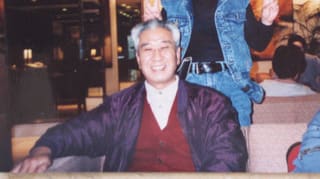

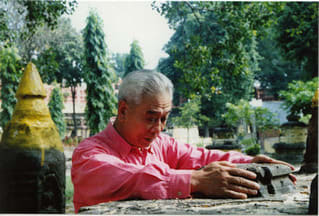

※ お写真は浄心庵庵主「長尾弘」先生です。

~ 浄心庵 我れらの恩師「長尾弘」先生の御講演より ~

「結構の源やん」

思い替えの方法で一番参考になるのが、この「結構の源やん」の話です

今の東大阪に名前は「源やん」渾名は「結構」という方がおられたそうです

明治の初期だそうです。

この方はどんなことが起きても絶対に不足を言われなかった。

何が起きても「アア、結構やないか、結構やないか」とおしゃったそうです。

だから、「結構屋さん」とか「結構の源やん」という名前です。で、ある年

毎日毎日雨が降り続いたそうです。

一ヶ月ほども降ったそうです。

その時代、「土方殺すに刃物は要らぬ。雨の三日も降ればよい」

といって、三日間仕事ができなければ、もう日雇いの人は食べられないような

状態だったのです。

源やんの友達の人たちが「さすがにあの結構の源やんもこれだけ雨が降ったら、

もう結構ってよう言わんやろなァ。」

一回何て言うか聞きに行こうか」と言って、源やんの家に行ったそうです

「源やん居てるかーッ」と言ったら、「ハーイ」と出てこられたそうです。

「かなわんなァ、こんだけ降ったら」と言いますと、その源やんが

「ああ結構やないか」とおっしゃったそうです。

「結構、結構やないか」というのは、「有難いやないか」ということです。

「ああこれだけ雨が降るのに何が結構や」と聞きますと、

「お前らよう考えてみい。これだけ毎日毎日降る雨をもし神さんが

天で受けてくれはって、そしていっぱいたまった三十日分をバーッと

一度にぶっちゃけてくれはったら、家も畑も田圃もみな流れてしまう。

こんなに毎日しとしとと分けてよう降らしてくれはったもんや」

と言って喜ばれたそうです。

世間の人は皆「かんわんなあ、かなわんなあ」と言っているのに、

そのお方はさすがに「何と結構やなァ」と言われたといいます。

やがて、その方は東大阪一番の結構な人になられたそうです。

ものすごい結構な、まあ大金持ちになられたそうです。

大阪で有名な話です。

~ 感謝・合掌 ~