2011年1月21日(金) 色の世界―光の三原色

○色の世界については、先般、当ブログの記事で、

色の世界―色材の三原色 (2011/1/13)

として、触れたところであるが、今回は、その続編として、光(色光とも)の三原色について、述べてみたい。

前回の、色材の三原色

赤紫 マゼンタ Magenta

黄 イエロー Yellow

青緑 シアン Cyan

の混色で他の色を作る場合は、その過程は、光のエネルギーが減少していくことから、「減法混色」と呼んでいる。

これに対し、光の三原色

赤 レッド Red

緑 グリーン Green

青 ブルー Blue

の混色で他の色を作る場合は、その過程は、光のエネルギーが加算されていくことから、「加法混色」と呼んでいる。三原色の3つを均等に混色すると、光のエネルギーが最大の、白になる。

この、白になるということは、太陽光の自然光は、無色透明である、ということと、同じである。この自然光を、プリズムなどの分光計を通すと、鮮やかな七色に分かれる事から分るように、自然光には、波長の違う、色んな光が混ざっていて、無色透明になっている訳である。(無色透明ということと、白色とは、通常は異なるのだが、ここでは同じとして置く)

○物の色は、物自体が光るのではなく、物に当たった光の成分の一部が、吸収されずに反射され、その反射光の色が、物の色になる、と言うのは、少し理解しにくいところがあるが、ニュートン以来の基本認識になっているようだ。いずれにしても、人間の視覚による感覚として、色を認識しているが、色材の色ではなく、光の色が、物の色の本質、ということである。 当ブログでは、歴史的に古く、馴染みの深い順に、色材の三原色の記事から先に、取り上げている。

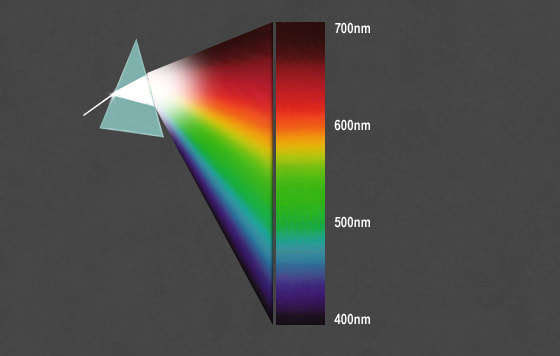

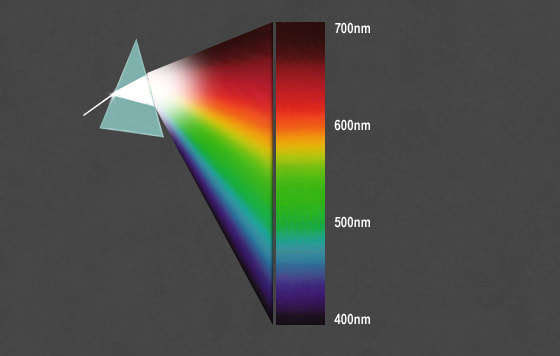

色の基本となる、光の色は、現在、どのように規定されているのだろうか。分光計等によって得られる、光を構成する成分色の波長(周波数)から、色を規定している、と言える。光は、電磁波の一種であるが、人間の目で認識できる、可視領域の光の波長は、およそ、400nm~700nmと言われる。

色と波長の関係(シャープのサイト:知っておきたい色の話(色彩工学入門)から借用)

○これらの光の三原色の2つづつを、混色すると、それぞれの中間の明るさで

B+R⇒M Magenta

R+G⇒Y Yellow

G+B⇒C Cyan

がつくられ、これらが、色材の三原色となる。これらは、一次色である光の三原色に対し、二次色と呼ばれるようだ。

光の三原色の2つづつを混色すると、色材の三原色になり、逆に、色材の三原色の二つづつを混色すると、光の三原色になる、という関係は、見事な対称関係である。

しかも、相対向する、

RとC、GとM、BとY

は、互いに、補色関係になる。

以下に、色は正確ではないが、光の三原色(RGB)と色材の三原色(MYC)の関係を示す。

更に、これら6色の両隣りを混合すると、3次色として、更に6色が得られる。この場合も、相対向する、色同志は、補色関係になるようだ。

光の混色によって色が変わる過程は、波長の変化として、算術的な、単純な加法になるのだろうか、今後の調査事項である。

○一方、TV・パソコンや、印刷の技術進歩で、人工的な発光・発色の仕組みの解明も進んでいる。現在では、人工的に発した光の三原色を組み合わせた色と、自然光の成分の色とを対比しながら、電子的に、色を規定、表現できるようになっている。このようにして決められているのが、カラーコードと言えよう。

カラーコードでは、光の三原色 R、G、B、それぞれのレベルを、2けたの16進数(2バイト)で表示し、この組み合わせで、自然色を表現している。

2桁の16進数では、2**8=256が表現できるので、全体では

256×256×256=16777216(フルカラー 約1670万色)

が表現できることとなる。

いずれにしても、このカラーコードによって、国際的に、一元的に色が規定できるようになっていることは、素晴らしいことである。

この16進数のレベルと、発光・発色のメカニズムが、どのように関係しているのかは、専門家に聞いてみたい点ではある。

○ウエッブの世界では、色んな色を規定しているが、最も基本的な、光の三原色、色材の三原色を含む、ウエブカラーの標準16色が、決められている。これらを、カラーコードで表現すると、以下のようになる。 ツールの持ち合わせが無いため、色を表示できないのは、残念である。 カラーの日本名は正式なものではない。

日本名 英語名 カラーコード 記事

R成分 G成分 B成分

黒 black #00 00 00 光ゼロ

濃青 navy #00 00 80

青 blue #00 00 ff 光三原色B

暗緑 green #00 80 00

青緑 teal #00 80 80

緑 lime #00 ff 00 光三原色G

水 aqua #00 ff ff 色材三原色C

(cyan)

栗 maroon #80 00 00

濃紫 purple #80 00 80

茶緑 olive #80 80 00

灰 gray #80 80 80

銀 silver #c0 c0 c0

赤 red #ff 00 00 光三原色R

黄 yellow #ff 00 ff 色材三原色Y

赤紫 fuchsia#ff ff 00 色材三原色M

(magenta)

白 white #ff ff ff 光フル

この表の中で、green、limeの呼称と、カラーコードの関係が、ややこしい。 カラーコード#00ff00は、光の三原色RGBの、Gなので、記事欄に、その旨を記した。#00ff00の呼称がlimeで、#008000の呼称がgreenなのは、色を規定しているシステムの相違(X11/HTML)のようである。

○最近、TV関係では、色に関して、注目される商品が登場している。

一つは、シャープの、クアトロンだ。Yは、G+Rで作れるのだが、このテレビでは、従来の光の三原色、R、G、Bに加えて、黄色Yを加えて、4原色のようにしているという。(ネーミングのクアトロンの、クアトロは、4の意味) 光の世界での三原色は、何ら変わっていないのだが、「4原色で世界を変える」、などと、誤解を与えかねない、派手なコピーになっている。

3Dテレビでは、Yを付け加えることで、画面の明るさが、大幅に改善され、又、黄色の色などの鮮やかさが増すという。なぜYなのかは良く分からないが、MやCを別にしたら、どうなのだろうか。或いは、コスト高にはなるが、光と色材の三原色すべてを持たせ、6原色TV(シャープ流のネーミングでは、シエストロン/ヘキサトロン)にするのはどうなのか。

もう一つは、ナショナルの、黒のビエラだ。光のエネルギーがゼロになると、発行体は黒くなる訳だが、TVでは、電源を切ると、室内の照明になるので、その光がモニタに反射し、実際は黒にはならない。このため、予め、黒のパネルを用意している、という。夜空の星の輝きの美しさの基本は黒、などと、盛んにPRしている。

他社製品でも、光った状態で黒をどう実現するかは、大きなポイントの筈で、これらとの違いが良く分からない。

○光と色との関係は、不思議な面がある。光源によって、色が変わって見えるのだ。自分の自転車は、自然光で見ると、フレームの色が橙で、結構目立つ。夜になって帰宅する時、バス停に留めてある、自分の自転車が、黄色に見え、他人様のもののように思われて、戸惑った事がある。夜間照明が、ナトリウムランプだった、かもしれない。

洋服の生地の色なども、店内の照明と、屋外の自然光とでは、かなり違って見えることは、良く経験することだ。電灯や蛍光灯の光の色などでも、微妙な違いがある。

○色の世界については、先般、当ブログの記事で、

色の世界―色材の三原色 (2011/1/13)

として、触れたところであるが、今回は、その続編として、光(色光とも)の三原色について、述べてみたい。

前回の、色材の三原色

赤紫 マゼンタ Magenta

黄 イエロー Yellow

青緑 シアン Cyan

の混色で他の色を作る場合は、その過程は、光のエネルギーが減少していくことから、「減法混色」と呼んでいる。

これに対し、光の三原色

赤 レッド Red

緑 グリーン Green

青 ブルー Blue

の混色で他の色を作る場合は、その過程は、光のエネルギーが加算されていくことから、「加法混色」と呼んでいる。三原色の3つを均等に混色すると、光のエネルギーが最大の、白になる。

この、白になるということは、太陽光の自然光は、無色透明である、ということと、同じである。この自然光を、プリズムなどの分光計を通すと、鮮やかな七色に分かれる事から分るように、自然光には、波長の違う、色んな光が混ざっていて、無色透明になっている訳である。(無色透明ということと、白色とは、通常は異なるのだが、ここでは同じとして置く)

○物の色は、物自体が光るのではなく、物に当たった光の成分の一部が、吸収されずに反射され、その反射光の色が、物の色になる、と言うのは、少し理解しにくいところがあるが、ニュートン以来の基本認識になっているようだ。いずれにしても、人間の視覚による感覚として、色を認識しているが、色材の色ではなく、光の色が、物の色の本質、ということである。 当ブログでは、歴史的に古く、馴染みの深い順に、色材の三原色の記事から先に、取り上げている。

色の基本となる、光の色は、現在、どのように規定されているのだろうか。分光計等によって得られる、光を構成する成分色の波長(周波数)から、色を規定している、と言える。光は、電磁波の一種であるが、人間の目で認識できる、可視領域の光の波長は、およそ、400nm~700nmと言われる。

色と波長の関係(シャープのサイト:知っておきたい色の話(色彩工学入門)から借用)

○これらの光の三原色の2つづつを、混色すると、それぞれの中間の明るさで

B+R⇒M Magenta

R+G⇒Y Yellow

G+B⇒C Cyan

がつくられ、これらが、色材の三原色となる。これらは、一次色である光の三原色に対し、二次色と呼ばれるようだ。

光の三原色の2つづつを混色すると、色材の三原色になり、逆に、色材の三原色の二つづつを混色すると、光の三原色になる、という関係は、見事な対称関係である。

しかも、相対向する、

RとC、GとM、BとY

は、互いに、補色関係になる。

以下に、色は正確ではないが、光の三原色(RGB)と色材の三原色(MYC)の関係を示す。

更に、これら6色の両隣りを混合すると、3次色として、更に6色が得られる。この場合も、相対向する、色同志は、補色関係になるようだ。

光の混色によって色が変わる過程は、波長の変化として、算術的な、単純な加法になるのだろうか、今後の調査事項である。

○一方、TV・パソコンや、印刷の技術進歩で、人工的な発光・発色の仕組みの解明も進んでいる。現在では、人工的に発した光の三原色を組み合わせた色と、自然光の成分の色とを対比しながら、電子的に、色を規定、表現できるようになっている。このようにして決められているのが、カラーコードと言えよう。

カラーコードでは、光の三原色 R、G、B、それぞれのレベルを、2けたの16進数(2バイト)で表示し、この組み合わせで、自然色を表現している。

2桁の16進数では、2**8=256が表現できるので、全体では

256×256×256=16777216(フルカラー 約1670万色)

が表現できることとなる。

いずれにしても、このカラーコードによって、国際的に、一元的に色が規定できるようになっていることは、素晴らしいことである。

この16進数のレベルと、発光・発色のメカニズムが、どのように関係しているのかは、専門家に聞いてみたい点ではある。

○ウエッブの世界では、色んな色を規定しているが、最も基本的な、光の三原色、色材の三原色を含む、ウエブカラーの標準16色が、決められている。これらを、カラーコードで表現すると、以下のようになる。 ツールの持ち合わせが無いため、色を表示できないのは、残念である。 カラーの日本名は正式なものではない。

日本名 英語名 カラーコード 記事

R成分 G成分 B成分

黒 black #00 00 00 光ゼロ

濃青 navy #00 00 80

青 blue #00 00 ff 光三原色B

暗緑 green #00 80 00

青緑 teal #00 80 80

緑 lime #00 ff 00 光三原色G

水 aqua #00 ff ff 色材三原色C

(cyan)

栗 maroon #80 00 00

濃紫 purple #80 00 80

茶緑 olive #80 80 00

灰 gray #80 80 80

銀 silver #c0 c0 c0

赤 red #ff 00 00 光三原色R

黄 yellow #ff 00 ff 色材三原色Y

赤紫 fuchsia#ff ff 00 色材三原色M

(magenta)

白 white #ff ff ff 光フル

この表の中で、green、limeの呼称と、カラーコードの関係が、ややこしい。 カラーコード#00ff00は、光の三原色RGBの、Gなので、記事欄に、その旨を記した。#00ff00の呼称がlimeで、#008000の呼称がgreenなのは、色を規定しているシステムの相違(X11/HTML)のようである。

○最近、TV関係では、色に関して、注目される商品が登場している。

一つは、シャープの、クアトロンだ。Yは、G+Rで作れるのだが、このテレビでは、従来の光の三原色、R、G、Bに加えて、黄色Yを加えて、4原色のようにしているという。(ネーミングのクアトロンの、クアトロは、4の意味) 光の世界での三原色は、何ら変わっていないのだが、「4原色で世界を変える」、などと、誤解を与えかねない、派手なコピーになっている。

3Dテレビでは、Yを付け加えることで、画面の明るさが、大幅に改善され、又、黄色の色などの鮮やかさが増すという。なぜYなのかは良く分からないが、MやCを別にしたら、どうなのだろうか。或いは、コスト高にはなるが、光と色材の三原色すべてを持たせ、6原色TV(シャープ流のネーミングでは、シエストロン/ヘキサトロン)にするのはどうなのか。

もう一つは、ナショナルの、黒のビエラだ。光のエネルギーがゼロになると、発行体は黒くなる訳だが、TVでは、電源を切ると、室内の照明になるので、その光がモニタに反射し、実際は黒にはならない。このため、予め、黒のパネルを用意している、という。夜空の星の輝きの美しさの基本は黒、などと、盛んにPRしている。

他社製品でも、光った状態で黒をどう実現するかは、大きなポイントの筈で、これらとの違いが良く分からない。

○光と色との関係は、不思議な面がある。光源によって、色が変わって見えるのだ。自分の自転車は、自然光で見ると、フレームの色が橙で、結構目立つ。夜になって帰宅する時、バス停に留めてある、自分の自転車が、黄色に見え、他人様のもののように思われて、戸惑った事がある。夜間照明が、ナトリウムランプだった、かもしれない。

洋服の生地の色なども、店内の照明と、屋外の自然光とでは、かなり違って見えることは、良く経験することだ。電灯や蛍光灯の光の色などでも、微妙な違いがある。