2015年5月3日(日) 地球の地図と図法 5

これまで、世界の地図と図法について、シリーズものとして、以下を投稿したが、

地球の地図と図法 1 (2015/4/5)

地球の地図と図法 2 (2015/4/10)

地球の地図と図法 3 (2015/4/16)

地球の地図と図法 4 (2015/4/22)

1では、地図の各種図法による世界地図やその用途について、2では、上空や宇宙から見た地球の姿の把握や、地球の出について、3では、地球儀に関する話題について、4では、先人の伊能忠敬の話題について取り上げた。

今回は、各種図法を適用した具体例として、中学校社会科地図帳を取り上げる。

現在、手許にあるのは、下記の地図帳だが、

中学校社会科地図(最新版) 帝国書院編集部編 帝国書院 平成6年(1994年)9月 発行

これを、都心の某書店で手に入れたのは、メモ書きによれば、1995年の夏になる。

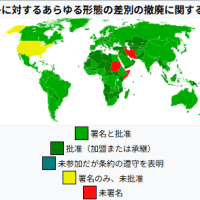

ソ連の崩壊(1991年)後の発行なので、国境等の大枠は現状と同じだが、20年以上も経過していることから、細部や関連データは、結構変わっているようだ。でも、このところ事件が多い、中東やアフリカ等の地名がニュースに出て来ると、引っ張り出しては参照するのに重宝している。

これの最新版を入手すべく、1ヶ月程前に、件の書店を訪れたのだが、地域再開発のために店が無くなっており、近くの、他の大手の書店でも探したが、教科書類は、扱っていなかった。

さし向きは、現物で我慢することとしている。

さて、この地図帳だが、前半が世界地図で、後半が、日本地図になっている。

最近になって気付いたことだが、地図帳の各地図に、縮尺は当然だが、有り難いことに、適用した図法が示されていて、その図法の特徴も付記されている。

◇世界地図関係

先ず世界に関する地図について、掲載地図名と、地図の大きさ、縮尺、適用されている図法を、以下に一覧で示す。 地図の掲載順は、

世界全図---ユーラシア---アフリカ---ヨーロッパ---南北アメリカ---オセアニア

となっている。

ここで、地図の大きさだが、おおよそ、以下である。

大: A4 2枚 程度

中: A4 1枚 程度

小: A5~A6 程度

掲載地図名 地図の大きさ 縮尺 適用されている図法(登場順)

・世界の国々(見開き) 大 1:83,000,000 ①ミラー図法

・ユーラシア・オセアニア・北極 大 1:60,000,000 ②北田正積円経線図法

南極 小 1:90,000,000 ③正距方位図法a

・東アジア 大 1:16,000,000 ④正距円錐図法a

朝鮮半島 小 1: 6,000,000 ④正距円錐図法b

・アジア南部 大 1:25,000,000 ⑤ランベルト正積方位図法

・アフリカ 中 1:45,000,000 ⑤ランベルト正積方位図法

・ヨーロッパ 大 1:17,000,000 ⑥多円錐図法

ヨーロッパ中央部 大 1: 8,000,000 ⑦正角円錐図法

・ユーラアシア北部 大 1:25,000,000 ⑧心射円筒図法(斜軸法)

・南北アメリカ 大 1:45,000,000 ⑤ランベルト正積方位図法

アメリカ合衆国 大 1:16,000,000 ④正距円錐図法c

・オーストラリア・ニュージーランド 中 1:25,000,000 ⑨ボンヌ図法

・世界の地形 大 1:148,000,000 ⑩擬円筒図法

・日本の周辺 中 1:21,000,000 ③正距方位図法b

・世界のさまざまな気候 中 1:188,000,000 ⑩擬円筒図法

・世界の航空路と海外へ出かける日本人 中 1:250,000,000 ③正距方位図法c

上記の世界地図に適用されている図法について、ネットのサイトを参照した大分類に分けた一覧表と、付記されているその特徴は以下である。 ただ、②の図法は、ネットで探し、確認するのに、やや苦労した。(地図投影法 / 投影法カタログ、他)。

大分類 図法名 付記されている図法の特徴

方位図法 ⑤ランベルト正積方位図法 面積が正しく全体としてひずみが小さい

円筒図法 ①ミラー図法 高緯度ほど面積が拡大

③正距方位図法a 地図の中心(である南極)からの距離と方位が正しい

③正距方位図法b 地図の中心からの距離と方位が正しく、周辺のひずみが大きい

③正距方位図法c この図では、東京からの距離と方位が正しく表わされています。

⑧心射円筒図法(斜軸法) 中高緯度における東西方向の歪みが小さい

円錐図法 ②北田正積円経線図法 面積が正しく、中央経線に近いほどひずみが小さい

④正距円錐図法a 経線と35度の緯線にそった距離が正しい。全体としてひずみが小さい

④正距円錐図法b 経線と38度の緯線にそった距離が正しい。全体としてひずみが小さい

④正距円錐図法c 経線と40度の緯線にそった距離が正しい。全体としてひずみが小さい

⑥多円錐図法 全体としてひずみが小さい

⑦正角円錐図法 全体としてひずみが小さい

擬円筒図法 ⑨ボンヌ図法 面積は正しくないが、緯度による比較が容易。全体としてひずみが小さい

擬円錐図法 ⑩モルワイデ図法 面積が正しく、中央経線に近いほどひずみが小さい

上記の、正距方位図法については、付記の表現が異なっているので、便宜的に、筆者が、a、b、cに分けたものである。 又、正距円錐図法では、ひずみを小さくしたい緯線(35度は日本列島、38度は朝鮮半島、40度は米国主要部)によって、同様に、付記の表現が異なっているので、便宜的に、筆者が、a、b、cに分けている。

世界地図帳では、地図で表そうとする対象地域の広さと、地図の紙面の大きさに合わせて、縮尺と図法として、最適なものが選ばれている、ということだろう。

◇日本地図関係

次に、日本に関する地図について、掲載地図名と、地図の大きさ、縮尺、適用されている図法を、以下に一覧で示す。

掲載地図名 地図の大きさ 縮尺 適用図法

・日本全図 大 1:4,000,000 斜軸正角割円錐図法

{地方全体図}

・九州地方 中 1:1,500,000 アルベルス正積円錐図法

・中国・四国・近畿地方 大 1:1,500,000 アルベルス正積円錐図法

・近畿・中部・関東地方 大 1:1,500,000 アルベルス正積円錐図法

・東北地方 大 1:1,500,000 アルベルス正積円錐図法

・北海道地方 大 1:1,800,000 アルベルス正積円錐図法

{地方拡大図}

・九州島 大 1:1,000,000 正角円錐図法

・山陰・瀬戸内・南四国 大 1:1,000,000 正角円錐図法

・近畿地方 大 1:1,100,000 多円錐図法

近畿地方中央部 中 1: 750,000 正角円錐図法

京阪神 中 1: 300,000 多面体図法

・東海地方 中 1: 750,000 正角円錐図法

・北陸・中央高地 大 1:1,000,000 正角円錐図法

・関東地方 大 1:1,000,000 正角円錐図法

東京大都市圏 大 1: 750,000 正角円錐図法

・東北地方中央部・南部 大 1:1,000,000 正角円錐図法

東北地方北部 中 1:1,000,000 正角円錐図法

・北海道西部 大 1:1,000,000 正角円錐図法

北海道東部 大 1:1,000,000 正角円錐図法

上記の日本の地図に適用されている図法は、全て円錐図法である。 各図法の特徴は、以下のように付記されている

大分類 図法名 付記されている図法の特徴

円錐図法 斜軸正角割円錐図法 全体としてひずみが小さい

アルベルス正積円錐図法 面積が正しく、全体としてひずみが小さい

正角円錐図法 全体としてひずみが小さい(世界の⑦と同じ)

多円錐図法 全体としてひずみが小さい(世界の⑥と同じ)

多面体図法 全体としてひずみが非常に小さい

日本地図は、最も身近な地図だが、上記で、各地方毎の地図の縮尺をみると、全体図では、縮尺1:1,500,000程度、拡大図では、縮尺が、1:1,000,000程で、大都市圏では、1:750,000~300,000程である。

これらの地図と、国土地理院発行の、最も基本となる縮尺1:25,000地図との関係等はどうなるのだろうか、次稿で取り上げたい。

◇ 伊能図の図法

地図帳の日本全図の図法は、上記のように、斜軸正角割円錐図法となっている。この図法は、ランベルト正角円錐図法に包含されるようだ。

ところで、前稿で触れた、日本全国を表した伊能図だが、ネット情報によれば、地図の図法については、当時は、国内では、まだよく知られていなかったようで、部分図の接合部で苦労したという。

伊能図に使われている経緯線は、擬円筒図法に分類される、サンソン図法と同じという。 (以上、伊能忠敬 - Wikipedia による)