2015年5月7日(木) 地球の地図と図法 6

これまで、地球の地図と図法について、シリーズものとして、以下を投稿したが、

地球の地図と図法 1 (2015/4/5)

地球の地図と図法 2 (2015/4/10)

地球の地図と図法 3 (2015/4/16)

地球の地図と図法 4 (2015/4/22)

地球の地図と図法 5 (2015/5/3)

1では、地図の各種図法による世界地図やその用途について、2では、上空や宇宙から見た地球の姿の把握や、地球の出について、3では、地球儀に関する話題について、4では、先人の伊能忠敬の話題について、5では、各種図法を適用した具体例として、中学校社会科地図帳を取り上げている。

今回は、国際的に標準化が行われ、地球地図として広く使われている、UTMSystem を取り上げて、一連のシリーズ記事を、一旦、締めくくることとしたい。

◇国際的な地図情報の管理と標準化

地球の地図については、人類の長い歴史の中で、工夫されて来ている訳で、前稿等で触れたように、現在、対象地域の広さや用途に合わせて、各種図法の地図が作られている。

先稿4の伊能忠敬の例にみるまでもなく、地図作りは、身近な周りの地形を、足で調べることから始まり、だんだん、地域を拡大していくと、やがては、日本全図になり、最後は、世界地図となる。

この、地球上の地域毎の、詳細な地理空間情報(地図情報 地図データ)は、各国の地理空間情報管理当局(NGIA:Natoinal Geospatial Information Authority、日本は国土地理院)が、地球地図(Grobal Map)として、作成、管理している訳で、現在は、勿論、デジタル情報ともなっている。(地理空間情報 - Wikipedia、地球地図とは|国土地理院 )

地図情報の種類としては

標高 植生 土地被覆 土地利用

交通網 水系 境界(行政界) 人口集中域

があるようだ。

この地図情報を、国際的に共有すべく、管理運営体制として、各国のNGIAが集まって、地球地図国際運営委員会(ISCGM)が設置されている。日本は、この事務局を勤めているという。

地球レベルでの地球地図を作製するには、各国で作成するデータが基本となるが、この地図データ作成の国際的に統一された仕様がある。これは、ユニバーサル横メルカトル図法(UTM:Universal Transverse Mercator、Transverse:横の)を基本とした地球地図仕様である。

◇横メルカトル図法とUTM

メルカトル図法は、現在も良く使われているものだが、円筒形の投影面が赤道に接するため、先稿の1で触れたように、低緯度地域の地図は正確で、全体の方位も正しいが、高緯度地域での歪みが極端に大きくなる欠点がある。

ここで、発想を転換し、投影面を90度回転して横にした図法が、横軸円筒図法(横メルカトル図法 ランベルトが考案)である。

この図法では、下図のように、投影面が経線と接することから、その経線上は等長線となり、その付近は正確なものとなる。(地図投影法 / 投影法の分類 / 投影面と地軸 より)

下図の中の、投影図の円の中心は、北極と南極である。

実際に、横メルカトル図法を適用した世界地図の例が、下図左である。(横メルカトル図法 - Wikipedia より)

図のように、投影面が接している経度0の近辺は、等長となって正確だが、周辺になる、中南米やインドシナ半島は、大きく歪んでいる。勿論、これらの地域も、近くの経線上で投影すれば正確な地図となる。 この図を、上記の投影図と合うように、90度右回転し、極を水平にしたものが、下図右である。

経度0で投影した場合の世界地図 左の図を90度回転すると説明図と合う

元々のメルカトル図法では、等長となるのは、投影面が接する赤道上だけである。この図法の変化として、緯度毎に投影面をずらして行くことも考えられるが、これは、円錐図法になる。

これに対し、横メルカトル図法では、任意の経線上で、正確に等長となることから、経線を細かく刻む程、正確な地図が得られるという、すぐれた特徴があるため、国際仕様であるUTMになったと思われる。

◇UTM Zoneの実際

この横メルカトル図法を、地球地図に適用したのが、UTMである。(ユニバーサル横メルカトル図法 - Wikipedia)

地球表面を、比較的、歪が小さい幅になる、経線で区切り、その幅の中央経線を投影時の接線として投影するものだ。 この中央経線毎に、地球に接した円筒面に投影して地図データを、順次作成し、それらを、結合させていくこととなる。

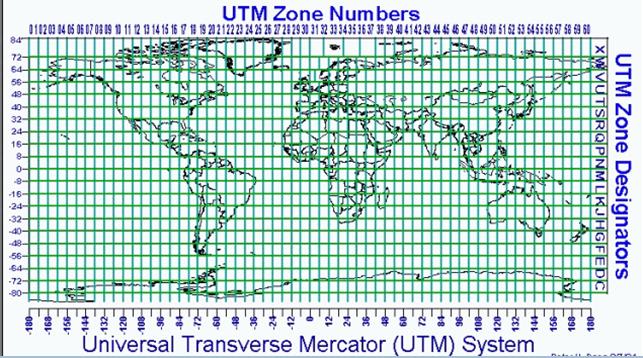

UTMでは、地球表面を、東西方向(X軸)は、6度毎の経線で区切って、東西に30づつ、合計60の帯に分け、それぞれに、Number(番号)を付与している。

一方、南北方向(Y軸)は、高緯度の極地は対象外として、緯線8度毎(一部12度)に区切って、赤道を真ん中にして、南北に10づつ、合計20に分けて、それぞれに、Designator(指名)のアルファベット文字を対応させている。

これにより、地球表面が、極地を除いて、下図の様な、X,Y軸のグリッド状のZoneになる。(下図は、画像処理技法第10回 より)

◇日本周辺のUTM Zone

図にあるように、日本全体は、

東西方向 東経 120-126-132-138-144-150-156 度

中央経線 123 129 135 141 147 153 度

番号 51 52 53 54 55 56

南北方向 北緯 24- 32- 40- 48 度

文字 R S T

の範囲内の、各Zoneに包含されることとなる。

ここで、各Zoneの広さを、大まかに見て見たい。地球は真球と仮定し、赤道、子午線とも、1周40000(4万)kmとする。

X軸方向の、経線6度分の長さ(幅)は、赤道から極に近づくほど狭くなって行き、極では0になる訳だが、この長さを緯度別に計算して見る。

先ず、赤道上では、

40000×6/360≒667km

一方、日本付近の緯度を35度とすると、経度6度分の長さは、緯度の定義から

40000×6/360×Cos35≒667×0.8192≒546km

となる。

次に、Y軸方向では、赤道付近での、緯度6度分の長さは

40000×8/360≒889km

一方、日本付近の緯度を35度とすると、緯度8度分の長さは、緯度の定義から

40000×8/360×Cos35≒889×0.8192≒728km

となる。

Zoneの位置の緯度が、R,S,Tで8度毎に変わると、上記の長さも、Cos(緯度)で、かなり変わる訳だが、此処では省略したい。

又、上図では、各Zoneは、上下辺、左右辺が同じ長方形となっているが、実際は、緯度によって、上下辺の長さが異なる、不等辺四辺形(ほぼ、等脚台形)となる(北半球の場合は、北側の辺が短くなる)。

これらの各ゾーン内を、更に、100km四方づつに区切るなど、更に細分化し、各ブロックそれぞれの、地理空間情報が、計測・収集され、作成・保存されることとなる。

区分けした各地域ブロックの、呼称等の詳細や、隣接する経線、緯線相互での結合ルールや、先稿の地球儀の所でも触れたが、湾曲している球面を、平面化する正規化作業等、については、ここでは、省略する。(http://hikari.sourceforge.jp/clipper/clip.htm など)

各国で、仕様に準拠して、前図の各Zoneに対応した地図データを作成し、これを、国際的に、隣接する経線で結合していけば、地球地図ができることとなる。

◇日本でのUTM地図

以前は日本では、地形図や地勢図に、多面体図法を用いていたが、昭和40年から、縮尺1:25,000の地形図整備に合わせて、UTMに順次切り替えられたという。(ユニバーサル横メルカトル図法 - Wikipedia 等より)

この多面体図法は、円錐図法の一種で、前稿5の地図帳でも、都市圏の拡大図として、一部に使われている。

この図法では、対象地域を、経線,緯線で、等脚台形に区切るようで、UTMに似ているのだが、両者の違いについては、これ以上は省略する。(多面体図法(ためんたいずほう)とは、など)

現在は、国土地理院発行の、縮尺1:10,000~1:200,000の地形図に、UTMが使用されているようだ。登山等でよく利用されている、縮尺1:25,000の地形図は、最も基本となる地図であろうか。

前稿の地図帳で触れた日本地図で、各地方の地図の縮尺は、全体図では、1:1,500,000~10,000,000程で、大都市圏等の拡大図では、1:750,000~300,000程である。

これらの地図は、国土地理院の、UTMで作成された上記の地図データを基礎として、用途に合わせて、各種図法の地図に変換・作成されているようだ。