(随時更新の予定)

いろいろなもの15はまだ終わっていないがここらで一応、先に16を作っておこう。

丸く山葵や生姜・紅葉おろし等の薬味を添える方法を学んだ。

量的に

量的に本来、もっと「大きな玉」を作って【焼き霜造り】とか、

油脂分を前面に出すモノにそえる事が多いようだが、今回は貝なので、そんなに油脂分が多いワケでもないし、家だからそんなには食べない為、少しだけ丸めるという感覚を確かめておいた。

(別に家だし皿の縁にこすりつけておいて毎回好きな分量を勝手に取ればいいが)これも悪くないかも・・・

何年かぶりのスイカ。

ここ何年か憧れていたんだ。

本所吾妻橋のトムトムのパンが超絶に美味しい。

(生地のハナシね、私はナッツとかレーズンごっそりで勝負するのではなく、キチンと生地で勝負をしてくる所が好き、だって持ち帰って何を挟んでも合うんだもの・・・それでいてそのまま食べても美味しいって最高だよ!!)

バランスが良いチャパタも美味しかったが、何よりもこのコッペパンが尋常じゃない美味しさだった。

フワッフワなのに、コシがシッカリとある

フワッフワなのに、コシがシッカリとあるというか。

(パンにコシって大事だと思う)

こんなパン食べた事がないや・・・美味しかった!!

(本所吾妻橋はパン屋さん激戦区っぽいが、俺はここが1番好きかな・・・他店のお菓子みたいなのは値段と共にケーキっぽくて、その値段ならケーキを買うわってもなるし)

帆立の味噌汁は

崩してあった方が嬉しいかも。

まろやかな優しい貝類の出汁もその分出るし。

広尾のパネッテリア・カワムラ

広尾駅側ではなく、西麻布側のブレッド&タパス沢村の

裏側の方にあって名前が似ているのでノーマークだったが、広尾を調べていたら、ここも凄いパン屋さんだと出てきたのでいつか行ってみたいと思っていて、でも営業時間が他とは違うので中々タイミングが合わなかったがやっといけた。

バゲットのフワフワ感が凄い、

食パンもフワフワ、なんていうか、両方とも食事として完全に成立をする感じ。

主食の観念がある私達に適している感じがした。

甘みも感じるが甘過ぎないギリギリの所をいっている感じだし、オンリーワンなここだけにしかない味だった。

オリミネベーカーズの勝鬨店とか文京区の関口を思い出させるような、どこか日本のパンの、凄いVer.って感じ。

手が止まらなくなった。

美味しかった。

(普段は焼かないでギリギリまでフワフワを愉しむが、一応焼いても確認)

マジで止まらなかった。

ど・みそ「京橋本店」

自身で

麺を作る時もあるので、あまり

ラーメンや麺類は外食では食べない方なのだが、どうやら外食でどうしても麺類が食べたいって思う時に食べるとしたら味噌ラーメンを食べる事が私は好きなようだ。

船堀の「大島」と、ここ京橋の「どみそ」で気付いたのだが、醤油やトンコツ系についで、味噌ってそこまで持ち上げられていない気がするが、それだけに店舗による違いの差が明確な気がしている。

外にメニューが出ていなくて、皆券売機の所で迷っていて、なんでだろうなー、さっさと決めろよと、外から思っていたが

券売機を観ると、確かに悩むわ・・・

・こってり背油入り

・普通の味噌らーめん(チャーシュー・煮玉子無し)

・(チャーシュー・煮玉子無し)はそれぞれ数百円プラスされていて、

「その他に様々なVer.」がある。

日本式らーめんって結構自由度が高い感じが改めてした。

で、結局、

・背油はあまり好きでは無いし

・コッテリし過ぎているとここの味噌本来の味が味わえんし

・千円以上はラーメンとは感じないので(チャーシュー・煮玉子無し)、

※まさに味噌らーめんだけを味わう為だけの、普通の味噌らーめん(チャーシュー・煮玉子無し)にした。

最初チャーシュー・煮玉子無しで、店舗1番の推すメニューもバラけているので、どうなんだろう?と考えていたが、

一口食べた瞬間、あ、これで今日の食事は間違い無かった!!と思えた。

得も言われぬ幸福感。

まるでビゴリとかやや太めのパスタのような弾力の麺、そして味噌特有のトロッとしたスープ、、、そうもうこれはパスタに近い現代的な感覚のラーメンだなぁって・・・

かとって味的にうちは名店なんだ、これを喰えという感じの味ではなく、”らーめんにはこんな方向からのアプローチもあるよ?”と教えてくれた感じ。

目から鱗だった。

チャーシューや煮玉子が入っていなくても全然、寧ろ、真剣に味噌ラーメンの麺やスープの味に向き合える。

生姜が香り、キレというモノも明確に表現された、凄くお洒落な味。

もうラーメンはお洒落な表現も出来る食べ物という市民権も得たのだなという事が改めて解かった。

夏場で塩分が出てしまっていた事もあって、

味噌ラーメンだけでなく

醤油ラーメンも自身でラーメンを作るようになって最近は気を付けてスープを全部飲み干さないようにしていたのだが、自ら進んで飲み干してしまった。

(お店に悪くて飲み干す場合もあるが、今回はマジで自分から飲み欲しかった)

美味しかった。

(日本の音楽を流してくれるとより嬉しいかな)

麹という文字と糀について麹(糀は米から作った麹を差す古くから使われてきた和製漢字で、現代使われている麹という文字は中国から伝わったもの、ここは粋に糀としたい)。

「こちら葛飾区亀有公園前派出所(←通称:こち亀)」で知った「神田明神」で、

1846年創業(←ペリー来航が1853年だから幕末か)の天野屋さんは、

初代の前から200年ぐらい使われている土室を明治37年改築し←(氷を作る場所が氷室なので、糀室は糀を培養する場所か・・・千代田区指定有形文化財になっている、そりゃ200年だものな、でも最近の東京は浅草の「蛇骨湯」ですらゼネコンやデベロッパーがぶっ壊して無くしてしまうし)の米麹を今も使った甘酒を出してくれる。

糀ではなく酒粕で作る甘酒が好きではないので、甘酒って苦手だったのだけれど、

糀で作った甘酒がある事を大人になってから知り、それでも甘いもの(特に甘い飲物)はあまり飲まなかったのだが、

ここのは甘酒ってこんなに美味しかったの?と感動すら覚える事が出来た。

(これを飲んだ時は、ちょっと時期的に暑かったけれど、私は夏でも偶に喫茶店でホットを飲む時があるので)

男でも飲めるし、先ず何より糀の味というかパワーが違うって身をもって解かる・・・

なんというか糀自体が力強いというか生命力を感じるんだ。

江戸時代は夏場冷(←恐らく常温ぐらい)でも飲んでいた栄養補給飲料。

調べるとアミノ酸やビタミン、自然由来のブドウ糖が含まれているらしい(なんと自然由来のだぞ)。

ハッキリ言って、飲んでみて良かった!!全然違う!

改めて本物というのは自然で優しさに包まれているような味だと知る事が出来るだろう。

美味しかったので、又、飲みたい!!

(今度は冷かな・・・)

「唐宋記」のビャンビャン麺は中国の陝西省(せんせいしょう)で食べられている麺だ。

最初、ビジュアルから「きしめん」みたいなのを想像していたのだが、食べてみたら、そのコシたるや全然違っていた、こんなに薄く面積が広いからスープを吸って伸び易いかと思っていたのにほぼ全く伸びず(加水率が高い?それとも乾燥?や熟成?)、凄くモチモチとしたコシがあった。

なんだこれ?・・・凄いな・・・美味しい。

羊肉が好きなのでラムのスープにしたのだが塩味で素材の味が活きているって印象。

(

自家製ラー油を足しても良い)

パクチーが乗っているが、まぁ、苦手な人はよけて食べればいい。

黒伊佐錦のハーボール缶ですと?

芋焼酎

芋焼酎は(霧島系を炭酸で割る料理人が居るが)

まあ確かに合うっちゃあ合うわな・・・

デメララベーカリーで、基本的にいつもは何かを付けて食べるアレンジもし易いプレーンばかりなのだが

(勿論そのままでも私はいけてしまうのだが・・・素朴な味が好きなので)

珍しくココアパウダーが混ざった他の味を買ってみて、冷凍をする練習を体感しようと思っていたのだが、

あまりにも私に丁度良い美味しさで食べ切ってしまった。

スコーンも偶には他の味も良いな。

先日デメララベーカリーで(いつもプレーンなのに珍しく)味が付いたスコーンを食べて美味しいなーって思ってから、人間関係のスコーンが食べたくなって珍しくそこでプレーン以外の味を勇気を出して試してみた。

しかもパイナップル、←食べる前は絶対アレだろうと思っていたけれど、これが全く予想に反して凄く美味しかった。

バタークリームなのかな、その含有量もさることながら、そのコクとパイナップルのゼツミョーな酸味がバランスが取れている感じがするの!!

なんだこれ・・・、凄いぞ!!

東ハトのオールレーズンではなくオール芋だって・・・

オールレーズンが頭に中でイメージが強かったので、思わずえ?え?ってスーパーで立ち止まって何度も振り返ってしまったが、成程、理に適うって感じ、自身の頭の中で組み立てた味と、その誤差を確かめる為に食べてみたら(

←やればやるほど~常に自信が無いんですよ)、

うん、間違いなかった!!

これはアリだ、好きな味(美味しいと思う)

もう秋を視野に入れているのかもしれない。

本当に美味しい野菜って味を付けないで食べられる。

採り立ての春菊をお送り頂いたので茹でて食べたら、こんなアクが無い野菜ってあるのか!!?とビビってしまった。

こういうの食べていたら野菜が嫌いにならないんじゃないかなーって。

(とにかく凄かった)

吉祥寺さとうのメンチカツは昔仕事で吉祥寺に来ていた時に1回食べたような、食べなかったような・・・

丸かったっけ。

日暮里の「サトー」とは似ているようだが違うらしいが

日暮里のサトーのメンチのアタック感を吉祥寺らしくややほんの少し僅かに強くしたような印象。

丸いから肉汁が中に溜まっているからかもしれないが。

強めが好きな人は少しの差でもこちらを択ぶかもしれないな。

私は日暮里のサトーが好きなので。

高円寺「南海」は他の南海と違って組み合わせを選べる。

そして目玉焼きとウインナというオプションもあるのだが、

それに加え、味噌汁を飲んでみると解かるが、出汁というかその味への微細で繊細なコダワリに

あ、ここは美味しい、全てにおいて恐らく違う!!って明確に解かる。

南海はよくカツカレーがお得だというがカレーの街、神保町へ通っていた事がある身としては周りに凄いカレー屋さんがあるので、ワリと生姜焼きとか定食系を南海で食べ比べしているのだが、馬場南海の定食や早稲田も良いんだけれど、高円寺は洋食のベースが違うなーって気がした。

日本橋「たいめいけん」というか銀座「煉瓦亭」というか、その中間的な(リーズナブルさの中にもある)シッカリとした『基本』(の精神)や技術をキチンと感じる気がする。

(浅草「神谷バー」のランチというか)

個人的にエビフライが好きなようなのでエビフライと、南海だから生姜焼きを頼むことが多いが、ここではきっと何を頼んでもきっと美味しいんだろうな、別に毎回エビフライでも生姜焼きでも縛られなくてもいいんだろうなって、思える感じがした。

それぐらい何を食べても一線から越えているんだろうなと。

来て良かった!!

最近美味しいお店に当たっている。

個人的な感想だし、完全に整理はしていないけれど・・・、

・やや通な所を書いた

神保町2

・少し有名所を書いた

神保町1

で、

日本一に輝いただけの事はある超柔らかい「ボーイズカレー」の生姜焼き

和菓子ってこんな美味しいのか!!と、本当に即座にリピートをしたぐらい美味しかった「大丸やき茶房」の大丸やき

(小分けで買えるって知らなかった)

肉々しい味が活きていて食べ終わった後しばらく余韻を楽しみたい「ザ ハンバーグ」

作り慣れているという事がヒシヒシと伝わってきてなんかクセになる「伊狭」の半チャーハン

なんとなく全体的に味が強めな気がする神保町の中で、ホッとする優しい味を求めたい時は「げんぱち」の海苔弁。

素材がきちんと活きていて美味しいんだ(味噌汁も含め)。

(「仙臺」のキジカレーやテールカレーのテールも美味しい)

HPを観ると現段階で都内だけでなく長野県や小田原にもあるホブソンズは1985年に日本一号店として西麻布交差点にオープンをしたのだが、甘いものや冷たいものはあまり食べないのに通る度にず~っと気になっていて偶々久しぶりに徒歩で通って気候も暑かったので(超高かったらどうしよう?何も買わず出ようかと)勇気を出して初めて入ってみた。

最初、シングルの基本のバニラにしようかと思っていたが、店内を観ると、普通のアイスにその場でフルーツを混ぜてくれるその場でフルーツミックスなる技術があったので、基本のバニラとラズベリーにしてみた。

(光の加減で写真は紫がかってしまったが、もっとピンク色の感じ)

うん、確かに美味しかった!!、今混ぜたばかりという感じのフレッシュさが伝わってくるより自然に近い感じになっていて、あ、なるほど(美味しい)、こりゃー皆に愛されるわーって解かった。

中央はベースに選択をしたバニラになっていたので、これがベースを他のフレーバーにすればそれが入るのかな?

そういや、コールドストーンとは又違うその場でフレッシュフルーツと作る外国のアイス機械をある経営者に教えたら即気に入ってくれたが、食品製造工場と見なされる為、保健所の許可が降りなかったなー

昆布の佃煮より薄めの煮物がもう少しで限界だったのと、良い出汁が無かったので

それを再加熱しキノコ類と煮てみた

エノキ

エノキは煮過ぎると独特の風味が出るので、出来上がりから逆算をして入れた。

「柳屋」の鯛焼き

これで東京3大鯛焼きは全部食べたが・・・

とにかく、美味しかった!!

私はここが1番好き、

なんか素材が活きている気がする・・・

今風の鯛焼きに通じる、親しみ易さ=優しさ、が、柳屋の鯛焼きにはあった。

本当に美味しい。

皮も丁度良い優しい硬さと厚みだし、

餡の豆がミックスしながらも(なめらかでありつつ)「活きている」印象。

「あけぼの」のカツ丼

結構銀座寄りなカツ丼な気がする。

どことなく品が良いというか梅林とかにも何処か通ずるような、結構アタック感が優しい目なのね。

蕎麦屋のカツ丼とトンカツ屋のカツ丼は違うと明確に解かった。

シャンパンのソフトクリームだって・・・

不味くは無いんだけれど~、経験値を増やす為とはいえ、ちょっと

前衛的なモノを選び過ぎたかも・・・

男性と女性では痛覚に違いがあるので(脳の構造上、男の方が痛みに弱く出来ている)、刺激に対しても、やや差し引いたモノを択んだ方が良いのかも、な・・・

これは外で食べたのだが、やや薄めのカリットした

アメリカンピザのトマトとチーズだけのモノに

卓上のガーリックパウダーをかけたら、これが合う事、合う事・・・

普通の

ピザに、俺の好きなマリナーラ(

←生地自体の味をよく味わえるから)のチーズが加わった超豪華版って感じも追加される感じがちょっとだけした・・・

(最近「ピザスライス」みたいなお店も増えてきたな・・・

ナポリピッツアも高いから、うかうかしていられないだろうなー)

ちょっと用事があって久し振りに早稲田に来たので、ヤング南海の帰りに、謎の中毒性があると言われる「茄子から」を持ち帰ったら、

ご飯に浸み込み過ぎてしまった・・・

(やはり鶴巻公園か何処かで食べればよかった・・・)

豆乳クリームパンだって。

カスタードはごく偶に作るが自分じゃ豆乳でまで作る気がしなかったので

なんかアンパンに近い食感で、甘さが強く、アンパンに寄り過ぎていた。

(作り手の嗜好か、大手企業だと守りに入らざる得ないのかもな・・・そういうのを感じた)

もっと豆乳らしさを出せるような・・・(あまり豆臭くてもアレなのだが・・・)、アンパンに寄せるなら春に桜の塩漬けと合わせたり、結構自由度は高そう、可能性に期待。

梨に市販の安くクスリ臭い生ハムを合わせてみた

やはり薬臭かったのと、あまり梨が大きいとバランスが合わなかった。

(やはりメロンなのか・・・)

芋焼酎のソーダ割

昔は赤霧とかのソーダ割を板前さんに勧められたことがあったが、アリっちゃアリだけれど、焼酎ブームのおりだったし邪道だろと考えてたのだけれど、現代は芋のソーダ割が缶で発売をされたり、

自身の中でも見直したり、そんな時代になったんだなーって。

甘さが強いパンは

(多分発酵を促す為に甘くしているのもあるのだろうが限度があってしかるべきかとも感じる)

基本柔らかいうちは焼かないで食べるのだが、うちは料理の為に無塩バターにしているので塩が増えてしまうな・・・

無意識に足し続ける事に麻痺をしてしまう、気を付けよ・・・

「海富道(しーふーどう)のラーメンの定食

ここは各種の焼き魚がまるでペースト状になっている如く、ドロッと全部を摂取出来るラーメン。

健康に良い事は間違いないと身体が食べ終わって即反応をした気がするぐらい元気になった。

(何故か鰯の内臓と骨を食べると元気になるんだよなー、レバーみたいなもんなのかなぁ・・・不思議、私個人的には如実に効果を感じる)

結構塩気が強いから(薄味好きの自分は)血圧の事もあるしスープは全部飲まなかったが、

天下一品みたいに白飯の上に乗せて食べた。

具はラーメンが冷めないように皿に盛られていて自身で好きな様に食べるタイプ(←こういうの助かる)。

(私は山椒キライなのに)山椒をかけるとガラリと印象が代わり食べる速度が増す。

普段あまりラーメンや麺食は外で食べないのだが凄く勉強になったし面白かった。

私は勉強の為に焼き鰯にしたのだが(焼き鯖か甘エビの人が多い印象に見受けられた)、鰯のアタマだか中骨のつなぎ目がややスープに残っていたので注意をしながら食べたが、やはりフードプロセッサーかどんな機械や道具を使っているのか解からないが、完全にはペーストに出来ない部分があるのだなと知った。

(ネットだけ観て安易に真似をしなくてよかった)

麺質が結構スルスルいく感じだがモチっと感もある。

今半のすきやきコロッケ

やはり今半は凄かった。

人形町って(高い店は知らんけれど)個人的に味が強い印象だったので、この絶妙に芋を活かしている「美味しい」感じは、「知っている」な~って・・・

特選の方は少し味が強かったのでこれが人気No1の理由が解かった。

(メンチも気になる所・・・お惣菜って大事だよね・・・)

昔働いていたところで、お局さんが安倍政権の女性推進の決起集会で出すお弁当(=ま、同じフロアの数人なのでランチ会、な)を組織のお金で頼む時(「え?、今半?、え?え~?、まぁいっかちょっと高いけれど、この人数だと高いけれど」って決裁印を・・・←上司が逆らえなかったのを目の当たりにしてしまった「そこは違うだろ、もっと上の経営陣に近い上司達や現場はそういう「甘さ」を結構観ていて、だから他の課部署からアンタは強く当たられるんだよ」、って・・・)、

で、お局さんが「今半のお弁当はどうか?」黙って仕事をしていた俺にチラシを観せてきた(←契約で男の俺は食べられないのになんで・・・?)

それでも「(暑くなる頃だったし)お弁当ってワリと何処のお店も保存が効くように1段階~2段階濃く作る事があるので、人生初の今半なら、自身でお金を出してキチンと食べに行った方がいいですよ、先に濃い印象が付くのは勿体無い(=真実は、組織の金だし実質ただのランチ会で使うのも「人数的に」バカにならない額だし、そんな事が「慣例化」をすると、麻痺する事に若い子も慣れてしまい、後々で良くない事が必ず起きる=という意味を内心込めて問われたから助言をした)」が、まあ、契約の人間の言葉など聞くワケもなく・・・w

(どうしても食べたくて止まらなかったらしいが、

組織のお金ではなく

自身の働いたお金で食べればいいのにな~って)

美味かったんだか、どうなんだか知らないが・・・きっと美味しかったんだろうな~。

C&Cのカレー

新宿地下の歴史的なC&C

ラーメンがあまり得意ではないので、若い頃とか上司や同期達と浜松町で吞んだ後はコ〇イチのアサリカレーか偶に吉牛だったが、コ〇イチは愛知だからか塩気がやや強い印象の為、普通だとやや行きヅラい(食事としていくと塩気をマイルドにする意味もありついクリームコロッケを乗せてしまうので価格も結構いってしまうし)。

C&Cは店舗の宣伝どおり玉ねぎをキチンと炒めるとどのぐらいの甘みが出ているのかが明確に解かる感じだった。

以前幕張メッセだか国際展示場で行われた

『食品機械工業展』にガチの仕事で取材に行った事があるが(

←無論、楽しいだけじゃなく後々に広告を頂くという責務が常に付きまとっているワケよ・・・その上でまだジャーナリズムがやりたいのか?どうか?1度小さい所を経験してから大手に行った方が酸いも甘いも観えてメディアの本質とか真実により近付けるだろう、それでもやりたいのか???って)、

きっと大量の玉ねぎを炒める機械とか本部にあるのかなぁとか、あの頃の様々な食品機械の光景を思い出した瞬間で、それぐらいきちんと炒めたであろう玉ねぎの脳裏に浮かび上がる映像が鮮烈だった。

インド系・スパイス系は瞬間風速的なモノがあるが、こういう上手く言えないが実直な感じもとても貴重・だって真似出来ないから。

(こういうイギリスから伝わったカレーは真似をしたらツマランもの、ボンディや仙臺の真似をしてもし完コピ出来たとしてもツマランでしょ・・・)

これはイブニングカレー(中辛)といってお得版だが、通な人はこれを大盛にしたり、辛口を択んだり、唐揚げを1個乗せたり、上手にアレンジをしていた。

東京駅のアルプスも良いがC&Cも良いなー

いつも新宿駅の地下を通る時、食べたいなーと思いつつ食事時ではなかったし、つい藤子不二雄が好きだった小田急ハルクの時屋のどらやきを買ってその場で食べてしまうので中々お腹いっぱいで寄れなかったが、今回丁度良いタイミングで2年か3年越しの夢が叶った。

京王モール側の店舗も再復活したし。

もっと早く行っていれば良かったなー

帆立味の乾燥蒟蒻(旧プランタン銀座近くの山形物産館にて)

これいいわ、ヘルシーだし・・・

顎の強化にも繋がり、噛む事は脳への刺激にもなる。

旨味成分の塊って感じだし!!

甘いものはそんなに食べないし、最中もそんなに食べないが抹茶最中となると又別だ。

(割ると中に当然抹茶餡が)

5月だったか赤坂の「雪華堂」で抹茶菓子フェア的な事をやっていたので。

温故知新だけれど凄く現代的な感性も追加されている感じの楽しい味だった。

当然、茶に合う。

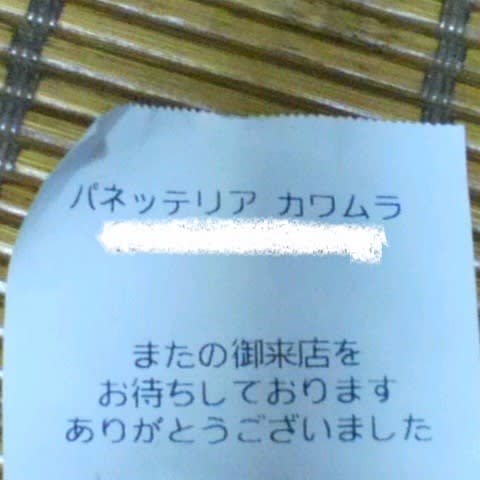

鞄の中に入れていたレシートを整理している時、ふと先日の広尾(やや西麻布より外苑西通り1本裏)のパン屋さん、カワムラのレシートに

「またの御来店をお待ちしております ありがとうございました」とメッセージが書いてある事が解かった。

美味しかったし、折角だから宣伝効果の費用対効果に心がこもった広報の仕方な気がした。

生地を知りたかったので、総菜パンや甘いパンではなく、食事に使えるパンを買ったのだが、この姿勢が製品に表れ、「(カタチだけではなく)キチンとそれがリンク」している感じがあった。

優しい味の人も、ガツンとした味の人も両方満足出来る、トリッキーなことや広報戦略だけで目立とうともせず、普通の事で普通に差を付けられるって業種・職種を問わず凄い事だと思う。

(しかも普通にしている)

美味しかったので又行くと思う。

ここに出すと消えてしまう事が多いのだが、

自分自身がなんでこれに気付かなかったのだろう、ライバル心むき出し・・・

美味しかった。なんで自分は先にこれを思い付かなかったのだろう?と思うものが偶に量販店にある。

(???ってのもあるが)

コンビニが出来て長い歴史が経つが、あまり見掛けたことが無かった(気がする)。

お詫びのお菓子ランキング1位でもある「切腹最中」が少し前に(というか結構前らしいが)リニューアルをし、より餡の風味や豆の素材そのも風味が活きつつ、以前の俺には強過ぎた甘さがやや大人しくなって食べ易くなり

中に上品な感じの求肥(?)みたいなのも入っていてこれは美味しくなったわ~と。

近年の豆農家さんの品種改良の賜物で仕込み方法が現代の和菓子業界が、他の「超」有名なメーカーも含め変化をし始めてきているらしい。

アイスの中にパリパリのイチゴ味のチョコが・・・

どうやって作るのだろう・・・

そこまで甘いものが好きではないのでやろうとは思わないけれど・・・

飲食店前のこういうホロって梅雨や日差しが強い時に助かる。

カサを折りたたむ時、ちょっとホッとするっていうか、顧客や世間への姿勢と方向性も感じる。

遂にマトリッツォを食べてみた。

もうメディアは信じられないし、そのメディアが煽る(八〇堂とかの)生クリームパンみたいなモノにあんな高い金出せねーやと思っていたが少し安いVer.も出始めたので後学の為に

なるほど、やや生クリームパン寄りではあるが、生地がブリオッシュ生地だし、生クリームパンとは違うんだな。

これは生クリームに果実の風味を足してある現代的なVer.だが

今調べてみたら、本来イタリアのラッツォでは生クリーム・松の実・レーズンが基本で砂糖漬けの果実が入る事もあるらしい、か・・・州によっても違う。

日本のバレンタインデーの逆Ver.でもあるのか、

クリスマスプディングの金貨ではないが指輪や宝石を入れたりもする事も(現代だと飲み込んだらアブナイな)。

思っていたより美味しかった。

イタリアのお菓子は

カンノーロみたいにクリームという「素材が活きている」(・素材を活かす)気がするので日本人に向く気がする。

やった、「超」、久しぶりにカタイ桃を頂いた~~~!!!

都会とか現代だと、缶詰みたいに柔らかく・ただ甘いだけの桃しか手に入らないが、

本来の桃、鮮度の良い桃ってこのぐらいカリっとしているモノ。

甘いだけではなく、微かな酸味・優しい風味・それらが1個1個、ビミョーに個体差があって、それも愉しみの1つ・・・

劉備・関羽・張飛の「桃園の誓い」の描写でも、よく張飛が欲張って熟れて柔々な桃を取って齧り、売れ過ぎて腐って至り虫が喰っていたりする漫画の描写を見掛ける事が多いが、そんな時、劉備・関羽は適度に硬い桃を択ぶ。。。

メロンとか野菜もそうだが様々なモノが食べ易く味が変わってしまっているから・・・現代人は恵まれ過ぎて本当に本物を知らない気がする・・・なんでも善し悪しなんだよな・・・。

山梨や福島で、超新鮮な硬いモモにカリっと齧りついてみな、2度と柔らかい桃に戻れなくなるから。

他に桃が盛んな県って何処だろう?と調べたら、長野・岡山(←桃太郎伝説があるものな)、山形辺りが出てきた。

因みに柔らかい桃は食べる2時間前ぐらいに冷蔵庫へ入れるだけでいい、

あまり長く冷やしていると甘みがとぶ

(冷えたモノは味を感じにくくなる効果も相まって)

※硬いモモは冷蔵庫に入れない方が甘み・微かな酸味・風味・その他諸々な複合的な味を楽しみ易い気がする(アイスとかゼリーを作ると解かるが、どうしても冷やすと味が感じにくくなる)。

ドイツのヴァイツェン、白ビール

どうして外国のビールってこんなにフルーティーで飲み易くて美味しいのだろう・・・

ドイツパンも美味しいしドイツに行きたくなっちゃったなー

スイカ味のソフトクリーム

これは美味しかった。

あまりスイカ・スイカしているワケではなく、キチンとソフトクリームの味を残したまま、スイカの自然さも残っている感じ。

アイスってあまりバリエーションを変える素材の味を出し過ぎてもよくないんだなーって学ぶ事が出来た。

(

適度な塩梅というか・・・)

たべっこ動物の抹茶・・・

結構バターをガチンと感じる。

抹茶とバター、ギリギリの両方を引き出した配合なのかな~って(感じた)。

ファミリーマートのほっけのおにぎり。

夏場に向けて丁度良い塩気のような気がする・・・

ほっけって足が速いから最初どうなんだろう?って

(その代わり北海道直送とかの新鮮なホッケほど、油脂分が上手い日常的に食べられる焼き魚は中々・・・って感じ)

少しビビってはいたが、やはり大企業は、キチンと鮮度が保たれているうちに調理をしてくる。

今は観かけなくなってしまった海苔で巻いた焼きタラコ(←明太子を売る為なのか)や、鮭みたいに王道にはならないだろうが、私の中ではかなりスマッシュヒット

なるほどなーって(←おにぎりってある程度何を入れても大丈夫なのかも)。

マリンの

パスティ

グレービー

グレービーとか中の具の塩梅は超絶美味しいのに・・・

なんで

ショートクラストではなく

パフペイストリーっぽいのかなー

もっとクッキーっぽいのが

コブラーではないが

セイボリーなビスケットに汁が浸み込む感じで良いんだけれど、具が凄いだけに。

サンドイッチってやはり作り立てがフワフワしていて美味しいんだよなー

水気がパンに浸透をするのを防ぐ為にバターを塗るのは

キュウカンバーで学んだが人には様々な理由でイチイチ塗っていられない時もあるから。

本所吾妻橋 塩パン屋「メゾン」のハムとチーズを挟んだモノ

塩パンでは珍しい、塩パンのサンドイッチ(←私は恐る恐るだったのでハム&チーズという普通っぽいのを択んだ、ワリと保守的なのよ・・・)。

ここは塩パン自体も凄く美味しいが、他よりややカリッとしている気がしたので、

なるほど、カリっとした感じをハムとチーズの水分でゼツミョーにシットリとさせるバランスを取っているのか!!

成程ね、なんでもバランス・・・

美味しかった。

エチゴビールの白

白ビールってやっぱり美味しいんだよなー

偶にはリッチに。

こういうのがそそられた

もっと看板で商品説明に知識を兼ね備えた食育があっても良いと思う。

出す方が勉強をしていないと書けないモノ。

(制作会社に丸投げとかでなく、店員さんが興味を持っているんだなーって伝わる)

バターロールはやはりドッグパンと違ってシツコイ肉類と合わせるとやはりシツコイな・・・

やっぱり違うんだな・・・

シツコイから、調味料の酸味やソリッドな味で中和&誤魔化そうとしてしまう。

鰹の刺身が余っていたので(というか限度だったので)握った時に

江戸時代の食べ方みたいにカラシを塗ってみたら

島寿司みたいなイメージになった。

(あれはヅケなのだろうけれど・・・八丈島とかの美味しそうだなー)

小諸蕎麦のヒレカツ丼

ヒレカツなのに弾力が凄く心地良い

・パサ付かず

・歯を入れた時気持ち良いっていうか

・味も蕎麦屋だけに出汁がキチンとしていて良いし。

・三つ葉も嬉しい。

蕎麦アレルギーなので蕎麦屋には行けなかったけれど、最近丼物なら蕎麦屋さんも選択肢に入る事に気付いのと、

カツ丼は蕎麦屋の仕事だという事を知ったので、出汁というか「かえし」はあるし成程、理に適うって稲妻に打たれたように理解をした。

ただ他所の店だったが『つゆだく』のベシャベシャは嫌だな、折角丼用に米がピンっと立つようにやや硬めに炊いてあるのにそれを汁でフニャっとさせるのは本末転倒じゃね?

牛丼もそうだが「通は『つゆぬき』を食べる」というのが解かる。

以前から富士そばのカツ丼も好きだなと感じていたのだがチェーン店は侮れない!!

あまり高いカツ丼はどうも食指が動かなくて・・・熱いパン粉の尖った部分が口内に刺さる感じが苦手なのでカツ丼とかマイルドな優しさになるからシトっとしたのを食べるのだが偶に衣がツンツンしているのがあるから。

ブラックサンダーではなくブラックサンデー

解からん、何故このご時世にここまで攻められるか・・・???

(今だから攻めるのか!!)

意味も解からず凄過ぎる。

商いに真剣に向き合うとこんな感じだよなー

新しい事をするとかだけではなく逆境でも続け続けるというか。

ブラックサンダーやガリガリ君は主力の味をキープしつつ常に新しい味を提供するのもルーチンだったような、それを続けている感じ。

ガリガリ君、記念味の『ウメ味』

これ絶対買ってみたいと思った。

万人受けをするというか、昔、小梅ちゃんを思い出すような

郷愁をそそる味。

そして梅だけに氷菓なのにスッキリとしたキレが醸し出されている。

梅酒とかも不味いワケないし、老若男女が食べられると感じた。

温故知新で凄い!!

パイにキウイが・・・

確か酵素がジャムへの働きを邪魔するんじゃなかったっけ?

よく出来たな・・・

辛いモノは食道癌や胃癌のリスクが高まりそうだが、私の場合辛いモノはまず食べないので偶には辛いモノも勉強しておこうっと。

スジ肉はこういうふうにするのね。

和風だと圧力鍋とかで味噌とか醤油か。

午後の紅茶の無糖レモンティー

外国産の柑橘類

外国産の柑橘類やシュウ酸の関係で、最近はあまりレモンティーは飲まないのだが、午後ティーだから「こそ」と試してみたら、意外に美味しかった。

そんなに檸檬が強くなくてフンワリとゼツミョーな感じ。

無糖なのに、檸檬に僅かに含まれる果実由来の甘い風味が甘さに近い感覚にさせてくれて

無糖でも取っつき易い感じ。

飲み物とお菓子は保守的なのだが偶には

冒険をしてみて良かった。

日差しが強過ぎて熱中症気味になり茶店へ入ってボーっとして額や頸椎を冷やしていた時、ふと目の前をみたらピカピカ光る電気があり、なんだろうと観ると厠へ人が入ると電気が点く店舗の施工工事がされたシステム。

現在男性が光っているので、男性側が入っているという意

現在男性が光っているので、男性側が入っているという意

なるほど広い店内ではこういう目印がある事がとても便利なんだな・・・

壁とかの飾り付けは質素だけれど(←ゴチャゴチャしていたり個性が強過ぎると逆に落ち着かんし)こういうパッとは観えない所に消費者側への気遣いを出来るお店の工事って万事が万事(私達が観えない)他の事にも行き届いているのだろうなーって。

さばいた魚のアラで取った出汁で作った玉葱の味噌汁に、鰹のタタキの下にさらした玉ねぎを。

同じ材料で作れるのは暑い夏場の台所でササっと出来て助かる。

天弘の商いの仕方はオモシロイ

好きな天婦羅とご飯のサイズを択んで、タレをかけ、天丼として包んでくれるシステム。

天丼って本来こういうもんだよなーって原点回帰な部分を感じる。

初めてメッツコーラを飲んでみた。

あ、ワリと飲み易いのね・・・

薫香が苦手なので今まで胸肉の

燻製はしてこなかったが、

自分が失敗をする前に1回コンビニで食べてみたらスゲー美味しかった。

(あと、なんでこんな柔らかいの?)

本当に美味しい野菜って何も漬けずに食べられるんだよなー

しかも新鮮だとなおさら良い!!

カレー稲荷だと・・・

酢飯がカレーなんて自分の経験の中のライブラリーに無いので(期間限定かもしれないし)恐る恐る試して経験値を増やしてみる。

無駄な事は無いさ!!、きっと。。。

お、意外にイケる・・・

酢飯でも酸味がマロヤカ系で(←個人的に酢飯は江戸前風にキリっと効いていた方が好きだが、この場合はカレーがメインなのでこれでいいんだろうな)、なんというかゼツミョー

冷えているのが丁度良いって感じ。

こんな時代になったんだなー

全員では無いだろうが日本人の人は受け入れられると思うが、逆にスパイスの国の人達の感想を聞きたい。

池袋のキッチンABCの新作

・オリエンタルライス

・黒カレー

名物の合い盛り。

前から来てみたくて遂に念願かなって行く機会があった。

名物が2つも味わえるなんてお得。

池袋にしては結構ガツンとくる味だけれど、何処となく池袋らしい優しさも。

豚肉の香味野菜の風味

カレーは南海と仙臺の間ぐらい、やや南海寄り的なイメージ(←あまり他店は詳しくないがC&C・魯珈・アルプス・ココイチ・もうやん・ボンディ・エチオピアとは「そりゃ」違う系統)で食べ易い。

花道の味噌ラーメン

野方ということもあり環七沿いの野方ホープ軒と共通するドロッとした濃さを感じた。

地域性ってあるのかもしれない・・・

確かに野菜が活きる印象。

とりあえず味噌は「大島」「ど・みそ」「花道」とネットでよく出てくる所へ行ってネットについて観えるモノもあった。

あまりサワー系は飲まないのだが、あまりに暑くて飲料水の冷蔵庫を観たら氷結の無糖というものがあった。

これだよ、こういう甘くないお酒を求めていたんだと試す。

ドンピシャこれだわ!!

ウォッカがあまり得意ではないのでややハードだが、これだわ・・・

下町のレモンサワーではないチューハイが好きだし。

(防ばい剤・防カビ剤=ポストハーベストの日本名だらけのレモンの輪切りすらいらない時もあった)

「お酒は自身にとってちょっと飲みヅライぐらい強い方が一気に飲まない」という言葉もあるぐらいだから。

それを読んでから酒の味だけに対して自身が間違っていなかったと明確に理解が深まった。

馬賊の冷やし中華

(浅草本店は行った事があったが日暮里はいつも通るだけで1度入ってみたかったので遂に・・・様々な芸能人のサインがあった)

様々な冷やし中華の種類があり、よく解からなかったので、これは『馬賊冷やし』で坦々麺っぽくなっているが辛くは無い(

←頼んでから他の人の説明を聞いていて、辛いものが苦手だから焦ったが平気だった、まあ食べられなくはないってだけなのだがね、あまり辛いのを食べると食道癌や胃癌・アレルギーや脂漏性湿疹・花粉症・怒りっぽくなるリスクも高まるので控えているだけなので)。

寿司以外の酸味があまり好きではないので、外で冷やし中華を頼んだのは生まれて初めてなのだが・・・

(浅草本店では「焼きそば」にしたし)

う~んなるほど~こういう冷やし中華もあるのか~って感じ

(確かにTVとかでやるだけの事はあるな~と)

馬賊は麺が美味しいだけにグチャっと混ぜ混ぜはあまりしたくないかも。

(そのぐらいヤハリ麺が美味しいのよ)

お値段もそこそこするし、チャーシューが絶品だった。

鴨肉の串を塩だけのVer.と塩・胡椒のVer.の両方を試す。

共に両面に尺塩をしてからサッとぬぐってから、1本だけ胡椒を

山葵も添えてみたけれど、結局

何もつけず塩だけのモノが1番ナチュラルで素材の旨味が前面にグっとダイレクトに出てくる事に改めて気付いた。

中村屋の和菓子、普段、塩気を感じ易い「粒あん」はあまり食べないのだが、これは豆そのもの自体の風味がコンビニスイーツのワリに活きていて

餡子がこれでもか!!?と「優しく」美味しかった。

新潟の枝豆(茶豆?)を頂いた。

やはりレベルが違うよね・・・(美味しくて)止まらなくなった。

富良野ビール

これ、飲み易くて美味しかったなー

最近、「麦とホップ」を〇エツで見掛けなくなってしまったので寂しかったが、これいいわ・・・

ビールとかそんな飲まない人でも飲み易いのでは?

食事の邪魔をしない感じ。

10数年で計70万人いった

なんとなく記念に。

汗だくになって換気扇の修理&カバーフィルターを換えながら(ゴミも入らないように)

久し振りに鯖の味噌煮をしかも大量に作ったら、切れ目を入れる工程を忘れた。

(夏場だからツラくてクタっていたのであまり作らなかったのだが、やはり偶に作る時は注意が必要だな・・・)

まあ、小さく切ったからそれなりに味も浸み込んでいるでしょう。

昆布の佃煮っぽいモノも同時に。

(冷めたら風味が落ち着いたので良い感じになった)