そろそろ味噌づくりも4回目(5回目だったか?)なのでより足りない部分を忘れないようにまとめておこうかな。

観ても自身の備忘録だから、ここだけ観ても解からない為、近年はオレンジ色をリンクにしているので、より詳しく知りたい方は、オレンジ色のリンクか、誰かのHPをご覧下さい。

(料理って不正解はあっても正解は無いし)

↓

・備忘録、味噌作り。(←種水方式ではないが基本の『き』みたいな感じで)

・今年の味噌はどうかな?(備忘録回収)

・課題だらけの味噌作り・・・備忘録に

種水方式を採用する時は、

その分の塩分を差し引いて換算。

大豆を洗って。

漬ける鍋は大豆が4倍~6倍ぐらいに増えてもこぼれないような鍋が良いだろう。

(写真のじゃ浅い)

麹をタッパにでも入れ

麹と塩で塩きりしておく

最初は強火で炊いてから

中弱火

皮は取り切れなかったら残っていても構わないらしい。

大豆の品種とか漬け時間にもよるのかもしれないな

種水は少し多めに取り分けておく

どうせシンクに流してしまうのだし、足りないよりは多い方がマシかなって。

完全に冷めたらダメだけれど少し冷ましてからでないとビニールが溶けてしまう。

種水が完全に冷まる前に計量し塩を溶かす。

シッカリ塩を溶かしておかないとな。

潰していく。

横着だから塩きりした麹と混ぜながら少しづつ潰していった。

塩が良く溶けたら

少しづつ加える。

握ると出てくる感じぐらいの柔らかさへ

空気が入らないようにシッカリと詰める。

箱の側面に付着した大豆カスはカビのもとになってしまうので、消毒したキッチンペーパーで拭く。

少し多めに塩を振って、側面にもシッカリと塩がいきわたるように

山葵は全部使い切らなくてもいい。

(今回も使いかけなのだが、いつもは残りわずかな使いかけを全部使い切るからケースごと入れているが、※ケースは洗わず捨てず取っておいてこういう時に使えばいいのかもな)

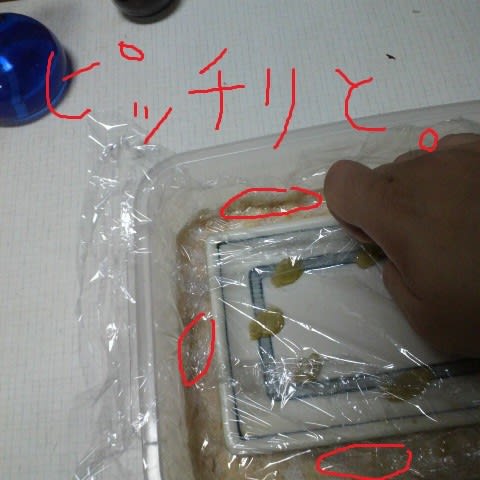

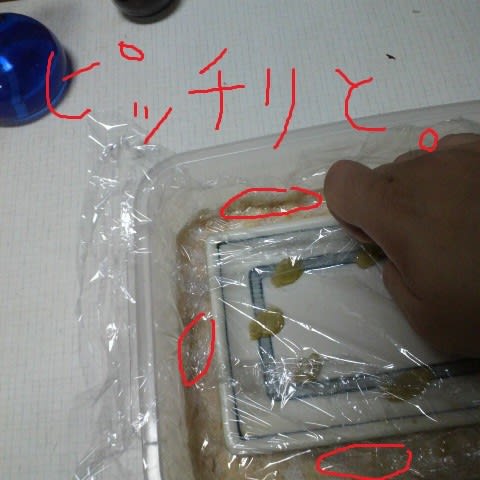

ラップで空気に触れないように

側面もピッチリと。

今回、下のキッチンにおいておいた祖母の遺品の端切れを処理したのでニオイがほぼ消えたがまだやや残っているので、今年は無駄にしたくないから別の部屋に置いた。

少し空気が入るようにやや緩めに。

発酵が命だから・・・

片付けて

やはり袋は2枚必要だったな・・・

ピッチリ締めて片付け完了

ポイントだけだけれどね・・・

観ても自身の備忘録だから、ここだけ観ても解からない為、近年はオレンジ色をリンクにしているので、より詳しく知りたい方は、オレンジ色のリンクか、誰かのHPをご覧下さい。

(料理って不正解はあっても正解は無いし)

↓

・備忘録、味噌作り。(←種水方式ではないが基本の『き』みたいな感じで)

・今年の味噌はどうかな?(備忘録回収)

・課題だらけの味噌作り・・・備忘録に

種水方式を採用する時は、

その分の塩分を差し引いて換算。

大豆を洗って。

漬ける鍋は大豆が4倍~6倍ぐらいに増えてもこぼれないような鍋が良いだろう。

(写真のじゃ浅い)

麹をタッパにでも入れ

麹と塩で塩きりしておく

最初は強火で炊いてから

中弱火

皮は取り切れなかったら残っていても構わないらしい。

大豆の品種とか漬け時間にもよるのかもしれないな

種水は少し多めに取り分けておく

どうせシンクに流してしまうのだし、足りないよりは多い方がマシかなって。

完全に冷めたらダメだけれど少し冷ましてからでないとビニールが溶けてしまう。

種水が完全に冷まる前に計量し塩を溶かす。

シッカリ塩を溶かしておかないとな。

潰していく。

横着だから塩きりした麹と混ぜながら少しづつ潰していった。

塩が良く溶けたら

少しづつ加える。

握ると出てくる感じぐらいの柔らかさへ

空気が入らないようにシッカリと詰める。

箱の側面に付着した大豆カスはカビのもとになってしまうので、消毒したキッチンペーパーで拭く。

少し多めに塩を振って、側面にもシッカリと塩がいきわたるように

山葵は全部使い切らなくてもいい。

(今回も使いかけなのだが、いつもは残りわずかな使いかけを全部使い切るからケースごと入れているが、※ケースは洗わず捨てず取っておいてこういう時に使えばいいのかもな)

ラップで空気に触れないように

側面もピッチリと。

今回、下のキッチンにおいておいた祖母の遺品の端切れを処理したのでニオイがほぼ消えたがまだやや残っているので、今年は無駄にしたくないから別の部屋に置いた。

少し空気が入るようにやや緩めに。

発酵が命だから・・・

片付けて

やはり袋は2枚必要だったな・・・

ピッチリ締めて片付け完了

ポイントだけだけれどね・・・