いろいろなもの13はまだ終わっていないがここらで一応、14を作っておこう。

何処まで出来るのか解からんが。

フランスはドーフィネ地方発祥のグラタンには焦げたとか上を焦がすという意味があるが、上の焦げた部分が少数のお金持ちという意味で揶揄をしていると言われる。

今回、実験的なホワイトソース(←ほぼ同じだけれど様々な作り方がある)と生タラの切り身にシーフードミックスを少し混ぜ、マカロニが無かったので、ペンネで代用し、ペンネマカロニグラタンにしてみた。

(

最近、量販店はサラダ・マカロニばかりで、昔、銀河鉄道999で観た事があるようなマカロニが売っていないんだ、「哲郎、マカロニ嫌い?」とメーテルが問うたような、なんだか

そこだけ覚えていて、”マカロニってきっと美味しいものなんだろうなー”とあの時『衝撃』を受けた事をマカロニ・グラタンを食べるといつも思い出す自分が心のどこかにいる)

※耐熱皿に何食分か作っておいても、レンチン後→オーブントースターで上だけ焼けばいい。

あ、タラの

骨が、取ったツモリだったのだが、偶にあるんだよなー

これは気を付けないと!!

(でもタラの身がプリっとして美味しいんだよなー)

フランスの味だと、少し味を濃くする傾向がある、それは黄色人種が他の人種に比べて味蕾の数が多い為という事と、日本は島国で現代の冷蔵技術の如く、比較的新鮮なモノが直ぐ手に入ったので、ヌーベルキュイジーヌのような素材そのもののを殺さない嗜好が好まれる為でもあると私は考える。

それと同じように、やはり島国の英国を観ると、料理に味を付けず食べる人が自ら自分で塩コショウをするので、比較的香辛料も含め、素材が痛むニオイをマスキングする必要がなかったのだろう。それが素材そのものの味を学ぶ地産地消の食育に繋がっていったのではないだろうか?

近年は、中国四川でさえ、子供には辛いモノを食べさせず素材の味をよく学ばしながら成長させてから、辛い味を与えていると先進的な事をしていると何かで数年前に見聞きした。

(↑辛いものばかり最初から与えると素材そのものの味が解からなくなってしまうからということとと、胃癌・食道癌・口腔癌・刺激物によるアレルギー発症等の頻度が増す可能性もあるし)

あれ?グラタンから辛いモノの話に逸れちゃった・・・。

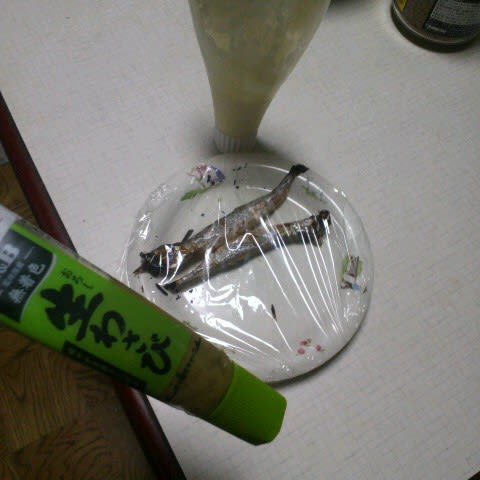

本物の樺太のシシャモ、確かに鰯のメザシみたいにデカイ。

焼くとやや縮むかな?

うわ~、味が全然違う・・・味というか風味というか、これは美味しいわ。

塩気ではなく素材自体の味の濃さというか。

卵もギッシリ(もう油脂分の多さで色が違う)。

昔、お店で通ぶったお客さんに「メニューのシシャモは本物のシシャモ?」なんて訊かれたが、店をみて質問をしてくれと思う。

(よく来ているなら判るだろう・・・)

まあ、自分もしてしまった事はあるが・・・

麹町百のバラ肉の串は美味しかったなー

こんなに美味しい野菜捲き串があるとは思わなかった。

これはシメジを巻いたモノだけれど、まるでチーズみたい、それでいて脂がスッとスト~ンと消えていく。

うちはベーコンでアスパラを巻いていたけれど(自分が薬臭いベーコンが苦手だったから真剣に取り組めず←又、他の串特にヤキトンがあるとオジサン達の店では中々高価なアスパラ巻きは注文が入らないから、仕込まず他の料理をしながらオーダー毎に巻いていたので)、私はこんなにキレイに巻けないし。

椎名町の南天本店

ここは有名店らしい、多くの人が肉うどんを食べていた。

(自分は蕎麦アレルギーなので食べると大出血をして周りに迷惑をかけてしまうからうどんに)

※富士そばみたいに同じ茹で汁ぐらいなら大丈夫なレベルなので(←人によって個体差はあるが)。

汁がラーメンのスープの様にコクが出て、もの凄く美味しかった

(有名店な事だけはあるわ、オニヤンマとは又違う美味しさ)。

もっと色々乗せればよかったな・・・

お代わりをしている学生さん?達が沢山いた。

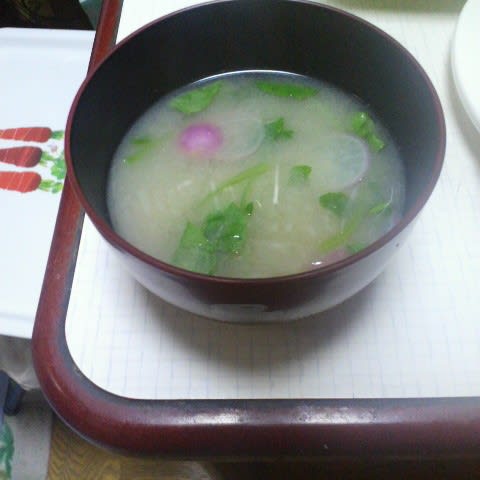

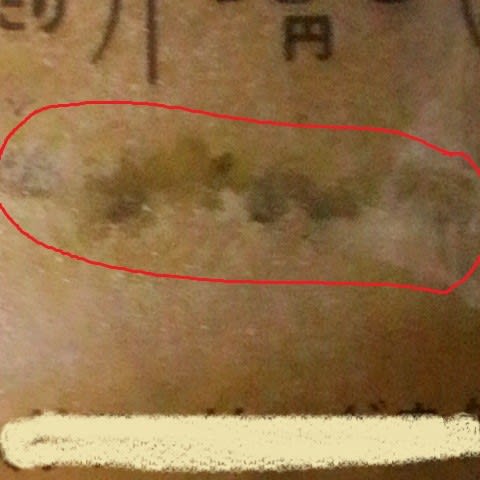

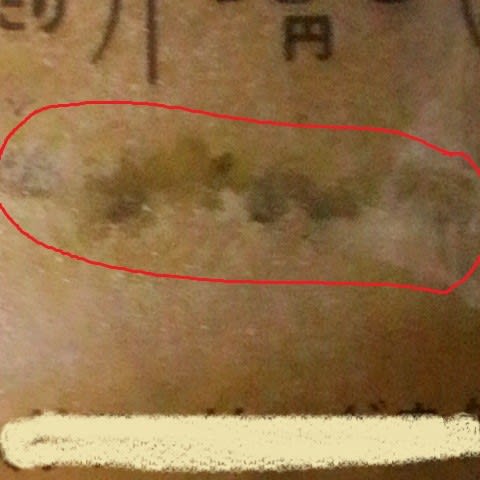

今年の味噌は

天地返しをせず

種水を使わずどうかな~?って封開けをしてみたら・・・

カビも全く生えていない・・・

よし、このままいけるか?と思ったが・・・

家の修理で米国から取り寄せた脚立が匂ったのか?それとも祖母の遺品の着物の端切れを衣装箱数箱分を近くに重ねておいた防虫剤のニオイが移ったか・・・←恐らくこれ

(他は数年前に亡くなった祖母が置いていたものと変わらんものなー、何年も放置してきた遺品整理の過労で7回ぐらいぶっ倒れた、ハード過ぎ・・・)

そのニオイが付いてしまい、全部ダメになってしまった・・・大損害・・・・

鯵のフライに中農ソースをかけ、しつこかったのでサーソンのモルトビネガーをかけたら、

何故か甘みが増した。

これ、檸檬だって・・・

林檎より遥かに大きいとか・・・凄過ぎる・・・

学芸大学のお肉屋さん栄屋さんのメンチ

揚げ立てを待てば久しぶりに最強ではないか?と思えるぐらいのメンチに出会える。

小籠包みたいにジューシー且つ、メンチにしては繊細な油脂分の上品さと肉質に、お肉屋さんの底力を感じる。

商店街にはチェーン店ではなくこういうお店が必要なのよ。

今の銀座や他の町を見てみ?ブランドやチェーン店だけだったらその町自体に行かないもの。

複合型商業施設も限界があるし(←限界を拡げれば今度は歩くのに疲れてしまうので又行かなくなるし発見は無いし)。

凄まじく疲れていて栄養が偏って不足をしていたので急に何故か珍しく葡萄ジュースを飲みたくなったのだが・・・

(ポリフェノールを摂取しておきたかった、蒸留酒に比べて醸造酒がやや苦手なので、別に赤ワインでなくてもジュースでもいいんじゃね?って)

冷たいモノが苦手なのに更に極寒の冬だったので「氷は入れますか・無しにしますか?」と店員さんが訊いて下さった事は非常に有り難かった。

明治23年創業の「あきおか」の煎餅

流石、老舗だけあって、手堅く間違いが無い!!、そう感じた。

海辺が近いからか?、特に海苔とか、コーティングしてある素材とか、素材が活きている気がした。

(近年気付いたが、煎餅専門店って美味しいよな、それまで煎餅が苦手だったが、竹ノ塚煎餅と菊見せんべい総本店を食べて認識が変わった)

神保町「ささま」の最中

ウマッ、ここで「練り切り」というモノを明確に認識し、和菓子の美味しさに気付いたワケなのだけれど、最中というモノ自体あまり好きではなかったが、ここのは美味しいわ。

練り切りで、季節の和菓子を食べ、日本には四季があり、それを活かす事もアイデアということを知ったし。

愛知県西尾市の抹茶を使った抹茶塩に、タラの芽の天婦羅だそうだ・・・が、

抹茶の香りとタラの芽の香り、どっちを取ったらいいんだ?

(西尾の抹茶の香りはキレがあるような感じで良いぞ・・・)

アミノ酸の旨味成分が加えられ、味塩になっているのか・・・

う~ん・・・、うどんに乗せるか・・・

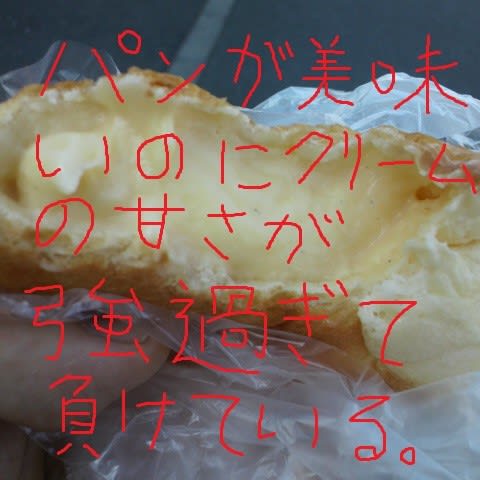

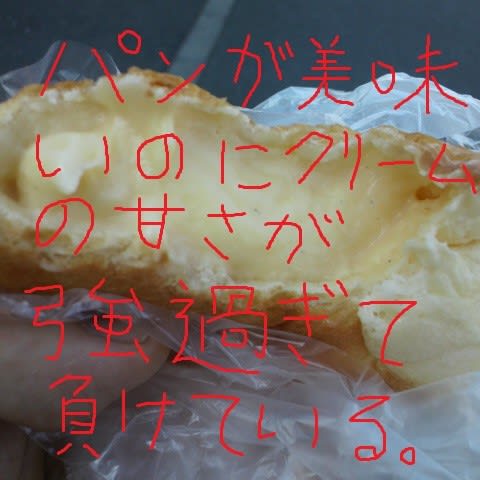

何処のとは言わないが、クリームパンが焼き立てと書いてあったのでお腹が減ったから購入してみたら

冷めていたのと(←数が少ないってことはツマリは焼いてから時間がが経っているってことなんだよな、そういえばそうなんだが腹が減り過ぎていて、判断が鈍った)、

あとパンが凄く美味しいのに、カスタードがやけに甘く強過ぎて、うっ、て、感じだった。

勿体ねーなーって。

トータルバランスが悪いというか、素材が活きていないというか、パンが死んでしまっているというか。

(これカスタードが強いから、負けないようにパンを強くすると、又全体的にガチャガチャってことになるんだろうな・・・)

・

・焼きたてから時間が経って熱で甘さが強くなったか?

・沢山クリームを入れ過ぎて冷めるまでの間に煮詰まって甘さが強くなったか?

多分、料理もそうだけれど、

・出来立ての味と、出来上がりの完成品は違うんだろうな。

・少し、僅かに足りないぐらいが丁度良い塩梅ってヤツなんだろうな、「万事が万事」何事も。

今回いろいろ考えさせられた。

青りんごって良い風味がするなー

久し振りにグラニースミス食べたくなってきた(ほぼ米国式アップルパイだけれど、グラニースミスで

ショートクラストや

英国式を食べてみたい、いや作ってみたいというか、あとブラムリーアップルも1度使ってみたい)。

志津駅ロータリーのから右奥の裏側(踏切方面)へ行く途中にあるPetite(プティ)のパン。

ピーターパン系列を思わせるような千葉県らしい味で

広尾のサワムラ・神戸のイスズベーカリーをも彷彿させるような、久し振りに美味しいパンを味わえた。

(この生地ならリユティックはプレーンも食べてみたいな)

パンの優しさ・食事の本質や原点・食べる事(食べた後の)の満足感(幸福感)、

巷では最近「俺のこの味で~」みたいなパンや料理の味付けが多い中(←やはり作り手と全く同じ味覚の人なんて指紋と同じで居ないのだから)、

私はこのパン生地に食への原点に通じる「何か」を感じた。

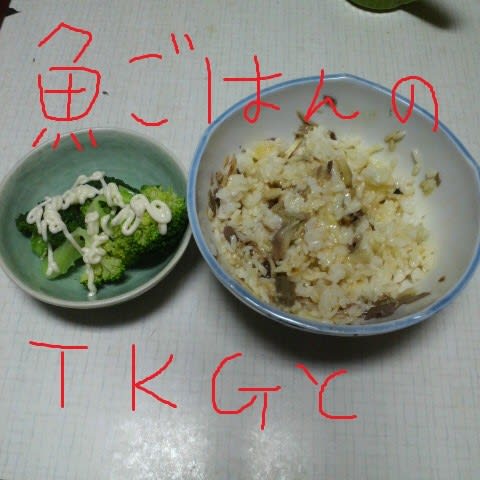

魚で作る

ツナや、

肉系のコンフィとは別にあまりやらない

魚系のコンフィでオイルを足した為瓶に入り切らず余ったハーブオイルをボウルへ入れ、

酢と塩・胡椒でドレッシングを作り

コンビニのチキンを切って

混ぜたサラダに乗せてみた。

魚系だから

シーチキンの缶詰にすればよかったかもしれないが、一食としてこれ単体で

主菜にしてみたかったというか。

合わない事もないが・・・

ただ、味が付いたチキンにドレッシングの塩気だとキツ過ぎるね・・・

味が付いていないお肉にすればよかった。

ベーグル&ベーグルの米粉のベーグルと、もち麦のベーグル

もち麦の方は普通のベーグルよりはやや柔らかいらしいが、そんなに大差ない。

目が詰まっているから結構お腹いっぱいになる。

(中央が開いているのは茹でる時、均一に熱が入るように!!)

そしてベーグルって概ね何を挟んでも合うんだよなー、

今回は鮭を茹でて塩抜きし、ほぐして、玉ねぎとマヨネーズ・オレガノと和え、塩・胡椒で味を整え少しのバルサミコ酢でアクセントつけてみた。

余った茹でた鮭はパスタか炒飯・サンドイッチにでも。

東中野の老舗洋菓子店(いや『純喫茶』)ルーブル(←偶々空腹過ぎて入ったのだが今、調べたら有名らしくて焦った)のお菓子。

カリっとサクッと、美味しい。

パンも売られているし、凄く技術を感じる・・・

新潟の笹団子、スルスル入っていく感じで、なかなか美味しかったなー、これ!!

(新潟物産館で)

以前TVで新潟の人は現地でこれを1回に数十個買っていく光景を放送していたが、その気持ちが解かった。

笹に餅がくっ付かないように油を塗ってあるのね(その方法もあるか・・・!!)。

学芸大学にある「Mサイズ」(←という店名)のパンは、生地・というか粉や発酵の旨味までがキチンとギリギリまで引き出されている印象で、久しぶりに凄いの見付けたなって・・・

偶然、見付けたのだけれど、対応も良かったし、又、行きたい。

気取っていないのに、正直、驚かされた。

それって本当は凄い事ではないだろうか?って改めて思う事が出来た。

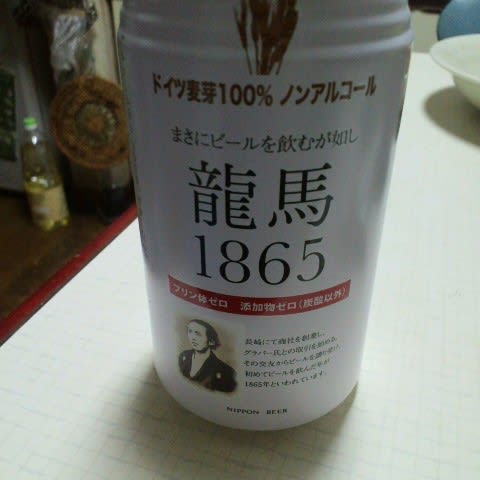

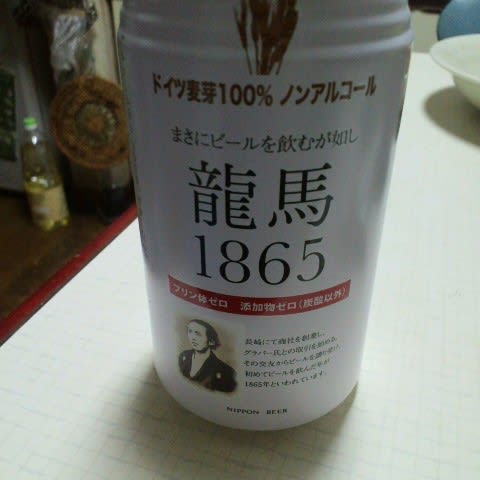

龍馬1963と書かれたノンアルコールビールがあった。

・ペリー来航が1853年

・大政奉還が1867年(亡くなったのはその後の龍馬自身の誕生日←流石B型、最後まで変わっているよな・・・←因みにB型は「変わっているね~」って言うと喜ぶ人が偶に居る)

最初なんで1963なんだろう?って思ったけれど・・・

答えは、飲んで缶の表面(横や裏側)を観て下さい。

ノンアルコールって少し前は大豆系がとかコーンスターチ・薬剤系が使われていたりしたが、これは材料がかなりナチュラル!!

結構力強く、酔った気になる自分が不思議だが、これもありかもなーって。

牡蠣のサグカレー

ミルクのような牡蠣の旨味が噛むと出てくる。

若気の至りの頃は沢山あればいいと思っていたが、

2つぐらいで丁度良いんだなーって気付いた。

ビゴのバタールが焼きたてで熱々だったので

店舗を出て千切って齧ってみた。

(旧プランタンの店舗を出る時に手は消毒仕立てだし)

やっぱり、美味しい・・・

安心出来る味なんだ、何かトリッキーな事や無理をするのではなく、当たり前の事を当たり前のように、それでいて他と違う違い「も」出ている、王道中の王道こそが商いの安心感につながる。

(だって主食だもの)

そして寒い中、外で屋台の焼き芋を食べるようだ・・・、焼き栗とか・・・

思えばパン屋巡りをするようになったのはビゴをしってからで、銀座でビゴさんと握手をしたり、サイン本を古書店で手に入れたり、(よくまあ神戸まで行ったなと・・・)、日本にフランスパンを普及させるという王道があって、今の私達が食事のバリエーションを愉しめるのだろうな・・・

PCの事で知りたいことがあって秋葉原へ行った時、高架下セキベースの並びにある日本百貨店食品館で、各地の物産品が売られており、千葉県があったのでピーナツ最中を探したが無かったが、ピーナツを様々な味でコーティングしたモノをシャベルですくってカップに詰め放題というモノがあったのでやってみた。

甘いのからソルティ~大人の苦味が良いものまで、いろいろあったがとりあえず全種類を詰めてみたが、

(チョコレートとかコーヒーとか洋風なのは合うに決まっているだろうが、甘酒という面白いのもあったが)

私の予想では千葉の味だとピーナツの味に、胡麻や穀物類が合うのでは?と想像し、

胡麻・きな粉等をよく味わってみたら、やはりこれら穀物類を合わせたモノが間違いなく美味しかった。

それにしても面白い企画だ・・・

居酒屋でクリスマスリースを貼ってあってもいいんだよな・・・

なるほど、こういう柔軟な姿勢って好きなんだ。

蓋をして煮物をしていたら、久し振りに鍋を焦がしてしまった。

アルミは酢酸

鉄とかは重曹(食用で大匙1)

を沸かし一晩おいて、こする。

なんとか復活をした・・・

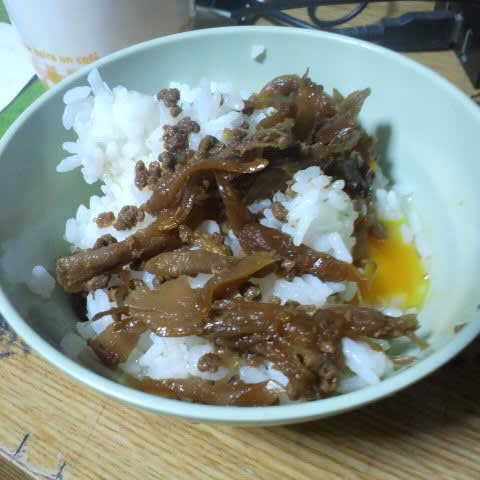

料理で失敗をするとダメージでかい・・・がその時の角煮が焦げ臭くはなかったが味が薄くなってしまったので

焼き鳥のタレで味を付けて丼にしてみた。

この手があったか・・・普段、塩派なので灯台下暗しで今まで気付くかなかった。

吉野家の豚丼が復活したのだが、まだ味が浸みて無いのか?

昔のシットリ、コクがある感じとは違うが、これからタレや出汁が煮詰まっていくと変わるのだろうか?

(あと「つゆぬき」が出来ないらしい・・・←それはショックだ、ツユに今まで不評だった甘さの片鱗が残っているというか・・・)

↓

その後違う街で食べたら、煮込み加減が上手くいっていて、より昔のモノに近くなっていたが、

今度はツユダクと言っていないのに、ややツユダクにされてしまった、ツユヌキが美味しいのに(通はツユヌキ、小室哲哉ブーム時の華原がMステで偏った事言うから・・・ごはんが好きならツユヌキだろ・・・皆が皆ツユヌキが好きというワケではなく、丼用に米の粒がピンと立った白米をワシワシ食べるなら、ベシャベシャのツユダクでなく、ツユヌキだろ・・・だって、丼モノだぜ?、ビシャビシャ・グチャグチャは丼の中の小宇宙を殺しちゃうから嫌だろ・・・ツユダクが許せるのは築地場外市場きつねやのホルモン丼or牛丼までで私は限界)。

コークハイなるものを生まれて初めて飲んだ。

(「こち亀」の初期の頃、両津勘吉と大原部長が喫茶店の店長を任されるシーンでコーラにお酒を混ぜるモノがあると知ったぐらいで、甘い酒は先ず殆ど頼んだことがないので)

忙しくて食事をする時間が無く(何処の店もいっぱいで入れず、でも朝から何も食べていなくてフラフラだったので)アメリカンピザだったから、ここはコーク系かな?と・・・ちょっと新しい世界を勉強をしてみた。

なるほど、こういうモノね・・・

グーっといってしまいそうだから酔うわ・・・

(「酒は自身にとって少し強いぐらいが丁度良い」って酒の本に書かれていたから、=強いとグーっと飲まずにシガーのように楽しめるという意)

トマトソースを作ろうと思ったのだけれど、トマトが痛んでいたので、以前何かの古い本でトマトソースに

ニンニクを入れ煮込むタイプと

そうでない(玉ねぎとかだけの)タイプの両方のレシピがあった事を思い出したので、ちょっとトマトの痛み方がヤバそうだったのでニンニクを入れ煮込むレシピにしてみた。

さて、何を作ろうかなーって歩きながら考えていた時、ふと、

ナピリピッツアも

アメリカンピザも、そういえばあんまり

ニンニクとチーズを両方乗せるような真似は絶対ではないけれど、やらんから(パスタでも)、だからベースとなるトマトソースはニンニクを入れないレシピがあるのか~って、

(芯を抜いたりしたニンニクがチーズの代用みたいなモノでもあるのかもと)

アタマではなく身体で稲妻にうたれたように解かった瞬間があった。

自分は無知だった事を知った。

ウイルキソンのジンジャーがあった。

ジンジャーエールは好きなので(←最近販売機で売ってないよね、カ〇オケ館とかで時間が経って氷で溶けて薄まったあの感じが丁度良いんだ、炭酸苦手なので)、

その感覚で飲んだら、甘くなかった・・・笑

世の中そんなに甘くないわ・・・ウイスキーやウォッカ等で割るのかな?

(ジンはフレーバーを愉しむ意図もあるし)

又やってしまった・・・

カレー粉が染み付いてしまった・・・

以前もやったんだよ、懲りねーな・・・

トランプ大統領も食べたというマンチズバーガー

(トランプはコルビージャックというチーズを挟んだバーガーを食べたらしい)

お店オススメのレアにしてみたが、今度行ったらウェルダンにしてみたいな、ステーキみたいだった。

あまり高級なハンバーガーは食べた事がないが、アメリカ(サンフランシスコ)のハードロックカフェで食べたハンバーガーとも(←日本のに似ていた・追悼エディ・ヴァンヘイレン涙)、六本木のシェイクシャックとも、3rdバーガーとも又違うなーって。

きくやの元祖チュウハイボール

ああ、飲み易かった・・・なるほど、これが元祖か。

好きかも。

そして普段は塩派なのだが、一応タレも食べたら・・・

なるほど、肉に合わせているようなタレで、やはり繁盛している店のタレは積み重ね、深み、旨味が違うなーって。

タレで味をつけてしまうのではなく、肉にタレの表現やカラーを合わせるような印象の出し方もあるのか。

(味を出し過ぎない、鮮度の良さや肉質を活かすというか・・・)

草枕のチキンカレー

ワリとトマトナス系を頼んでいる人が多かったが初めて行ったのでチキンで肉2倍

(この下にワリとデカイチキンが入っていて見た目より結構入っている)

おお~、なるほど、メディアのカレー系の企画にちょくちょく上がる理由が解かったわ・・・

クローブ(だけではないだろうが)のような風味が絶妙のギリギリの所まで使われている印象

最初、一瞬、エチオピアを思い出したが、

ふとメニューに目をやると、豆カレーがまかないで人気と書かれていたので、確かにこのカレーだと豆カレーはアリかもしれない!!

お気に入りになった。

北品川に新馬場(しんばんば)駅近くにある龍月堂のクリームパン

中々いいぞ・・・私、クリームパンは安いので、何も入っていない食事パンが無かった時とか困ったら、色々な事が解かるクリームパンにしているから詳しい方だと思うが、中々美味しいと思う。

マーガレットティーケイクスのスコーンとヴィクトリアサンドイッチ。

卵入りのスコーンは普段あまり食べないのだが、このぐらいの素朴さならOK、やはり「別格」だな。

リッチでありつつも素朴であるというか(ホイルで包んでリベイクするとそれがもっと顕著になった気がした、周りもカリっとしていて、食感のコントラストもいい)

ヴィクトリアサンドイッチも素材自体の方向性が明確にそれぞれキチンと活きている印象。

マーガレットティーケイクスのショートブレッドも軽快な感じで、「どれを食べても」美味しかった。

ウォーカーとは又違う感じで(勿論同じ種類?ではあるのだが)、シンプルなモノだけに方向性が同じで違いが出る良さがある。

菓子類全般の値段も適正価格な感じがした

(←又行ける価格帯)多少遠いが・・・。

(行き方は簡単なんだが、JR西船橋南口を総武線沿いにトヨタレンタカーの方へ歩いてセブンイレブンを越え歩道橋にぶつかったら右折し、2本目?のやや大きい通りを渡ったハマ寿司の対面ぐらいにあるのだが、金土の営業ってのも)

「時屋」が入っている「小田急ハルク」地下2Fにある(丸ノ内線連絡通路側との間ぐらいにある←フロアの地図に出ていないし、ありゃ解かりにくいわ)「LE SALON DE NINA'S」(ル サンド ニナス)の表で売られていたスコーン

腹割れは無いけれど、ケーキみたいで絶妙な所でスコーンになっていて美味しかった。

(ちょっと贅沢かな)

レーズンと胡桃が入っていてその塩梅のバランスが良かった。

「新橋小川軒」の「レーズンサンド」の表皮(?)に似ている気がした・・・(美味いワケだよな・・・)

パッケージの裏を観ると、薬剤が入っていないのは勿論!、製造者が「株式会社テリオ」の「ケーキファクトリー銀座」と書かれており銀座で作っていたのかー

三丁目の小さなパン屋さんのラムレーズンが入ったミルククリーム

美味しい!!

ここは王道な感じ。

この文字いい~

フォントもバッチリ、イメージに合っている。

豆の煮ものに柚子の風味がして美味しかった!!

父の命日に入ったチェーン店なのに、お通しでこんな小粋なの出してくるなんて凄過ぎるや・・・

確かに

日本の煮物に足りないモノって、こういう薬味的な風味だったのかもしれないなーって、改めて驚愕させられて自身の思考(行)がシバラク停止してしまった・・・

レ・カカオのチョコレートケーキ(上にオレンジ)

チョコとオレンジの組み合わせは好きなので。

(オレンジは防ばい剤・防カビ剤の関係で滅多に食べないので本当に久しぶり、でも折角だからこの2つのマリアージュを試してみた!!)

チョコのワリに品良く優しいって感じ、滑らかって感じかな。

え、世の中にはこんなデカイ

太刀魚があるの?

捌いてみたい・・・

武蔵小山ネモ本店の「シェフの思い出」の生地はサクサクじゃっ!!

普段、何処でもクロワッサン系のミルフィーユみたいな重なった生地は噛むと口内に油脂分がブシュっと拡がるから食べないのだが、

(因みに茄子が油を吸って噛むとブシュっと出てくるのも、やや苦手、茄子味噌は好きなのだがというか食べられない訳じゃない!!、自分で

パフペイストリーや

キッシュを作ってからかもしれない、それ系を食べなくなったのは、

カルボナーラも作り過ぎて食べなくなったし、そうえば焼き鳥もあまりやらんな、まあ焼き台が無いってのもあるが、合羽橋で当時6万ぐらいしたな・・・)

ここのは食べて美味しい~って思えた、きっとクロワッサンも美味しいんだろうな。

8枚切りが売っていなくて、仕方なく4枚切りのパンの真ん中に切れ目を入れポケットを作って目玉焼きを入れたのだが入りきらなかった。

そして噛んだ時、黄身が溢れてきてしまった、失敗・・・

(切れ目を入れてからポケットのパンを潰せばもっと袋状態になったのかもしれんがそれだとパンの意味が無くなってしまうから・・・)

(他で書いたかもしれないが)ダシ入りのハムだって

ハムってそんなに食べないのだがこれは気になっていて。

1度封を開けたらビニールに包んでいたが、タッパに入れておくのも手かなって。

先ずはそのまま食べてみる。

口に入れた瞬間だけ一瞬薬の風味がするが、結構肉々しいのね、ワリとガツンと強い全体像が口に入れて二噛みした直ぐ後からやってくる。

椎名町のベーカリーハラダ

確かに美味しいわ・・・

総菜系が多かったから、どうなんだろう?って最初思ったけれど、食べてみたら生地が違うって直ぐに解かった。

メンチカツサンドのパンがコッペではなくフランスパンやカンパーニュ生地みたいなんだぜ

胡桃パンも(大量に胡桃が入っていて)美味しかった。

漫画で描かれていた干し柿の天婦羅をしてみた。

う~ん・・・、不味くはないんだけれどー、まぁ、こういうモノなのかなーって。

油や衣が干し柿の大切な部分を消してマスキングしてしまっているような

北品川にある街道宿場町の右奥の方にある伊勢屋の「うぐいす粉(「ずんだ」が枝豆=大豆で「うぐいす」がエンドウ豆又はソラ豆←直ぐ忘れてしまう)」なるもの。

(砂糖が入っているらしい←入れなくてもいいのだが)

最初、なんだろう?と不思議に感じ、これでクッキーとか何か作ったら面白いかな?とそのぐらいに感じていたのだが、

舐めてみたら、これが尋常じゃない風味の良さで、やはりプロが使う材料はレベルが違うってとてつもなく解かった瞬間だった。

こういう器で焼酎や泡盛のロック等を飲めるのは味があっていい。

器もやはり大事だよなー

ロミユニの苺ジャム

量り売りでジャムも買えるが、スコーンを買うと少し付いてくる。

苺がゴロンと入っているのは凄いなと(甘いの苦手だけれど美味しいと思う)。

おせちって、どうも味が強くて苦手だったのだが(保存の為に仕方がないのかもしれないが、かといって肉だらけの洋風おせちとか中華おせちっつーのも食べる気しないし←どうせそれらも味が強いだろうし)正月の雑誌に、おせち料理について由来が紹介されていたので勉強し直してみた。

・紅白なます・・・紅白の色には平和に暮らせるようにとの願い

・紅白蒲鉾・・・形が初日の出に似ているから新しい門出

・れんこん・・・先の見通しがよくなうように

・栗きんとん・・・黄色や金色は財宝にたとえられる

・田作り・・・材料の小魚である「ごまめ」が田畑の肥料に使うと豊作になったので五穀豊穣の象徴

・金柑・・・「金冠」

・黒豆・・・豆は健康とか丈夫を意味する言葉←「季語」になりそうな気がした。

・昆布巻きとか結び昆布・・・良縁

祝箸・・・1方は神様用、もう一方は私達用

お屠蘇・・・無病息災&長寿を願い、若い人から年配者の順番で飲み、若い気力や力を入れて飲む意がある。

なるほどな~、こういうのを知ると食べたくなる。

偶々通りかかった時見掛けて立ち止まってしまったのだがメガマシュマロだと?

自分は甘いものがあんまり得意ではないけれど(特に甘い飲み物は苦手で)、この発想があったか!!

ヴェローチェやるなぁ!!

原宿とかでやったら受けそう・・・?(よく知らんけれど)

ちぢみほうれん草を茹でたモノがあったのでコ〇イチではないが英国風のカレーに乗っけてみた。

昔、コ〇イチでメニューでは観た事があったのだが、頼むのはクリームコロッケorアサリが殆どなので、試してみたら、これが意外にイケた!

ハマったかも。

2021年1月

ここに書いた直後店頭から消えました→7の3つ入り148円のスコーン、大手量販店はどんなスコーンを出してくるのか?

何か学ぶ事があるか、小腹が空いたので、試してみた・・・いや試さざるを得ない

最初、パッケージを観て、どうせ大手だから、ス〇バとかアメリカンに媚びたカリカリスコーンで、

(いや、ス〇バ系のもあれはあれで嫌いではないのだが)

薬剤タップリで、本場英国のスコーンとは違うんだろ?と思っていたが、

周りがカリっとしていて、中がモチッ、だったのは、山崎製パンが作ったからか、中がモチっとした(中が)パンを連想させるような不思議な作りで、これはこれでアリだなと・・・驚かされた。

こういう作り方もあるんだなー

(コネ加減と焼成温度かな?、英国風のスコーンだけでなく米国風のスコーン、双方がまあ、アリだなって受け入れられる感じがした、あ、又、ここに書くと無くなってしまうんだよなー、甘食風ケーキみたいに・・・さてどうなるか、値段が値段だからなー、3つに分かれているのは割らずにシェア出来て良い)

「しいの実」学芸大学店のピザパンはクロックムッシュみたいに2枚重ねだった。

(あまり甘いパンや総菜パン等の味が付いたパンとかは買わないのだが、この日は食べていなかった&前日まで凄くハードでヘトヘトだったのでお腹が減って珍しく総菜パンを)

ピザパンってともするとトマトソースやケチャップ等の酸味が強くなり易い傾向にあるお店や商品が多いが、ここのは凄く消費者寄りで、他のパンも信用出来るなってこれを食べて感じた。

驚かさなくてもいい、毎日食べられる・ホッとするパンやモノが真実の1つに触れている気がして。

飲み屋の机の横の壁に皿にモノを置ける台を取り付けてその上にも調味料とか何かを乗せられるようにしてあるアイデア

やや小さな机の中で凄く使い易かった。

駄菓子と侮るなかれ、これ、予想外にキレがある本物だと思うぐらい大人でも喜べる味だった。

流石ギンビス、

食べっこ水族館の技術が活きている気がした。

(ギンビスだから買ってみた)

※ここに書くと味が変わったり無くなってしまったりするんだよなー、7とか〇エツとか。

飲食店ではないが(飲食でも使えるが)店舗の入り口のマットのフワフワ感が

違う事に強く気付いた。

靴で踏んでいるのに、こんなにも違うんだ?

「ワビ・サビ」や「オモテナシ」の心に触れた気がした。

京王の駅弁フェスで淡路屋さんの「2種のおあげのきつね寿司」をゲットした。

京都の駅弁らしいのだが、駅弁って普段食べないモノを意外に食べたりするもので、

普段お稲荷さんは豆狸の品川駅構内のワサビぐらいしか食べないのだが、これは、一目見て、どこよりも突き抜けている感じがしたので一目惚れをした。

このぐらい、突き抜けた感があるものは、やはり売れ行きがよく、私が買った後、その日の在庫が消えて別の売り場になっていた。

・お揚げは薄い色の方が私には合うかな・・・ジューシーで美味しい。。。

(食べた瞬間、あ、このお揚げは「レベルが違う」って解かった)

・やはり漬物文化の京都は菜っ葉の部分も格段に違っていた(←前身が漬物雑誌だった出版にも居て、急遽京都まで呼び出され、社長と京都漬物巡りをした事で、京都は漬物が名産なんだな~って若かりし頃知った)

・梅干しのレベルが違い過ぎるぐらい、上品だった(なるほどね一見シンプルなのだが1つ1つ尋常じゃないコダワリがあったのね)。

外見が突き抜けているROCKな感じがした事だけはあったわ・・・

因みに、胡桃の甘煮?(飴煮?)みたいなのと、色の濃いお揚げを一緒に食べると凄まじい美味しさだった。

なるほど、こういう取り合わせのアクセントもあるのか・・・

京都は海から離れているから味が強い印象だったが(親子丼の山椒とかも苦手だったし)、一気にファンになったよ・・・

博多天神の味噌ラーメン

数か月前から味噌ラーメンが食べたいな~ってずっと悩んでいて、

でもやや猫舌なので、麺がスープを吸って伸びてしまい易いから躊躇していたんだが、

どうしてもお腹が減って、前から気になっていた博多天神の味噌を・・・

九州だから麦味噌なのだが、意外に味噌ラーメンをしていて、ややハマりそう・・・

ネギとか大量にトッピングしたり、

ニンニクもいいが、高菜が結構激的に表情を変化させる事に気付いた。

あと、麺が細いのと、ワリとコロナ前から開けっ放しの店舗が多いので、やや猫舌の自分には持ってこいだった。

なるほど、九州の細麺ってこういう利点があるのね、昔は太い喜多方みたいなのばかりを好んでいたが。

(志那そばや・中村屋あたりへ行ってから、やや麺に対して自分の中で変わってきたんだよな)

渋谷の人間関係カフェのスコーンが美味しいというので前から気になっていて試してみた。

店名から色々しなくてもいい想像をしてしまっていて、6年ぐらい中々入れなかったのだが、勇気を出して入ってみたら、思っていたより普通のカフェでよかった。

スコーン自体は大人しめのだが(色々入っているのは又違うのかもしれないが)、

生クリームを付けるとこれが又絶品。

なるほど、これは(ここは)美味しいわ・・・

(ここに出すと消えちゃうんだよなー)

青汁+ビールですと?

一体どんな味がするんだろう?苦味+苦味?

この木の柄の仕切りは発泡スチロール製で動かし易いワリに、個人のパーソナルスペースが確保出来て落ち着く。

何も固定する必要はないんだよな・・・

コロナで無い時代もいいかも・・・

やはり昆布醤油って苦手だな、普通の醤油よりも生魚とかのニオイを強く感じる醤油なのではないだろうか?

普通の醤油の方がスッキリしたキレになるというか。

トロロとか何かに混ぜるならいいのかもしれないが。

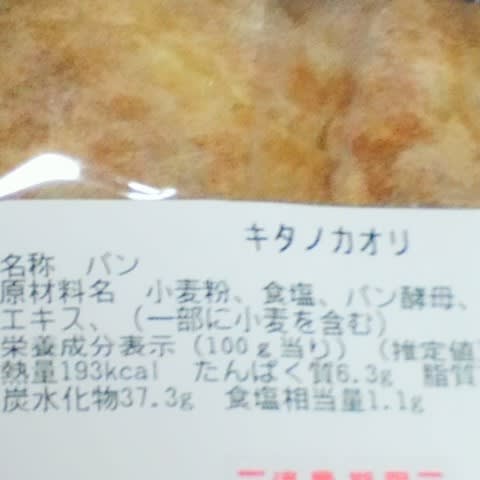

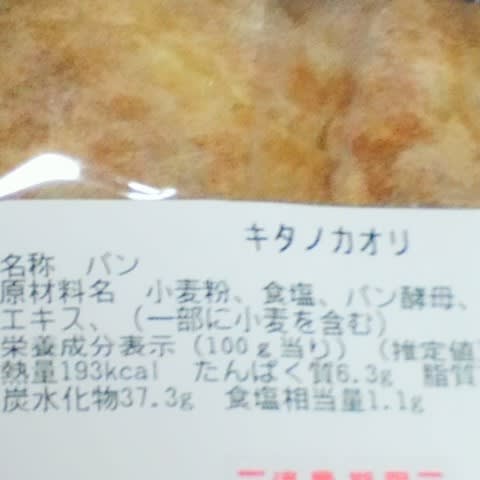

もうすぐ建て替える事になる浜松町の世界貿易センタービル(←築50年)の2Fにあるパン屋さん(食事も出来る喫茶店併設)明治パーラー「マロンド」のパンがワリと好きで行くと買っていた。

(このキタノカオリは無添加だし、他のパンもなんか知らんが、シットリとしているというか、喉を通る時に優しいんだ・・・)

昔、ここの世界貿易センタービルで働いていて、時間が無い時、よくここのカレーでバーって食事を済ませて、大急ぎでオフィスへ戻って行った事を思い出す。

本当に1日が足りない時間の中で(なるべく残業をせず、バシっと時間までに終わらせ隣の課のデキル上司の真面目なグループと飲みに行っていたので)、概ねは同期と昼飯に地下とか外に食べに行っていたが、どうしても時間が無い時はここで食べ、唯一数分だがユックリ、ホっとする瞬間があった。

一生懸命にやってきた事って走馬灯のように、今でも鮮明に思い出す事が出来る。

皆や多くの(真面目なグループ)の方々のお陰で、結果は出せたのではないか???と思う。

私が出た後だけれど。

・結果ってのは求めるものではなく、後から付いてくるものが多いのではないだろうか?

(振り返った時、後に残ったカケラでしかない。というか)

偶々珍しく肉々しい粗挽きのウインナがあったので、三丁目の小さなパン屋さん(略して「ちいぱん」というらしい・・・)のドッグパン(コッペパン?)でホットドックに。

三丁目の小さなパン屋さんはパン自体が美味しいので

自家製粒マスタードだけでいいでしょう・・・

ふと、ショーケースを開けてトングで取るパン屋さんを見付けた。

なるほど、これなら1個1個包んで、湿気でパンが変わってしまうことも少ないか。。。

木のぬくもりが、又、パンのビジュアルにマッチする。

神保町で、とある店の壁紙貼りと、話し相手と、偶に店番とか手伝いをしていた(ごく稀にオフィシャルな営業の時だけ時給800円で後は無給で遊びに行っていた)時期があったので折角出合ったのだから詳しくなろうと

神保町1と

神保町2を回ってみたが、

友人をボンディに案内した時、並ぶので、

その下にある姉妹店の「神房」で同じルーが食べられると知った。

友人が並んでいる列を観て最初「並ぶ!!」と言っていたが(←俺は案内をするホスト側なのでさせたいようにさせる)、「並ばずこっちでも食べられるなら」となったので「神房」にした。

値が張る為あまりにも来なさ過ぎて、自分が好きなのはチキンだかビーフだか解からなくなってしまったので(神保町はカーマとか仙䑓=センダイとか他にもあるし)、友人がビーフの辛口(←何故だ、最初は基本の中辛だろ、シェアするのに俺が少ししか食べれないではないかw)を頼んだのを観てから、私がチキンの中辛にして、少しづつ分け、両方を味わって貰った。

(私が好きだったのはチキンだった、やはり美味しい・・・)

で、折角だから、私は両方のルーで、チキンカレーとビーフカレーを混ぜてみたら、一気に更に深みがグンと出る感じになった(まあ、スプーンに取った量にもよるが・・・)。

これはこれで新しい味。

パスタにトッピング出来るですと???

うわ~、やってみてー、美味しそー

鰯の開きフライって美味しいんだな・・・

大体鯵ばかりだから、ソースをかけずにそのまま食べてみると、鰯の鮮度とか油脂分が明確に解かる。あと軽い。

ドライを使ったトマトソースで作った肉団子入りのミートソースが余っていたので、炒めたキノコ類と温め

最近ハーブに凝っているので、オレガノでもバジルでもローズマリーやパセリとかでもなく、あえて

カスリメリティで代用出来ないかな?って。

ちょっとタイムやパセリとかに似ている気がしたし(←生まれ付き、鼻があまりよくないから確証はないが)。

パスタにし、

ミートボールを崩してその場でミートソースを作るってヤツを1回やってみたかったんだ。

結構美味しかった、カスリメリティでも、そんなに極端には変だと感じなかった。そんなに沢山は入れなかったし・・・

(ただ追いEXオリーブオイルのややスパイシーな感じにはややぶつかる感じがした)

新宿のカンタンベリカフェ

スコーンを知りにいったのだが、欲張ってスコーンとマフィンのセットにしてしまった。

紅茶がめっちゃ美味しかった。

菜っ葉とチーズ

合うか合わないかじゃなく経験値を増やす為。

こういう積み重ねがあると厨房でいざって時に役に立ったりする時もあったから。

ドイツパンって面白いよなー

ライ麦とか小麦以外の粉との比率により食べ易さの風味とか食感が変わるのだが

ツブツブした食感が、粒食の私達には馴染み深いかもしれない。

クスクスも粒食だが

広尾の「東京フロインドリーフ」が(結構前だけれど)閉店をしてからドイツパンを気軽に食べる機会が凄く減ってしまったので、これは西船橋駅のエディーズブレッド(駅コンコース)で出会ったのだが、こうやって小分けの個包装で売られてたりすると嬉しくて。

用事があって久し振りに築地場外市場へ行ったのだがフラリと立ち寄った鳥藤の皮が美味しかった。

帰宅してからレンジとかで温めるとポテンシャルがより高くなるのね。

鶏の歯応えが違うというか。

以前味噌屋巡りをしていた時の味噌を大切に食べていたのだが

大切にしていて久しぶりに蓋を開けたら減っている・・・後で調べたら味噌って分解をされ減るみたいな話を目にして、まさか・・・って思った。

早く食べないと。

量販店のパンケーキが割れていて、このままだと捨てられてしまう!!と、

割れていたからこそ、敢えて救ってみた。

(卵だけでなく植物だって、万物に生命が宿っている、救うって表現で俺の中では良いと思う)