以前、干物や鮎を下処理した時、私の周りの「食通」の人が「甘露煮は稚鮎なら~」と言っていて、

そりゃ、手に入ればね・・・って・・・ずっと思っていたんだけれど、

先日遂に養殖の「稚鮎」を1パック(←数えたら11匹だった)超安い値段でGET出来たので、

ちと稚鮎について勉強をしてみようと思う。

先ずよく名前は聞くけれど実際稚鮎とはなんぞや?ってトコロからなんだけれど、

(そりゃ小さいってのは知っているよ、それ以上の「基本的な部分」を知って仕入れ・調理し・食べる事or食べて貰う事で、素材~生産者、地球~宇宙への感謝のキモチが少しでも増大する気がして、上手く言えんけれど・・・)

調べると、河川の「やや」河口域で孵化した幼魚の鮎は小さいので、海の塩分濃度の低い地帯や(もっと海に近い)河口域へ流されるように出て、春の遡上に備える。

↓

その後4月頃になると3cm~5cm(又は6cm)まで成長し始め鱗も形成されると、幼魚の頃はプランクトンを主食としていたモノから鮎の本来の主食である藻を食べ始める。

(鮎が青臭いのは藻を食べるからであり、その青臭さが「早春の味合い」とか本来、生命の「息吹」を総じて喚起させられる「早稲」のモノでもあるともとれる)

↓

その4月~5月頃に卵として生まれた川に向かって遡上を始める。

・この遡上を始める前に塩分濃度の浅い海や河口付近で獲れる小さい鮎を稚鮎と呼び、

・海や河口に流されず一生を琵琶湖等の生まれた所で過ごす小さい鮎を小鮎と呼ぶ。

・その他に養殖の小さい鮎も稚鮎として流通をする。

↓

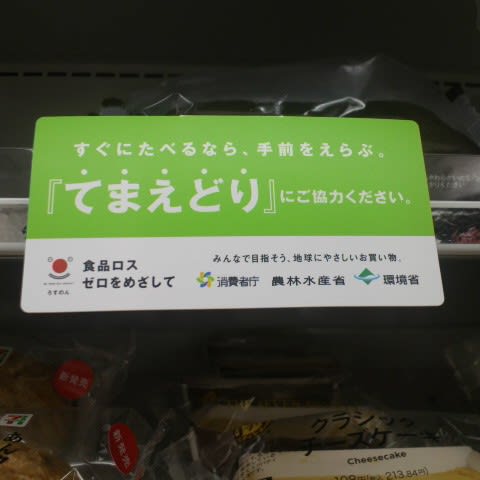

本来稚鮎の旬は5月~6月なので今回は時期的に当然、養殖に当たるが、それでも都会のスーパーで見掛けるなんて滅多に無い出来事!!

『下処理』

①殆ど成魚の鮎と同じ下処理の仕方だが、やはりヌメリがあるので塩を振って軽くこすり

水で洗うとヌメリが一気に取れる。

洗ったらシンクに出していくといいかも・・・(どうせ加熱するし)

ヌメリを取ったら、成魚の鮎と同じように内臓出し(フン出し)の作業。

鮎は内臓や中の糞も食べられるが、天然モノだと小石やジャリも一緒に食べているので、食べるとジャリジャリする事がある為、出す作業をする。

(養殖の餌はペレットみたいなモノが多いようだが、まあ食べる時に気分的にも出した方が良いだろう・・・)

※小さいクセによく出やがるなぁ・・・やっぱ出して正解だ!!

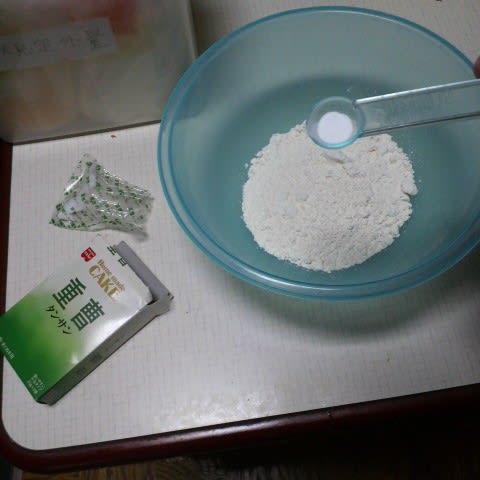

②で、水を代えて、(一応)もう1度ゆすいだら塩(大匙1ぐらい)をして

30分置く。

(①の段階でもヌメリが取れれば調理に取り掛かれるのだが、一応下味的にも塩を振って30分ぐらい置くレシピが多かった)

※臭いので一応ラップをして、季節的にも冷蔵庫で寝かした。

どうなるんだろう?、ちょっとドキドキとする・・・

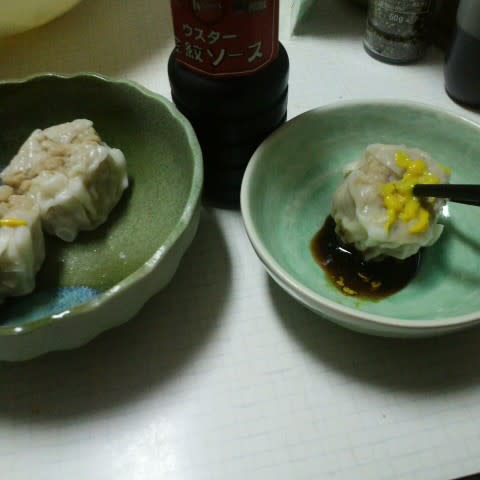

『先ずは甘露煮!!』

①の段階で2本だけ取り分けた事にして、下味を付けないで即調理をしてみよう・・・

(何せ数が少ないので・・・)

②で塩をしてしまったので(数が少ないので2本だけ)洗う。

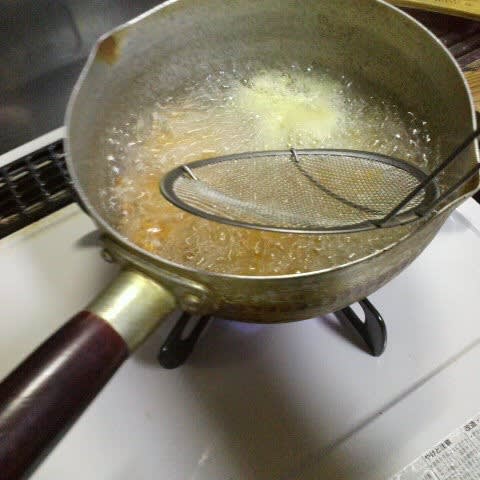

酒・砂糖・醤油・生姜の千切りを煮立てる

(味醂があれば味醂も←うちは味醂はアタック感が強くなり易くなる為、味醂はあまり常備していない)

※何せ2本しか煮ないので、調味料の量が多いと濃過ぎて食べられないだろうから、鍋が焦げるのを覚悟で少しの調味料で勉強。

※先ずは構造や全体の流れだけ解からないと、今自分がどの段階の?何?をやっているのか?すら解からないから。

※甘露煮は水や出汁は入れないんだなー

※山椒の実を入れて有馬煮的にする方法もあるが、山椒類が苦手なので(うち試しに手に入れた花椒しかないし・・・滅多に使わないし)

煮立ったら鮎を投入

(2本ってのが寂しい・・・)

アルミホイルに数カ所穴を開け

落し蓋にして

極弱火でコトコトと煮汁が概ね無くなるまで炊いていく。

※量が多い場合は、中火とかにして煮汁が半分になったら極弱火にしていく。

今回はあくまでも少量で流れだけをなぞってみる。

少量なので鍋が焦げないか常にチェック!!(鍋が焦げ付かないか?ドキドキ、マジ怖かった・・・)、

煮汁が(更に)僅かになってきたら、今回は量が少ないので加熱時間が足りないから・・・

(一応、煮汁が少な過ぎてソッとひっくり返したし←本来稚鮎は壊れ易いので「鍋返し」という全体を揺すってその反動でソッと裏表を返す技を使って稚鮎の裏表を返すのだが、何せ量が少ないのでスプーンで返せた!!←変な所で器用なのよ・・・)

熱い五徳からあげて、そのまま余熱で少しでも煮詰める(量と時間が少ないから)。

↑本来なら煮汁がトロっとして煮上がった時点で完成だが、あくまでも量が少ない特殊な補助的作業

↑鍋肌の余熱で鍋が焦げ付く前に皿にあげて仕上げても、やや冷めてトロっとした煮汁は飴状になり始めているので、湯や水を入れて沸かしながらイギリス料理のグレービーみたいに再度に包めつつ煮溶かして、ヘラでこすって落とし、最後に洗って鍋をキレイにする。

(流石にこれだけ水分が増えて溶けた砂糖水・湯は水道管に捨てても大丈夫だろうと思う)

※良かった、鍋が焦げなくて!!

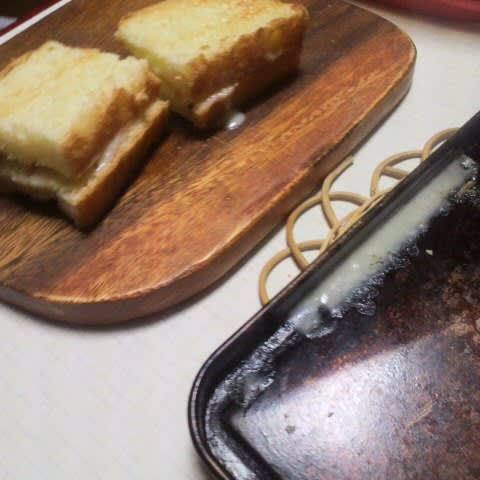

稚鮎の甘露煮が完成したが、その日は食べずに、冷ます過程で更に味を浸み込ませた。

味は~、過去どんな甘露煮や佃煮よりも尋常ではなく美味しかった!!!!!

『稚鮎の炊き込みご飯』

塩をした残り9匹が30分経ったので、5匹だけキッチンペーパーで水気をきって、

オーブンシートを敷いた鉄板に置いていき

180度に温めたオーブンで15分~20分ぐらい茶色い良い焦げ目が付くまで焼く。

(各家庭のオーブンによっと特性が違うので、黒ではなく薄っすら茶色ぐらいを目安に)

※成程、グリルだと焦げ易いし、焼き網の隙間に小さい稚鮎が落っこちてしまうからオーブンペーパーの上で焼くという意味もあるのね・・・

(焼き上がったら冷ましておく)

翌日、研いで浸水をしておいた米2合に、酒と醤油を(各大匙1だが、稚鮎に塩を振って30分置いておいたので気持ち僅かに醤油を減らした→薄い分には食べる人が味を足せるが、濃いともうどうしようもないので)入れ、

※水分も酒と醤油を入れる分を僅かに減らしておく(←炊き込み自体がご飯がベシャっとしているよりピンと米が立っていた方が良いし)。

そのまま焼いておいた鮎をソッと入れて炊く。

※イワナのコツ酒とかではないが、骨が出汁になるから出汁とか入れなくていいんだなー、

(まあ「養殖だから入れろ」ってレシピもあるが、先ずは余計なモノを入れない本物を食べてみたい)

※だから生姜も全体が生姜風味になってしまうので入れない。

(他の炊き込みご飯も、イギリス料理ではないが、食べる時に・食べる人が好きな薬味を乗せれば良いという、あくまでも人や相手を尊重したスタイルを私は採用、ぶっきらぼうと言われようと・・素材は工程を加える程(素材)本来の味は失われ、ヌーベルキュイジーヌとかからもかけ離れ、「真実」から離れていき、人類は自分達が一体何を食べているか?解からなくなり、「考えないように」なっていってしまう、食べる人や未来の人々にはそうなって欲しくない!!)。

炊けたら、1度稚鮎を取り出し

ご飯をかき混ぜ・・・

(本当は「おこげ」はそんなに好きじゃないんだ、メイラード反応で僅かに色付いているって事はお釜の中でその部分だけが味が強いって事だから、実際に食べてみてもアタック感が強い部分なの・・・レアケースな部位だから貴重な扱いをされるが、私はこの「おこげ」の部分は味のアタック感が強い部分であると考えても差し障りが無いとも思われる、まあ、こだわる部分では無いので、出されれば黙って食べるけれど・・・)

美味しい、尋常じゃない美味しさだ!!

腸が美味しい魚は、肝醤油ではないが、肝に油脂分が含まれており、その「油脂分」がコクや旨味になっているので、肝が好きな人は実はその油脂分の所を感じ取り、美味しいと判断をしている。

レバーとかが嫌いな人はその油脂分よりもニオイ&ビジュアル部分で拒否っていると、内臓物の好き嫌いを色々な人に聞いてきてなんとなくそう理解が出来た気がした。

(絶対ではない、私みたいにレバー類が好きでも不思議と肝醤油はあまり好きではないケースもあるワケで・・・詳しくは上記オレンジ色のリンクをクリック)

※ご飯をよそったら稚鮎を乗せるのだが、様々な稚鮎の炊き込みご飯のレシピを観ると、成魚の鮎ご飯では骨を抜いて身を混ぜ込むのだが、稚鮎の場合は多くの人が乗せていた。

炊飯器の中に混ぜ込まない!!

身を混ぜ込まない理由は、混ぜ込むと結構小骨があたるのね・・・

(↓試しに茶碗の中で崩して少し混ぜてみたら、成魚の骨を抜いた鮎と違って結構骨=恐らく背骨かアバラ骨=があたる)

なるほど、だから多くはどの写真も、混ぜ込まないで上に乗っけているだけだったのか・・・

それが殆ど書かれていない!!

上に乗っけてシシャモとかイワシのメザシみたいに齧りながら食べると凄まじく美味しい!!

(不思議とその方が骨が当たる感触が少ないんだ、より気を付けて食べるからだろうか?、まあ普通の成魚でも「背ごし」なんてのもあるぐらいだからな・・・技術や鮮度が無いと出来ないが・・・)

甘露煮とも合う事、合う事・・・

出汁や旨味の部分が、同じ稚鮎同士だからかもしれない・・・スゲー、マッチング・・・

『稚鮎のコンフィ』

残りの4匹はコンフィ①にしようかなと、以前作ったツナやコンフィ②・アヒージョのハーブオイルにニンニクと赤唐辛子を入れ、そこに残りの稚鮎を入れたら、超弱火で30分煮ていく。

(プツプツっと泡が出るぐらい弱火、油が少ないと温度が上昇して発火したりただの「素揚げ」になってしまうので、途中火を切ってでも「油で煮る」という行為を『念頭に』置いて調理をしていく)

30分経ったらコンロから外し、蓋をして余熱で更に30分放置。

(これで更に弱火で煮る事と同じになる)

完成

油が固まらず漉せるうちに濾してしまおう。

鍋とか(濾すザル等)油が付いたモノは紙でキチンと拭いてから洗わないと水道管にダメージを残して後々面倒になる!!

これ常識!!

本来カボスとかスダチとか強烈な酸味の柑橘類が良いようだが、無いので塩とモルトビネガーで食べたら、ああ、なんとなく酸味と合うオツマミという意味が解かった!!

早稲の酸味が強い蜜柑があったのでかけて食べたら

う~ん、やはりカボスやスダチとは違うな、塩があればまあ肴になる感じだが、塩無しだとお互いを打ち消すのか、ボヤけてしまう。

※なるほど・・・(↓下記のパスタを作った後にこの早稲蜜柑と合わせて解かった事だが)稚鮎は繊細だからか(風味の)「打ち消し」というのが気を付けなければならないキーワードなのかもしれない・・・

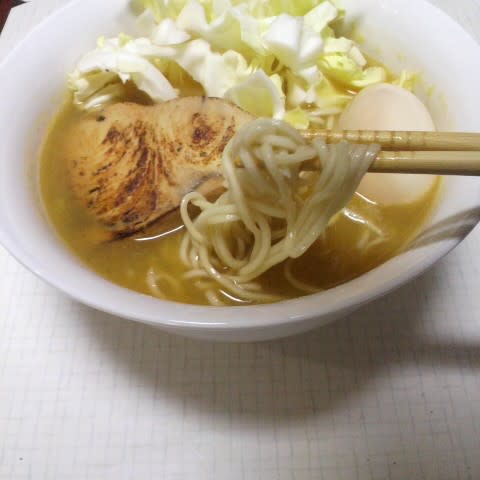

『上記のコンフィをパスタに』

①アーリオ・オーリオで

ペペロンチーノ風に崩しながら

稚鮎のペペロンチーノ風のパスタに

(トマトソースと合わせる人もいるが最初はアーリオ・オーリオの方が素材や料理本来の味を知る為には良いのかなーって)

※あと、素材や料理本来の味をより把握する為に、最初だからハーブ類は入れたり乗せたりはしなかった。

で、途中からドライハーブ類をかけたり、EXオリーブオイルをかけたりしたが、

ハーブ類は折角の稚鮎の青み・青臭さを打ち消し、ハーブの青い良さも稚鮎が消す感じでお互いが良い部分を打ち消し合っているようで、EXオリーブオイルだけの方がより、素材やパスタの小麦の風味が活きるような気がした。

(まあ、これが商品だったら、ハーブ類とか入れないとお金を取れないのだろうけれど・・・)

当然普通に美味しい事は美味しいのだが、コンフィの過程も含め、これだけニンニクとか様々な香りで鮎の青臭さを消してしまっているので、

別にこれだと鮎でなくてもイワシでもなんでも(青魚なら)いいんじゃね?って・・・

最後の薄っすら鮎の風味がするぐらいで・・・そんなに特別感は無かった!!

(いや、美味しいんだよ、美味しいんだけれど、フツー。手をかけたワリにはフツーの美味しさ・・・)

※あと、骨が結構当たる・・・稚鮎だから骨を取ったら食べる所が殆ど無くなりそう出しなぁ・・・

麺類だし、少し気を付けて食べないと。

(いや、美味しいんだよ、でも・・・)

②トマトソースで。

トマトソースを作っておいて

今度は中の背骨とかアバラ骨とか太い骨を取ってみようかな・・・あまり食べる所が無くなるけれど・・・

アーリオオーリオにトマトソースを加え煮て

(なにせ量が少ないので出汁の為にアタマも放り込んで、パスタを入れる前に取り出す)

案の定、ハーブとEXオリーブオイルは後がけにし、基本の味を確認。

ウマい、美味いが(やはり)別に鮎でなくてもって感じ・・・

上記のアーリオオーリオより稚鮎の風味は、味の「更に」遥か遠~くの方で小っさく鳴っている?かもしれないって感じ。

敢えて今回は郷土色を出しつつ、そんじょそこらで出てくるような万人向けの味にしてみた。

(「自分の味」・「商品としての味」・「本場の味=伊は行った事がないが=」等etc・・・、同じ物でも何種類かのパターンを作れないと、外に出た時、自分が使い物にならなくて人に迷惑をかけるような気がする・・・)

いのなかのおかず、いや、「かわず」になって『麻痺』をしてしまうことが怖くて仕方がない・・・

それが異業種から来た俺を迎え入れてくれた同期達へのせめてもの、食材、いや、『贖罪』と「はなむけ」・「たむけ」、かな・・・

炊き込みご飯と甘露煮は尋常ではなく美味しかったが、それでも(コンフィやパスタも含めると)全体的に(腕の無さもあるが)ネットで観た程でもなかったが、

それでも、甘露煮とか炊き込みとかの全体的な工程をより勉強を出来、より深遠なる深みに僅かでも触れられた気もした。

当たり前のことが当たり前ではなく感じる様になり、普段とは全く違う事が当たり前に出来始めたのではないか?というよーな(肩の力が抜けたよ~な=でも抑える所は抑えられているような)、この感覚!!

そりゃ、手に入ればね・・・って・・・ずっと思っていたんだけれど、

先日遂に養殖の「稚鮎」を1パック(←数えたら11匹だった)超安い値段でGET出来たので、

ちと稚鮎について勉強をしてみようと思う。

先ずよく名前は聞くけれど実際稚鮎とはなんぞや?ってトコロからなんだけれど、

(そりゃ小さいってのは知っているよ、それ以上の「基本的な部分」を知って仕入れ・調理し・食べる事or食べて貰う事で、素材~生産者、地球~宇宙への感謝のキモチが少しでも増大する気がして、上手く言えんけれど・・・)

調べると、河川の「やや」河口域で孵化した幼魚の鮎は小さいので、海の塩分濃度の低い地帯や(もっと海に近い)河口域へ流されるように出て、春の遡上に備える。

↓

その後4月頃になると3cm~5cm(又は6cm)まで成長し始め鱗も形成されると、幼魚の頃はプランクトンを主食としていたモノから鮎の本来の主食である藻を食べ始める。

(鮎が青臭いのは藻を食べるからであり、その青臭さが「早春の味合い」とか本来、生命の「息吹」を総じて喚起させられる「早稲」のモノでもあるともとれる)

↓

その4月~5月頃に卵として生まれた川に向かって遡上を始める。

・この遡上を始める前に塩分濃度の浅い海や河口付近で獲れる小さい鮎を稚鮎と呼び、

・海や河口に流されず一生を琵琶湖等の生まれた所で過ごす小さい鮎を小鮎と呼ぶ。

・その他に養殖の小さい鮎も稚鮎として流通をする。

↓

本来稚鮎の旬は5月~6月なので今回は時期的に当然、養殖に当たるが、それでも都会のスーパーで見掛けるなんて滅多に無い出来事!!

『下処理』

①殆ど成魚の鮎と同じ下処理の仕方だが、やはりヌメリがあるので塩を振って軽くこすり

水で洗うとヌメリが一気に取れる。

洗ったらシンクに出していくといいかも・・・(どうせ加熱するし)

ヌメリを取ったら、成魚の鮎と同じように内臓出し(フン出し)の作業。

鮎は内臓や中の糞も食べられるが、天然モノだと小石やジャリも一緒に食べているので、食べるとジャリジャリする事がある為、出す作業をする。

(養殖の餌はペレットみたいなモノが多いようだが、まあ食べる時に気分的にも出した方が良いだろう・・・)

※小さいクセによく出やがるなぁ・・・やっぱ出して正解だ!!

②で、水を代えて、(一応)もう1度ゆすいだら塩(大匙1ぐらい)をして

30分置く。

(①の段階でもヌメリが取れれば調理に取り掛かれるのだが、一応下味的にも塩を振って30分ぐらい置くレシピが多かった)

※臭いので一応ラップをして、季節的にも冷蔵庫で寝かした。

どうなるんだろう?、ちょっとドキドキとする・・・

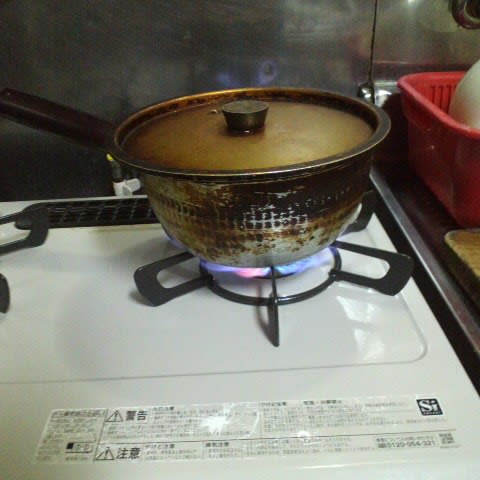

『先ずは甘露煮!!』

①の段階で2本だけ取り分けた事にして、下味を付けないで即調理をしてみよう・・・

(何せ数が少ないので・・・)

②で塩をしてしまったので(数が少ないので2本だけ)洗う。

酒・砂糖・醤油・生姜の千切りを煮立てる

(味醂があれば味醂も←うちは味醂はアタック感が強くなり易くなる為、味醂はあまり常備していない)

※何せ2本しか煮ないので、調味料の量が多いと濃過ぎて食べられないだろうから、鍋が焦げるのを覚悟で少しの調味料で勉強。

※先ずは構造や全体の流れだけ解からないと、今自分がどの段階の?何?をやっているのか?すら解からないから。

※甘露煮は水や出汁は入れないんだなー

※山椒の実を入れて有馬煮的にする方法もあるが、山椒類が苦手なので(うち試しに手に入れた花椒しかないし・・・滅多に使わないし)

煮立ったら鮎を投入

(2本ってのが寂しい・・・)

アルミホイルに数カ所穴を開け

落し蓋にして

極弱火でコトコトと煮汁が概ね無くなるまで炊いていく。

※量が多い場合は、中火とかにして煮汁が半分になったら極弱火にしていく。

今回はあくまでも少量で流れだけをなぞってみる。

少量なので鍋が焦げないか常にチェック!!(鍋が焦げ付かないか?ドキドキ、マジ怖かった・・・)、

煮汁が(更に)僅かになってきたら、今回は量が少ないので加熱時間が足りないから・・・

(一応、煮汁が少な過ぎてソッとひっくり返したし←本来稚鮎は壊れ易いので「鍋返し」という全体を揺すってその反動でソッと裏表を返す技を使って稚鮎の裏表を返すのだが、何せ量が少ないのでスプーンで返せた!!←変な所で器用なのよ・・・)

熱い五徳からあげて、そのまま余熱で少しでも煮詰める(量と時間が少ないから)。

↑本来なら煮汁がトロっとして煮上がった時点で完成だが、あくまでも量が少ない特殊な補助的作業

↑鍋肌の余熱で鍋が焦げ付く前に皿にあげて仕上げても、やや冷めてトロっとした煮汁は飴状になり始めているので、湯や水を入れて沸かしながらイギリス料理のグレービーみたいに再度に包めつつ煮溶かして、ヘラでこすって落とし、最後に洗って鍋をキレイにする。

(流石にこれだけ水分が増えて溶けた砂糖水・湯は水道管に捨てても大丈夫だろうと思う)

※良かった、鍋が焦げなくて!!

稚鮎の甘露煮が完成したが、その日は食べずに、冷ます過程で更に味を浸み込ませた。

味は~、過去どんな甘露煮や佃煮よりも尋常ではなく美味しかった!!!!!

『稚鮎の炊き込みご飯』

塩をした残り9匹が30分経ったので、5匹だけキッチンペーパーで水気をきって、

オーブンシートを敷いた鉄板に置いていき

180度に温めたオーブンで15分~20分ぐらい茶色い良い焦げ目が付くまで焼く。

(各家庭のオーブンによっと特性が違うので、黒ではなく薄っすら茶色ぐらいを目安に)

※成程、グリルだと焦げ易いし、焼き網の隙間に小さい稚鮎が落っこちてしまうからオーブンペーパーの上で焼くという意味もあるのね・・・

(焼き上がったら冷ましておく)

翌日、研いで浸水をしておいた米2合に、酒と醤油を(各大匙1だが、稚鮎に塩を振って30分置いておいたので気持ち僅かに醤油を減らした→薄い分には食べる人が味を足せるが、濃いともうどうしようもないので)入れ、

※水分も酒と醤油を入れる分を僅かに減らしておく(←炊き込み自体がご飯がベシャっとしているよりピンと米が立っていた方が良いし)。

そのまま焼いておいた鮎をソッと入れて炊く。

※イワナのコツ酒とかではないが、骨が出汁になるから出汁とか入れなくていいんだなー、

(まあ「養殖だから入れろ」ってレシピもあるが、先ずは余計なモノを入れない本物を食べてみたい)

※だから生姜も全体が生姜風味になってしまうので入れない。

(他の炊き込みご飯も、イギリス料理ではないが、食べる時に・食べる人が好きな薬味を乗せれば良いという、あくまでも人や相手を尊重したスタイルを私は採用、ぶっきらぼうと言われようと・・素材は工程を加える程(素材)本来の味は失われ、ヌーベルキュイジーヌとかからもかけ離れ、「真実」から離れていき、人類は自分達が一体何を食べているか?解からなくなり、「考えないように」なっていってしまう、食べる人や未来の人々にはそうなって欲しくない!!)。

炊けたら、1度稚鮎を取り出し

ご飯をかき混ぜ・・・

(本当は「おこげ」はそんなに好きじゃないんだ、メイラード反応で僅かに色付いているって事はお釜の中でその部分だけが味が強いって事だから、実際に食べてみてもアタック感が強い部分なの・・・レアケースな部位だから貴重な扱いをされるが、私はこの「おこげ」の部分は味のアタック感が強い部分であると考えても差し障りが無いとも思われる、まあ、こだわる部分では無いので、出されれば黙って食べるけれど・・・)

美味しい、尋常じゃない美味しさだ!!

腸が美味しい魚は、肝醤油ではないが、肝に油脂分が含まれており、その「油脂分」がコクや旨味になっているので、肝が好きな人は実はその油脂分の所を感じ取り、美味しいと判断をしている。

レバーとかが嫌いな人はその油脂分よりもニオイ&ビジュアル部分で拒否っていると、内臓物の好き嫌いを色々な人に聞いてきてなんとなくそう理解が出来た気がした。

(絶対ではない、私みたいにレバー類が好きでも不思議と肝醤油はあまり好きではないケースもあるワケで・・・詳しくは上記オレンジ色のリンクをクリック)

※ご飯をよそったら稚鮎を乗せるのだが、様々な稚鮎の炊き込みご飯のレシピを観ると、成魚の鮎ご飯では骨を抜いて身を混ぜ込むのだが、稚鮎の場合は多くの人が乗せていた。

炊飯器の中に混ぜ込まない!!

身を混ぜ込まない理由は、混ぜ込むと結構小骨があたるのね・・・

(↓試しに茶碗の中で崩して少し混ぜてみたら、成魚の骨を抜いた鮎と違って結構骨=恐らく背骨かアバラ骨=があたる)

なるほど、だから多くはどの写真も、混ぜ込まないで上に乗っけているだけだったのか・・・

それが殆ど書かれていない!!

上に乗っけてシシャモとかイワシのメザシみたいに齧りながら食べると凄まじく美味しい!!

(不思議とその方が骨が当たる感触が少ないんだ、より気を付けて食べるからだろうか?、まあ普通の成魚でも「背ごし」なんてのもあるぐらいだからな・・・技術や鮮度が無いと出来ないが・・・)

甘露煮とも合う事、合う事・・・

出汁や旨味の部分が、同じ稚鮎同士だからかもしれない・・・スゲー、マッチング・・・

『稚鮎のコンフィ』

残りの4匹はコンフィ①にしようかなと、以前作ったツナやコンフィ②・アヒージョのハーブオイルにニンニクと赤唐辛子を入れ、そこに残りの稚鮎を入れたら、超弱火で30分煮ていく。

(プツプツっと泡が出るぐらい弱火、油が少ないと温度が上昇して発火したりただの「素揚げ」になってしまうので、途中火を切ってでも「油で煮る」という行為を『念頭に』置いて調理をしていく)

30分経ったらコンロから外し、蓋をして余熱で更に30分放置。

(これで更に弱火で煮る事と同じになる)

完成

油が固まらず漉せるうちに濾してしまおう。

鍋とか(濾すザル等)油が付いたモノは紙でキチンと拭いてから洗わないと水道管にダメージを残して後々面倒になる!!

これ常識!!

本来カボスとかスダチとか強烈な酸味の柑橘類が良いようだが、無いので塩とモルトビネガーで食べたら、ああ、なんとなく酸味と合うオツマミという意味が解かった!!

早稲の酸味が強い蜜柑があったのでかけて食べたら

う~ん、やはりカボスやスダチとは違うな、塩があればまあ肴になる感じだが、塩無しだとお互いを打ち消すのか、ボヤけてしまう。

※なるほど・・・(↓下記のパスタを作った後にこの早稲蜜柑と合わせて解かった事だが)稚鮎は繊細だからか(風味の)「打ち消し」というのが気を付けなければならないキーワードなのかもしれない・・・

『上記のコンフィをパスタに』

①アーリオ・オーリオで

ペペロンチーノ風に崩しながら

稚鮎のペペロンチーノ風のパスタに

(トマトソースと合わせる人もいるが最初はアーリオ・オーリオの方が素材や料理本来の味を知る為には良いのかなーって)

※あと、素材や料理本来の味をより把握する為に、最初だからハーブ類は入れたり乗せたりはしなかった。

で、途中からドライハーブ類をかけたり、EXオリーブオイルをかけたりしたが、

ハーブ類は折角の稚鮎の青み・青臭さを打ち消し、ハーブの青い良さも稚鮎が消す感じでお互いが良い部分を打ち消し合っているようで、EXオリーブオイルだけの方がより、素材やパスタの小麦の風味が活きるような気がした。

(まあ、これが商品だったら、ハーブ類とか入れないとお金を取れないのだろうけれど・・・)

当然普通に美味しい事は美味しいのだが、コンフィの過程も含め、これだけニンニクとか様々な香りで鮎の青臭さを消してしまっているので、

別にこれだと鮎でなくてもイワシでもなんでも(青魚なら)いいんじゃね?って・・・

最後の薄っすら鮎の風味がするぐらいで・・・そんなに特別感は無かった!!

(いや、美味しいんだよ、美味しいんだけれど、フツー。手をかけたワリにはフツーの美味しさ・・・)

※あと、骨が結構当たる・・・稚鮎だから骨を取ったら食べる所が殆ど無くなりそう出しなぁ・・・

麺類だし、少し気を付けて食べないと。

(いや、美味しいんだよ、でも・・・)

②トマトソースで。

トマトソースを作っておいて

今度は中の背骨とかアバラ骨とか太い骨を取ってみようかな・・・あまり食べる所が無くなるけれど・・・

アーリオオーリオにトマトソースを加え煮て

(なにせ量が少ないので出汁の為にアタマも放り込んで、パスタを入れる前に取り出す)

案の定、ハーブとEXオリーブオイルは後がけにし、基本の味を確認。

ウマい、美味いが(やはり)別に鮎でなくてもって感じ・・・

上記のアーリオオーリオより稚鮎の風味は、味の「更に」遥か遠~くの方で小っさく鳴っている?かもしれないって感じ。

敢えて今回は郷土色を出しつつ、そんじょそこらで出てくるような万人向けの味にしてみた。

(「自分の味」・「商品としての味」・「本場の味=伊は行った事がないが=」等etc・・・、同じ物でも何種類かのパターンを作れないと、外に出た時、自分が使い物にならなくて人に迷惑をかけるような気がする・・・)

いのなかのおかず、いや、「かわず」になって『麻痺』をしてしまうことが怖くて仕方がない・・・

それが異業種から来た俺を迎え入れてくれた同期達へのせめてもの、食材、いや、『贖罪』と「はなむけ」・「たむけ」、かな・・・

炊き込みご飯と甘露煮は尋常ではなく美味しかったが、それでも(コンフィやパスタも含めると)全体的に(腕の無さもあるが)ネットで観た程でもなかったが、

それでも、甘露煮とか炊き込みとかの全体的な工程をより勉強を出来、より深遠なる深みに僅かでも触れられた気もした。

当たり前のことが当たり前ではなく感じる様になり、普段とは全く違う事が当たり前に出来始めたのではないか?というよーな(肩の力が抜けたよ~な=でも抑える所は抑えられているような)、この感覚!!