メジロザメ科ネムリブカ:メジロザメ科では泳がなくても呼吸でき、日中は洞窟内で休むなど住処を移動することは少ない。だから発見しやすい。夜になると群れで行動し甲殻類やタコを捕食する。IUCNでは準絶滅危惧種に指定されている。寝ているところへストロボを発光させたら、超迷惑な顔をしていたように思われた。

スカシテンジクダイの大量な群れの中にアオスジテンジクダイが混じっていた。この季節になれば、透明なスカシテンジクダイの群れはあきるほどみられる。ただどう撮っても小さいのよね。多分いずれかの魚に食べられてしまうのだろう。

大きいのはナンヨウブダイ。角張った頭が多分造波抵抗が大きくなんとも格好が悪い形だ。よく似た魚にアオブダイがいる。こちらはパトリキシンという毒性をもった魚。こちらはくちばしがとても大きいのが特徴のようだ。何!、沖縄ではこれ刺身にしてんの?、そんなWEBをみた。

ツノダシ科ツノダシ、水族館などでもみられるが飼育は難しいとWEBには書かれてあった。映画「ファイティング・ニモ」のキャラクターの一つ。

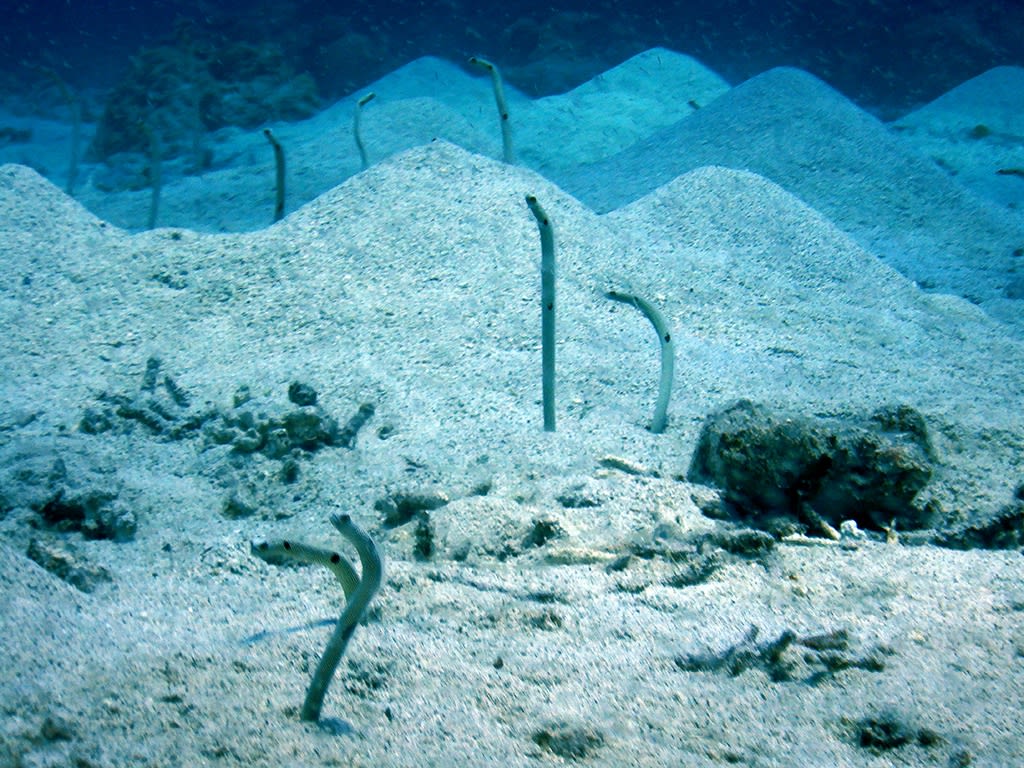

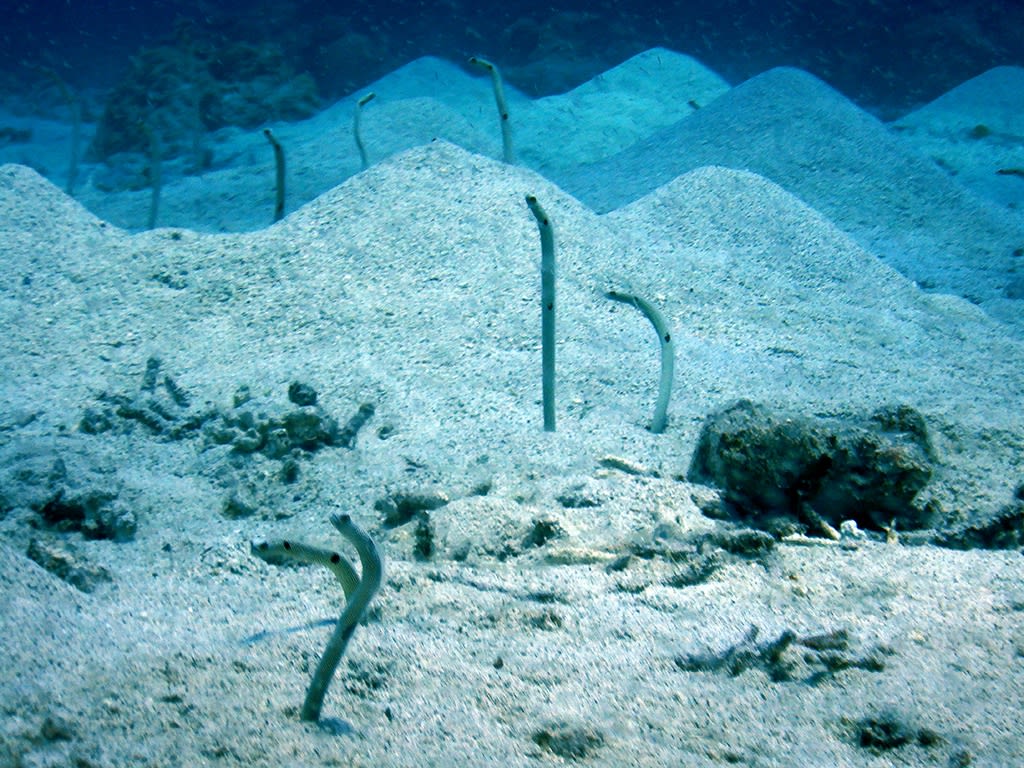

ウナギ目チンアナゴ科チンアナゴ、近寄りすぎると一斉に砂の中に潜ってしまう。だから岩の陰からのぞくように撮影した。ここまで近寄れたのは始めて。

ジョーフィッシュ:これも、ここまで接近できたのは始めて。ライトをかざすと濃い緑色のボディなのだが、明かりで潜ってしまうので、そのまま撮影。こういうときは外付け大型ストロボで一発だよね。

ハタ科スジアラ 沖縄の3大高級魚の一つで刺身や鍋にする美味しいとWEBでは記載されていた。似た魚に色が赤のバラハタがあり有毒魚であって、WEBで赤い魚を釣りあげていた画像をみたが、それって大丈夫ほんまにかいな。

ウミガメ科タイマイ 珊瑚にあるカイメンなどを食べているところだ。アオウミガメと似ているのだが、まあ模様が汚いというのが私的見分け方かな。

今回、NikonW300で撮影した魚たちをまとめてアップ。

岩の下にいたネムリブカとアオスジテンジクダイはストロボ発光、その他は自然光だから、あまり色が綺麗に出ていない。水中でストロボのONとOFFは頻繁に行うが、その切り替えが素手でしか押せない小さなボタンだから、わざわざグローブを外してMENUをひらきアイコンの選択と設定をするという面倒な操作には、いつも泣かされる。そろそろ改良版を出して欲しいけど登場する気配はない。そのことはNikonに要望もだしたし、このブログで何回も書いた。

さて、このブログをスマホで見るとトップ画面の下に広告が入る。通例図版の下にキャプションをいれるというのが世界の執筆編集ルールだし学術論文もそうしている。だからこのgooブログサイトのデザイナーは卒業論文も書いたことがないのか。こちらとしては、そういう厚かましい広告商品は買わないけどね。

そんなことを思い出すと、巷の「最高指導者」という言葉が気になる。WEBで調べると世界の元首や最高責任者のことを指している。日本では内閣総理大臣が最高指導者に該当する。はて、高々学士卒の人間が博士号を持っている私に一体何を指導するんだろうか。こちらは彼らから指導される立場にはないけど、厚かましい話だ。

そんなことを考えていたらNHKクローズアップ現代+「追跡!ネット広告の闇 水増しインフルエンサー」2019年5月22日放映をみていたら、インスタグラムで広告をしようとすると6.5円/人といった価格でフォロワーを買って、いいねをしてもらう。そしてフォロワーが一定数、いいね、をすればインフルエンサーに企業から広告費が支払われる。そんな構造を報告していた。

そのフォロワーは世界規模で点在し本人もアドレスが使われていることを全く知らなかった。それがある写真加工のスマホアプリをインストールしてから勝手にアドレスが流出するという話だ。なんのアプリかとする重要なことは放送していなかった。

そんな流出したフォロワーをかき集めて、いいね、をしたって、なんの広告効果もないのは明らかなのだが、これも厚かましい輩の仕業だ。それより重視されなければいけないのは個人情報が流出していることだ。

このブログでもつい先日(2019年5月2日)個人情報は基本的人権と同じ意味を持つと論じて、EUの一般データ保護規則を紹介したばかりだった。

そんなふうに、最近鮫のようにふてぶてしく厚かましい輩が多のだ。

沖縄県慶良間諸島、恩納村万座 2019年5月12,13,14,日

Nikon CoolpixW300

ISO250,焦点距離18.1mm,露出補正±0,f/4.8,1/30

ISO125,焦点距離10.1mm,露出補正±0,f/4.4,1/160

ISO125,焦点距離21.5mm,露出補正±0,f/4.9,1/100

ISO125,焦点距離7.8mm,露出補正±0,f/4.3,1/60

ISO125,焦点距離21.5mm,露出補正±0,f/4.9,1/800

ISO125,焦点距離21.5mm,露出補正±0,f/4.9,1/100

ISO125,焦点距離12mm,露出補正±0,f/4.5,1/160

ISO125,焦点距離12mm,露出補正±0,f/4.5,1/1250

ISO125,焦点距離10.1mm,露出補正±0,f/4.4,1/100