GWの合間の5月2日に、ジム友と上野へ。

先ずはランチから。

以前も行きましたが、昭和7年に作られた上野駅構内の貴賓室をリノベーションした、JR上野駅のアトレ上野レトロ館にある「ブラッスリーレカン」。

ステンドグラス・大理石のマントルピース・華やかなシャンデリアなどと、とってもオシャレな空間で人気です。

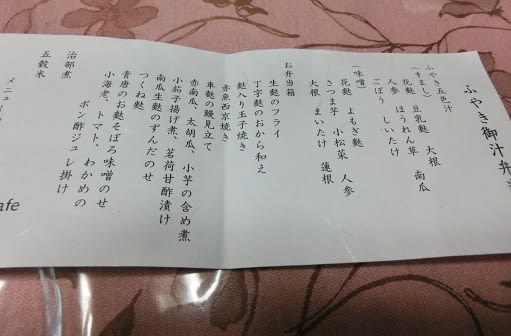

今回もコスパも嬉しいウィークデー限定メニュー「ライスdeフレンチ」で、お魚をチョイス。

新緑の上野公園は、GWだけに賑やか。

お腹を満たして、目指すは東京都美術館!

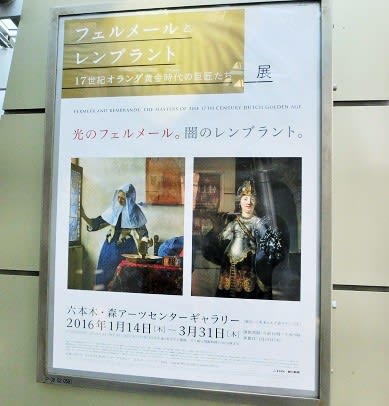

ミュシャ展に続き、またも新聞販売店から頂いた嬉しいチケット、ボイマンス美術館所蔵ブリューゲル「バベルの塔」展

16世紀ネーデルランドの至宝ーボスを超えてー

24年ぶりにバベルの塔が日本へやってきたので、楽しみにしていました。

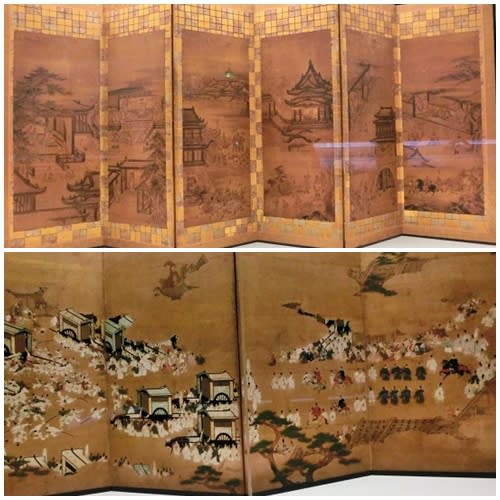

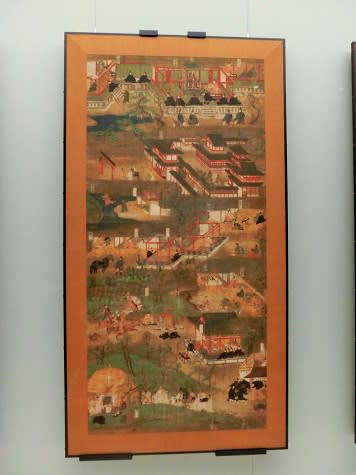

最後の展示室がバベルの塔なので、先ずはネーデルランド(オランダ・ベルギー)のいろいろな作家の作品を。

ネーデルランド絵画は、細かいところまで描きこまれている、小さな作品が多く、宗教画でもイタリアとは違って、宗教画ぽくないのが特徴です。

ヒエロニムス・ボスの「放浪者(行商人)」。

後ろの建物は娼館。放浪者は片足には靴を、片足にはスリッパを、背中には猫の毛皮を。

独創的な画風で、ブリューゲルにも影響を与えたといわれています。

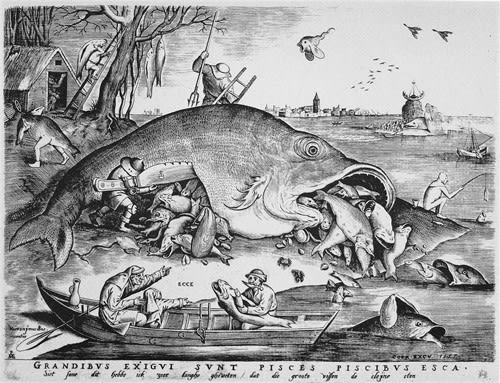

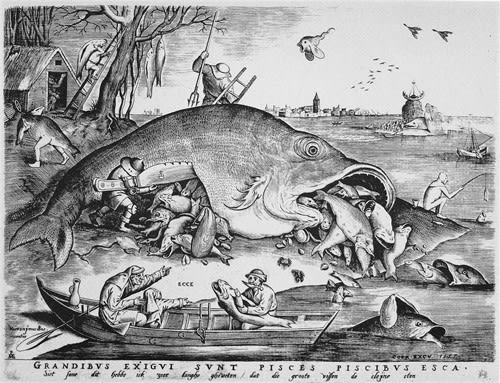

ブリューゲル「大きな魚は小さな魚を食う」。

きも面白い作品です。

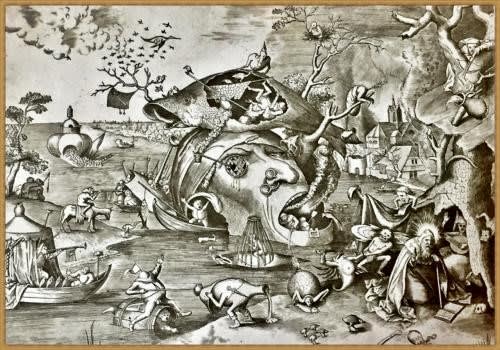

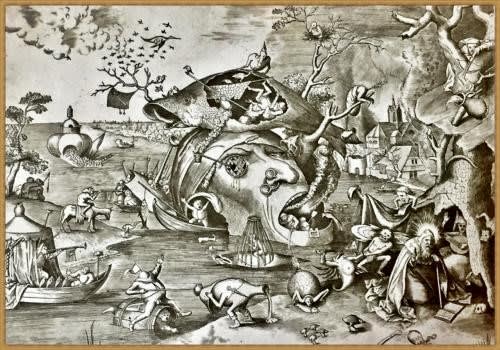

「聖アントニウスの誘惑」怪しい怪物たちがいっぱい!

こんな怪物が出てくる作品がいくつもありました。

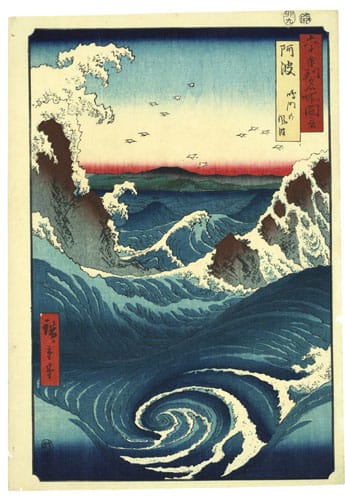

バベルの塔とは、旧約聖書の逸話で、かつては世界中の人々が同じ言語を使っていました。

シンアルという地に住みついた人々は、天まで届く塔を建てて、町を有名にしようと目論みますが

その野心が神の怒りにふれて、言葉を混乱させます。

互いの言葉を理解できなくなった人々は、散り散りになり、塔は完成しませんでした。

人間の高慢と神の戒めの物語です。

天を突く建設中の塔は、工事の模様が細かく詳しく描かれていて、なんと1400人ほどの人々が米粒のように描かれているんです。

しかし、それほど大きな絵ではないので、オペラグラスを持っていけばよかったと反省。

ミュシャのスラヴ叙事詩が大作だったので、今回小さな作品が多く観るの3時間ほどかかりましたが、観ることができてよかったです。

今年も素晴らしい展覧会が続くので楽しみです。

先ずはランチから。

以前も行きましたが、昭和7年に作られた上野駅構内の貴賓室をリノベーションした、JR上野駅のアトレ上野レトロ館にある「ブラッスリーレカン」。

ステンドグラス・大理石のマントルピース・華やかなシャンデリアなどと、とってもオシャレな空間で人気です。

今回もコスパも嬉しいウィークデー限定メニュー「ライスdeフレンチ」で、お魚をチョイス。

新緑の上野公園は、GWだけに賑やか。

お腹を満たして、目指すは東京都美術館!

ミュシャ展に続き、またも新聞販売店から頂いた嬉しいチケット、ボイマンス美術館所蔵ブリューゲル「バベルの塔」展

16世紀ネーデルランドの至宝ーボスを超えてー

24年ぶりにバベルの塔が日本へやってきたので、楽しみにしていました。

最後の展示室がバベルの塔なので、先ずはネーデルランド(オランダ・ベルギー)のいろいろな作家の作品を。

ネーデルランド絵画は、細かいところまで描きこまれている、小さな作品が多く、宗教画でもイタリアとは違って、宗教画ぽくないのが特徴です。

ヒエロニムス・ボスの「放浪者(行商人)」。

後ろの建物は娼館。放浪者は片足には靴を、片足にはスリッパを、背中には猫の毛皮を。

独創的な画風で、ブリューゲルにも影響を与えたといわれています。

ブリューゲル「大きな魚は小さな魚を食う」。

きも面白い作品です。

「聖アントニウスの誘惑」怪しい怪物たちがいっぱい!

こんな怪物が出てくる作品がいくつもありました。

バベルの塔とは、旧約聖書の逸話で、かつては世界中の人々が同じ言語を使っていました。

シンアルという地に住みついた人々は、天まで届く塔を建てて、町を有名にしようと目論みますが

その野心が神の怒りにふれて、言葉を混乱させます。

互いの言葉を理解できなくなった人々は、散り散りになり、塔は完成しませんでした。

人間の高慢と神の戒めの物語です。

天を突く建設中の塔は、工事の模様が細かく詳しく描かれていて、なんと1400人ほどの人々が米粒のように描かれているんです。

しかし、それほど大きな絵ではないので、オペラグラスを持っていけばよかったと反省。

ミュシャのスラヴ叙事詩が大作だったので、今回小さな作品が多く観るの3時間ほどかかりましたが、観ることができてよかったです。

今年も素晴らしい展覧会が続くので楽しみです。