関連記事私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

「 シンポジウムのご案内」と「趣意書」は下の図をクリック 「第3回学習会のご案内」は下の図をクリック

一昨日、1990年代の「日本の温暖化政策」の大筋の流れをまとめました。そして、わかったことは1988年から2000年に至るまで、つまり、 「90年代に、日本は温暖化問題に対してほとんど何も有効な対応策をとってこなかった」ということでした。

昨日は、10年前の1997年前後にマスコミを賑わし、今なおその余韻を引きずっている「乾いたぞうきん論」というおそらく国際社会では通用しないであろう日本独自の論を紹介しました。

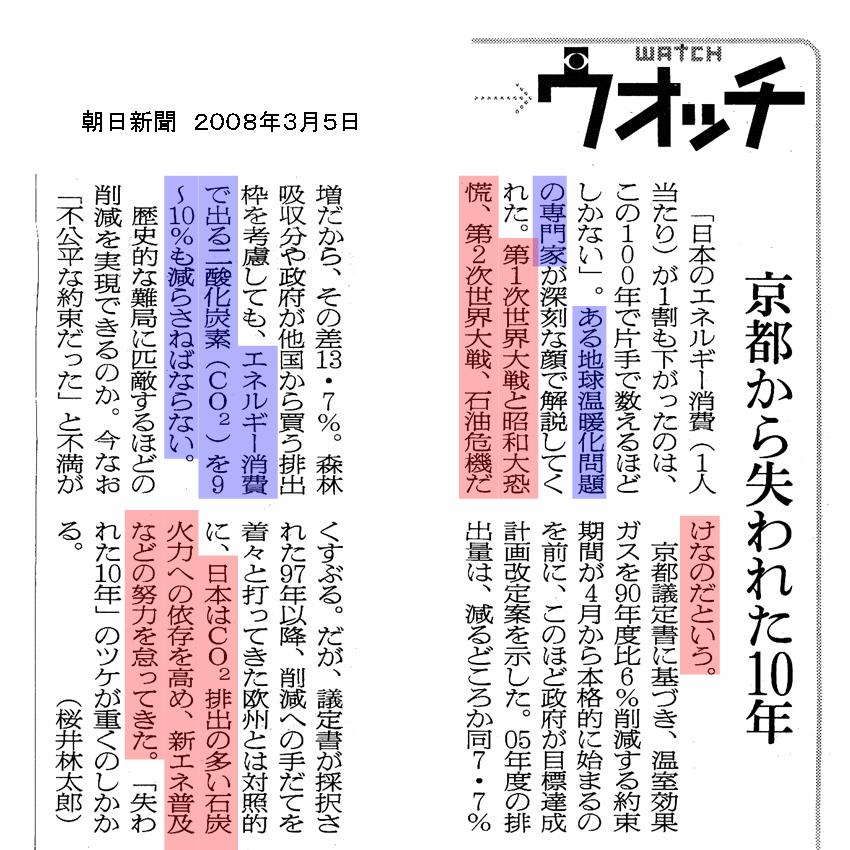

偶然ではありますが、3日前の朝日新聞のコラム「ウオッチ」が、「京都から失われた10年」と題して、日本のエネルギー消費(一人当たり)が1割も下がったのは、この100年で片手で数えるほどしかない、とある地球温暖化問題の専門家の見方を紹介しています。

本来、京都議定書の趣旨は、先ずエネルギー起源のCO2を削減し、それでも目標が達せられ場合に、排出量取引などの補完的措置が設けられているのです。日本の場合は順序が逆です。なぜそのようなおかしなことになってしまうのでしょうか。それは、日本が未だ「経済の持続的拡大」という20世紀の発想をそのまま維持し続けているからだと思います。

関連記事

混迷する日本⑭ 「CO2排出権」取引論の虚実、10年前の議論だが

私も同じようなことを考えていましたので、このブログでも折にふれ「日本はほんとうに省エネ国家なのか」と疑問を呈し、日本のエネルギー消費は基本的には常に上昇傾向にあることを取り上げて来ました。改めて皆さんの確認のために関連データを紹介します。これから7月のサミットに向けて「地球温暖化問題」がマスメディアを賑わすことが容易に想像されるからです。一見もっとらしい怪しげな議論に惑わされないために。

関連記事

経済、エネルギー、環境の関係(07-02-17)

日本はほんとうに省エネ国家なのか? 評価基準の見直しを!(07-03-17)

不十分な日本の「省エネルギー」という概念、正しくは「エネルギー効率の改善」という概念だ!(07-11-26)

省エネルギーの考え方(07-11-27)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

「 シンポジウムのご案内」と「趣意書」は下の図をクリック 「第3回学習会のご案内」は下の図をクリック

一昨日、1990年代の「日本の温暖化政策」の大筋の流れをまとめました。そして、わかったことは1988年から2000年に至るまで、つまり、 「90年代に、日本は温暖化問題に対してほとんど何も有効な対応策をとってこなかった」ということでした。

昨日は、10年前の1997年前後にマスコミを賑わし、今なおその余韻を引きずっている「乾いたぞうきん論」というおそらく国際社会では通用しないであろう日本独自の論を紹介しました。

偶然ではありますが、3日前の朝日新聞のコラム「ウオッチ」が、「京都から失われた10年」と題して、日本のエネルギー消費(一人当たり)が1割も下がったのは、この100年で片手で数えるほどしかない、とある地球温暖化問題の専門家の見方を紹介しています。

本来、京都議定書の趣旨は、先ずエネルギー起源のCO2を削減し、それでも目標が達せられ場合に、排出量取引などの補完的措置が設けられているのです。日本の場合は順序が逆です。なぜそのようなおかしなことになってしまうのでしょうか。それは、日本が未だ「経済の持続的拡大」という20世紀の発想をそのまま維持し続けているからだと思います。

関連記事

混迷する日本⑭ 「CO2排出権」取引論の虚実、10年前の議論だが

私も同じようなことを考えていましたので、このブログでも折にふれ「日本はほんとうに省エネ国家なのか」と疑問を呈し、日本のエネルギー消費は基本的には常に上昇傾向にあることを取り上げて来ました。改めて皆さんの確認のために関連データを紹介します。これから7月のサミットに向けて「地球温暖化問題」がマスメディアを賑わすことが容易に想像されるからです。一見もっとらしい怪しげな議論に惑わされないために。

関連記事

経済、エネルギー、環境の関係(07-02-17)

日本はほんとうに省エネ国家なのか? 評価基準の見直しを!(07-03-17)

不十分な日本の「省エネルギー」という概念、正しくは「エネルギー効率の改善」という概念だ!(07-11-26)

省エネルギーの考え方(07-11-27)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。