お山の家に行く前に、義母を連れて行く今回の最大の目的地。

富士芝桜まつりである。

ネットで富士芝桜まつりをのぞいて見ると、午前九時から開園になっていた。

少し早いが8時過ぎに会場に着くと既に開園していた。

早速、入園料を払い入園した。

ネットで芝桜の開花状況を毎日確認していたので、現地についても驚く事はなかったが、三分咲き程度であったが綺麗であった。

この日は天気も良く、何処からでも雪を頂く富士山を仰ぎ見る事が出来た。

竜神池の先に富士山。

湖面の手前には芝桜である。

小淵沢や富士見や原村で見ている富士山とは一味も二味も違った。

流石に富士に近づいているから、雄大である。

テントの所が富士山うまいものフェスタ会場である。

実に上手いネーミングである。

只の、テント村の食堂である。

近目には隙間だらけの株も沢山あるが、遠くから見るとソコソコに見える。

時間が早いためか準備中の足湯。

お祭り相場の焼きそば値段。

0510000037

富士芝桜まつりである。

ネットで富士芝桜まつりをのぞいて見ると、午前九時から開園になっていた。

少し早いが8時過ぎに会場に着くと既に開園していた。

早速、入園料を払い入園した。

ネットで芝桜の開花状況を毎日確認していたので、現地についても驚く事はなかったが、三分咲き程度であったが綺麗であった。

この日は天気も良く、何処からでも雪を頂く富士山を仰ぎ見る事が出来た。

竜神池の先に富士山。

湖面の手前には芝桜である。

小淵沢や富士見や原村で見ている富士山とは一味も二味も違った。

流石に富士に近づいているから、雄大である。

テントの所が富士山うまいものフェスタ会場である。

実に上手いネーミングである。

只の、テント村の食堂である。

近目には隙間だらけの株も沢山あるが、遠くから見るとソコソコに見える。

時間が早いためか準備中の足湯。

お祭り相場の焼きそば値段。

0510000037

東京への帰り道、七里ヶ岩ラインを走り、韮崎から中央高速に乗ったわ良いが、単調な走行の為眠く成って来た。

眠い時はPA等で15分ぐらい仮眠するとスッキリ眠気も取れるのであるが、今回は家内の提案で一般道へ降りる事になった。

桃の花の咲き乱れる中を走れば眠気もすっ飛ぶ言う事で、中央高速を一宮御坂で下りた。

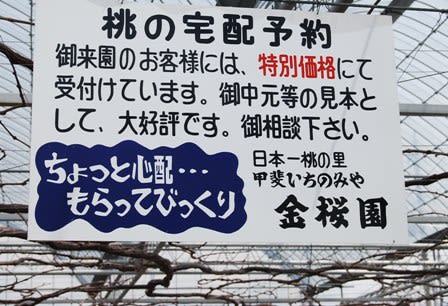

一宮の桃畑の中を桃の花を眺めながら、あてどもなく車を走らせていると、金桜園の看板が目に入った。

それでは、入ってみようと言う事で車を駐車した。

少し離れた所に観光バス用の駐車場もあり、ツアー客が訪れる程人気のある所であった。

葡萄棚の下には、お茶が飲めるスペースが出来ている。

桜の花の下の宴会風に、桃の花の下でも宴会である。

ここ甲斐では桃も桜も同じ時期に咲く。

菜の花の先に桃の花の下での宴会である。

乙なものである。

写真的にはソメイヨシノの桜より桃の方が色が濃いので綺麗に見える。

土手の先に綺麗な花桃の花が咲いている。

遠方の集団は観光バスを降りてきた人たち。

金桜園の方がハンドマイクで説明されていた。

花桃自体は木が大きくないですが、実際に見ると大変に綺麗です。

皆さんが記念撮影していた花桃です。

花桃は桃より更に色が濃くなり艶やかである。

一般の方や俳優さんや有名人が植樹した桃や花桃の木。

徳光さんの名前もあった。

それでは、金桜園さんに咲いていた桜や桃や花桃などの花を愛でて。

売店に山田邦子さんなどの色紙が飾られていた。

美しい花々を見せて戴いたので、お土産を買ってきた。

眠い時はPA等で15分ぐらい仮眠するとスッキリ眠気も取れるのであるが、今回は家内の提案で一般道へ降りる事になった。

桃の花の咲き乱れる中を走れば眠気もすっ飛ぶ言う事で、中央高速を一宮御坂で下りた。

一宮の桃畑の中を桃の花を眺めながら、あてどもなく車を走らせていると、金桜園の看板が目に入った。

それでは、入ってみようと言う事で車を駐車した。

少し離れた所に観光バス用の駐車場もあり、ツアー客が訪れる程人気のある所であった。

葡萄棚の下には、お茶が飲めるスペースが出来ている。

桜の花の下の宴会風に、桃の花の下でも宴会である。

ここ甲斐では桃も桜も同じ時期に咲く。

菜の花の先に桃の花の下での宴会である。

乙なものである。

写真的にはソメイヨシノの桜より桃の方が色が濃いので綺麗に見える。

土手の先に綺麗な花桃の花が咲いている。

遠方の集団は観光バスを降りてきた人たち。

金桜園の方がハンドマイクで説明されていた。

花桃自体は木が大きくないですが、実際に見ると大変に綺麗です。

皆さんが記念撮影していた花桃です。

花桃は桃より更に色が濃くなり艶やかである。

一般の方や俳優さんや有名人が植樹した桃や花桃の木。

徳光さんの名前もあった。

それでは、金桜園さんに咲いていた桜や桃や花桃などの花を愛でて。

売店に山田邦子さんなどの色紙が飾られていた。

美しい花々を見せて戴いたので、お土産を買ってきた。

今回の東京への帰宅は、甲州街道経由で中央高速である。

その目的は、ここ七賢でお酒を買うためである。

蔵元まで行かなくても、真澄も七賢も酒屋さんで購入できるが、蔵元で買うと何故か美味しそうに感じてしまう。

本当は、お酒の味は殆ど分からないのが実際のところである。

お酒自体の味より、一緒に飲んでいる友人など、そのときの場の雰囲気に左右される方が大きい。

楽しい友人と時を過ごす酒ほど美味しいものはない。

美しく刈り込まれた木の手前に梅かな?細々と咲いていた。

新酒が出来ると、造り酒屋の蔵元の軒先に吊るされる杉球。

時代を感じさせる看板。

右から左に向かって読むわけですから。

「大日本優等清酒」「登録商標・・」「七賢・・・」

ディスプレーのお酒が変わっていた。

新酒も出来た事だし。

左手前の陶器シンクは試飲用に絶えず水か流れている。

勿論、試飲なしです。

七賢所縁の小物か、売り物なのか良く見てこなかった。

明治天皇が行幸のさいに立ち寄った、行在所(あんざいしょ)・母屋を見学させて頂くことが出来る。

我が家は未だ一度も見学していないが、時間が許す時お邪魔してみたい。

一夜の御所との事である。

お店の女性の方にどれがお薦めのお酒か尋ねたら、この金賞に輝くお酒を薦められた。

お薦めどおり金賞のお酒を買った。

同じ棚に金賞と銅賞を受賞したお酒が並んでいた。

手提げの紙袋も箱もデザインが一新していた。

七賢直営の臺民の宣伝が所狭しと掲示されていた。

今回は、その臺民に寄ってみた。

笹一酒造で買った「琴の音」三角形の変形小瓶の日本酒も未だ開けていない。

開けると料理に使われそうだ。

その目的は、ここ七賢でお酒を買うためである。

蔵元まで行かなくても、真澄も七賢も酒屋さんで購入できるが、蔵元で買うと何故か美味しそうに感じてしまう。

本当は、お酒の味は殆ど分からないのが実際のところである。

お酒自体の味より、一緒に飲んでいる友人など、そのときの場の雰囲気に左右される方が大きい。

楽しい友人と時を過ごす酒ほど美味しいものはない。

美しく刈り込まれた木の手前に梅かな?細々と咲いていた。

新酒が出来ると、造り酒屋の蔵元の軒先に吊るされる杉球。

時代を感じさせる看板。

右から左に向かって読むわけですから。

「大日本優等清酒」「登録商標・・」「七賢・・・」

ディスプレーのお酒が変わっていた。

新酒も出来た事だし。

左手前の陶器シンクは試飲用に絶えず水か流れている。

勿論、試飲なしです。

七賢所縁の小物か、売り物なのか良く見てこなかった。

明治天皇が行幸のさいに立ち寄った、行在所(あんざいしょ)・母屋を見学させて頂くことが出来る。

我が家は未だ一度も見学していないが、時間が許す時お邪魔してみたい。

一夜の御所との事である。

お店の女性の方にどれがお薦めのお酒か尋ねたら、この金賞に輝くお酒を薦められた。

お薦めどおり金賞のお酒を買った。

同じ棚に金賞と銅賞を受賞したお酒が並んでいた。

手提げの紙袋も箱もデザインが一新していた。

七賢直営の臺民の宣伝が所狭しと掲示されていた。

今回は、その臺民に寄ってみた。

笹一酒造で買った「琴の音」三角形の変形小瓶の日本酒も未だ開けていない。

開けると料理に使われそうだ。

塩山の甘草屋敷で吊るし雛など見学してから、ワイナリーの密集地域を通るのであるからして、今回は歴史ある甲斐ワイナリーさんに寄ってみた。

時間が許せば、工場見学などしてくれるが今回は東京を発ったのが遅い事もあり、食事しなければならないので、買い物だけである。

甲斐ワイナリーさんにはレストランの古壺があるが、予約していなかった。

歴史を感じさせる佇まいである。

漆喰が歴史と共に風格を醸しだしている。

店内に鎮座する大黒柱。

これ位の存在感ある大黒柱でありたい。

土間と言うのか玄関と言うのか、樽を加工してディスプレーされていた。

囲炉裏と言うのか大きな火鉢と言うべきなのか。

我が家の山の家が出来た時、火鉢と言うか囲炉裏も検討したが、未だに買っていない。

先日、フルーツ公園でぶどうの絞り機を拝見したので直ぐに分かった。

見る前であれば通りすぎる所であった。

感じからして実際に使われて居た物のようだ。

蔵を感じさせる重厚な造りのレストラン・古壺。

いつか食事してみたい。

今回も甲州の白である。

時間が許せば、工場見学などしてくれるが今回は東京を発ったのが遅い事もあり、食事しなければならないので、買い物だけである。

甲斐ワイナリーさんにはレストランの古壺があるが、予約していなかった。

歴史を感じさせる佇まいである。

漆喰が歴史と共に風格を醸しだしている。

店内に鎮座する大黒柱。

これ位の存在感ある大黒柱でありたい。

土間と言うのか玄関と言うのか、樽を加工してディスプレーされていた。

囲炉裏と言うのか大きな火鉢と言うべきなのか。

我が家の山の家が出来た時、火鉢と言うか囲炉裏も検討したが、未だに買っていない。

先日、フルーツ公園でぶどうの絞り機を拝見したので直ぐに分かった。

見る前であれば通りすぎる所であった。

感じからして実際に使われて居た物のようだ。

蔵を感じさせる重厚な造りのレストラン・古壺。

いつか食事してみたい。

今回も甲州の白である。

甘草屋敷で吊るし雛等を見学した後此処ワイングラス館に寄ってみた。

自分的には素敵な所なのに今まで知らなかったり、観光シーズン前の為かすいていた。

中には喫茶ブースもあるようだ。

春になれば芝生も青々して素敵な空間を造りだしてくれそうだ。

夏にはこの葡萄棚に葡萄の葉が生い茂っていた。

ワイン蔵を思い起こさせる建物である。

本日のお薦めが載っていた。

きのこ&ベーコンのピッザ。

我が家のシクラメンも今年は良くもって咲いている。

グラス類は割れてしまう儚さと、透き通る透明感が人を魅了するのであろうか?

ぶどうとぶどうの房の照明など。

勿論ワインも売れていた。

ステンドグラス越しに入る優しい光。

この時期限定なのかさくらワインが売られていた。

二階のフロアーに上がってガラス製品など拝見。

江戸切子なのか薩摩切子なのがジックリ見てこなかったが、高そうな一品。

これで飲めば、美味しそうであること。

さり気無くテーブルなどに置かれているグラス類。

シックですね。

ワインラベルも綺麗に展示されると実の絵になっています。

また、ディスプレー方法も良いですね。

シャンデリアが吊るされていて、二階の吹き抜けの所のものが目線に高さになる。

自分的には素敵な所なのに今まで知らなかったり、観光シーズン前の為かすいていた。

中には喫茶ブースもあるようだ。

春になれば芝生も青々して素敵な空間を造りだしてくれそうだ。

夏にはこの葡萄棚に葡萄の葉が生い茂っていた。

ワイン蔵を思い起こさせる建物である。

本日のお薦めが載っていた。

きのこ&ベーコンのピッザ。

我が家のシクラメンも今年は良くもって咲いている。

グラス類は割れてしまう儚さと、透き通る透明感が人を魅了するのであろうか?

ぶどうとぶどうの房の照明など。

勿論ワインも売れていた。

ステンドグラス越しに入る優しい光。

この時期限定なのかさくらワインが売られていた。

二階のフロアーに上がってガラス製品など拝見。

江戸切子なのか薩摩切子なのがジックリ見てこなかったが、高そうな一品。

これで飲めば、美味しそうであること。

さり気無くテーブルなどに置かれているグラス類。

シックですね。

ワインラベルも綺麗に展示されると実の絵になっています。

また、ディスプレー方法も良いですね。

シャンデリアが吊るされていて、二階の吹き抜けの所のものが目線に高さになる。

今日はひな祭りと言う事で、桃の節句に因み。0303121228

前回3月3日の桃の節句の時は書きかけであった物を24日に追記してアップ。

第6回 甲州市えんざん桃源郷 「ひな祭りと桃の花まつり」 と言う甲州市教育委員会作成のリーフレットを、

お山の家に忘れてきてしまい、記事を書くことができなかった。

普段で有れば、資料など参照せずに自分の感じるまま、思うままに記事を書くのであるが、

このリーフレットは大変良く出来ているので今回のお山に行った時もって来た。

この「甘草屋敷」をメイン会場としてお雛様や吊るし雛が期間中無休で展示されている。

期間は2月9日~4月20日(日)迄である。

これから桃の花を見物して甘草屋敷・放光寺・恵林寺の信玄公宝物館などに寄るのも良い観光コースかもしれない。

解説では、甲州市教育委員会のリーフレットを使用させて頂いた。

〔 重要文化財旧高野家住宅、高野家は、江戸時代に薬用植物である甘草(かんぞう)の栽培をして幕府に納めていた家で、古くから「甘草屋敷」と呼ばれてきました。〕

竹垣に囲まれた薬草の甘草を栽培していた甘草園から主屋(おもや)。

皇太子殿下とまさこ様のお写真が受付の壁にか飾られていた。

運が悪く旅行会の団体さんの後に付いて入る形になってしまった。

団体さん達は時間が限られているから大変である。

掛け軸のようなお雛様や武者人形など。

リーフレットに拠ると、ひな飾りについて解説がなされていて、享保雛・古今雛や御所人形、五楽人などが説明がなされていた。

ここに写っている雛飾りは、御殿付きと言うことを会場の説明の方に教えて頂いた。

この御殿付きはつい最近まで作られていたそうであるが、作る人の不足で今では殆ど無くなってしまったそうである。

この御殿付が飾られているのは、ここ山梨、静岡と群馬だそうだ。

総て、リーフレットからの抜粋。

〔 ひなの吊るし飾り。

ひなの吊るし飾りは江戸時代からあったといわれて、地域により呼び名(吊るしびな・つるし・下げもん・傘福)、型(輪飾り・傘かざり)等は異なりますが、飾る心は共通のようです。生まれてきた女の子の無病息災・良縁を願い、生涯不自由のないようにと家族はもとより、親類・縁者が祈りを込めえて手作りしたもので、飾り物は、日常生活の品々が多くつくられました。〕

小さな女の子がお雛様の前に座っていました。

桃の節句を祝う、親や祖父母などの願いの篭った気持ちが少しだけ理解できました。

左側に座っている大きな人形が御所人形です。

〔宮廷や公卿の間で可愛がられて居たところからこの名があります。艶のある真っ白な肌、大きな頭にポチャとした肉づき、小さな・・・・・〕

飾りの一番下の段に鎮座している人形が五楽人。

〔五楽人

・・・・・、手、指先のふるまいから琴・笛・鼓・鞀・笙の楽器を持っていたものでしょう。〕

3月1日にお邪魔したから混んでいて当たり前であるが、団体客が去ると少し静かになりました。

ボランティアの説明の方もいて、大変参考になりました。

甘草屋敷の前は塩山駅の真前である。

その駅に信玄公の彫像が鎮座していた。

前回3月3日の桃の節句の時は書きかけであった物を24日に追記してアップ。

第6回 甲州市えんざん桃源郷 「ひな祭りと桃の花まつり」 と言う甲州市教育委員会作成のリーフレットを、

お山の家に忘れてきてしまい、記事を書くことができなかった。

普段で有れば、資料など参照せずに自分の感じるまま、思うままに記事を書くのであるが、

このリーフレットは大変良く出来ているので今回のお山に行った時もって来た。

この「甘草屋敷」をメイン会場としてお雛様や吊るし雛が期間中無休で展示されている。

期間は2月9日~4月20日(日)迄である。

これから桃の花を見物して甘草屋敷・放光寺・恵林寺の信玄公宝物館などに寄るのも良い観光コースかもしれない。

解説では、甲州市教育委員会のリーフレットを使用させて頂いた。

〔 重要文化財旧高野家住宅、高野家は、江戸時代に薬用植物である甘草(かんぞう)の栽培をして幕府に納めていた家で、古くから「甘草屋敷」と呼ばれてきました。〕

竹垣に囲まれた薬草の甘草を栽培していた甘草園から主屋(おもや)。

皇太子殿下とまさこ様のお写真が受付の壁にか飾られていた。

運が悪く旅行会の団体さんの後に付いて入る形になってしまった。

団体さん達は時間が限られているから大変である。

掛け軸のようなお雛様や武者人形など。

リーフレットに拠ると、ひな飾りについて解説がなされていて、享保雛・古今雛や御所人形、五楽人などが説明がなされていた。

ここに写っている雛飾りは、御殿付きと言うことを会場の説明の方に教えて頂いた。

この御殿付きはつい最近まで作られていたそうであるが、作る人の不足で今では殆ど無くなってしまったそうである。

この御殿付が飾られているのは、ここ山梨、静岡と群馬だそうだ。

総て、リーフレットからの抜粋。

〔 ひなの吊るし飾り。

ひなの吊るし飾りは江戸時代からあったといわれて、地域により呼び名(吊るしびな・つるし・下げもん・傘福)、型(輪飾り・傘かざり)等は異なりますが、飾る心は共通のようです。生まれてきた女の子の無病息災・良縁を願い、生涯不自由のないようにと家族はもとより、親類・縁者が祈りを込めえて手作りしたもので、飾り物は、日常生活の品々が多くつくられました。〕

小さな女の子がお雛様の前に座っていました。

桃の節句を祝う、親や祖父母などの願いの篭った気持ちが少しだけ理解できました。

左側に座っている大きな人形が御所人形です。

〔宮廷や公卿の間で可愛がられて居たところからこの名があります。艶のある真っ白な肌、大きな頭にポチャとした肉づき、小さな・・・・・〕

飾りの一番下の段に鎮座している人形が五楽人。

〔五楽人

・・・・・、手、指先のふるまいから琴・笛・鼓・鞀・笙の楽器を持っていたものでしょう。〕

3月1日にお邪魔したから混んでいて当たり前であるが、団体客が去ると少し静かになりました。

ボランティアの説明の方もいて、大変参考になりました。

甘草屋敷の前は塩山駅の真前である。

その駅に信玄公の彫像が鎮座していた。

笛吹川フルーツ公園のこの建物を見たとき、北京オリンピックのメインスタジアムの鳥の巣を思い出してしまった。

他の二つの温室等の建物と調和させる為にこの様な設計になったのだろうが、斬新でナカナカ良い景観をなしていた。

ホテルからは一番近い所にある。

鳥の巣の骨組み脇に見える富士山。

ひらけた屋上などの空間とは、一味も二味も違った異空間である。

パイプのマスの一つ一つがキャンバスである。

富士屋ホテルが見える。

枠の中には富士山も。

接近して富士山を。

トロピカル温室が隣に見える。

此処の景色を楽しむ為には、3階のレストランを通過してくるか、ホテル側のところから外部通路を通ってこなければならない。

気の弱い人がレストランを通り抜けて来るのは来難いかも知れない。

くだもの館のガラスの屋根を清掃していた。

怖そーーー。

他の二つの温室等の建物と調和させる為にこの様な設計になったのだろうが、斬新でナカナカ良い景観をなしていた。

ホテルからは一番近い所にある。

鳥の巣の骨組み脇に見える富士山。

ひらけた屋上などの空間とは、一味も二味も違った異空間である。

パイプのマスの一つ一つがキャンバスである。

富士屋ホテルが見える。

枠の中には富士山も。

接近して富士山を。

トロピカル温室が隣に見える。

此処の景色を楽しむ為には、3階のレストランを通過してくるか、ホテル側のところから外部通路を通ってこなければならない。

気の弱い人がレストランを通り抜けて来るのは来難いかも知れない。

くだもの館のガラスの屋根を清掃していた。

怖そーーー。

山梨県笛吹川フルーツ公園のこの建物・くだもの館から有料施設の入口になっていた。

くだもの広場では女性演歌歌手の方がコンサートを開始するようであった。

コンクリートの階段部分に座ってステージを見るのである。

係りの人が段ボール箱の切れっぱしを配っていた。

座布団代わりのようだ。

舞台と言うより、段々になっている階段の方が高いから見下ろす感じである。

我が家が建物に入ったところから、有料施設に行くのにはその階段を下りないとならない。

開始前なのでステージになる所まで降りて脇を通ってチケット売り場のある入口に向かったが、何か後ろめたい感じになってしまう。

芝生が緑一面に茂ればさぞ美しいかも。

ユニークな建物。

温室をイメージしている。

中の展示。

みかんの大航海を示した地球儀。

フルーツの里としての山梨フルーツ・ランドスケープ。

トケイソウは何の実と言うことで覘くと答えが出てくる仕掛けである。

葡萄酒を造る為の葡萄絞り機。

フルーツ公園自体が斜面に造られているので、エレベーターに乗って隣のトロピカル温室に向かった。

くだもの館の展示を撮影して良いか入口の係員に尋ねてみたら、OKが出たので撮影したものである。

くだもの広場では女性演歌歌手の方がコンサートを開始するようであった。

コンクリートの階段部分に座ってステージを見るのである。

係りの人が段ボール箱の切れっぱしを配っていた。

座布団代わりのようだ。

舞台と言うより、段々になっている階段の方が高いから見下ろす感じである。

我が家が建物に入ったところから、有料施設に行くのにはその階段を下りないとならない。

開始前なのでステージになる所まで降りて脇を通ってチケット売り場のある入口に向かったが、何か後ろめたい感じになってしまう。

芝生が緑一面に茂ればさぞ美しいかも。

ユニークな建物。

温室をイメージしている。

中の展示。

みかんの大航海を示した地球儀。

フルーツの里としての山梨フルーツ・ランドスケープ。

トケイソウは何の実と言うことで覘くと答えが出てくる仕掛けである。

葡萄酒を造る為の葡萄絞り機。

フルーツ公園自体が斜面に造られているので、エレベーターに乗って隣のトロピカル温室に向かった。

くだもの館の展示を撮影して良いか入口の係員に尋ねてみたら、OKが出たので撮影したものである。

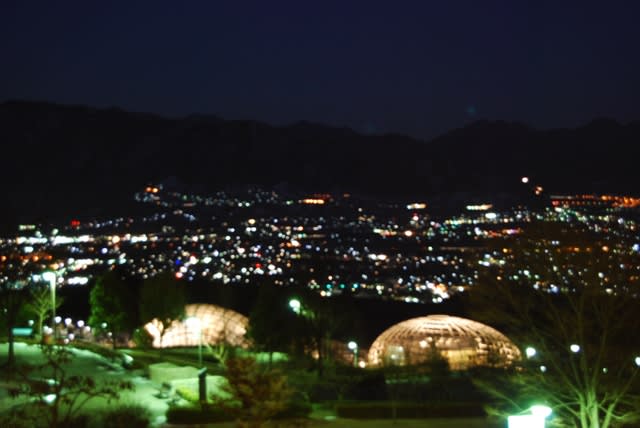

笛吹川フルーツ公園からの夜景が日本三大夜景に選ばれたようだ。

その美しい夜景を見たくて今回行ってみた。

春になれば春霞で夜景が見え難くなることもあるので、寒い真冬に行ってみた。

ホテルの食事も二時間ほどずらして、寒風吹きさらす中三脚にカメラを付けて写真撮影に赴いた。

ホテルに着いたときは玄関前の噴水に水は無かったが、夜はライトアップされて噴水から水が出ていた。

ホテルの玄関に背を向けて、教会側を。

ガラスの迫り出して来ている所が今回夕食を摂ったレストラン、ラ・コリーナ。

玄関前まで車で来て良いのかハッキリしない車寄せ。

噴水の右手に見えるのがレストランである。

南仏風の瓦から落ちた雪。

その先には、甲府盆地の外れの夜景が輝いている。

入口に「ご自由にお入りください」と、案内がでていた結婚式用教会。

日没からそれ程時間がたっていないので、夜景の先に富士山のシルエットも見てとれた。

絵になる温室などの灯かりが、ピンボケでした。

中央高速を走ってくると、こちら側即ち甲府盆地へ降りてくると夜景は大変綺麗である。

中央高速からここ笛吹川フルーツ公園のライトアップが見てとれる。

富士屋ホテルを正面に見て、実際にも綺麗に見えるが写真の方が少し綺麗かも。

寒いので、撮影と夜景見物も早々に切り上げて帰って来た。

予定では、これから夕食までの間に赤松の湯に行く積りだあったが、寒さで中止である。

原村ほどではないのに何故か原村以上に寒く感じた。

寒くても実に綺麗な夜景であった。

行った甲斐があった。

赤松の湯とほったらかし温泉はそのうちに行くと言う事で自分自身を納得させて。

その美しい夜景を見たくて今回行ってみた。

春になれば春霞で夜景が見え難くなることもあるので、寒い真冬に行ってみた。

ホテルの食事も二時間ほどずらして、寒風吹きさらす中三脚にカメラを付けて写真撮影に赴いた。

ホテルに着いたときは玄関前の噴水に水は無かったが、夜はライトアップされて噴水から水が出ていた。

ホテルの玄関に背を向けて、教会側を。

ガラスの迫り出して来ている所が今回夕食を摂ったレストラン、ラ・コリーナ。

玄関前まで車で来て良いのかハッキリしない車寄せ。

噴水の右手に見えるのがレストランである。

南仏風の瓦から落ちた雪。

その先には、甲府盆地の外れの夜景が輝いている。

入口に「ご自由にお入りください」と、案内がでていた結婚式用教会。

日没からそれ程時間がたっていないので、夜景の先に富士山のシルエットも見てとれた。

絵になる温室などの灯かりが、ピンボケでした。

中央高速を走ってくると、こちら側即ち甲府盆地へ降りてくると夜景は大変綺麗である。

中央高速からここ笛吹川フルーツ公園のライトアップが見てとれる。

富士屋ホテルを正面に見て、実際にも綺麗に見えるが写真の方が少し綺麗かも。

寒いので、撮影と夜景見物も早々に切り上げて帰って来た。

予定では、これから夕食までの間に赤松の湯に行く積りだあったが、寒さで中止である。

原村ほどではないのに何故か原村以上に寒く感じた。

寒くても実に綺麗な夜景であった。

行った甲斐があった。

赤松の湯とほったらかし温泉はそのうちに行くと言う事で自分自身を納得させて。

中央高速に乗らずに一般道を笹子峠越えして大月側に下ってきた。

万力公園、フルーツ公園からの帰り道である。

東京方面に帰るのに一番近いインターは勝沼かも知れないが、今回は一般道を通り笹一酒造へ。

平和を祈念して、世界一の大きな太鼓が鎮座していた。

以前は無かったと思うが、前の事なので。

真澄でもワインが売られていたがここでもワインが売られていた。

にごりわいん、どんなワインか気にはなったが今回はパス。

造り酒屋の蔵元の売店と言うよりドライブインの売店と言った雰囲気である。

前は少し違かったような気がする。

良く出来た有名な人形である。

琴の音。

七賢で買った物と同じである。

こちらの方が少し色が濃い。

売られていたお年賀用の枯露柿。

大きさで言えば、五個ぐらいで我が家の一つ分ぐらいである。

これで、この値段が相場であるからして、我が家のは大変安く出来た訳である。

お店の外で巣箱(横板が無い)が売られていた。

巣箱と言うより鳥への餌台の方が向いていそうだ。

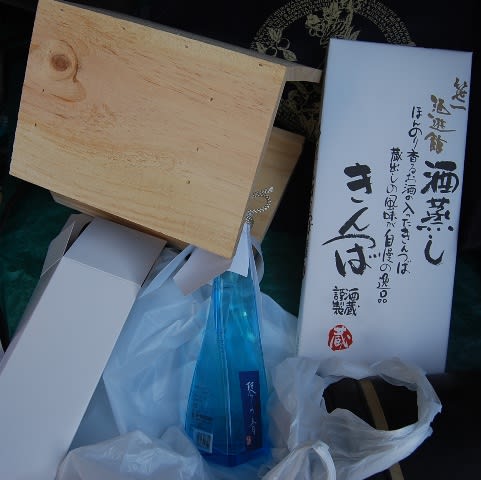

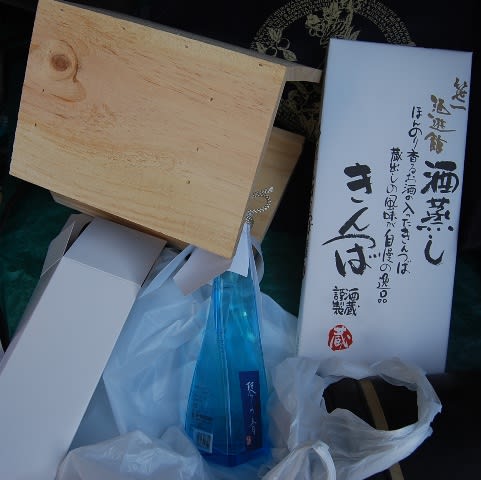

今回、買ったものである。

巣箱、琴の音、酒蒸しきんつば、の三点である。

酒蒸しの名前の通り酒の香りぷんぷんのきんつばである。

万力公園、フルーツ公園からの帰り道である。

東京方面に帰るのに一番近いインターは勝沼かも知れないが、今回は一般道を通り笹一酒造へ。

平和を祈念して、世界一の大きな太鼓が鎮座していた。

以前は無かったと思うが、前の事なので。

真澄でもワインが売られていたがここでもワインが売られていた。

にごりわいん、どんなワインか気にはなったが今回はパス。

造り酒屋の蔵元の売店と言うよりドライブインの売店と言った雰囲気である。

前は少し違かったような気がする。

良く出来た有名な人形である。

琴の音。

七賢で買った物と同じである。

こちらの方が少し色が濃い。

売られていたお年賀用の枯露柿。

大きさで言えば、五個ぐらいで我が家の一つ分ぐらいである。

これで、この値段が相場であるからして、我が家のは大変安く出来た訳である。

お店の外で巣箱(横板が無い)が売られていた。

巣箱と言うより鳥への餌台の方が向いていそうだ。

今回、買ったものである。

巣箱、琴の音、酒蒸しきんつば、の三点である。

酒蒸しの名前の通り酒の香りぷんぷんのきんつばである。

以前に脇を通った時は通過したので、今回寄ってみた。

寄ったと言ってもこの看板の右側五分の一程度だけであるが。

万力公園とは変わった名前である。

公園の由来など記載されているので知りたい方は一読願いたい。

笛吹川の堤。

我が家の赤松とは違い手入れがなされている。

シンメトリーになっている洋風公園に付き物の噴水です。

公園内を散歩していてこの滝の音に惹きつけられて来てしまった。

公園の噴水から水は出ていますが、寒かったです。

根津嘉一郎講翁の巨大な銅像。

銅像の解説版を読むと業績も偉大であるようだ。

根津美術館は以前から知ってはいたが、この根津嘉一郎が作ったようだ。

足元の先にはフルーツ公園の温室と富士屋ホテルの建物が見える。

インド孔雀が羽を広げてくれた。

白鳥とマガモが泳いでいる。

絵に描いたような白鳥である。

11

金網も檻でもない所にいるフラミンゴが何ゆえに飛んで行かないのかと思い近付くと理由が分かった。

すぐ上にテグスなのか釣り糸なのか細いナイロンの糸が張られていた。

こんな飼い方して問題ないのか心配してしまった。

本来アフリカの特殊な沼や湖にいる鳥なのに。

寄ったと言ってもこの看板の右側五分の一程度だけであるが。

万力公園とは変わった名前である。

公園の由来など記載されているので知りたい方は一読願いたい。

笛吹川の堤。

我が家の赤松とは違い手入れがなされている。

シンメトリーになっている洋風公園に付き物の噴水です。

公園内を散歩していてこの滝の音に惹きつけられて来てしまった。

公園の噴水から水は出ていますが、寒かったです。

根津嘉一郎講翁の巨大な銅像。

銅像の解説版を読むと業績も偉大であるようだ。

根津美術館は以前から知ってはいたが、この根津嘉一郎が作ったようだ。

足元の先にはフルーツ公園の温室と富士屋ホテルの建物が見える。

インド孔雀が羽を広げてくれた。

白鳥とマガモが泳いでいる。

絵に描いたような白鳥である。

11

金網も檻でもない所にいるフラミンゴが何ゆえに飛んで行かないのかと思い近付くと理由が分かった。

すぐ上にテグスなのか釣り糸なのか細いナイロンの糸が張られていた。

こんな飼い方して問題ないのか心配してしまった。

本来アフリカの特殊な沼や湖にいる鳥なのに。

八ヶ岳高原ラインに架かる橋は東沢大橋、通称「赤い橋」。

今回の橋は、清里高原ラインに架かる八ヶ岳高原大橋、通称「黄色い橋」である。

四五年前は道路&この橋も有料であったが、償却したとも思えないが今は無料である。

正確に言うと、八ヶ岳高原大橋ではありません。

橋を渡りきった先にある駐車場からです。

八ヶ岳方面を。

右手に見える道が清里方面に通じる道。

正しく黄色い橋です。

八ヶ岳高原大橋の向こうには甲斐駒ケ岳や北岳が顔を出している。

川俣渓谷を越えて八ヶ岳の峰々が。

八ヶ岳西麓から見る八ヶ岳と一味ちがう南麓からの八ヶ岳。

北岳をアップして。

橋の上からならば富士山も見えるはずです。

今現在のものではありません。

過去のストックから。

今回の橋は、清里高原ラインに架かる八ヶ岳高原大橋、通称「黄色い橋」である。

四五年前は道路&この橋も有料であったが、償却したとも思えないが今は無料である。

正確に言うと、八ヶ岳高原大橋ではありません。

橋を渡りきった先にある駐車場からです。

八ヶ岳方面を。

右手に見える道が清里方面に通じる道。

正しく黄色い橋です。

八ヶ岳高原大橋の向こうには甲斐駒ケ岳や北岳が顔を出している。

川俣渓谷を越えて八ヶ岳の峰々が。

八ヶ岳西麓から見る八ヶ岳と一味ちがう南麓からの八ヶ岳。

北岳をアップして。

橋の上からならば富士山も見えるはずです。

今現在のものではありません。

過去のストックから。