観劇した3月30日は関西各地で桜が満開となり、しかも晴天との予報で、道路の混雑が心配でしたが、いつもより早めに出発したおかげで途中渋滞があったものの、なんとか10時10分過ぎには駐車場に着けました。

やはり「花の道」の桜も見事でした。根元のユキヤナギも満開で豪華な花見ができました。

観劇の日は団体客が少なかったようで客席の埋まり方が遅く心配しましたが、開演前には1階はほぼ満席になっていました。

まあ前置きはこのくらいで本題です。

ご存じのとおり芝居の原作者はアレクサンドル=デュマ・ペール。「巌窟王」といった方がわかりやすいかも。

脚本・演出は石田昌也先生です。

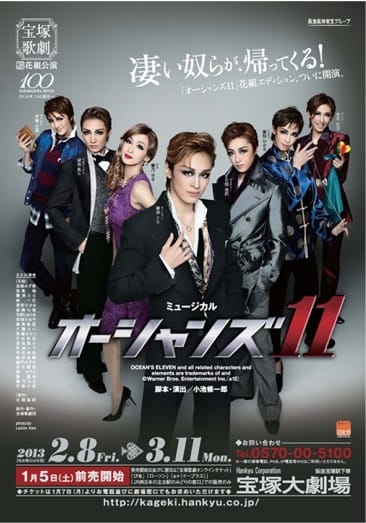

前にも書きましたが、以前の「ジャンヌダルク」があまりにも痛かったので、この先生にはいい印象がなく、おまけにご覧のとおりのむさくるしい(笑)ポスターなので、今回も期待薄な観劇でした。(←最近このパターンが多いです)

しかし固定観念はいけませんね。観終わったら、まあなんとも面白かったです!

原作がしっかりしているので当然とはいえ、波乱万丈の長編を要領よく短時間にまとめ上げていて、ストーリー展開もテンポがよく感心しました。ショーとの幕間で「これはもう一度観たいね~」というのが二人の一致した感想でした。

というのも、出発時にバタバタしてオペラを忘れてしまい(殴)、せっかくの美麗トップコンビなのに遥か18列から遠望するしかなかったのです。もう少し前の席だったら良かったのですが。

とにかく「モンテ・クリスト伯」は面白かったの一言です。

久しぶりに有為転変・波乱万丈の物語展開で、グイグイと引き込まれる快感を味わえました。

ストーリーは違っても、昔スタンダールの「パルムの僧院」とか「赤と黒」を読んだ時のような物語の面白さが味わえました。

最後は原作と違ってハッピーエンドなのも良かったです。

終わりに近づいてこれはエデ姫と結ばれる結末になるのかと思っていたら、そこはサービス精神旺盛な石田先生で(そのサービスの方向がこれまではどうも合わなかったのですが)、原作と違う結末にしてくれていました。

せっかく世間が春爛漫なのに、芝居が悲劇的結末では帰り道も暗くなりますからね。(笑)

このあたり、ドンカルロスでも感じた高揚感が味わえてよかったです。

で、帰宅後大劇場に電話してチケットを確保しました。幸か不幸か今回よりいい席(上手よりとはいえ14列ですよ!)でした。

2回観るのもドンカルロス以来のことです。(笑)

石田先生、前作の「復活」から文芸大作路線になったようですが、いい選択ですね。今後もこの線でお願いしたいです。

芝居は何しろ長い話なので、狂言回しとして現代アメリカのハイスクールの演劇志望の学生たちと先生が登場し、話の筋を解説しています。

初めこれを見て、現代と過去をテキトーにごちゃまぜにした悪ふざけ(いえ、四谷怪談のことではないですよ)にならないかと不吉な予感がしたのですが(笑)、それは取越し苦労でした。舞台進行は節度のある切り分けが出来ていて安心しました。私の猜疑心も相当なものです。(笑)

登場人物にもときどき解説的な台詞をしゃべらせていましたが、それも充分許容範囲内。台詞といえばおやじギャグや今風の言葉をあちこちにちりばめて笑いを誘っていましたが、それもご愛嬌です。

舞台は冒頭の凱旋に続く結婚式の場面から暗転、主人公が牢獄送りとなり、焼き印を押される場面に。

その後カットバックしながら、投獄に至る背景を展開していく手法が気が利いていて効果的でした。ちなみに焼き印の小道具、なかなかリアルで熱そうでした。(笑)

今回はアッと驚く早変わりも多く面白いですね。

さて主人公の凰稀かなめですが、歌がまた良くなっていましたね~。

キャパで伸び代があると思いましたが、本当に成長していてうれしかったです。

タカラヅカでトップ就任した後に、歌が目に見えてよくなっていくのをリアルタイムで目撃できるというのはなかなか無いことですが、「銀河‥」より確実によくなっていると思いました。

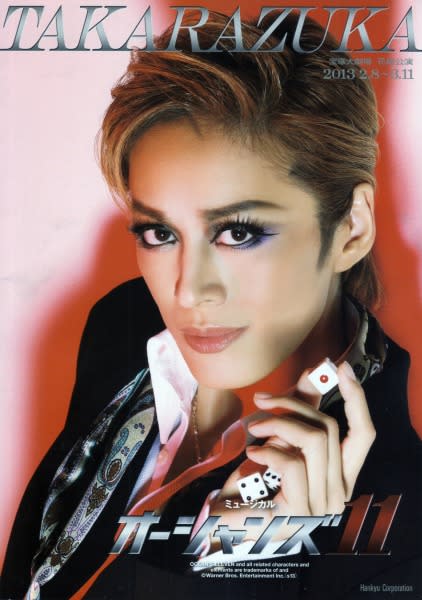

心配したひげ面・襤褸衣装のむさくるしい場面も最少でした。当日買ったプログラムを見ると石田先生もその点に気を使ったとのことです。

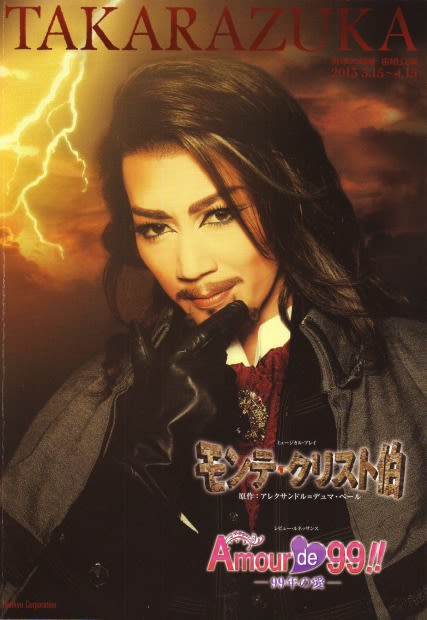

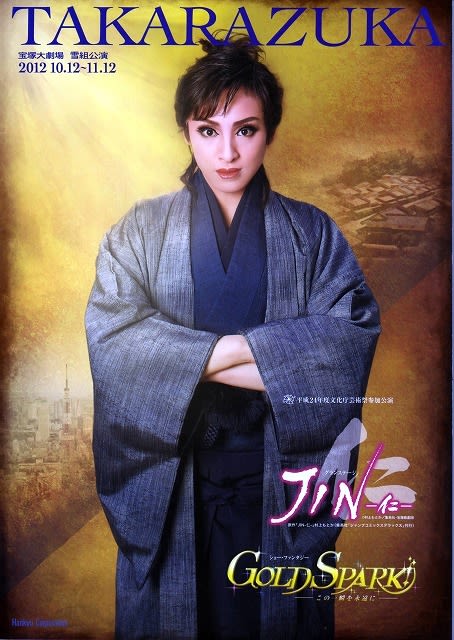

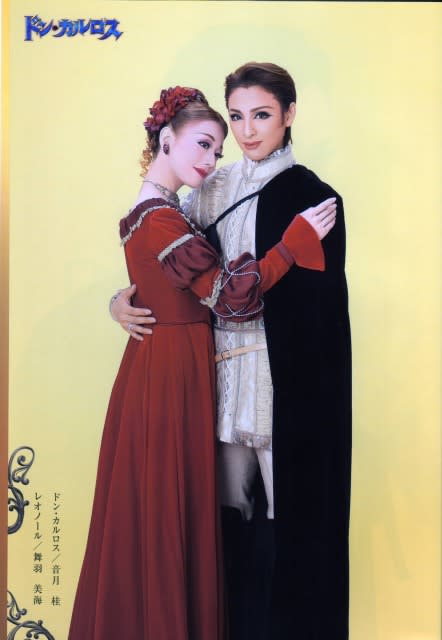

当日買ったプログラムの表紙です↓

復讐に燃えるエドモンも、甘く優しい声と容貌の凰稀かなめがやると、「ニッコリ笑って人を斬る」ような底の知れない怖さがありますね。みるからに強面なタイプより、こういう一見優しく見える方がホントは怖いと思います。

ただ、脱獄後もそれほど変貌していないので、なぜ周囲に気づかれないのがちょっと不自然でした。烙印を見られて正体がバレる展開かと思ったりしましたが、それはなし。

メルセデスの実咲凜音は、更に歌に磨きがかかっていましたが、印象的だったのは演技のほう。

娘役の時の声や表情が、後年の女役に変わったら話し声も低く表情も老けていて感心しました。

演技のダイナミックレンジが広いです。自然な感じで役になりきっているのも大したものです。ここでもオペラを忘れたことが悔やまれました。

彼女、ショーでも歌ウマぶりを発揮、凰稀かなめの歌もよくなっているのでデュエットはけっこう見ごたえがありました。気品がある容貌なので100周年にふさわしい娘役だと思います。エリザベートも似合いそうです。

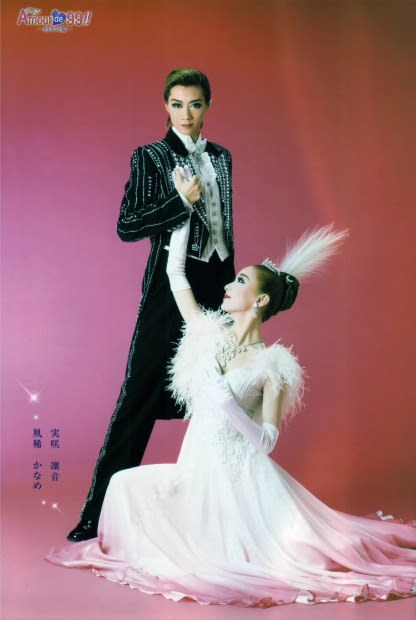

当日買ったプログラムより↓

悪役は朝夏まなとに悠未ひろ、蓮水ゆうやです。

中でも悠未ひろが怖そうで、こんな男を相手にするエドモンは大変です。

朝夏まなとのフェルナン、エドモンを陥れてまで手に入れたメルセデスですが、結婚後は全く執着せず放蕩の限り。

あんまりな仕打ちです。

これでは、エドモンを嵌めたのはただ貴族としてのメンツを潰された一時の怒りだけだったのかと思いますね。

朝夏まなとのヒゲは初めてですが、なにせ裸眼で見ただけなので、もう一度じっくり拝見することにします。(笑)

演技と歌はますますよくなっていて完成度が高く感心しましたが、これで二番手就任というところでしょうか?

安定感と存在感ではなんといっても悠未ひろでした。

前半はひたすら怒っています。うかつに近づいたら手ひどい目に合いそうなほどです。この人の存在感で、エドモンの復讐劇のリアリティが増している感じです。歌も朝夏まなととは違うスケール感があって大したものです。

検事ヴィルフォールの蓮水ゆうやは、私としてはキャパのイメージが残っているので悪人とは思いたくなくて、エドモンを無罪釈放することを期待していたら結局投獄してしまい、ちょっとガックリ。(笑)

自己保身に汲々とする官僚丸出しの検事が、自分に火の粉がかかってきそうになって、迷いながらもエドモンを罪に落とす破目になったのですが、できたら思いとどまってほしかったところです。(それでは話が成り立ちませんが)

その数少ない味方で儲け役なのが、ベルツッチィオ役の緒月遠麻。

ちなみに私はこの人の顔を見ると、どの役でもなぜか意味もなく親しみを感じてしまいます。(笑)

今回はエドモンに助けられてからエドモンに一方的に心酔し、以後なぜか真人間になって(笑)復讐の鬼となったエドモンをいつも諌めていますが、あまり聞き入れられませんね。気の毒ですが、エドモンの復讐心に対しては説得力が不足です。(笑)

もうちょっとやりがいのある役にしてほしかったなと思います。

あと演技ではモレル社長とファリア司祭の寿つかさの好演ぶりが目立ちました。以前の印象ではあまり演技力の記憶がなかったのですが、今回はよかったですね。見直しました。エドモンもいい人に巡り合えたものです。

ショーのほうは過去の宝塚のショーやレビュー作家へのオマージュという感じでした。それぞれの作家の名場面を5つの愛として取り上げていましたが、当然繋がりとか一体感が薄いのでショーとしては?な印象ですね。

ただチョンパは効果的で、私たちもビックリ。客席も「おぉっ」という感じで受けていました。ただ、リアルタイムでその作品を見たことがない私にとっては名作といわれてもあまり感動も感慨もなかったですが、凰稀かなめのパイナップルの場面だけは驚愕の美脚披露でした。あまりにゴージャスで、そのあとのロケットの生徒たちがショボクて気の毒なくらい(笑)インパクトのある足長でした。

ヨメさんは子供の時に「華麗なる千拍子」でグラマーな寿美花代バージョンを観ていたとのことですが、こちらのほうが細くてきれいとの感想でした。

私としてはシャンゴとグラナダの場面が気に入りました。とくに後者はキャパのフィナーレみたいで見ごたえがありました。

歌といえば朝夏まなとがまず印象に残り、悠未ひろも抜群の安定感の歌でした。

そして専科の美穂圭子。ショーだけの出演ですが、やはり歌唱力は圧倒的ですごいですね。

カゲソロでの娘役の歌も聞きごたえがあり、エトワールも見事で、この組は歌の層が厚いですね。

というわけで、今回の観劇は十分に満足できました。物語展開の面白さとしては最近にない出来栄えで、石田先生らしくなく下ネタも少なく上品に仕上がっていました。この線で行ってほしいものです。

次の4月5日の観劇では、絶対オペラを忘れず、じっくり出演者の表情を追ってみたいと思います。

この公演、文句なしにおすすめです。![]()

スカイステージでの放送と前後して、NHKの日曜美術館でもロバート・キャパの展覧会の特集が放送されていました。

ご覧になった方も多いと思いますが、この番組の冒頭、宙組の「ロバート・キャパ 魂の記録」が紹介されていたのはちよっとビックリでした。

それもけっこう時間が割かれていて、作・演出の原田諒センセーまで登場して、舞台作品にまとめ上げるまでの話が紹介されていたのは驚きでした。

この先生、まだ若いですね。ちょっと汐風幸を連想してしまう初々しい容貌ですが(笑)、よくロバート・キャパとその時代を調べて劇にまとめられていました。

劇化するにあたって、アメリカでキャパの愛用していたライカと同型品を買い求めたりと、研究熱心です。

「ニジンスキー」や「南太平洋」も手掛け、「華やかなりし日々」とキャパで第20回読売演劇大賞で優秀演出家賞を受賞するなど、タカラヅカの次代を担う最有望株のひとりですね。

NHKの番組を見た後、WOWOWで2度目に放映された分を録画してじっくり見ることにしました。

今回はその感想など。

主な配役と出演者です。

アンドレ・フリードマン(ロバート・キャパ) 凰稀かなめ

シモン・グットマン 汝鳥伶

ユリア・フリードマン 光あけみ

ジャンヌ 美風舞良

パブロ・ピカソ 風莉じん

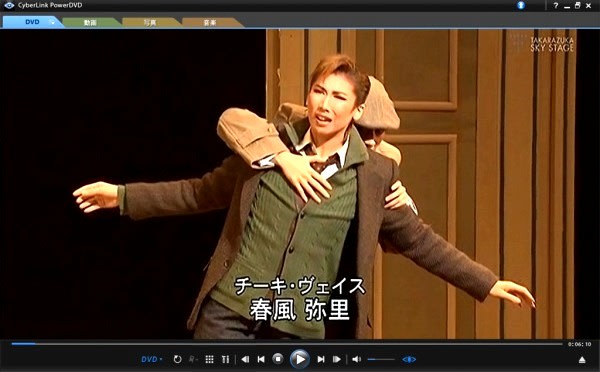

チーキ・ヴェイス 春風弥里

アンリ・カルティエ=ブレッソン 蓮水ゆうや

マリー=テレーズ・ワルテル 愛花ちさき

セシル・ビートン/フェデリコ・ボレル・ガルシア 鳳樹いち

フランス軍副官 天風いぶき

カフェの女給 綾瀬あきな

質屋の女房 百千糸

フーク・ブロック 松風輝

デヴィッド・シーモア(シム) 星吹彩翔

オルガ・コクローヴァ 愛白もあ

ヴァンサン・モンフォール 蒼羽りく

質屋の主人/ピーター・アダムス 風馬翔

ルカ 花咲あいり

ルカの母 桜音れい

ベルリンの警官 星月梨旺

コーネル・フリードマン 桜木みなと

フランス軍兵士 実羚淳

カフェのギャルソン 朝央れん

パリの女 涼華まや

ゲルダ・ポホライル(ゲルダ・タロー) 伶美うらら

パリの女 瀬戸花まり

エンマ 花乃まりあ

オープニングは1954年インドシナの戦場。ロバート・キャパことアンドレ・フリードマン(凰稀かなめ)が愛用のライカを持って登場。

この場面が最後の場面につながるのですが、ちょっと細かいことを言うとフランス兵の持つ銃がM16ライフルなのはありえないです。小道具さん、時代考証をよろしく。(笑)

このシーンでキャパ(アンドレ・フリードマン)は「(映像が)ぶれたってかまわないさ それが真実なら」「この世から戦火が途絶えるその瞬間を俺はとらえて見せる」とつぶやいたあと、地雷を踏んで死んでいきます。爆死する様子は、無名に近かった彼を一躍有名にした「崩れ落ちる兵士」の映像とダブります。

その場面の後、アンドレの死後彼のライカを手にシモン・グットマン(汝鳥伶)が舞台に現れ、「(アンドレは)このカメラをまだ使っていたのか。懐かしい。このカメラとの出会いがお前の人生を運命づけたのだ。アンドレ、いや今やそんな名前は誰も知っちゃいない。ロバート・キャパ、私はお前が悔いのない人生を送ったと信じている。」と語って、物語は始まります。

舞台は1933年のベルリン。

質屋と揉めていたアンドレ・フリードマン(凰稀かなめ)は、たまたま通りかかったチーキ・ヴェイス(春風弥里)に警察沙汰になりそうなところを救われます。

もめた原因は、アンドレが質に入れたライカを質屋が流したことですが、そのカメラは写真通信社の社長シモンが代わりに受け出していました。

このシモンが貫録十分で、どう見ても男にしか見えません。実に味があります。こんな人物が応援してくれたら安心です。(笑)

商売道具を質に入れたアンドレに、シモンはいいます。

「カメラマンにとって一番大事なのはシャッターチャンスだ。そのカメラを手放すとは自らその瞬間を放棄するということだ」と諭します。しかし「お前の撮った写真には真実を写す強烈な光が宿っている。」と褒めます。

この時期、ヒットラーがドイツの首相に就任。

シモンはユダヤ人であるアンドレに、ユダヤ人への迫害が始まるからパリへ行けとすすめます。その勧めに従ってアンドレはチーキとともに新天地パリに向かいます。

しかしまあ、凰稀かなめの足の長いこと。

そして憂いのあるマスク、甘い声がいいですね。大人の男の魅力という点では、今のタカラヅカのトップの中では群を抜く容姿だと思います。

ただ歌は決していいとは言えませんが(笑)、その後の『銀河‥』観劇で感じたほど悪くなかったですね。

それと、まだまだ歌唱力は伸び代があると思いますね。精進すればグッとよくなる可能性大です。オーシャンズの例もありますし。(笑)

舞台に戻ると、パリへ向かう列車の表現がいいです。新しい世界へ向かうワクワク感が舞台にあふれていて、よくこちらに伝わってきます。

セットはシンプルですが洒落ています。

同行することになった春風弥里のチーキはいい相棒です。なにより歌が聞かせます。

パリでは、シモンの紹介でチーキとともにフーク(松風輝)の通信社で働くことになります。

しかしこのフークが食わせ者で、関心は金儲けだけ。社会性のある写真を撮りたいアンドレに、ゴシップ写真や奇をてらったスタントマンまがいの写真ばかり撮るよう指示します。

アンドレは生活のためと、そんな写真を撮る不本意な日々を送りますが、次第に仲間もできていきます。

この仲間がいい感じです。

アンリ・カルティエ=ブレッソン(蓮水ゆうや)↓と

デヴィッド・シーモア(星吹彩翔)

この二人のキャラクターの対比が面白いですね。

一方ゲルダ・ポホライル(ゲルダ・タロー・伶美うらら)は雑誌ボーグの記者ですが、ファシズムの勃興とそれを容認している世情に強い危機感を持っています。

伶美うららもなかなかの美人で、知的で落ち着いたいい雰囲気を持っていますが、彼女も歌はまだまだ課題が多いですね。その点ではうまく二人のバランスはとれていますが。(笑)

ある日アンドレの写真を雑誌で見たゲルダが会いに来ます。そして二人は、次第に意気投合していきます。そしてゲルダは通信社をやめて独立することを勧めます。このふたりの出会いの過程で、欧州で勢いを増しつつあるファシズムの脅威が明らかにされていきます。

この時代設定は現代に通じるものがありますね。ほんの一握りの繁栄の陰で、圧倒的に多数の人々が生活苦にあえぎ、その不満を利用して「独裁者」が救世主を装いながら登場し、喝采を浴びる。この作品に込めた作者の意図がよくわかります。正しい時代感覚だと思います。

やがてパリでも、権利と自由を求める民衆の運動が巻き起こります。アンドレも一緒に運動に参加しながら、その様子をカメラに収めます。

しかし彼の撮った写真が、過去に名声を博した別人の写真とされて雑誌に掲載される事件が起きます。

それがフークの差し金とわかって、ゲルダは架空の経歴を持つ写真家の作品として発表することを提案、アンドレも同意します。そして二人で考えた名前が「ロバート・キャパ」でした。

その後次第にアンドレの写真は、ゲルダの解説記事とマネージャーとしての能力のおかげで、ロバート・キャパとして売れ始めます。

そんなある日、アンドレはピカソ(風莉じん)と会い、共和国政府とフランコの反政府勢力の衝突の危機を知ります。なかなか面白いピカソですね。

写真を次々発表して有名になりつつあったある日、母ユリア・フリードマン(光あけみ)と弟コーネル(桜木みなと)が会いに来て、母にロバート・キャパがアンドレであることを見抜かれます。

それを契機にアンドレはキャパが自分であることを公表する決心をします。母ユリアの演技もリアルです。

ここで第二幕。

スペイン内乱が勃発。ドイツとイタリアがフランコに加担し共和国政府は劣勢に立たされます。しかし英・仏は静観したまま。アンドレたちは「この戦いはファシズム対反ファシズムの戦いだ」としてパリを離れ、スペインに赴き、国際義勇軍のメンバーに加わります。当時世界各地から駆けつけた青年たちの熱気がよく伝わってきました。

ここで舞台はマドリッドに代わり、闘牛士とフラメンコダンサーのダンス場面に。この場面、完成度高いです。

アンドレは仲間たちと写真家のグループ「マグナム」を結成し、結束を固めます。

マドリッドの市街戦の中で民兵のフェデリコ・ボレル・ガルシア(鳳樹いち)と出会って、苦戦する共和国政府の状況を聞かされます。このあたり、「ネバーセイ‥」とダブりますね。ファシズムと戦うためピレネーを越えた若者たちの純粋な気持ちがよく伝わってくるいい場面です。同時にフェデリコの家族の状況がわかってきて、彼の悲劇的な死を際立たせます。

妻のエンマ(花乃まりあ)が健気です。似合いの夫婦ですね。

そして劣勢の人民軍と行動を共にするアンドレは、フェデリコからカメラマンとして生きろと諭されますが、直後にフェデリコはアンドレの目前で自由団を浴びて戦死。その決定的な場面を捉えた写真は「崩れ落ちる兵士」として世界に流れます。

実写も映されます。

このシーン、凰稀かなめの涙ながらの表情が印象的です。

彼の写真は衝撃を与えますが、パリでは名声の一方でねつ造との中傷も流されます。

そしてナチス空軍のゲルニカでの無差別爆撃。

ピカソは傑作「ゲルニカ」でその悲劇を世界に伝えます。彼の信条は「世の中の悲しみと喜びに敏感であること」でした。

そんな中、ベルリンのシモンから電話があり、日中戦争の取材のため中国・重慶にアンドレを派遣するよう米のライフ誌から依頼があったと告げます。戦火のスペインから離れがたいロバートに、ゲルダは中国行を勧めます。

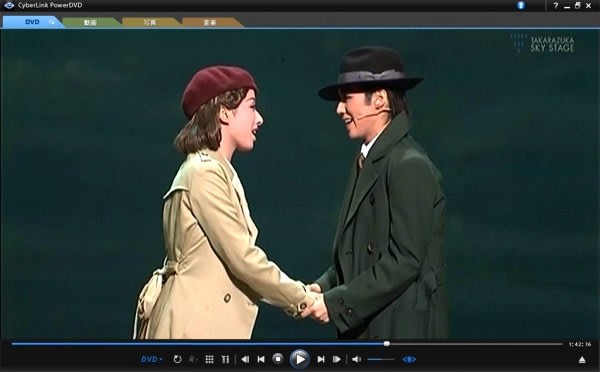

見送りに来たゲルダと最後の別れ

ベルリンに戻ったアンドレは抗日運動の報道を依頼されます。そしてブダペストから来た母との和解のあと、悲報がもたらされます。ゲルダが共和国軍の戦車の下敷きになる事故で死亡したのです。

彼女の死を知らせるアンリの悲痛な表情

それを聞くアンドレ

ここでも涙が胸に迫ります

ラストは冒頭の場面に戻ります。

フィナーレは短いですがよくまとまっています。

渋い衣装のマタドールの群舞が魅せます

デュエットもよく似合っていてきれいでした

実際の公演はチケットが全くなくて見られず残念でしたが、今回の放送でじっくり観られたのがせめてもの慰めになりました。いい舞台でしたね。ナマで見られた方が羨ましいです。

原田先生、本当に期待の星です。

この公演の後凰稀かなめはトップ就任となったわけですが、観終わって改めて全く至当な人事と思いましたね。

考えてみたら宝塚はスペイン戦争をよく取り上げていますね。

この作品の前でも「誰がために鐘は鳴る」と「ネバーセイグッバイ」がありました。

先にも言いましたが、今の時代にこれらの作品を観ることは大きな意味がありますね。社会の一部への巨大な富と権力の集中と、他方での無権利な状態での過酷な労働の横行と、その結果としての広範な貧困と窮乏化の進行。

その矛盾をついて出てきた独裁的な「ヒーロー」への危険な期待感。

スペイン戦争の悲劇的な歴史は、死んだ遠い過去のことではなく、新たな衣装をまとって今もなお立ち現われてきているということを考えさせられました。

今月30日は『モンテ・クリスト伯』の観劇です。脚本・演出がアレなセンセーなので(笑)、期待と不安が入り混じる観劇ですが、また感想など書いてみようと思います。只々いい出来であることを祈るばかりです。(笑)

しかしポスター、よくまあこんな格好させるものですね。これだけで観劇意欲が失せてしまいます。↓

![]()

トップコンビ、まあ変われば変わるものですねぇ。(笑)

もともとこの公演は、私たち夫婦にとってはファントム・ショック(笑)が続いていて、いくらオーシャンズでもパスしようと決めていました。

でもヨメさんのリハビリのため「宝塚は原則どの公演も一度は観る(さすがに「仮面の男」はパス!)」としてきた手前(笑)、星のような出来は望むべくもなくても、小池センセーなら観られるようにしているだろう程度の気持ちでチケットをゲット、3月9日11時公演の観劇となりました。

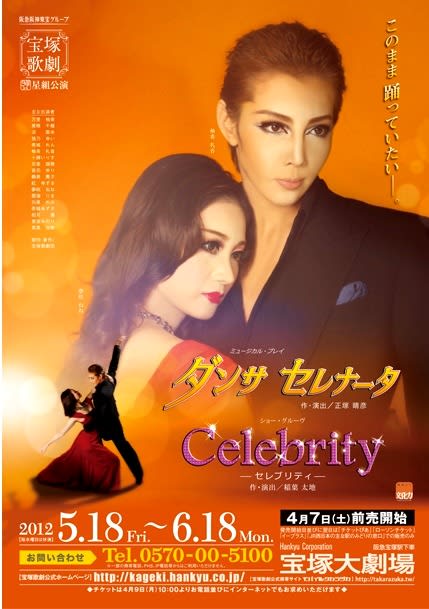

参考までに星バージョンのポスターです↓

幸いこの日も道は空いていて往復とも一部の渋滞以外は順調に走行、10時には大劇場に到着しました。トイレをすませ、お菓子売り場で「フィナンシェ」と「天下もち」(初めてです!)を買ったり昼食用の弁当などをゲットしてから、劇場入り口に並びました。

劇場ロビーはさすがにベルバラのような活気はないものの、チケット売り場前には当日券を求める長蛇の列。1階席はほぼ満席でした。私たちの席は9列20番台センター寄りの通路側という最近まれな良席での観劇でした。

↓これは初演と同じですね

さて、舞台が始まってすぐ気づいたのがトップコンビのびっくりの変わりよう!

まず蘭寿とむ。歌がうまくなっていますね!! これまでとは別人といえるほど声が出ているし、尻すぼみにならず最後まで伸びています。

人間、やればできるものですね。最近コンサートをやったりしていますが、そんな特訓の成果でしょうか。

↓スカステニュース千秋楽のデジカメ撮影映像です

↓ついパンフレットも買ってしまいました ^_^;

これまで私は、「歌や演技力はいくら頑張っても変わらない・変われない」と思っていたのですが、間違っていましたね。

さすがに絶品とまではいえませんが、これまでみたいに話の進行が中断されずに(笑)、舞台に入り込んだままでいられる歌になっていました。ヨメさんも幕間の第一声で「えらいうまくなったねー」と感心しきり。

役作りも、礼音の「ジョージ・クルーニー風」ダニーと違って、蘭寿とむオリジナルの自然な演技のダニーで、星バージョンとは異なる魅力の舞台になっていました。ただ、私が抱くこの人の役のイメージには「生真面目」さが強くて、刑務所に入っていたといっても「それは冤罪じゃないか」と思ったりしてしまいます。(笑)

もうすこし洒脱な遊び人の風情が出ればもっとよくなると思いました。

↓同じく千秋楽のニュース画像

相方の蘭乃はなも、歌も演技も本当によくなっていて、これまで私が抱いていたイメージは一掃されました。

歌は高い声まできれいに伸びて、劇中「こんなにうまかったかな」と思いながらの観劇でした。

↓スカステニュース千秋楽のデジカメ映像です

演技も表情が豊か。喜怒哀楽が自然な演技でよく表現されていて、見違えるようでした。

夢咲ねねの若干「水商売が体に馴染んだ」(笑)テスとは違って、いかにもエコな感じがしっくり合っていました。痩せすぎてないのも私的には好感度大幅アップの要素になっていましたね。(笑)

↓同じく

この作品で、蘭乃はなは少し遅咲きですが娘役トップにふさわしい力を示したと思いました。

公演のフィナーレでトップ二人が踊る場面が、この芝居の出来を象徴していました。二人の息がぴったり合って見ごたえがありました。

とくに私が出色の出来と思ったのは蘭乃はなのダンスです。久々に観る優雅でしかもキレのあるダンスで、蒼乃夕妃の再来かと思える見事なものでした。これだけでも価値がありました。もっと観ていたいと思いました。

↓同じく千秋楽のニュース画像

私たちが期待していたのは贔屓の北翔海莉のラスティー・ライアン。星の涼紫央の薄い(笑)芝居との対比が楽しみでした。スカイステージの「ミュージックパレット」で歌ウマを改めて痛感していたので、演技も楽しみにしていました(最新の同番組にゲスト出演してうまさを再認識の春風弥里の歌も)。

↓同じく

でも、ちょっとがっかりでした。前回観た勝海舟と同様、頑張りすぎな感じがします。

ご存知のようにこの人、実に多芸多才で、何をやっても水準が高いのですが、逆にそれらが役になりきるのを阻んでいるのか、いつも一度頭で描いてから役柄を演じているような違和感がありますね。

今回もトップコンビをはじめみんな自然な芝居をしているのに、彼女だけ一人浮いている感じが強かったです。気持ちが自然に台詞になる感じがしないのが残念でした。

ただ、西郷ドンの医者は大ウケでした。

開き直ったコメディエンヌぶりをいかんなく発揮して、爆笑を誘っていました。あまりに客席(団体客が多かったのに客席のノリのいいのが不思議でしたが)がウケるので、舞台の共演者も吹き出し、つられて最後は彼女自身も吹いていました。(笑)

この路線で行くのがいいのかも(笑)と思ったぐらいハマっていましたね。

↓千秋楽のバージョンです

でもさすがに歌は大したものでした。この歌と演技のギャップで専科配属となったのでしょうか。

今回の花バージョンと星との違いを一番感じたのはテリー・ベネディクトですね。

紅ゆずると違って、今回の望海風斗はいかにもマフィアかギャングとつるんでいそうな濃い悪党ぶり(褒めています)で、はまり役でした。エコを売り物にしてあくどく儲ける腹黒い悪党と、商売上手な辣腕実業家という二面がよく出ていました。歌もうまく、聞かせてくれました。

↓同じく千秋楽のニュース画像

テスへの愛情は本物ですね。

↓千秋楽のデジカメ撮影映像です

このまま二番手定着となるのでしょうか。

オーシャンズの面々もよくやっていましたが、華形ひかるのヨーヨーは内心ハラハラしました。(笑)

最近顔を覚えたばかりの春風弥里は、いい演技で中堅の演技派になれそうな予感。ただ楽しみにしていた歌が少なく、物足りなかったですね。キャパでは大活躍だったので期待していたのですが。

歌劇団が売り出しに躍起なのがミエミエ(笑)の芹香斗亜のライナス・コールドウェル、目立つ容貌ですが、歌はよく聞いていなかったので(殴)、実力はわかりませんでした。帰途の車中でヨメさんに聞くと「?」な返事でした。

↓同じく千秋楽のニュース画像

ただ、この役どころ、星でも思ったのですが、こんな大きなヤマなのに、嫌がる初心者の若者を無理に引き込んで大丈夫かと心配してしまいます。観劇しながら前回も不安に思いました。(笑)

娘役で私が気に入った人は花野じゅりあのポーラさん。美人でスタイルがよく北翔海莉が羨ましい。出て来るたびについオペラで追ってしまいました。

印象に残った場面の一つが雑技団の練習風景。一輪車やジャグリングのパフォーマンスは大したもので、特に一輪車は抜群の安定感。これで食べていけそうです。(笑)

いつものことですが、宝塚の生徒たちはいろんなことを器用にやれるものですね。

舞台装置も基本的には前回を踏襲していますが、イリュージョンは「あれ前これあったかな」と思うような装置で、よくできていました。レーザービームでのセキュリティシステムなども前回よりリアルになった感じがしますが、同じものでしょうか。

↓同じく千秋楽のニュース画像

マルチディスプレイの監視装置もプロジェクタでうまく表現していました。

金庫室に降りるのにワイヤーを使うところでは、実際の昇降に合わせて背景のプロジェクタ画面を同期させて動かし、実際以上の移動距離に見せるところがよくできていました。

今回私たちが観たのが楽近くなのでリラックスしているのか、アドリブも多くて楽しい芝居でした。台本がいいので生徒のノリも違いますね。

チケットを買ったのが遅かったのでココを利用しましたが、運よくリーズナブルな価格でいい席をゆずってもらえてよかったです。おかげで客席降りでは至近距離でトップコンビが駆け抜けるのを見られて幸運でした。

大劇場ではチケットの売れ行きが伸びず心配しましたが、出来栄えは上々、星とはまた違った味わいのある舞台になっていて満足の観劇となりました。なによりトップコンビの長足の進歩が見られたのが収穫でした。

東京公演ではぜひたくさんの方に観劇いただきたいと思います。トップコンビの進化も堪能できておすすめです。

心配した天気ですが出かける前に雨も止み、気温は3月並みに上がるとの予報でした。8時45分に出発。途中渋滞もなく快調に走り、10時10分前には駐車場に到着。

パーキングは満車の表示でしたがかろうじて障害者スペースはあいていました。車いすを下ろして大劇場に向かいました。

屋外のチケット売り場はなくなっていました。跡はどうなるのかなとか話しながら劇場へ。

劇場前はすでに団体客が次々に押しかけて賑わっていました。劇場の土産物売り場やロビーも最近目にしたことがないほどの混雑でした。

土産物売り場で金色パッケージの宝塚フィナンシェ(これおいしいです!)と冬季限定のトリュフチョコ(これも美味でした)を買い、劇場入り口へ。

以前花屋さんなどがあった場所に新設されたチケット売り場では、11時公演は立ち見も含めて完売との掲示。15時の公演も立ち見以外は完売。すごい人気です。

今回は補助席での観劇でした。開場前に一足早く立ち見の客が劇場内に案内されていましたが、売り切れとあって本当に大勢のお客さんでしたね。結構男性の立見客の比率が高かったのも驚きでした。

ドンカルロスやサンテックスとは大違いの活況で、これでは歌劇団経営陣の安易な「困った時のベルばら頼み」がなくなるわけがありませんね。(笑)

幕が上がるまで私は、どうせいつもの型芝居・偉大なるワンパターン・化石芝居・マンネリだろうとタカをくくっていましたが、始まってしばらくして、子役から瞬間変身で現れた明日海りお・オスカルを観てそんな偏見など見事に吹き飛びました。

まあなんともゴージャスなオスカルでしたよ、ええ。

ほんとにきれいです。この配役バージョンにして大正解でした。(笑)

私の乏しい「ベルばら」観劇歴では、涼風オスカル以来の美形オスカルですね。涼風は私的には少し歌がしつこい感じ(ドヤ歌気味)でしたが、明日海オスカルは歌もすっきりいい感じ。

おかげで、前夜のルーター変更作業で睡眠不足での観劇でしたが、集中して観劇できました。(笑)

今回の「ベルばら」、全体に演出が見直されていて、台詞もリニューアル。「イケメン」とか、今風の言葉もちりばめられて(笑)、これまでの古色蒼然とした陳腐な台詞が大幅に減少していました。演出の鈴木圭さん、いい仕事してますね。

感情移入できる「ベルばら」は久しぶりです。

しかし、龍真咲と明日海りおをはじめ月組メンバーのみなさん、頻繁な役替わりに加えて他組からの出演とかあって、セリフやリアクション、立ち位置を間違えずにようやれるもんですな。この日も3時公演は龍真咲オスカルになっていましたが、大変ですね。

さて、期待の明日海りお、「女だが男として育てられた」という境遇にぴったりでしたね。荒くれ男ばかりの衛兵隊を統率する力を持ちながら、女らしいところも垣間見せるという役どころ、彼女は自然に演じていて適役でした。

セリフも自然で違和感なく聞けました。ちょっと声がかすれそうなところが心配ですが。

考えてみたら、女性が理想的な男役を演じることを最大の特色とする宝塚歌劇で、その男役スターが、「女でありながら男に伍して騎士になるよう育てられた女性」役を演じるというのは、中々微妙なものがありますね。(笑)

あと、明日海りお、気が緩んだのかバスティーユ進撃の群舞の場面で剣を落とし、ちょっとヒヤッとしました。少しあたりを探して見つけてさっと拾い上げ、また踊り続けていましたが。(笑)

アンドレ役の龍真咲。

黒い髪がよく似合っていました。この役回りのほうがあっていると思いました。

ただこの人、歌はうまいのですが、気のせいか息次ぎがマイクに入って、時たま聞こえるのが私的には気になるところです。台詞もミニ轟悠(笑)みたいに勿体ぶるクセが気になります。トップ男役の重圧がそうさせているのでしょうか。

今回印象に残ったのは荒くれ衛兵隊のアラン・星条海斗でした。なんとも迫力があって強そうで目を引きます。

日本的に言えばたたき上げの古参特務士官といったところで、相手が士官(オスカルは若いのになんと准将!!)でも意に介さないという感じがよく出ていました。

逆にこの男さえ手懐けたら衛兵隊はOK、という話の設定に説得力を与えています。容貌と演技力がよく役柄にマッチしていました。今回の観劇の収穫の一つです。

悪役としてはブイエ将軍・越乃リュウも本当に憎々しくて徹頭徹尾嫌な奴でした。(笑)

うまいです。芝居にはこういう憎まれ役が重要ですね。(笑)

ジャルジェ将軍・汝鳥伶も本当に男にしか見えず、よく老け込んでいました。ジャルジェ夫人・花瀬みずかも将軍に寄り添っていい奥方ぶりでした。それぞれ自然な演技で芝居にリアリティを与えています。

今回本当に目立たなかったのがロザリー。かわいそうな役回りで、しどころがなく気の毒でした。「オスカルとアンドレ版」では当然でもありますが。

観劇の全体の感想としては、繰り返しになりますが、あまり期待していなかっただけに(笑)、儲けもの感が大きかったです。きれいな明日海オスカルは必見の価値がありますよ。

ただ、原作が膨大なだけに、やはり説明的な台詞が何度もあったのが気になりました。

そうそう、忘れていました。白馬車!(笑)

まあなんとも言いようがないですが、動きは結構滑らかになっていましたね、クレーンさばき。

でも客席にぐっと張り出してきて、しかもかなり天井近くまで持ち上げて、すごいです。お客さんの反応も大きく、あちこちから「おおっ」という声が聞こえてきました。

でも私は感心するよりも意味もない笑いがこみあげてきて、抑えるのに必死でした。この笑いは何で?と思いながら見上げるばかりでした。

あとから考えたら壮大なバカバカしさを感じてしまったのかもしれません。(笑)

今回の公演は、最近にない大劇場の盛況ぶりがすべてですね。

これでますます歌劇団の企画が安易な「ベルばら依存」に走るのが心配ですが、そこは座付き作家の先生の奮起を期待したいところです。![]()

雪組は我が家ではずっとスペシャルな組でした。前に書いたようにターコとモック以来贔屓の組でしたし、衝撃作エリザベートの初演もあり、他の組とは違う親しみを感じてきました。

でも、一路真輝の退団以後ぐらいから少し距離を感じてきていましたが、音月桂のトップ就任以来またひさびさに雪組も注目するようになって、私たち夫婦では最近には無いことですが、「ドンカルロス」についてはリピートするなど、星組とともに贔屓な組になっていました。

そんなわけで先日の退団発表を聞いて寂しかったですね。

音月桂は最近の男役ではあまり背の高いほうではありませんが、若者役がよく似合うさわやかな風貌と、それに似合わず力強い歌声、確かな演技力が際立っていましたね。最近少なくなった組生え抜きのトップというのも良かったです。

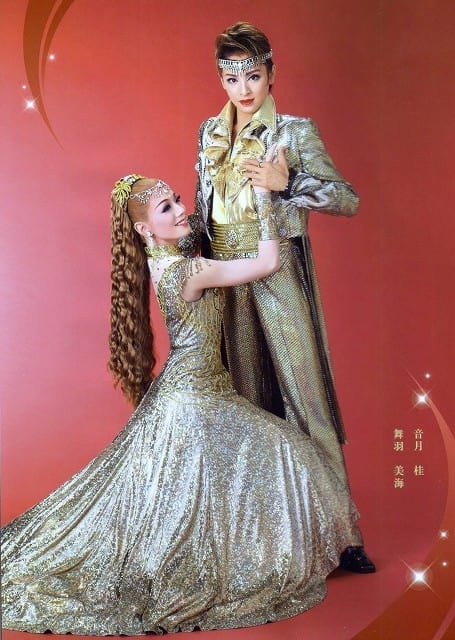

相手役の舞羽美海もピッタリのキャラクターで、歌劇団がロミジュリで一時ジュリエット役をダブルキャストにしたりで娘トップ正式決定を遅らせたりしたのが理解できないほどいいコンビでした。

で、今回の千秋楽のニュースですが、いい感じでした。

まず音月桂が大階段を紋付き袴で降りてきたこと。大劇場では確か黒燕尾だったと思いますが、やはり退団には紋付き袴が正装だと固く信じている(笑)私たちはそれを見てガッカリしたものでした。でも東京宝塚劇場では、ちゃんとその正装を着けて降りてきたので好感度大幅アップです!(笑)

次に注目したのは挨拶です。期待にたがわず、ありがちな「お世話になった人列挙パターン」(笑)ではなく、オリジナリティのあるいい挨拶でした。

「空から舞い降りる雪の結晶の一つ一つは小さいけれど、それが降って降って降り積もって一面の銀世界となります。それは私のタカラヅカ人生そのものです。一人では何もできないけれど、みんなで力を合わせて作り上げてきました。」という語り出しでの挨拶はなかなかのものでした。

ただ最後に男役のセリフ声で力を込めて「宝塚雪組 音月桂本日をもって退団いたします」との言葉で挨拶を締めくくっていましたが、これは力みすぎな感じでちょっと聞いているこちらのほうが恥ずかしくなりましたが、全体としてはいい挨拶だったと思いました。

その前の舞羽美海の挨拶も良かったです。

彼女らしく宝塚が好きで好きでたまらないという気持ちがよく出ていました。

スカイステージの番組に「アイ ラブ タカラヅカ」というのがありますが、そこに雪組の他のメンバーと出演していた舞羽美海のタカラヅカ・フリークぶりが何とも可愛らしく、「本当にタカラヅカが大好きなんやね」とヨメさんとほほえましく見たものでした。今回の挨拶では音月桂への感謝も述べていましたが、後の挨拶で音月桂もまた共演する舞羽美海の笑顔にいつも励まされたと答えていたのがよかったですね。

本当に爽やかないいコンビでした。

二人並んで立っていた時に舞羽美海が涙ぐんだのを見て音月桂がその涙をぬぐってあげていたのもほほえましかったですね。

サヨナラショーではそれまで彼らが演じてきた主な役どころを紹介しながらのショーになっていました。

本当にもう一度観てみたいと思いました。

(以下千秋楽のニュース画面を撮影したものから順不同で)

いつまでも続くわけがないとわかっていても、爽やかないいコンビだったので、退団は本当に残念です。

それと、千秋楽に退団するトップを引き継ぐ相手が居合わせないというのも歌劇団としては不手際でまずかったですね。![]()

以前から読んでいただいている方はお分かりと思いますが、うちのヨメさんはずーっとターコさんのファンを続けています。

当然ファンクラブにも入り(今は会の事情もあってやめていますが)、ディナーショーやお茶会にも何度か出席していました。

東京でのディナーショーではあろうことか、私とまだ幼かった娘もつき合わされたりしました。(笑)

我が家でビデオデッキを買うことになった契機も、当時関西テレビで「ジャワの踊り子」が放映されることになり、その録画のため急きょ購入となったものです(でも私が慣れないタイマーセットに失敗して録画できなかったので、今も折に触れてその失敗が蒸し返されたりします^^;)。

娘も「ジャワの踊り子」以来すっかり洗脳されて、観劇して帰宅した際に、見てきたショーや芝居のテーマソングをいつも歌っていました。それを聞いて、何を観てきたかわかったものです。(笑)

とくにモックさんの熱心なファンでした。

1984年の雪組の「風と共に去りぬ」ではモックさんの退団もあって我が家の二人も一大フィーバー、何度もリピートしていたようです。

ポスターはその時期にたまたま手に入れたものでした。↓

クリックすると大きくなります↓

そのいきさつですが、大劇場公演・千秋楽間際の1984年5月前後に、3人で11時公演を見た後、ヨメさんだけ今は無きサバキで2回目の公演のチケットをゲットして観劇することになったのです。しかたなく娘と私は、ファミリーランドで時間つぶししていました。

で、当時園内にあったミニ電車の軌道下の小さなトンネルを通っていたら、男性職員が掲示板のポスターの張り替えをしていました。その外されたポスターが「風‥」だったので、私が彼に「そのポスターいただけませんか?」と頼んだところ「いいですよ」と手早く丸めて渡してくれたのです。思わず二人ともガッツポーズです。

嬉しかったですね~。

帰宅後さっそく手元にあった材料でパネルにして、しばらく飾って楽しんでいました。その後転居した際に、そのポスターも厳重に梱包の上運ばれて、娘が新しい自分の部屋のクローゼットに入れていたのですね。

ポスターはトンネル内での掲示だったため退色もなく、ガラスケースの中だったので汚れも痛みも全くなくきれいでした。

今見ても当時のままです。

改めて当時のキャストなどを見ていると、感慨もひとしおです。↓

このメンバーの中では、トップコンビは別格として、それ以外では草笛雅子さんが私の贔屓の生徒でした。彼女と毬谷友子さんの美声が、今もってエトワールの基準となっています。(笑)

私たちにとって、宝塚では今なおこのゴールデンコンビを超える存在はなく、このポスターは依然として貴重なお宝であり続けると思います。![]()

この日も道はおおむね空いていて順調に劇場の駐車場に到着。

まずは昼食をと、カフェテリア 「フルール」に行きました。ここの親子丼は安くておいしく値打ちがあります。何回か前、同じ13時公演の時に初めて食べてからリピートを決めていました。

期待にたがわず絶妙な卵の加熱加減やいい味付けの丼もさることながら、今回感激したのはフルールの女性スタッフの親切なことでした。

セルフサービスなので、まずカウンターで直接注文して受け取ってトレイに乗せてレジに行き、清算する流れです。

でも片手に丼と味噌汁、香の物を二つ乗せたトレイを持って、もう一方の手で車椅子を押すのは無理です。それでヨメさんは自分で車椅子を漕いで席に行くと私に言いましたが、そのやり取りを聞いていた接客係の女性が「今ここで清算していただいたら出来上がったものを席までお持ちします」と声をかけてくれました。

感謝して代金を渡し、車椅子を押して空いた席までいって待っていたら、ほどなくしてその女性が丼一式を運んできてくれました。

食べはじめる前にセルフサービスのお茶と水を取りにカウンターまで戻ったら、先ほどの女性が「今お持ちしようと思って」と言いながらトレイの湯飲みにお茶を注いでくれているところでした。

ありがたかったですね。なにからなにまで行き届いたサービスが本当に嬉しかったです。

そのあと、土産物のお菓子などを売っている売店でフィナンシェを買って横の障害者トイレに行ったら、なんとトイレ内外の設備が一新されていました。トイレの場所も使いやすいところに移動していました。

前回ここは使用不可になっていたのでダメモトで行ったのですが、これまた思いがけないことで嬉しかったです。これまでのトイレはもうかなり古かったですからね。

フルールの接客係の女性の親切と、新しくなったトイレにホッコリした気分で郵便局に行き、年賀状と切手などを買ってから劇場内へ。

観劇したのは前楽の12月14日(金)13時からの公演です。カメラが入っていました。

1階はほぼ満席と言いたいところですが、下手側補助席前あたりがごっそり空席でした。チケットが戻ってきたのでしょうか。

始まる前につい贔屓の組なのでプログラムを買ってしまいました。↓

最初はまんま日本物で『ジャポニズム 序破急』。「序」はサクラサクラの歌から始まる「さくら幻想曲」。礼音が中心になって桜の若衆の踊る場面が始まりますが(チョンパではありません)、運動会の組み立て体操みたいな3段セットに組子が登っている場面あたりから、単調なボレロのリズムが延々と続きます。永遠に続くのではないかと思うほどでした。そして急に猛烈な睡魔が襲ってきました。(笑)

ええ、半端じゃない眠気でした。

舞台で舞っている花吹雪に睡眠導入剤が付いているのかと思うほど眠い舞台です。でも横にいるヨメさんには効いていないみたいで、そのヨメさんに覚られないように寝るのはなかなか難しかったです。(笑)

普通はウトッとしても場面が変わっているのに気付いて目が覚めるのですが、今回はいつまでたっても場面は同じ。

「破」ではいい声の声明(しょうみょう)が流れてきて、なにやら有難そうな仏教儀式みたいですが、これも一本調子で、また眠りに落ちてしまいます。「破A」が弥勒菩薩、「破B」は千体仏でテーマは「祈り」だそうですが、観ている私達にとってもまるで「行」を強いられているような感じです。

(以下の舞台画像は、どれもテレビ画面の撮影なので少々ピンボケです^^;)

「急」は「荒城の月」!で、なんで秀頼や千姫、淀君なのか表現できていなくてこれまたひたすら眠い。つい頭を大きくコックリとやってしまって、とうとうヨメさんに寝ていることが発覚してしまいました。(笑)

結局、プログラムに記載されている某名誉理事の「日本物ルネッサンス」は意気込みだけで空振りですね。老害の見本といったら言い過ぎかもしれませんが、どうやら歌劇団も「裸の王様」現象に陥っているのではと心配になります。

日本舞踊の可能性について、もっと勉強してもらわないと、せっかくの松本悠里さんももったいないですね。チエもずーっと踊りっぱなしで気の毒でした。

ここで30分の休憩。

でも最初のダメ舞台に45分も掛けたため、芝居はたった40分。これでまともなものが出来たら「阪急電車片道15分の奇跡」ではなく「星組芝居40分の奇跡」です。(殴)

これじゃあどんな作者でも無理です。前回の「めぐり会いは再び」の続きということですが、まあいくら今回説明してもらってもそれは無理。前の話を知っているものだけわかる楽屋オチみたいなコミカル舞台で、トップコンビをはじめみなさん「よくまあ白けずやっているなぁ」という感じでした。

最後はショーですが、これが一番長く50分。で、これだけがなんとかまともな作品として成立していました。

プログラムより↓

いきなり大階段が据えられていて「もうフィナーレかいな」と思ったのですが、男役軍団の黒燕尾は迫力あってなかなかの見応えです。

礼音の歌はますます円熟度を増してきていて、いいですね。

サソリのおどりもさすがでした。

紅ゆずるも二番手らしく安定していました。

私が一番面白かったのはねねが男役を引き連れてセ・マニフィークを歌うところ。

この場面では夢咲ねね、普段のか細い裏声と違って、地声に近い音域での歌が迫力があり、アグレッシブな振りで歌う姿がすごいインパクトがありました。

意外にダイナミックレンジが広いです。

芝居ではこんな表情だったのが↓

セ・マニフィークを歌う場面では、

これとか↓

こんな感じです↓

これを見られただけでも、私としてはチケット代がペイできたと思いました。(笑)

可愛らしい娘役と時には大人びた女役も魅力的な彼女ですが、今回の不敵な(笑)表情を見たら秘められた一面を見てしまったような感じでしたね。

そのほか、前の組長さんもいい場面をもらっていましたね。慣れ親しんだ星組で歌えて幸せそうに見えました。聞きなれた歌がゴスペル風になっていたのも新鮮でした。

でもまあ、今回は観たのが前楽で無理ですが、仮に機会があったとしてもリピートはしませんね。はっきりいって「豪華三本立て」は誇大広告です。

トップコンビや紅ゆずる、十輝いりす(大きいですねぇ)などのファンでなければ観劇の敷居は高いです。

ショーだけでいいと割り切ればそれも一つの選択ですが、コストパフォーマンスが悪いです。

プログラム、今後は観終わってから買うかどうか決めることにします。(笑)![]()

朝の放送なのでテレビ内蔵のハードディスクに録画して、夜、ヨメさんと二人で見ました。

あまり期待していなかったのですが、宙トップになった実咲凜音がクリスティーヌをどう演じていたのかと

いう興味だけで見始めました。

ところが、もちろんクリスティーヌは期待にたがわぬ上々の歌と演技でしたが、エリックがこれまた素晴ら

しい出来!二人のデュエットたるやもう圧巻です。望外の収穫でした。

で、最初夕刊を読みながら画面をチラ見していた私ですが、途中から新聞は投げ捨てて眼は画面に釘づけ。

主役二人だけでなく、キャリエールやカルロッタを始め主だった配役がこれまたよくやっていて、到底

「新人公演」のレベルではなかったですね。

見ていて、もうただただ二人で感嘆するばかりでした。

まずクリスティーヌの実咲凜音。期待以上の出来で、ファントムに鍛えられて歌がうまくなっていくところ

とか、最初の見せ場のビストロで、遠慮がちな頼りない歌声から、エリックのサポートで一変して俄然その

場を圧倒する歌唱力を見せつけるところなど、歌ウマぶりを存分に発揮しています。

歌声の変化が痛快で、こちらの期待に十分応えてくれる場面になっています。まったく本役形無しです。

恵まれた容貌ですが、感情表現も豊かで、まなざしだけでも感情を訴えることもできたり、このとき研3

だそうですが、大した演技力です。

エリックの鳳真由もはまり役でした。この人も表情が豊かで、演技に力があります。

大体私はこの「ファントム」という題材は、容貌で人を怪物扱いして差別するような話なので、これまでも

観ていてかなり違和感があったのですが(クリスティーヌがエリックの顔を見て逃げ出すところとか)、

今回初めて感情移入できるファントムになっていました。

彼女も歌唱力があるので、声を張り上げない歌い方でもよく気持ちが伝わってきます。そして張り上げる

ところになったら、もう圧倒的です。これまた本役さんの顔色なしですね。

これまで見た中でもっとも完成度の高いファントムだと思います。「ファントム」で涙ぐみそうになった

のは今回が初めてです。

あと目についたのがこの人↓。ジェラルド・キャリエールです。

本役は壮一帆で、この人の演技はもちろん申し分なく、本公演で唯一安心して観られた登場人物でした

が(笑)、今回の真瀬はるかも大したものでした。安定していて、とても新人公演とは思えません。

よく老けていて感心しました。余裕と貫禄が感じられて、後半エリックとの対話の場面では、歌もセリフ

も本当に切々とした哀感がよく伝わってきます。演技の完成度は高いです。

そしてこの人↓。カルロッタ役の仙名彩世。

どの組でもちょっとオーバー気味な演出が気になる役で、この人もその傾向がありますが(笑)、臆すること

なく堂々と演じていて、繰り返しますが、新人公演離れした出来栄えです。こういう役どころがしっかり

してこそ、舞台が締まりますね。

そのほかのメンバーも短時間の練習なのによく役をこなしていて、本当に感心しました。

最後の舞台挨拶もよかったです。

鳳真由はこの新人公演が最後ということでしたが、落ち着いたいい挨拶でした。よくある「お世話になった

人列挙パターン」ではなく、真情がよく伝わってくるオリジナリティのある(笑)挨拶で、話しぶりも落ち着

いていて好印象でした。

見終わって、本公演との「逆落差」にため息が出ました。こんなこともあるんですね。

宝塚というのは、独自の本格的な養成システムを持っているおかげで、いつのまにかいい人材が育って

きていますね。

素質のある生徒を早くから見つけて、その成長をひそかに楽しみにするというのも観劇の醍醐味だそう

ですが、不勉強な私などはその点全く疎く、今回のような発見があって初めてそのことに気付かされて

います。

歌劇団も、この組に限りませんが、旬のうちに実力のある人材をタイムリーに登用していってほしいと

11月2日(金)午後1時からの雪組公演「JIN―仁―」・「GOLD SPARK―この一瞬を永遠に―」を観てきました。

いつもは土日の11時公演を観劇しますが、今回チケット入手のタイミングが遅れて金曜日の観劇となりました。その分帰宅が遅くなりますが、ゆっくり昼食をとってから観劇できるのでこれもいいかなと思いました。

席は14列の下手寄り。最近ではかなりいい席でした。

まず「JIN-仁-」ですが、タイムスリップものですね。

話は、私たちのように原作もドラマも見ていなくても、展開は早いものの、よく知られた史実を舞台に、登場する人物像もよく特徴が掴まれていたので(類型的とも言えますが)(笑)、普通についていけました。

登場人物が多いので、役もたくさんあったのもよかったです。

ただ詰め込むだけ詰め込んだ脚本なので、各場面の掘り下げが足りず、説明不足な印象も目立ちました。長編の原作なので一本ものでも難しいのに、ショーとの二本立てになって時間の制約から各所に描写不足が出てきたのは仕方ないですね。

プログラムから↓

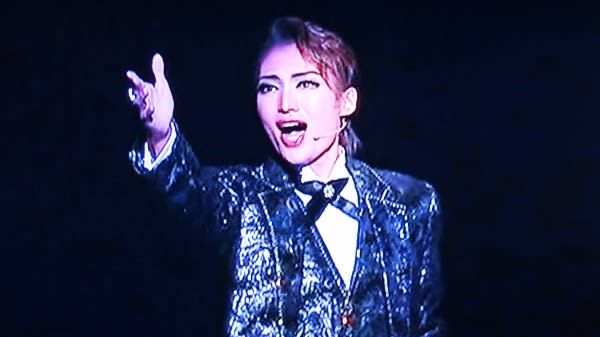

今回の観劇でトップ音月桂の力量、改めて思い知らされました。

まったく力まず素のままで見事に「南方仁」を演じ切っていました。詰め込みすぎの脚本でも、突然過去に放り出された戸惑いや不安、苦悩を抱えて生きる主人公を等身大に演じていました。

そして、その時代に蔓延していた虎狼痢(コレラ)対策に着手、さらにペニシリンの製造に手を染めて、歴史を変えれば元の世界に戻れなくなるのを知りながら、目の前の人々を救う道に踏み出す苦悩の決断がちゃんと表現されていました。

歌はさすがにうまいです。さわやかな風貌とは裏腹なスケールの大きい歌にいつも驚かされます。今回は歌ウマ同期トリオでさらにその魅力が倍増されていました。

ナチュラルなのに確かな演技力と、スケールの大きい歌唱力を兼ね備えた、こんなトップがもういなくなるかと思うと、本当にもったいないです。

ちなみに虎狼痢対策の場面で劇中出演者が客席に飛ばす紙飛行機は、虎狼痢対策のチラシになっているようで、裏にはサインまで書かれている?、なんとも凝ったものでした。

今回の公演のもう一つの楽しみは初の専科出演の北翔海莉。私たち夫婦の贔屓生徒がどんな風に演じているのか興味津々でした。

勝海舟役で、ベランメエ口調でよく知られた豪放磊落な人物を演じていましたが、ちょっとやりすぎ感があり気になりました。絵にかいたような「豪放磊落」ぶりが前に出すぎで、見ていてちょっと恥ずかしいところも。でも彼女は現雪組での居心地は良さそうで、しっくりなじんでいましたね。いつも思うのですが、彼女、舞台化粧をもう少し何とかできないものでしょうか。容貌が損なわれている感じがいつもします。

同期の未涼亜希は、今回は歴史の流れに逆行して生きなければならない自身の立場に苦悩する橘恭太郎役を真面目に演じていました。

対立する敵方の言い分がわかるだけに、余計上司の命令が不条理に思えて悩む複雑な役どころをよく演じていました。不器用な実直な人物がよく伝わってきました。

今回の芝居はこの三人で成り立っていると思いました。

あと主なところでは、橘咲と結命の二役を演じる舞羽美海がよかったです。一途に「神の手」を持つ仁を慕う咲がかわいらしく、ひたむきさがよく伝わりましたが、原作がそうなのか、脚本が窮屈すぎるせいか、芝居では二人の恋愛感情が十分描写されていないのが残念ですね。せっかくのサヨナラ公演なのに最後の場面は少しあっさりしすぎで、橘咲と結命、仁の関係もよくわからず???でした。

あと坂本竜馬役の早霧せいな。頑張っていましたが、初めは軽いだけのキャラクターになっていて損をしています。もうすこし竜馬の歴史的な役割が描かれていたらよかったのにと残念でした。あと歌ももう少し伸びてほしいところです。

それとこの人、沙央くらまや夢乃聖夏と同期で、以前同じくスカステでレポーター?役を務めていたのでよく覚えていますが、そのころに比べて少しやつれ気味に見えたのが気になります。いずれはトップになるのでしょうが、今からスリムになっていたら体が持つのか、全く余計なお世話ですが、心配です。

目を引いたのがお駒を演じた大湖せしる。美人ですね。スリ役が板についています。(笑)

着物姿も目立っていてインパクトがありました。ただ、いつの間に悔い改めたのか、千吉(夢乃聖夏)と一緒になる結末はちょっと説明がほしかったところです。私はいつギャフンといわされて真人間になるのか期待していたので。(笑)

北翔海莉以外の専科出演は緒方洪庵役の飛鳥裕と、新門辰五郎の夏美ようで、いずれもよくキャラクターが役にあっていて好演していました。こういう脇の巧者のおかげで、話に厚みが出ますね。

背が高くそれだけで目立ったのが、野風と結婚するジャン・ルロン役の鳳翔大。名前の通り頭抜けて大きく、フランス人がピッタリはまっていました。

そうそう、その野風役の愛加あゆも、今回は花魁役を堂々と演じていて、貫録さえ感じました。ちょっと見直しましたね。

芝居のほうが終わってショーまでの休憩の間にプログラムを買いました。ブログに書くために最近はまた毎公演買っているので、ヨメさんはあきれています。

プログラム表紙です↓

この休憩のときに、芝居があまりにも盛りだくさんだったので、「あれまだショーがあったのか」と思ったりしたほどでした。

ショーはストーリー性のある構成でしたが、とにかく時間の制約があって物足りない印象でした。

初めのほうに客席降りがあり、うまく通路に近かったヨメさんは喜んで生徒に手を振っていました。

ショーでも気を吐いたのが音月と未涼、北翔の歌。短くても耳福なので良しとします。

「オルフェとユリディス」の場面での3人が秀逸。歌ウマがそろい踏みで、最近になく感動しました。ただ、そのために歌が舞羽とか早霧になると少し差が目立って気の毒でした。まあ美形なので、それも許容範囲としましょう。

あとはお約束の大階段を使った黒燕尾と、最後の音月&舞羽のデュエットダンスが見ごたえがありました。デュエットダンスはオーソドックスでただただ綺麗でした。

今回はリフトも頑張っていましたね~。少しはらはらしましたが。(笑)

プログラムから↓

それと、今回の主題歌が両方とも耳に残るいい曲でした。

何度も言いましたが、今回の公演、サヨナラ公演としてはちょっと退団するトップ二人には気の毒な感じがしました。無理やり縮められた芝居と、そのあおりで短くなったショーでは、二人のトップとして歩んできた魅力が生かし切れないと思いました。

結局、見終わって帰る車の中で私たちが達した結論は、前作『ドン・カルロス』と『Shining Rhythm!』をサヨナラ公演にし、今回の作品はショーなしの一本ものでその前に上演したら良かったというものでした。

でもこれが最後の公演です。ぜひ未見の方はお急ぎください。![]()

めっきり秋らしくなってきた23日、小雨の中を宝塚に向け出発。渋滞が心配でしたが、車の量は少なく、1時間かからず劇場に到着できました。先週が連休だったのと、そろそろ運動会シーズンに入ってきたので道が空いていたのでしょうか。

座席は18列で久しぶりのセンターブロックでした。開場前スタッフの女性に「いい席ですねぇ」と言われたのにはちょっとふたりで笑ってしまいましたが。

幕が上がる前、舞台の上方にあるプロジェクターから銀河系の星々?が天井にかけて映し出されて、まるでプラネタリウム。これならいっそのこと、舞台の背景から天井にかけて継ぎ目なしのドーム状にして、プラネタリウムみたいに宇宙空間を演出してスケール感を出してもいいかもと思ったりしました。

最初はコンピューターゲームのような映像を多用して戦闘シーンを再現したり、複雑な国家と人間関係を説明する映像が続いてどうなることかと思いました。

しかし、いつもの宝塚らしい宮廷シーンに移行するにつれて落ち着いてストーリーに入って行けました。

まず一番に目に飛び込んできたのはやはり凰稀かなめのラインハルト・フォン・ローエングラムです。

この人は、私的には久々の「大人」のトップスターという感じですね。

昔の宝塚には、成熟した大人の色気を感じさせる男役のトップスター(例えば鳳蘭とか麻実れいとか)がたくさんいましたが、最近はそういう人が少なくなりました。

↑プログラム表紙です

でも、凰稀かなめはそういうスターの中に入れてもいいような容貌を持っていると思います。マントを翻して舞台を闊歩する姿は絵になります。台詞も明瞭でいい声です。

ただ、やはり歌にこだわってしまう私としては、歌唱力がちょっと残念な感じです。

かなりうまくなっていると思いますが、特に声を張り上げて歌う時に難が目立ちました。自分の感情を表現するようなしんみりした歌だと、「おっ、けっこう歌えるじゃん」と思ったりしましたが、声量を上げるとビブラートが消えてしまいます。(笑)

それに引き替え、娘トップの実咲凜音、うまいです。久しぶりに歌ウマの娘トップに出会った感じで、しかも端正な美人ですね~。

↑これもプログラムからです

歌は歌えるとかのレベルではなく、本格的な歌唱力です。

よく「歌ウマ男役トップ」と「歌イマイチ娘役トップ」のデュエットがあって、娘役がうまく助けられているというパターンがありますが、宙組は逆パターンです。(笑)

雰囲気はなんとなく大鳥れいを連想してしまいましたが、それ以上な感じです。ただちよっと今から痩せすぎな感じが気がかりです。(笑)

でも今回の最大の発見はジークフリード・キルヒアイス役の朝夏まなとでした。

歌はびっくりの歌唱力です。

こんなに歌えるのかとあっけにとられました。思わず双眼鏡(オペラというには恥しいただの双眼鏡です)を取りました。

顔は眼が大きくて、まるで鉄腕アトム(笑)みたいですが、その容貌に似合わないスケールの大きい歌声と、ひたむきにラインハルトについていく一途な役柄を演じる姿が印象に残りました。まだまだ無知な私でした。

緒月遠麻は見るからにいい人な感じで、途中の捕虜の交換式などまさに「戦場のアリア」みたいな交歓シーンで、ぴったりでした。

話は複雑なストーリーで、どう最後に収束させるのだろうかと心配するほど。前半はこれ以上展開できないというくらい話が広がりました。

さすがに小池先生だけあって、ここまでは役も多くて、生徒たちも遣り甲斐があっただろうと感心していました。幕間にプログラムを買って、出演者などを確認しました。

↑これもプログラムから

ところが、後半は、それまでの数々の両陣営の駆け引きや権謀術数にまつわるエピソードが、だんだん尻すぼみになって、結局あっけなく尻切れトンボの結末に。トップ二人の恋愛模様も全く発展せず、ただの主従関係のまま。男の友情物語でした。まあ原作がそうなのかもしれませんが。

でもあまりに地味な場面での最後なので、「えっ、これで終わり?」と思っている間に朝夏まなとでフィナーレが始まりました。ハリウッド映画の「TO BE CONTINUED」という感じです。「これはPART2が絶対あるよね、それでなかったらちよっとひどいね」とつい二人で愚痴ってしまいました。

せっかくの豪華なステージなのにと、残念感満載でした。

この結末さえもう少し工夫されていたら、トップコンビの魅力と、歌ウマも多い宙組だし、衣装は豪華でセットも立派、映像もよくできていたので、私たちは絶対リピーターになっていたと思います。

そのせいか、入りはよくなかったようで、1階は満席状態でしたが、2階から1階に降りるエレベーターは一度目でも空っぽの状態でドアが開きました。2階は入っていなかったのですね。帰りのロビーも人数が少なく感じました。

今回の観劇では、上記のように多くない客の入りにもかかわらず、男の観客が目立ちました。実際珍しく男子トイレに行列ができるほどだったのですが、この肩すかしの結末では、せっかく「銀英伝」目当てに来てくれた新規の男性客のリピートは難しいと思います。

小池先生、なんとか東京までに手直ししないといけませんよ!(笑)![]()

今回も道は空いていて予定通りの到着。障害者スペースも空いていて屋内駐車もOKでした。

この日は二日間の花火大会の後で、劇場横では前夜の観覧席に使われたパイプ椅子の片づけも行われていました。

実は今回の観劇、チケット購入の段階でひと騒ぎしました。^^;

この花火大会の期間は、大劇場の屋外駐車場が観覧場所となるので、車で観劇する人は別のパーキング施設に停めなければなりません。以前知らずに観劇して、遠く離れた駐車場から大劇場までの道を、汗まみれになって車椅子を押す羽目になりました。

今回の観劇でも、当初このことを忘れてチケットを買ってしまい、あわててここで売ったというお粗末でした。幸いすぐ買っていただける方が見つかったのでよかったのですが。

でも、幸か不幸か、今回チケットはあまり売れておらず、発売開始から日がたって再度買ったのに、1階14列の下手側チケットを購入できました。通路側なのでヨメさんも前がよく見えると喜んでいました。

私も前席の人が小柄な女性で、ラッキーでした。これが雲を突くような大男とかだったりしたらストレスがたまって観劇どころではなくなりますが、けっこうこれがあったりします。(笑)

座席は一階を見る限りほぼ埋まっていました。

今回の芝居の主題は作家で飛行家だったサン=テクジュペリの伝記的な話なので、子供のころからの航空ファンである私は興味津々でした。といっても、私は「夜間飛行」を読んだだけ。今回のモチーフとなった有名な「星の王子さま」など代表作は未読です。ちなみにこの人の名前、由緒あるフランス貴族の末裔らしく正式には「アントワーヌ・ジャン-バティスト・マリー・ロジェ コンテ・ド・サン=テグジュペリ」という長ったらしいもの。「ロジェ」までがファーストネーム、「サン=テグジュペリ」が姓とのことです。

まるで寿限無。(笑)

↓プログラムの表紙です

舞台は星空のような照明から始まる「星の王子さま」をテーマとしたプロローグがショーみたいで、「あれ、今日はショーが先かな」と思ったりしましたが、そんなわけありませんね。

男トップの蘭トムについては、正直言って私は魅力が理解できていません。まず歌が‥‥ですし、容貌の魅力も?で、ダンスが売りといわれても他の人との違いがよくわかりません。贔屓の方には申し訳ないです。m(__)m

話は、華やかなプロローグから一転して、戦後のフランス・リヨン郊外サンタムール村の邸宅でくつろぐユダヤ人ジャーナリスト・レオン(汝鳥伶)を、ドイツ人のホルスト(望海風斗)が訪ねてきて、サン=テグジュペリについての質問に答える形で回想を語り始めるところから始まります。汝鳥伶、さすがの存在感でした。

以後、舞台は15年前のアルゼンチンになって、2分の1スケール?の名機コードロン・シムーンとともに蘭寿扮する郵便飛行士サン=テグジュペリ(通称サン=テックス)が登場する場面となります。実は私が贔屓でない花組公演を観ようと思ったのは、スカイステージのニュースでこの飛行機のセットがなかなかよくできていると思ったからです。動機が不純です。(笑)

でも本当にこの飛行機のセット、よくできていますよ。間違いなくシムーンに見えます!

一般的には右回転のほうが多い飛行機のプロペラの回転方向が、ちゃんと操縦席から見て左回りなのもよく調べてあります。(笑)

とにかくこれまで宝塚のセットで出てきたいい加減な飛行機のセットと比べたら大進歩です。(笑)

まあ飛行機の話になるときりがないので止めますが(笑)、サン=テックスは、同僚のアンリ・ギヨメ(壮一帆)やジャン・メルモーズ(愛音羽麗)らと郵便飛行事業に従事しつつ、執筆活動でも注目されるようになっていきます。そしてある日クラブでコンスエロ(蘭乃はな)と出会い、一目惚れのあと強引に結ばれるという展開です。

ただ、情熱的な出会いにしては、その後の二人の間の感情描写はほとんどなく、ちょっと不親切です。これでは一時の勢いで一緒になったものの、すぐ覚めてしまったという風にしか見えないです。名門貴族にふさわしくないと反対する姉シモーヌ(花野じゅりあ・美人です)も出てきますが、それら家族間の確執についてもフォローなし。

結局生きた人間の話は中断されて放置され、作者の興味は「星の王子さま」の世界に傾いて行って、作品の世界を通して戦争の悲劇に対するサン=テックスの思いとか、無垢な子供を持ち続けた彼の心情などがおとぎ話の形で描かれていきます。これはけっこう不満が残ります。

壮一帆が扮したアンリは、実在した有名な飛行家です。

彼女は同時に「星の王子さま」に出てくるキツネの役も見事に演じています。いい場面です。まあこれがなかったら、壮一帆もほとんどしどころのない役になってしまいますが。

この公演が退団公演の愛音羽麗が演じるジャン・メルモーズも実在の飛行家です。人類初の南大西洋横断飛行以後、何度も同様歴史的な飛行記録を残すなど、当時結構有名なパイロットでした。そしてさらに歴史に残る大飛行に出発する前でソロの場面があり、彼女自身の退団と重ねた歌詞を感動的に歌うところは見どころでした。壮一帆と愛音羽麗の歌が今回公演での耳福です。

こういう友人たちと主人公の熱い男の友情物語が今回の芝居のテーマかと観劇の途中に思ったのですが、それはハズレ。

結末は、偵察任務に出撃して地中海上空で未帰還となるサン=テクジュペリの死についての最新の史実に基づいて締められています。

作者としては、サン=テクジュペリの実生活と、星の王子さまの世界という「二兎」を追おうとしたでしょうが、果たせなかったという感じでしたね。

宝塚オリジナル作品としては良くまとめたほうですが、詰めが甘く、なによりしどころのない役が多く生徒がかわいそうでした。

ネット上では事前にサン=テクジュペリを読んでおくべきとかいわれていますが、やはり演劇作品としてはそれ自体で完結しているべきですね。

ちなみに主人公のサン=テクジュペリ、実際の経歴を見ると、二人の友人と違いあまり腕のいいパイロットではなかったようです。よく飛行機を壊しています。(笑)

飛ぶことへの情熱やロマンは人一倍持っていても、腕がついて行っていないという感じがします。

一方ショーのほうですが、これは全く期待していなかったのに(笑)、いい作品になっていました。これだけでも観てよかったと思います。

最初の「第一夜 エシタルセ・ノチェ(興奮の夜)」で極彩色の洪水を見て、「ああリオのカーニバルみたいな暑苦しい場面が延々続くのか」と覚悟しましたが、実際の展開は意表を突くユニークな場面の連続で、見所・聞き所たっぷりの作品でした。男役軍団が肩を組んで客席に押し寄せる場面とか、リズムとメロディーの対決とか、トップ二人がその名にちなんだ巨大な蘭の花から出てくるシーンとか、おもしろい場面の連続。時間のたつのが速かったですね。

各場面で使われている曲もきれいなメロディーばかり。久しぶりにショーの醍醐味を堪能しました。

トップ二人の歌の場面も多かったのですが、「まあ頑張っているね」ということにして(笑)、やはり聞かせるのは壮と愛音。この二人が歌いだすとほっとしたりします。

蘭乃はな、けっこう激しいアクロバティックな踊りを見せてくれてびっくりでしたが、なにせ痩せすぎ。骨格見本に皮膚と最小限度の筋肉を張り付けた感じで(失礼)、痛々しすぎます。あんな少ない筋肉でもよく手足を動かせるものだと変な感心したり。「けっこうダンサーだったんや」と思いましたが、やはり体全体でダンスの美を表現するのはまだまだというところでした。

今回の公演は壮一帆が雪トップになって転出が決まり、愛音羽麗は退団と、人事でも話題の舞台ですが、その辺も配慮された演出が目立ちました。

ただ、花組、二番手三番手がいなくなってどうするんでしょうね。

舞台を見終わって、エレベーターで一階に降りるのですが、普通はまず1回では車椅子を乗せられません。大劇場のエレベーターは二台あるのですが、三回ぐらい待って降りるのが通常です。ところが、今回は一回で乗れました。ドアが開くと空っぽのエレベーター!

やはり二階席は入りが悪かったのですね。これは雪組のドンカルロス以来のことです。

でも、見る価値は充分ある公演(とくにショー!)なので、ぜひご覧になってください。おすすめです。![]()

観劇したのは6月29日の大劇場13時公演の月組「ロミオとジュリエット」です。

役替わりのロミオですが、私たちの観たのは明日海りおのロミオの方でした。

席はS席最後部の25列の20番台下手よりでした。その席には通路から何段か登らないといけないのですが、心配するヨメさんに、「大丈夫、行けますよ」と劇場の係員さんが言ってくれたので、それに励まされてチャレンジすることにしました。

当日、少し渋滞したものの、道はおおむね順調で、所用のため10時半過ぎの出発になったにもかかわらず、11時40分には到着しました。

いつもの11時公演では、昼食は劇場内で売っているサンドイッチや寿司を幕間に食べるのですが、今日は劇場内の「カフェ・フルール」でカツ丼と親子丼を食べることにしました。なかなかおいしかったです。

食べ終えて、開場まで時間があったので、劇場外で写真を撮ったりして時間を過ごしました。

この日は金曜日だったのですが、お客さんは多かったですね。団体客もたくさん観劇していて、1階はほぼ満席の盛況でした。2階席も、終了後のエレベーターの込み具合から、よく入っていたようです。

さて観劇の感想です。

まず全体の感想として、本当によかったですよ~♪。

無理して観た甲斐がありました。

私たちは今回の月組版・ロミジュリについては、新トップ・龍真咲のロミオのほうはどう考えてもキャラが合わないと思い、当初から見に行く気はありませんでした。

でも明日海りお版はなんとか観てみたかったのですが、決めたのが遅く、すでにこちらの希望の土日・11時チケットは入手不可能で諦めていました。

それでもヨメさんが執念で劇場に電話してみたら、たまたま売れ残っていたチケットがあり、観劇できたという次第でした。

予想通り明日海りおのロミオ、最高でしたね。もともときれいな容貌ですが、歌もよくなっていて、自然な演技で若々しく純粋なロミオを好演していて、これまで見た3組の中で一番魅力的でした。

明日海りお、本当に歌がうまくなっていました。これまで声帯が弱いのか、公演を重ねるうちに歌声が荒れてきたりしてあまり歌ウマな印象はなかったのですが、頑張って鍛錬したのか、安定した歌で安心して聞くことが出来ました。

歌劇なのに、最近の宝塚はけっこう歌が?なトップさんもいたりするので、歌がうまいだけで嬉しかったりします。(笑)

それに対してティボルト役の龍真咲ですが、これもぴったりだと思いました。

あくまで私の個人的な印象なので、贔屓な方は気を悪くされないようにお願いしますが、彼女のキャラ、なんとなくすぐキレるアブないオニーサンが似合いそうで(笑)、全く違和感なく見られます。逆にロミオはどう考えても合わないと思いますね。

ただこの人、がんばってトップらしくなろうと力んでいるせいか、歌もセリフも独特なクセが感じられて、ちょっと気になります。まあお披露目公演で役替わりというのは気の毒ですが。

逆パターンで、明日海りおもまたティボルトは似合いませんね。敵の面々と比べたら見るからに弱そうで(笑)、多分優等生が一生懸命ワルぶっているような無理無理感があると思います。

恐らく小池センセイは、はじめからこの日の配役を意中に描いていたのではないかと思ったりしました。

ジュリエット役の愛希れいかも思いがけずいい出来でした。かわいらしく演じていて、歌は3組のジュリエットで一番うまかったと思います。明日海りおとのデュエットも聞きごたえがありました。合格ですね。

ところで今回の観劇での最大の収穫は、乳母を演じた美穂圭子でした。

はじめは三枚目を前に出した演出に、少し違和感がありましたが、歌の場面になると大化けで、圧倒的な歌唱力で、客席は有無を言わさず曲の世界にひきこまれていきました。ゴスペルのような迫力のある歌唱法でどこまでも伸びる声、それにたっぷりとジュリエットを思う心情がのせられていて、ついほろりとしてしまいます。最近の宝塚で屈指の出来だと思いました。

観劇しながらつい隣のヨメさんに「うまいなー」とささやいてしまったほどで、気がつくとヨメさんも目をウルウルさせていました。これだけでも今回の観劇の価値がありましたね。

また、うれしかったのはロレンス神父の英真なおき。ご存じのとおり星組で長く組長さんを務めてきた人ですが、温かい人柄がにじみ出た神父さんを好演していて、心が和みました。(笑)

美穂圭子と歌う場面では、互いの歌声の相乗効果で圧巻でした。専科に行っても元気に頑張っている姿を見て安心しました。劇団はこういう人を大事にすべきですね。なんといっても舞台に厚みが出ます。

観終っていまさらながら、この作品の完成度の高さに気付かされました。

使われている曲も名曲ばかり、それでいて覚えやすいメロディで、帰りにはつい口ずさんでしまいそうです。ミュージカルはこれでなくては。

話の展開もテンポよく、それに宝塚の豪華な衣装と凝ったセット、大所帯を生かした迫力のあるアンサンブルとがあいまって、見応えのあるものにしています。

宝塚バージョンで付け加えられた「愛」と「死」がエリザベートを連想させて、いかにも小池作品な味付けになっています。

でも、こういう作品が宝塚オリジナルで作れないものかといつも思ってしまいます。座付き脚本家のセンセイも、もっと頑張ってほしいですね。生徒はいい作品ならそれにこたえて頑張っていい結果を出す実力を持っているのですから。

ともあれ、それほど期待していなかった月ロミジュリですが、観終ってみたら、これまでベストと思っていた星組バージョンより、いろんな点で良かったです。

まだご覧になられていない方は、チケット難で難しいかもしれませんが、ぜひご覧になってください。絶対おすすめです。![]()

2012年5月27日午前11時の宝塚星組公演を観てきました。

今回も道は空いていて早や目につきました。

しかし、午前10時前に劇場の前に行くとすごい人ごみ。開場直前の劇場ロビー並みの人・人・人でごった返していました。

初めは団体客が記念写真を撮っているのかと思いましたが、それにしては人が多すぎます。

と思ったら、なんと生徒さんによる募金活動(すみれ募金)が行われていて、それを見るために多くの客が集まっていたのです。

その人ごみを掻き分けて車椅子を進めながら、私たちもわずかながらお布施をして(笑)、写真を撮らせていただきました。募金活動はユニセフへの募金とのことでした。

劇場のホールで、義母と落ち合って劇場へ。立ち見も出る盛況でした。

余談ですが、この日の公演には、月組のトップコンビほか何人かも観劇していました。

↓とっさのことでピンボケですが^^;

↑プログラム表紙です

冒頭、回想シーンから話が始まります。柚希礼音のヒゲ、はじめてです。

個人的には私は回想シーンからのスタートは好きです。

古い映画ではグレゴリー・ペックの「頭上の敵機」。

つわものどもが夢の跡感がたまらない。私のような飛行機ファンでなくてもこの映画の導入部はわかっていただけると思います。

小説ではなんといっても、シュトルムの「みずうみ」。若いとき読んで今も印象に残っています。

なので、今日も期待が高まりました。

始まってしばらく舞台上の会話を聞いていたら、だんだん作者がわかってきました。

独特のテレビドラマ風の会話。これ正塚センセイですね。

この人の演出、自然な会話というのでしょうか、短い言葉のキャッチボールで会話を組み立てていくのが特徴です。でも最初はそれも新鮮でしたが、今となっては少々マンネリで鼻についてきますね。

とくに今回の作品のように、これまでの正塚作品の継ぎはぎみたいな密度の低い話の展開では、無理に時間を引き延ばしているような感じで、つい「結論を言え、結論を」と言いたくなりました。(笑)

次のせりふが予測できるようになったらだめですね。

主人公のイサアクですが、最初は政治には興味がないとかいいながら、植民地の独立運動の活動家アンジェロ(十輝)とその妹モニカ(夢咲)に関わるようになってからだんだん引き込まれて、彼らの運動を手助けする羽目になっていきます。

こういう巻き込まれ話、最近デジャブです。

余談ながら当然この芝居は、ダンスシーンもたくさんありますが、激しい振り付けのダンスを終えてすぐ、柚希が全く息を切らさず普通に台詞をしゃべるのは大したものです。

ストーリーが進むとともに、話の設定など「マリポーサの花」とか「ブエノスアイレスの風」、「ラ・エスペランサ」を思い出してしまいました。正塚センセイ、引き出しが空になってきたのか少々心配になります。がんばって欲しいです。

今回の観劇で私にとって新鮮だったのは「独立運動の活動家アンジェロ」の十輝いりす。

見慣れない顔なので、初めは「あれこんな生徒いたかな?」と思いました。

幕間でヨメさんが褒めていたので聞いて、初めて知った次第です。スカイステージでも報じていたとのことですが、ぜんぜん覚えていません。(笑)

でも役が極めて少ない正塚作品でおいしい役どころをもらって幸運でしたね。キャラクターも合っていたし、目立ちました。

今回正塚センセイには珍しく役を振っているなと思ったのはルイス(真風涼帆)とカロリーナ(綺咲愛里)のカップル。同時進行で群像劇になるかと期待したのですが、やはり途中の話は飛んでしまって、結局最後の最後になって破局というオチでがっかり。

やはりこのセンセイには大劇場の広い空間は苦手なのだなと思いました。

ラストは思いがけないハッピーエンドで安心しましたが(笑)、せっかくの泣かせどころなのに、なんで二人を誘い出す手紙を出したジョゼ(涼)だけが二人の現住所を知っていて、当事者の二人は知らなかったのかとか、最初と最後の老人がナゾとか、細かいところの辻褄あわせに気をとられてしまって効果半減でした。

ちょっとした伏線を張っておくとかでよくなると思いますが、配慮が足らないのですね。

この作品、他にもいろいろ突っ込みどころ満載でした。(笑)

でも、息のあったトップコンビと、今回で退団する涼紫央や白華れみ、秘密警察のホアキン役の紅ゆずるなどの好演に助けられて、まあなんとかギリギリ及第というところでしょうか。

あと印象的なのが秘密警察のホアキンを演じる紅ゆずる。

スカイステージなどでトークしているときの表情は仏様の半眼のようで大丈夫かといいたくなりますが(笑)、舞台ではしっかり目を見開いてがんばっていました。冷たい顔が役に合っていますね。

ショーの方はギンギラ衣装で激しいダンスの連続。すごく激しい振りのダンスの連続です。劇もショーもダンスが多いので、生徒は大変だろうなと思うほどです。

そのショーでも、柚希礼音が得意な歌と迫力のあるダンスで一人気を吐いていました。

この人、今が円熟期だと思いました。

でもショー自体は、ダイナミックな場面の連続で展開が単調に思えてイマイチでした。これが今風なのでしょうが、私たちには前回の雪組のショーのほうがメリハリが効いていて好きでした。

動きの激しい場面の後はしっとりとしたシャンソンとかの場面も見たくなりますが、それがなかったので緊張が続くという感じです。

見ごたえのあるダンスが持ち味のトップコンビが一緒に踊る場面も少なかったのが物足りなく感じました。

退団する二人には、劇と同様いい場面が何度も割り振られていて、ちゃんとサヨナラショーになっていました。

この組の難点はトップ以外歌ウマが少ないことですね。

全体に前組長の移動などで若くなったのはいいのですが、脇を固める大人が手薄な感じです。なので、今後は例えば専科に行ったみっちゃんの助けを借りるとかの補強が必要ですね。

夢咲ねねは、ダンスでもスタイルのよさ、とくに手足の長さが際立っていて見栄えがありました。あともう少しなのが歌ですね。

今回の公演を観劇して、改めて雪組公演「ドンカルロス」と「Shining Rhythm!」のよさがわかりました。木村信司センセイの久しぶりのヒットでしたし、それに応えて雪組メンバーもよくがんばっていました。(なんで入りが悪かったのか不思議でしたが)

今回も星組生は体力勝負でがんばっていましたが、やはり作品の出来を超えることは無理です。

正塚センセイ、まだまだ老け込むには早すぎますよ!

せっかくの座付作者なのですから、これからも過去の名作を上回る新境地の作品、期待しています。![]()

もう大劇場公演はとっくに終わったのに今頃観劇報告、我ながら遅すぎです。m(__)m

ヨメさんの発病後、リハビリを兼ねて毎公演1回は必ず観劇することにしている宝塚ですが、2回見るのは今回が初めてです。

ちなみに私が複数回見たのは星組の「王家に‥」だけです。

最近もう一度見たいなと思った作品は「スカーレットピンパーネル」や「ロミオとジュリエット」、「オーシャンズ」ですが、どれもチケット入手難でかなわぬ夢。

ところが今回の公演は、出来は最近の宝塚ではベストと言えるほどなのに、どういうわけか客足は伸びず、チケットが売れ残っていました。

それで物は試しと、チケットを「宝塚歌劇 Webチケット」で探して見たら、あろうことか前楽・4月8日11時公演のチケットが3枚連番で取れました。

席までのアクセスの関係で、1階のS席が購入条件でしたが、やや後ろとはいえ19番の上手側席があったのはびっくり。

喜んでいいのかなんとも複雑な感じでした。

という前置きはこれぐらいで、観劇報告です。

4月8日は遅れていた桜が満開になる予報もあって、道路の渋滞が心配でしたが、実際は交通量が少なく9時40分には駐車場に着きました。花の道の桜も5分咲きぐらいになっていて、気温も上がって暖かく、花見の人たちも目立ちました。

劇場ロビーには久しぶりに誘ったヨメさんの母も来ていて無事合流。

席はこれまでほとんど下手側だった私たちにとって初めての上手側で、新鮮な感じでした。そして今回は前回のようにごっそり空席があるということもなく、1階はほぼ満席になっていました。

芝居の感想ですが、進化していましたね。

前回は公演が始まってすぐでしたから、まだ固さがあって、場面の展開がぎこちない感がありましたが、今回は滑らかに話が進んでいきました。

明るく快活でありながらやさしく人情の機微も分かる王子と、少し向う見ずなところもあるが素直で可愛い女官、そして家族の絆を見失って孤独な王と、その王との関係に悩む王妃。この2つの関係を軸に話が組み立てられています。

始まってすぐ気がついた変化は、未涼亜希のフェリペ2世。

前回はビジュアル的には苦悩する国王として申し分なかったのですが、声がそれに合っていない感じでした。

私としてはどうにも声が軽くて若すぎなのです。ヨメさんは「そんなことないよ」と言っていましたが、私は違和感アリアリ。

ところが今回は全くそんな感じはなく(というか、あとからそうだったよねと気がついたほど)、亡き妻を思う気持ちや、現王妃と息子の関係に疑念を抱いて苦悩する孤独な国王を見事に演じていました。

このヒト、斜めから見たらちょっとベン・キングズレーみたいで(笑)、いい性格俳優になれそうです。

主演の王子と女官は初めからよく演じていたので変化は気付かなかったのですが、

その相手役の王妃や、国王と並ぶおいしい役のフアナはさらによくなっていましたね。

やはり舞台は生き物ですね。進化していきます。

ただ今回も少し説明不足を感じたのはポーザ侯爵です。

焼身自殺するクララとの関係や「ネーデルラントでの惨状」が展開不足でいまひとつ理解できないので、彼が手紙を盗み出すという非常手段に至る経過と、最後に自分を裏切った侯爵を王子が無条件で許すところがしっくりこないのです。

結局ネーデルラントはどうなっていくのかもよくわからない。まあ、王子が現地に行き、侯爵と一緒に事態を打開するということでしょうか。

まあ逆に言うと、難といえばそんな細かいところぐらいで、全体としてはやはりよくできた作品でした。我が家(といっても二人だけですが)で「キムシン再評価」の声が上がっています。(笑)

ショーのほうの出来もやはりよくできていました。

各場面の展開にメリハリがあり、新鮮な振り付けのダンスと、聞かせる歌。

ひさしぶりに楽しめました。

「ジャズの場面」では結構激しいダンスが続いて圧巻です。

そのあとは打って変わって落ち着いたスペイン・アンダルシアが舞台のストーリー性のあるショー。何回見てもこれがしっくり馴染みます。ギターの演奏と歌もいい曲で印象に残ります。

ほんとうにいい仕事していますねぇ~と感心しました。

というわけで、見終わって無理して来た甲斐があったと3人納得して家路につきました。

好天で、花のみちの桜も一気に満開となっていました。

翌日が千秋楽で、後日スカイステージのニュースでその模様を見ました。

その最後で、今回の公演で退団するフアナを演じた涼花リサの挨拶を見ましたが、よかったですね。短い挨拶でしたが、気持ちのこもったいいものでした。

その映像で再確認しましたが、この人本当に美人ですね(いつも気づくのが遅い私です)。

前回の観劇でこんなきれいな人がいたのかと思いましたが、惜しいです。

今回の公演、残念ながら東京公演でもチケットの売れ行きが今一つですが、芝居とショーいずれもいい作品なので、もっと多くの人に見ていただければと思います。

今からでも良席が手に入りますので、ぜひご覧ください。お勧めです。

【東京宝塚劇場】

・雪組『ドン・カルロス』 『Shining Rhythm!』

・公演期間:2012年4月27日(金)~5月27日(日) ![]()

良かったですね!あまり期待していなかっただけに、余計見てよかったと思いました。

久しぶりに、もう一度みたいなと私たちが思ったほどの出来栄えでした。

恥ずかしながら、私はヴェルディの「ドン・カルロ」も、その原作となったシラー作の戯曲『スペイン王子ドン・カルロス』も知らなかったし、今回の作品についても何も事前に調べていなかったので、実際に観るまでどんな筋書きかはわからないままでした。

もっとも、今回のタカラヅカ・バージョンはかなり換骨奪胎されているので、原作を知っている人はむしろかなり違和感を感じたかもしれませんね。

大体、史実の王子はかなりかわいそうな人物だったようで、容貌も全く冴えず、若くして獄死しています。(笑)

それはさておき、今回のタカラヅカ版「ドン・カルロス」はよくまとまった話になっていました。少し説明不足なところもありますが、一本物ではないので仕方がないと思います。

芝居は狩りの場面から始まります。そこでの衣装からして、時代考証に忠実で地味な色合いながら豪華なものでした。舞台装置もよくできていました。

はじめのほうは少し展開が遅く感じましたが、だんだん展開に調子が出てきて、引き込まれていきました。この辺り、観劇したのが初日から間がないので、出演者も乗りきれていないせいもあるかもしれません。

作者についても何の予備知識もなく観ていたのですが、話が進んで全体の場面構成や舞台全体を使ったアンサンブルを観ていくにつれて、だんだん作者が見えてきました。

どう見てもこれはキムシン((木村信司センセイ)だと確信しました。(笑)

で、幕間にプログラムを買って確かめたらやはりそうでしたね。

(ちなみにビンボーな私たち夫婦がプログラムを買うのはよほど作品の出来がいいときです。(笑))

↓プログラムです。

この人は宝塚大劇場の大舞台を使うのがうまいですね。それと、時代の趨勢に対するメッセージを織り込んだ作品を作る能力にも長けています。

代表作は言わずと知れた「王家‥」です。その後の「スサノオ」もメッセージが強かったですが、よくできていたと思います。

彼のメッセージには共感するところが多いので、今の宝塚では一番好みの作者です。

ただ、このセンセイ、ついメッセージだけが先走ってしまい、話としての完成度が低くコケてしまった作品も少なくないのですが、今回は久々のクリーンヒットでしたね。(笑)

「ドン・カルロス」役の音月桂は役にぴったりのキャラクタで好演していました。演技力ももちろんですが、歌唱力があって、容貌に似合わず(笑)、低い声から無理なく歌い上げる歌声が素晴らしいです。容貌とのギャップ感アリなのが面白いです。

「レオノール」役の舞羽美海は、可憐な中にも芯があり、しかも大胆なところもある王妃の侍女役のヒロインをよく演じていて好印象です。慎み深さとひたむきさがよく伝わってきました。

私的には現トップ娘役中夢咲ねね・蒼乃夕妃と並び好感度の高い一人です。

(ただ、三人とも歌がやや難ありというところが惜しいです。^^;)

プログラムより

ところで今回のお話は、トップ二人の恋愛に、フェリペ2世とその王妃イサベルとの冷めた夫婦の関係が大きく絡んでいます。むしろこの夫婦の関係が大きな柱となっているといえるでしょう。

その悩み多い「フェリペ2世」を演じているのが未涼亜希。インパクトではトップを食ってしまっているともいえるおいしい役どころを好演しています。

帰宅して、プログラムの挨拶記事にキムシンが書いているのを読むと、今回の作品を書く動機がフェリペ2世への関心であったことがよくわかります。

おいしい役といえば、フェリペ2世の妹フアナも王子と侍女のよき理解者として重要な役割をはたしていますが、これを涼花リサが演じていて、いい感じでした。

詳しい筋書きは書きませんが、ドン・カルロスと王妃が不倫疑惑と異端審問で追い詰められていくところから、最後は逆転するところまで(←結構ネタバレです)緊迫感が高まっていくところがよかったです。

重苦しい展開から一転、最後は痛快な結末、気分よく劇場を後にできる(笑)昂揚感が心地よい作品になっていました。私たち二人とも、「もう一回観たい!」と思った次第です。

ショーのほうも前回の月組と比べたらよほどまともで、とくにスペインの場面がよかったです。

プログラムより

特に最後のエトワール!私は名前すら知らなかったのですが、透水さらさという生徒とのこと。

久しぶりに聞く美声、本当に感嘆しました。まあ最近これぞエトワールという人にはお耳にかかっていないので(笑)、新鮮な驚きでした。

雪組というと私たちは草笛雅子とか毬谷友子とかの伝説的なエトワール(古すぎ!)を思い浮かべてしまいますが、その再来といってもいいほどの美声で、うれしかったですね。

しかし今回、芝居もショーもこんなにいい出来なのに、私たちの観劇日に客席にぽっかり空席があったのは残念でした。

おそらく団体の予約席が何かの理由でキャンセルになったのか、一階S席16列から21列まで下手側の席がまとまって空席だったのは驚きでした。

前回の「仮面の男」が大コケだった影響なのか、ホームページで見るチケット販売状況も思わしくないのが気がかりですね。

まあそれもあって今回私たちもあまり期待せず観たのですが、うれしい誤算で、最近の公演では「オーシャンズ」に次ぐ良作だと思いました。

せっかくのいい公演ですが、幸か不幸かまだいい席が手に入ると思いますので(笑)、ぜひ皆さんもご覧になってください。

絶対お勧めです!

宝塚大劇場公演

公演期間:3月9日(金)~4月9日(月)

東京宝塚劇場公演

公演期間:4月27日(金)~5月27日(日)

一般前売:3月18日(日)