『夜への長い旅路』は20世紀アメリカの劇作家でありノーベル賞作家でもあるユージン・オニール作の戯曲ということで、

妻メアリーを麻実れい、その夫ジェイムズは益岡徹、長男ジェイミーは田中圭、次男エドマンドを満島真之介という配役でした。

もちろん観るといったのはヨメさん。麻実れいさん目当てです。(笑)

でも観劇日が近づくにつれ、「シンドイ話みたい」と弱気になっていましたが、いまさらそんなことを言われてもね。(笑)

当日は道も空いていて、40分で梅芸に到着。いつもの店で昼食後、劇場前に行きました。開場時間となって、劇場スタッフに案内されて車椅子で客席へ。観客層はけっこう年齢の幅が広かったですね。

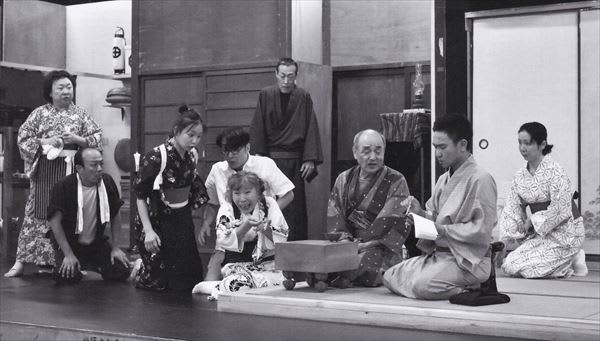

以下、感想です。といってもいつにも増して薄い感想ですが、ご容赦ください。例によって敬称略で、画像は当日購入のプログラムから。

今回の芝居は、原作者のユージン・オニールの実人生を舞台化したような話で、日本文学でいう「私小説」ジャンルに入るような作品です。私は、昔読んだ島尾敏雄の「死の棘」のような印象を感じながら観ていました。

とにかく家族4人が、果てしなくののしり合って非難の応酬で、悲嘆にくれていたかと思うと和解し、さらにまた傷つけ合うという場面が延々と続くので、最初はどんな話かと緊張感をもって観ていましたが、しだいに体内の防御反応が働き出して、瞼が‥。(殴)

チラッとヨメさんの様子をうかがうと、じっと見入っているので私も慌てて眼を見開きましたが、それも長くは持ちません。(^^;

とにかく話が進まない。演出家の熊林弘高自身が、「この戯曲には物語がない。」と言っていますから確かです。(笑)

麻実れいも同じくプログラムで「山手線みたいに台詞がぐるぐると繰り返される。起承転結がない」と語っていますが、いつまでたってもエンドレステープのように話が循環し続けたまま。

登場人物はとにかくひたすら口論し、誹謗中傷し、和解したかと思ったらすぐ取っ組み合いを始めるという具合で、途中、幕間を挟んでも状況が変わらないので、もうこちらが限界状態。(笑)

だんだん瞼が重くなってきて、でも一方では、ヨメさんに気付かれないように観ているフリもしなくてはならないし(殴)、台詞を聞くどころではなくなりました。もうこれは苦行そのもの。

ちょっと気分転換をと(殴)、同様な人がいないか周りを見渡すと、結構おられましたね。(笑)

特によくお休みだったのは私の右隣の男性客。(笑) 幕間になる前からすでにガックリ頭を垂れておられました。でそれを見た私は、かくてはならじと姿勢を正したものの、ついコクッとな。何度かそれを繰り返していたらなんとか幕間になり、ホッとしました。

さすがにヨメさんも、「やっぱりシンドイ話やね」。

まあ最近観た麻実れいの舞台では、ほぼ「昔の日々」と並ぶ眠い芝居でした。(殴)

ところで先のお隣さんですが、幕間に席を立ってしばらくして戻ってきましたが、座るなり就寝モード。(笑)

そのまま、ほぼ最後までお眠りでしたが、驚いたのは舞台が終わってから。

カーテンコールになった瞬間、彼氏はムクッと起き上がり、いきなり爆竹拍手を開始。(笑)

もうこちらはその鮮やかな変わり身に感心するばかり。すごいです。

この人、後日友人などに会ったら、「いゃあ、いい舞台だったよ」とかいうのでしょうかね。まるで本日5人目の役者さんといってもいい変身ぶりに脱帽でした。(笑)

まあこんな感想ばかりでは何なので(殴)、少しばかり役者さんごとの感想です。

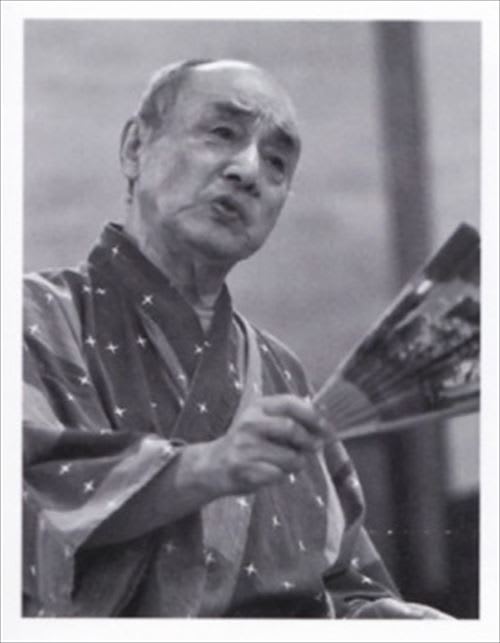

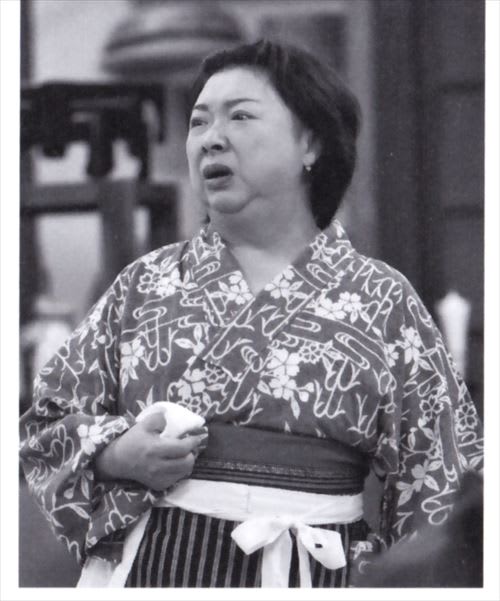

まず主役の麻実れい。

こんな脚本なのによくやっているなあ(殴)と感心しました。薬物依存の妻メアリー・キャヴァン・タイロン役をリアルに演じていました。この人、いつも思うのですが、緩急自在の台詞回しが見事で、とくに低い小さいつぶやくような台詞でも明瞭に聞き取れるところがすごいです。

それと、どんな役でも自分のキャラクタによく馴染ませているところも感心します。演出家にとって本当に得難い存在でしょうね。

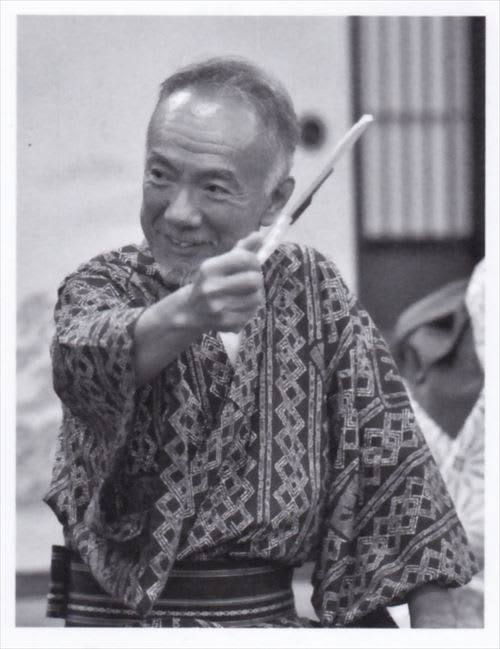

その夫、ジェイムズ・タイロン役が益岡徹です。

テレビではおなじみですが、芝居は今回初めてお目にかかりました。難しい脚本で、ほとんどしゃべりっぱなしという舞台ですが、頑張っていました。台詞もいいし、演技もリアルでわざとらしさがないし、これでもっと物語性があったらと、残念でした。

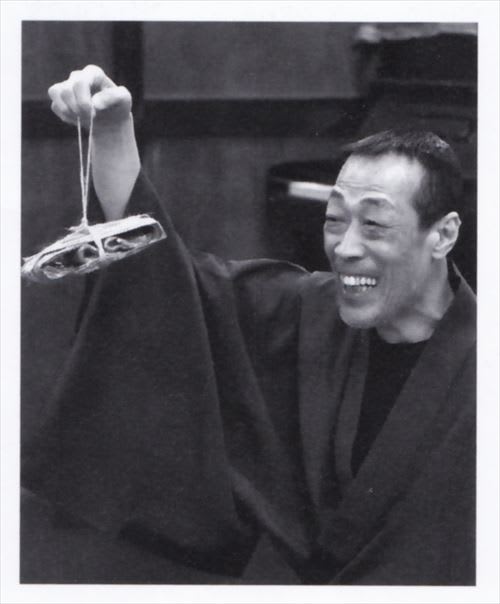

もう一人初めてだったのは長男ジェイムズ・タイロン・ジュニア役の田中圭です。

若々しく見えますが、プログラムによれば芸能界デビューは2000年とのことで、結構ベテランなんですね。

今回の演出家とは2度目とのことですが、感情の起伏の激しい台詞をこなしていて、頑張りはよく伝わってきました。(笑)

最後は次男エドマンド・タイロン役の満島真之介。

この人は、「祈りと怪物~ウィルヴィルの三姉妹~」 蜷川バージョンで初めてお目にかかって、その後も「おそるべき親たち」でも好演していたのでおなじみですが、今回も頑張っていたとはいえ、話が話なのでもったいなかったですね。まあこんな難解な話も、役者としての経験上無駄ではないと思いますので、今後またお目にかかれることを期待します。

ということで俳優陣は頑張っていたものの、こちらは最後まで話が見えないままの幕切れで、残念でした。

帰りの車の中でも二人とも話は弾まず、もう気持ちは次の観劇に切り替えていました。(笑)

妻メアリーを麻実れい、その夫ジェイムズは益岡徹、長男ジェイミーは田中圭、次男エドマンドを満島真之介という配役でした。

もちろん観るといったのはヨメさん。麻実れいさん目当てです。(笑)

でも観劇日が近づくにつれ、「シンドイ話みたい」と弱気になっていましたが、いまさらそんなことを言われてもね。(笑)

当日は道も空いていて、40分で梅芸に到着。いつもの店で昼食後、劇場前に行きました。開場時間となって、劇場スタッフに案内されて車椅子で客席へ。観客層はけっこう年齢の幅が広かったですね。

以下、感想です。といってもいつにも増して薄い感想ですが、ご容赦ください。例によって敬称略で、画像は当日購入のプログラムから。

今回の芝居は、原作者のユージン・オニールの実人生を舞台化したような話で、日本文学でいう「私小説」ジャンルに入るような作品です。私は、昔読んだ島尾敏雄の「死の棘」のような印象を感じながら観ていました。

とにかく家族4人が、果てしなくののしり合って非難の応酬で、悲嘆にくれていたかと思うと和解し、さらにまた傷つけ合うという場面が延々と続くので、最初はどんな話かと緊張感をもって観ていましたが、しだいに体内の防御反応が働き出して、瞼が‥。(殴)

チラッとヨメさんの様子をうかがうと、じっと見入っているので私も慌てて眼を見開きましたが、それも長くは持ちません。(^^;

とにかく話が進まない。演出家の熊林弘高自身が、「この戯曲には物語がない。」と言っていますから確かです。(笑)

麻実れいも同じくプログラムで「山手線みたいに台詞がぐるぐると繰り返される。起承転結がない」と語っていますが、いつまでたってもエンドレステープのように話が循環し続けたまま。

登場人物はとにかくひたすら口論し、誹謗中傷し、和解したかと思ったらすぐ取っ組み合いを始めるという具合で、途中、幕間を挟んでも状況が変わらないので、もうこちらが限界状態。(笑)

だんだん瞼が重くなってきて、でも一方では、ヨメさんに気付かれないように観ているフリもしなくてはならないし(殴)、台詞を聞くどころではなくなりました。もうこれは苦行そのもの。

ちょっと気分転換をと(殴)、同様な人がいないか周りを見渡すと、結構おられましたね。(笑)

特によくお休みだったのは私の右隣の男性客。(笑) 幕間になる前からすでにガックリ頭を垂れておられました。でそれを見た私は、かくてはならじと姿勢を正したものの、ついコクッとな。何度かそれを繰り返していたらなんとか幕間になり、ホッとしました。

さすがにヨメさんも、「やっぱりシンドイ話やね」。

まあ最近観た麻実れいの舞台では、ほぼ「昔の日々」と並ぶ眠い芝居でした。(殴)

ところで先のお隣さんですが、幕間に席を立ってしばらくして戻ってきましたが、座るなり就寝モード。(笑)

そのまま、ほぼ最後までお眠りでしたが、驚いたのは舞台が終わってから。

カーテンコールになった瞬間、彼氏はムクッと起き上がり、いきなり爆竹拍手を開始。(笑)

もうこちらはその鮮やかな変わり身に感心するばかり。すごいです。

この人、後日友人などに会ったら、「いゃあ、いい舞台だったよ」とかいうのでしょうかね。まるで本日5人目の役者さんといってもいい変身ぶりに脱帽でした。(笑)

まあこんな感想ばかりでは何なので(殴)、少しばかり役者さんごとの感想です。

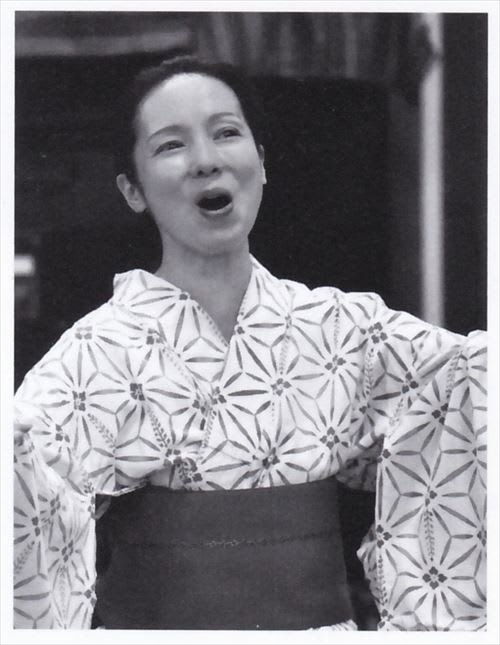

まず主役の麻実れい。

こんな脚本なのによくやっているなあ(殴)と感心しました。薬物依存の妻メアリー・キャヴァン・タイロン役をリアルに演じていました。この人、いつも思うのですが、緩急自在の台詞回しが見事で、とくに低い小さいつぶやくような台詞でも明瞭に聞き取れるところがすごいです。

それと、どんな役でも自分のキャラクタによく馴染ませているところも感心します。演出家にとって本当に得難い存在でしょうね。

その夫、ジェイムズ・タイロン役が益岡徹です。

テレビではおなじみですが、芝居は今回初めてお目にかかりました。難しい脚本で、ほとんどしゃべりっぱなしという舞台ですが、頑張っていました。台詞もいいし、演技もリアルでわざとらしさがないし、これでもっと物語性があったらと、残念でした。

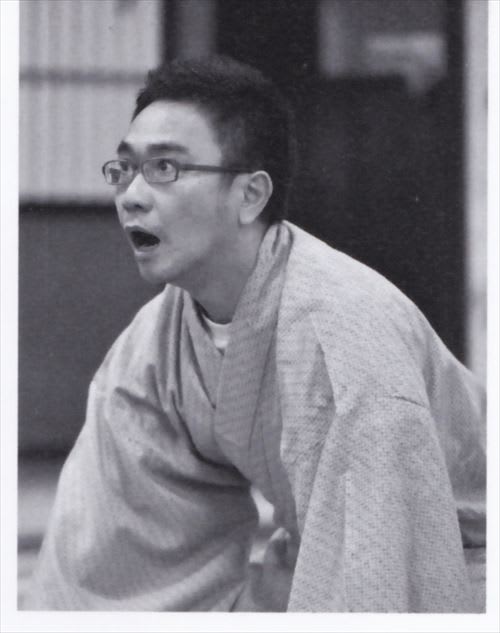

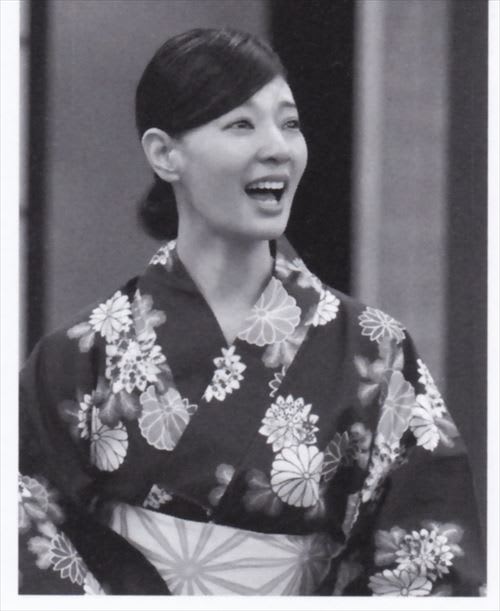

もう一人初めてだったのは長男ジェイムズ・タイロン・ジュニア役の田中圭です。

若々しく見えますが、プログラムによれば芸能界デビューは2000年とのことで、結構ベテランなんですね。

今回の演出家とは2度目とのことですが、感情の起伏の激しい台詞をこなしていて、頑張りはよく伝わってきました。(笑)

最後は次男エドマンド・タイロン役の満島真之介。

この人は、「祈りと怪物~ウィルヴィルの三姉妹~」 蜷川バージョンで初めてお目にかかって、その後も「おそるべき親たち」でも好演していたのでおなじみですが、今回も頑張っていたとはいえ、話が話なのでもったいなかったですね。まあこんな難解な話も、役者としての経験上無駄ではないと思いますので、今後またお目にかかれることを期待します。

ということで俳優陣は頑張っていたものの、こちらは最後まで話が見えないままの幕切れで、残念でした。

帰りの車の中でも二人とも話は弾まず、もう気持ちは次の観劇に切り替えていました。(笑)