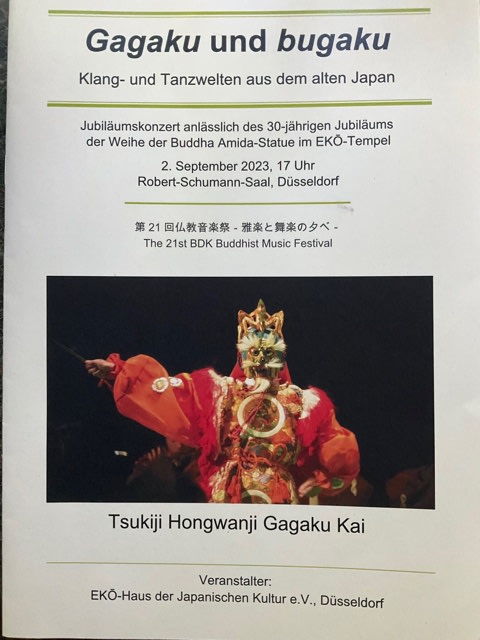

一昨日、デュッセルドルフのロバート・シューマンホールで開かれた雅楽と舞楽の夕べに行ってきました。

デュッセルドルフにある浄土真宗のお寺、恵光寺本堂に設置された阿弥陀仏の入仏式30周年を記念する演奏会です。

築地本願寺雅楽会の優雅な音色と幽玄の舞を堪能しました。

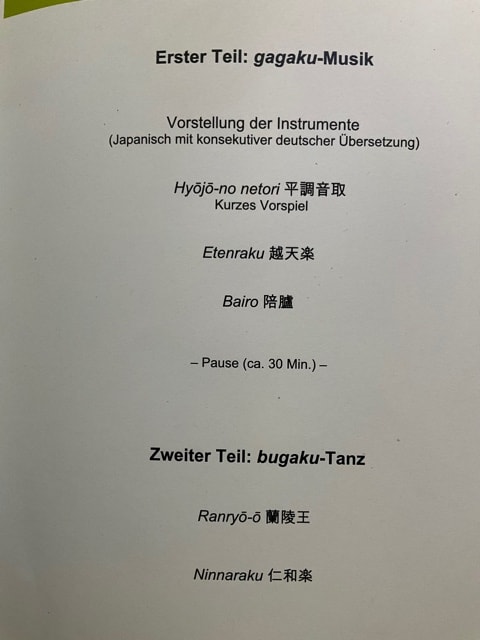

演奏前の楽器の説明も興味深かったです。

篳篥は地上の音、笙は天上の音、そして龍笛はその間を動く龍の声ということで、

雅楽は宇宙空間の響きなのだそうです。

雅楽は以前ケルンでも聴いたことがあり、その時も平調音取と越天楽が演奏されました。

舞楽の蘭陵王と仁和楽は初めてでした。

海外にいると、日本の伝統文化をたやすく(?)見ることができますよね。

望んでいなくても、やってくる…というか(^^;

雅楽は、姪の大学の文化祭(?)で見たことがあり、その豪華絢爛な舞台に驚いたことが思い出されます。

いつも思うのですが、義務教育の音楽の時間とかに見た記憶がないのです(^^;

いや、その衣装とか楽器とかは教科書とかで見たことがあっても、記憶に残るような映像が思い出せないのです。

でも、ドイツのバッハやモーツァルトetc.の顔も音楽も、きっちりと思い出せるのは、西洋主義の教育の問題かなぁ…と。。

ベルリンで駐在員夫人のドイツ語の曲のコーラスをやっていたことがあり、その先生(音楽大学生)が、「野バラ」や「シューベルトの子守唄」「鱒」などを皆知ってるのに驚いてましたよ。

「ローレライ」(ドイツ人でも知らない人が多い)を何故知ってるのか?としつこく聞かれました。

「私は日本の歌は1つも知らない」とも。。(^^;

このことは、いつかブログの記事にしようと思いつつ、チャンスがないのですけどね。

いつか雅楽や舞楽を見てみたいです♪

長くなってしまって、申し訳ありませんでしたm(_ _)m

コメントをありがとうございます。

日本の伝統芸能は国際交流基金がスポンサーとなり、ケルンの日本文化会館で時折演じられます。

雅楽は句会のお仲間が雅楽奏者で、雅楽愛好会のメンバーであることから比較的触れる機会が多いのです。

この方が教えてくださったのですが、枕草子の207段に篳篥の音をけなす記述があります。

「篳篥の音色はとてもうるさくて、秋の虫だとクツワムシのようで嫌いなので近くでは聞きたくない。

まして下手に吹いたのは憎たらしくなる......」

→雅楽奏者の間ではなく「篳篥弄りの段」と呼ばれているそうです(^O^)。