低山縦走シリーズⅢ『桑原橋のバス停から長谷口のバス停まで』

(その4)竜仙の滝→清阪

竜仙の滝から沢沿いの道を下ると、府道に出る。

またしばし歩道のない車道歩き。

法面に目をやると生えてる草が真っ白だ。

道路の端には粒子の細かそうな泥が堆積している。

車が通過するとこの泥が飛散し、被ってしまうようだ。

地図を見て気付いたのが採石場が近くにあること。

この府道は亀岡に繋がっているのだが、もう随分昔にこの道を通り自転車で亀岡まで往復したことがある。

その時採石場近くを走るのに、舞い上がる砂埃がひどく閉口したのを思い出した。

それがこの辺りまで拡散しているのだろう。

しかしあの頃はまだ若かったなあ。

でも10年後に今を思い返せば、あの頃は若かったなあとやはり思うのだろう。

さて、武士自然歩道はこの辺りまで。

茨木の市街地方面に向かい歩くと、新道に繋がっていてトンネルが見える。

そちらへは行かず旧道にそれると車作大橋(そんなに大きくないが)がある。

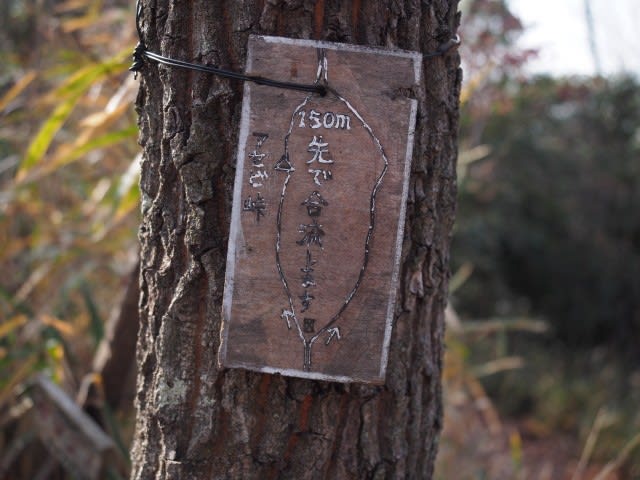

そこから北山自然歩道だ。

しばらく竜王山自然歩道と重なるらしい。

今度竜王山自然歩道も歩かねば。

道は再び上りに転じ、渓流横の林道を歩く。

山中だが舗装道路になったからか、他のハイカーはパッタリといなくなった。

有料で渓流釣りができるところのようで、きれいな水の流れる川床が石で区切られ、天然の釣り堀みたいなところがあった。

冬は時期を外れているのか、釣り人は誰もおらず。

新名神の高い橋梁の下をくぐり登る。

出来てまだ新しい東屋とベンチがあり、大きな説明板があった。

深山水路という、その昔畑中権内という庄屋さんが作った農業用用水路だった。

今も水は流れていて、水路沿いに遊歩道が整備されていた。

この水、今も使われているのだろうか。

水路は昔のままなのかと思ったが、どうも作り替えられているようだ。

水路を越えて先へと進もう。

北山自然歩道と竜王山自然歩道の別れ道があり、北山自然歩道の方へ進む。

道は舗装道でなくなるが、道幅は広く草で覆われている。

雪が積ったかのような白い枯野が印象的だ。

小川を越えると背の高い笹?極細の竹?で囲まれた道となる。

笹の藪には獣道のような隙間があった。

古い記憶と繋がる眺め。

子供のころこんな場所で秘密基地ごっこをした気がする。

田畑が現れ、集落が近いようだ。

さっきと別の府道に出て少し登ると清阪の集落に到着。

(その4)竜仙の滝→清阪

竜仙の滝から沢沿いの道を下ると、府道に出る。

またしばし歩道のない車道歩き。

法面に目をやると生えてる草が真っ白だ。

道路の端には粒子の細かそうな泥が堆積している。

車が通過するとこの泥が飛散し、被ってしまうようだ。

地図を見て気付いたのが採石場が近くにあること。

この府道は亀岡に繋がっているのだが、もう随分昔にこの道を通り自転車で亀岡まで往復したことがある。

その時採石場近くを走るのに、舞い上がる砂埃がひどく閉口したのを思い出した。

それがこの辺りまで拡散しているのだろう。

しかしあの頃はまだ若かったなあ。

でも10年後に今を思い返せば、あの頃は若かったなあとやはり思うのだろう。

さて、武士自然歩道はこの辺りまで。

茨木の市街地方面に向かい歩くと、新道に繋がっていてトンネルが見える。

そちらへは行かず旧道にそれると車作大橋(そんなに大きくないが)がある。

そこから北山自然歩道だ。

しばらく竜王山自然歩道と重なるらしい。

今度竜王山自然歩道も歩かねば。

道は再び上りに転じ、渓流横の林道を歩く。

山中だが舗装道路になったからか、他のハイカーはパッタリといなくなった。

有料で渓流釣りができるところのようで、きれいな水の流れる川床が石で区切られ、天然の釣り堀みたいなところがあった。

冬は時期を外れているのか、釣り人は誰もおらず。

新名神の高い橋梁の下をくぐり登る。

出来てまだ新しい東屋とベンチがあり、大きな説明板があった。

深山水路という、その昔畑中権内という庄屋さんが作った農業用用水路だった。

今も水は流れていて、水路沿いに遊歩道が整備されていた。

この水、今も使われているのだろうか。

水路は昔のままなのかと思ったが、どうも作り替えられているようだ。

水路を越えて先へと進もう。

北山自然歩道と竜王山自然歩道の別れ道があり、北山自然歩道の方へ進む。

道は舗装道でなくなるが、道幅は広く草で覆われている。

雪が積ったかのような白い枯野が印象的だ。

小川を越えると背の高い笹?極細の竹?で囲まれた道となる。

笹の藪には獣道のような隙間があった。

古い記憶と繋がる眺め。

子供のころこんな場所で秘密基地ごっこをした気がする。

田畑が現れ、集落が近いようだ。

さっきと別の府道に出て少し登ると清阪の集落に到着。