年度始めの予定では、早めの夏休みを6月に取得しようと考えていたが、今年は仕事の都合で長期休暇を取るのは難しそう。

久しぶりに山小屋に連泊して、どっぷり山に浸ろうと思っていたのだが、残念。

まあ長期休暇代わりにゴールデンウィークに良い旅ができたから、長く休みたくて悶々とすることもない。

来年のお楽しみとしよう。

ただ、近場の山にはない日本アルプスならではの雄大な山の景色は久しぶりに見てみたい。

一週間まるまる休むのは無理だが、週末に二日お休みを当てるくらいなら可能。

てことで二泊三日で行ってきた。

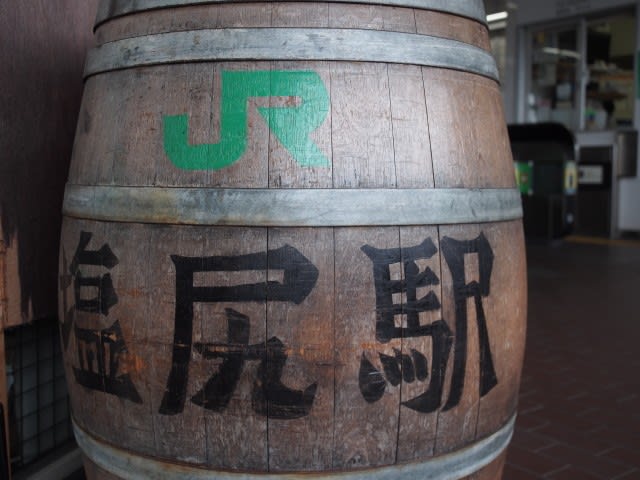

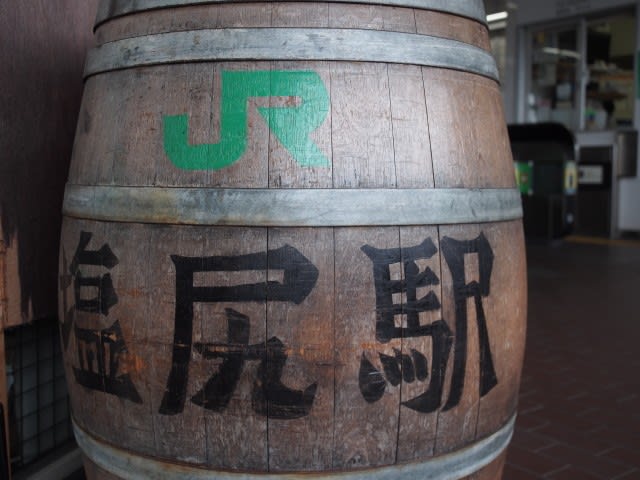

アクセス良く行ける山はないか探したところ、仙丈ヶ岳が良さげ。

南アルプスにある山である。

地図では麓の町から結構離れて見えるのだが、北沢峠という甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳を結ぶ縦走路の鞍部までバスで行けるので、健脚の人なら一泊二日でも行って帰ってこれそうな山である。

一日目に麓の旅館で宿泊、二日目に山頂にある山小屋まで行き、三日目に下山、そのまま帰阪のだいぶゆったりしたスケジュール。

梅雨の時期だから雨の可能性が高いがそれはそれで良し。

晴れたらそれも良し。

一番いいのは一日目曇り、二日目雨、三日目晴れ、かな。

雨ならではの山の表情と、晴れて見通せる見晴らしの良さと、両方写真に撮れるといいなと思っていた。

結果は一日目雨、二日目曇りのち雨、三日目晴れ、でまずまず希望どおり。

また分割記載したい。

久しぶりに山小屋に連泊して、どっぷり山に浸ろうと思っていたのだが、残念。

まあ長期休暇代わりにゴールデンウィークに良い旅ができたから、長く休みたくて悶々とすることもない。

来年のお楽しみとしよう。

ただ、近場の山にはない日本アルプスならではの雄大な山の景色は久しぶりに見てみたい。

一週間まるまる休むのは無理だが、週末に二日お休みを当てるくらいなら可能。

てことで二泊三日で行ってきた。

アクセス良く行ける山はないか探したところ、仙丈ヶ岳が良さげ。

南アルプスにある山である。

地図では麓の町から結構離れて見えるのだが、北沢峠という甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳を結ぶ縦走路の鞍部までバスで行けるので、健脚の人なら一泊二日でも行って帰ってこれそうな山である。

一日目に麓の旅館で宿泊、二日目に山頂にある山小屋まで行き、三日目に下山、そのまま帰阪のだいぶゆったりしたスケジュール。

梅雨の時期だから雨の可能性が高いがそれはそれで良し。

晴れたらそれも良し。

一番いいのは一日目曇り、二日目雨、三日目晴れ、かな。

雨ならではの山の表情と、晴れて見通せる見晴らしの良さと、両方写真に撮れるといいなと思っていた。

結果は一日目雨、二日目曇りのち雨、三日目晴れ、でまずまず希望どおり。

また分割記載したい。