(上久保の一里塚)

(妻籠宿の入口)

上久保の一里塚の間を通り過ぎて、坂道を下ると、

左4~5m昇った山の中腹に良寛が詠んだ歌碑がある。

南木曽町の説明に、

(木曽路にて、

・この暮れの もの悲しさに わかくさの

妻呼びたてて 小牡鹿(さおしか)鳴くも

この歌は手まり上人といわれた良寛が、

木曽路を通った折に詠まれた二首の内の一首です。)とある。

(良寛の歌碑)

しかしこの説明板によると、

木曽路にて二首を詠んでいるうちの一首であるというが、

残りの一首がどんな歌なのか書かれていない。

その一首は?と疑問が残ってしまう。

帰宅後に調べると、その一首は、

(木曽路にて

・狭筵(さむしろ)に 衣片敷き ぬばたまの

小夜ふけがたの 月を見るかも)であった。

その意味は、(狭い筵に、自分のかけた衣の袖の片方だけ敷いて、

夜更けになった月を自分一人で眺めることだなあ。)と言う意。

また、「この暮れの」の歌の意味は、

(何となくもの悲しく感じられるこの夕暮れ時に、

妻が恋しいと声を張り上げて、牡鹿が鳴いているなあ。

・若草の=妻にかかる枕詞)(良寛詩歌講座より)

良寛さんについての研究で一生を費やす人もあり、

ボクの出る幕ではなく、ボクはこの辺で中山道に戻る。

(元茶屋であった家)

(茶屋の向かい側にある水車)

(気持ちの良い林の中の道)

(木陰に咲いていた花、名前は知らない)

その先で右手にのびる広い道があり、

広い道を過ぎた先に良く手入れのされた立派な住宅がある。

元茶屋であった家と言う。

茶屋の向かい側、つまり左手に石の道標と水車小屋がある。

旧街道らしい杉林を抜けて下ると、

「中山道 蛇石」の石標がある。

その先を見ると谷川の脇に大きな石があり、

南木曽町の案内には、

(中世の中山道は、ここから沢沿いに上っていった。

元禄16年(1703)に道の付け替えが行われ、

妻籠城総堀を通る現在の道となった。)とある。

(中央に見える大きな石=蛇石)

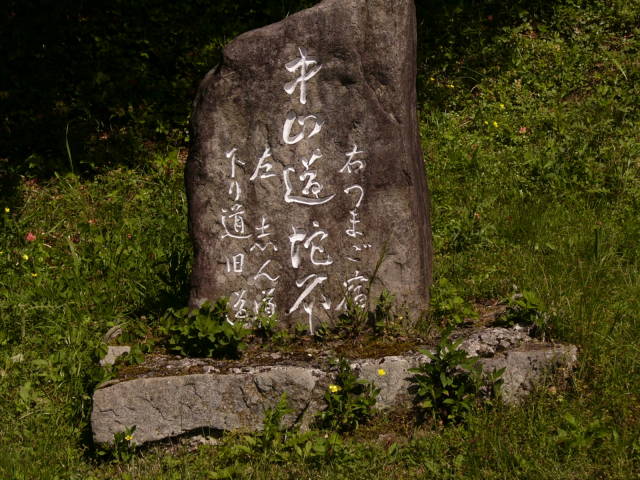

(蛇石にある石標、右妻籠、左新道、下り道旧道とある)

その先で道路は三又になり、

右は登りで妻籠城へ、

真ん中の道は下りで草の道を妻籠宿へ、

左の道は上りでアスファルト道路を飯田へ。

予定通り妻籠城へ向う一番右の道を登ることにする。

中央の道を妻籠方面から、リュックを背負った男性が、

ふうふう息を切らせながらやってきて立ち止まった。

見かねて、

「この先は下りですから、

一休みされてからお出かけになったほうが良いですよ」

その後ろに外国人の男女がやって来る。

「こんにちは!」とにこやかに声をかけて通り過ぎていく。

日本に来た外国人は、(こんにちは、ありがとう、さよなら)の言葉を

使いたくてしょうがない。

ボクも下手な英語で、

「Have a nice day!」と応じる。

この気の利いた英語に代わる日本語はないだろうか?

「素敵な一日になりますように!」なんて日本語は使わない。

辞書を引いてもせいぜい

(良い一日でありますように)くらいの日本語しか書いていない。

(右の草道が妻籠への道で、さらに右に妻籠城への道がある。)

(妻籠城への道)

右端の妻籠城址への上り道は、案内書では片道10分ほどとあった。

登り坂の勾配については、触れていない。

長い登り坂は、3分続けばかなりきつい。

それでも我慢して五分ほど上ると、道は二股に分かれ、

左を見るとかなり緩やかそうで、山をらせん状に登る感じであるが、

道をまたいで縄が張ってあり、

「この先通行できません」と張り紙がぶら下がっている。

右に直進の道は、かなり急坂である。

見ると上から降りてくる外人さん男女がいる。

女性はフレアスカートで二人とも荷物は持っていない。

実に気楽な格好である。

それに引き換えボク達はリュックサックに帽子をかぶり、

靴はトレッキングブーツといかにも物々しい。

「こんにちは!」と先に挨拶すると、

ふうふう言いながら上ってきたボク達をみて、

「こんにちは!この先は少しSteepですよ」と返事が返ってきた。

この外人さんは日本語が少し使えそうだ。

「ボクのような年寄りには難しいですか?」

とボクが自分を指差して聞くと、両手を広げて

「さあ どうだか分らない」なのか「解らない」というしぐさが帰ってきた。

「Thank you」と応えて、すれ違った。

すれ違った後で「Have a nice day!」を言うのを

忘れたことに気づいたが後の祭りであった。

急坂の山をらせん状に半分ほど回った所に頂上と言うか、

城の主郭(本丸)の址である山上の平坦地に着いた。

心地よい風が吹き、吐く息を整えながら、

猫の額ほどの城址を見て回る。

(妻籠城址)

(城址から御嶽山が見えるらしい)

南木曽町の史跡に指定されている妻籠城址について、

(妻籠城は、いつ誰によって築かれたか明らかではないが、

室町中期には築城されていたの推定される。

妻籠城は、天正十二年(1584)の小牧・長久手の戦いの折、

ここも戦場となり、木曽義昌の家臣山村甚平良勝が籠もって

徳川家康配下の菅沼、保科らの軍勢を退けている。

また慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いの時も、

軍勢が入ってここを固めたが、元和二年(1616)には廃城となった。

妻籠城は典型的な山城で、空掘・帯曲輪(おびまぐわ)、

さらには南木曽岳にのびる妻の神土塁(さいのかみどるい)と言う土塁も備えており、

規模の大きな構えであったことが知れる。

主郭へは徒歩十分で、北は木曽川と遠く駒ケ岳を望み、

南は妻籠宿から馬籠峠まで一望できる。)と説明がある。

ここにある(主郭へは徒歩十分で、)と言う説明から、

案内書には片道十分の道のりとしたのだと言うことが分った。

実際には、ボクの遅い足ではそれ以上に懸かるし、

山城の本丸跡での休憩を入れると、

往復で、かれこれ小一時間かかると見たほうが良い。

それにしても本丸跡から見る、山に囲まれた妻籠宿の景観は、

忘れることが出来ない美しさであった。

妻籠城址を後に山を下って妻籠宿に向う。

(眼下に見える妻籠宿、遠くは馬籠峠か?)

でも、いい歌。

では、

Have a nice night !

・・・・・とは言わないのかな?