(本庄側の見透かし灯篭)

(本庄宿9)

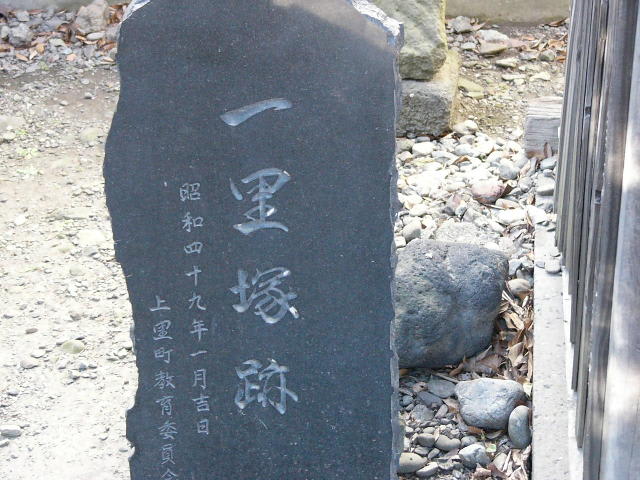

中山道を進むと、右側に阿弥陀堂と一里塚跡の碑がある。

すぐ先で国道17号に合流する。

(阿弥陀堂)

(阿弥陀堂脇の一里塚の碑)

しばらくは17号沿いに歩くが、

神流川(かんながわ)の手前の信号を左折し、

高崎線のガードをくぐると、右側に大光寺がある。

(大光寺)

本堂への参道を行くと、左手に鐘楼があり、その先には、

文化12年(1815)本庄宿の商人 戸谷半兵衛が、

街道を往来する人々の寄付を募って、

神流川を越す旅人のために建立した

常夜灯が移築されている。

(見透かし灯篭)

神流川は洪水のたびに、橋の位置や川の瀬が変わるので、

薄暗くなれば常夜灯が必要であった。

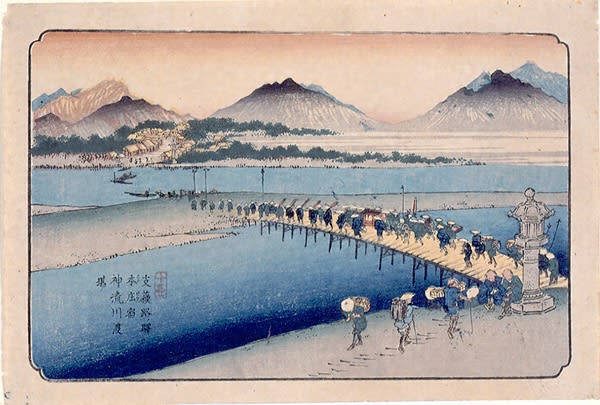

署名が入っていないので、英泉の作品と推定される

「支蘇路ノ駅(きそじのえき) 本庄宿 神流川渡場」によれば、

川の中州までは橋があり、その先は舟で渡った。

画面右手には、石灯篭が描かれている。

(蕨宿の歩道上にあったタイルの「支蘇路ノ駅 本庄宿 神流川渡場」に見える見透かし灯篭)

江戸幕府は防衛上の理由で、橋を架けさせなかったが、

「常には 仮はし有」であったらしい。

神流川は本庄宿を越え、新町宿に近いところを流れ、

一般には武蔵国と上野国との国境に認識されていた。

常夜灯は神流川挟んで、本庄宿と新町宿の両側にあり、

「見透かし灯篭」と呼ばれた。

大光寺にある灯篭は本庄側の灯篭であり、

橋を渡り終えたところに、新町宿側の常夜灯は

残っている。

また、大光寺は、臨済宗円覚寺派の寺で、山号を勅使山という。

建保三年(12159に武蔵七党の一党である丹党の、

勅使河原権三郎有直が創建したもので、勧進開山は禅宗を

伝えた栄西禅師である。― 中略 ―

当寺には栄西禅師直筆の扁額と総門、忠臣直重父子の冥福を祈った

不背碑(親子地蔵)六角のガン部を持った石憧、神流川の渡しの

安全を祈った見透かし灯篭が現存し貴重な文化財として知られる。

(埼玉県・上里町 両教育委員会)

(臨済宗の創始者栄西禅師直筆の扁額)

(直重父子の不背碑)

中山道に戻り神流川をわたる。橋の親柱代わりに

「見透かし灯篭」のレプリカが置いてある。

その台座に「見透かし灯篭」のいわれが書いてある。

もう新町宿であるし、ここからは上州(群馬県)に入る。

(見透かし灯篭のレプリカ)

(見透かし灯篭のいわれ)

(神社の社殿)

(神社の社殿)