(カメオ)

(ナポリを観ずして「結構」と言うなかれ)

ナポリと名前を聞いてすぐ思い出すのが、

日本製パスタのナポリタン。

ナポリについて少し知識ある人は、ピザのマルゲリータ。

このマルゲリータはボクたち夫婦の大好物である。

イタリアンレストランに入ると、

1) まず野菜サラダ、これは苦味が少しあるルッコラが

入っていないといけない。

2) 次がピザのマルゲリータ、モッツアレチーズとトマトとバジルが

程よく混ざっているのが美味しい。

3) つぎが茄子とベーコンのトマトソースのパスタ、

すこしピリ辛が良い。

4) 最後にエスプレッソのコーヒー、砂糖とミルクを入れる。

コーヒーを除き、一人前を二人でシェアするのが、

われわれにはほど良い量である。

十年ほど前にイタリア北部を訪ねたときは、

ガイドさんに聞いたら、ソフトドリンク、

次にパスタ、サラダ、これは前菜で、

メインは肉か魚、

デザートには甘~いケーキにコーヒーが普通と言われ、

その通りに注文したら

一人前分余ってしまった苦い経験がある。

挙句の果てにレストランのオーナーシェフが日本人びいきで、

頼んでもいないのにアルコールは無料にしてくれて飲み放題。

ウエイターががんがん注いでくる。

これには参った。

(ピッツア マルゲリータ)

(野菜サラダ)

(デザートのケーキ)

外国で困るのは食事の量の問題で、

外国人、特に白人系の国では、

およそ日本人の三倍くらいの量を食べるようだ。

何回もその量で困った経験がある。

カナダ、アメリカ、オーストラリア、

ここイタリアでも体験したが、おおむね一人前分余ってしまう。

ホテルへ帰って、食べるわけでもないのに、

余り物を持ち帰る英語を使いたいばっかりに、

格好つけて、ドギイバッグ(doggie bag)に入れてもらった。

今になっても「食べ物の量はどの位?

ボクには多すぎるのではないか」という

英語が思い当たらない。

信州へ旅した時、蕎麦屋さんに入って、

「ここの蕎麦の大盛りはどの位の量ですか?」

店員さんが答えて言う

「大盛りは1キロあります」

なぜこんなことを聞いたかというと、

メニュウに(中盛り)があったからだ。

このように答えてくれれば、どんなにそば好きのボクでも

(大盛り)を食べきれないことぐらい解る。

こんな会話ができる英語を是非教えて欲しいものである。

(どなたか適切な英語を教えていただけませんでしょうか?)

(ポンペイから見たベスピオ山)

「ナポリを観ずに死ぬな!」

「ナポリを見ないで結構と言うなかれ!」で代表されるナポリは、

ベスビオ山を含む海岸線の市街地の美しさを言うのであろうが、

ボクには特に感慨はなかった。

ナポリには二回目の訪問だったからであろうか。

どちらかと言うと

スペインのコスタ・デル・ソルの白い街ミハスや

イタリアにアルベロベッロ、日光、

トルコのカッパドキアのほうがはるかに感動した。

それより感動するものがナポリにはある。

それはベスビオ山の噴火によって埋まったポンペイの街である。

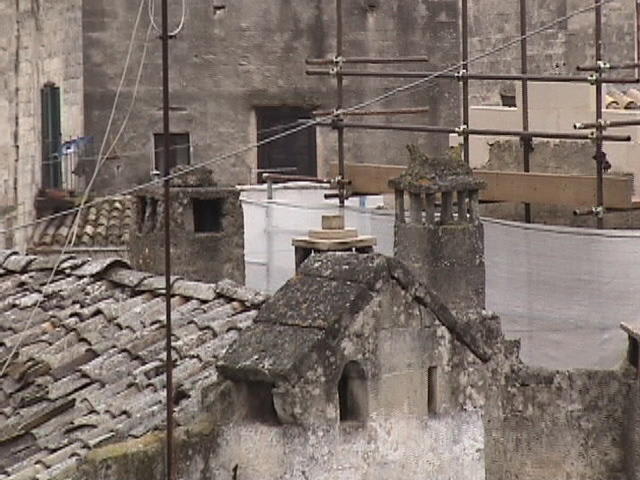

(ポンペイの遺跡)