(膳所神社の鳥居)

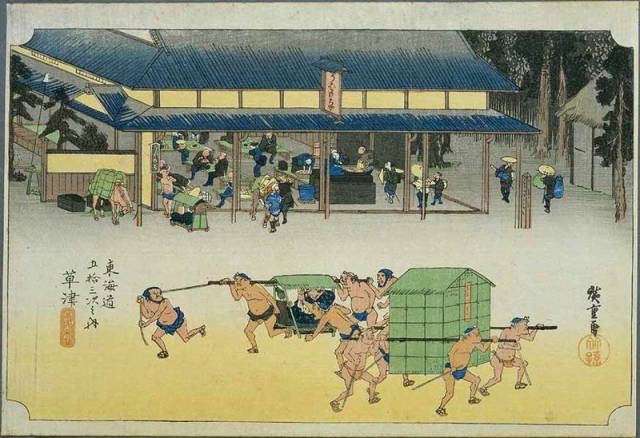

(大津宿 4)

左の奥まった所に膳所神社の鳥居が見える。

表門は国宝になっており、その説明には、

(この表門は、旧膳所城の二の丸より本丸への入口にあった城門で、

明治三年(1870)の膳所城取り壊しの際に移築されました。

門は、棟筋と扉筋とが同一の垂直面にない薬医門で、

城門として多く用いられています。

屋根瓦には急膳所城主本多氏の立ち葵紋が見られ、

桃山時代の建築として貴重なものです。

脇にはくぐり戸を付け、頑丈な造りで、

城門としての貫禄を持っています。)

(大津市教育委員会)とある。

(国宝の表門)

(扉筋が表門と同一垂直面に無い)

信号左が膳所神社なら、右には何かあるかと見ると、

正面に城門らしきものが見え、

手前右手上のほうに天守閣らしきものが見える。

確かめようと右折すると、

(国宝の表門)

(扉筋が表門と同一垂直面に無い)

信号左が膳所神社なら、右には何かあるかと見ると、

正面に城門らしきものが見え、

手前右手上のほうに天守閣らしきものが見える。

確かめようと右折すると、

この天守閣は膳所公民館の建物であった。

また城門に見えたのは、膳所公園入り口であった。

信号まで戻り、旧東海道を進む。

(右に天守閣が見える)

(立派な大津市公民館)

左手に「旧膳所城主 御菩提所」「梅香山 縁心寺」の石碑が、

山門の左右に建っている。

膳所城主本多氏の菩提寺である。

(膳所城主の菩提寺の「縁心寺」)

その先に和田神社がある。本殿は明治三十五年国の指定文化財になっている。

本殿の右手に大津市指定天然記念物の大銀杏の木が建っている。

高さ24mあり樹齢約600年といわれる。

枝から気根(枝から空中にでた根)が垂れ下がっている

また城門に見えたのは、膳所公園入り口であった。

信号まで戻り、旧東海道を進む。

(右に天守閣が見える)

(立派な大津市公民館)

左手に「旧膳所城主 御菩提所」「梅香山 縁心寺」の石碑が、

山門の左右に建っている。

膳所城主本多氏の菩提寺である。

(膳所城主の菩提寺の「縁心寺」)

その先に和田神社がある。本殿は明治三十五年国の指定文化財になっている。

本殿の右手に大津市指定天然記念物の大銀杏の木が建っている。

高さ24mあり樹齢約600年といわれる。

枝から気根(枝から空中にでた根)が垂れ下がっている

立派な公孫樹であるが、

その昔、関が原合戦後、捕えられた石田三成が、

休憩の際のつながれた木であるとされます。

(和田神社)

(重要文化財の和田神社神殿)

(石田三成が繋がれた大銀杏)

(根が空中に垂れ下がっている)

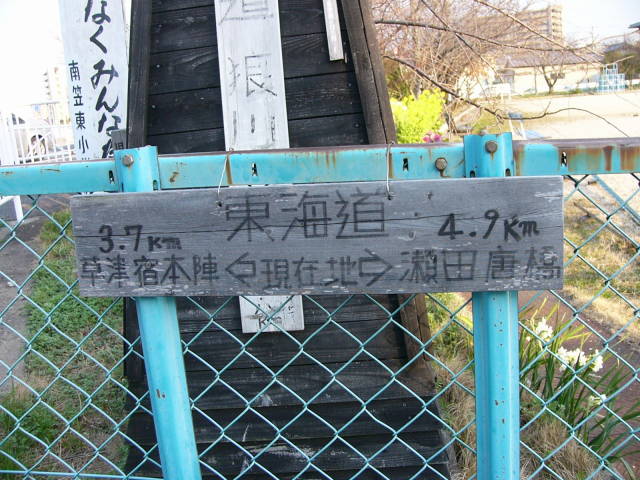

和田神社を出て進むと、Y字路となるが、これは左に行く。

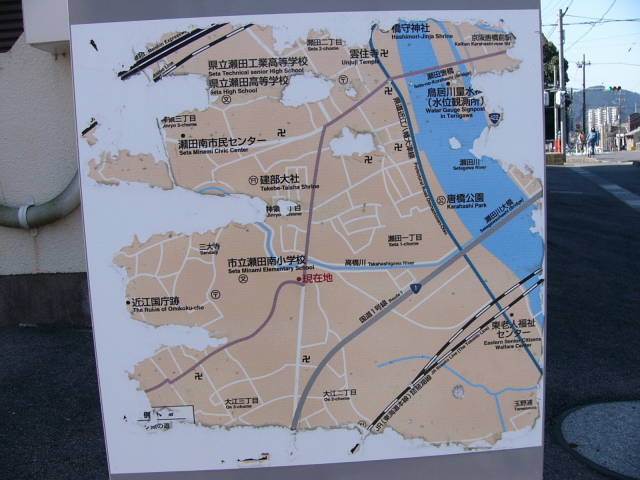

左手の階段下に案内看板がある。

次に前方が開け琵琶湖が望めるが、その手前を左折する。

左折した後は突き当りまで進む。

突き当たりにお寺「春台山 饗忍寺」があり、

これは右折する。

門前に案内看板があり解りやすい。

少し行くと、前方に国道があり、

自動車の往来が見える場所に来たら左折する。

直進すると橋を渡って(フレンドマート)に突き当たり、

道路はスーパーマーケット・フレンドマートを避けるように、

左へ流れるように進む。

道路は突き当たって袋小路かと思われるような場所に出るが、

道は右折しており、

右折すると左手に「石坐(いわい)神社」がある。

(突き当たりY字路は左へ)

(左階段下の案内)

(その先は琵琶湖が望めるが、一つ手前を左折)

(次は突き当りまで進む)

(突き当たり饗忍寺を右折)

(国道の自動車往来が見えてきたら左折)

(フレンドマートの前を左へ)

(突き当たりの感じを右折していく)

(石坐(いわい)神社)

(石坐神社の鳥居)

(石坐神社の本殿)

滋賀県の指定文化財である石坐神社は、

文永三年(1266)建立で鎌倉時代の建物として貴重である。

旧東海道は街道らしい民家がそこここに見受けられる。

道路は段違いになっており、じかに敵が攻め込めないようになっている。

右折して、今度は左折すると、右側に膳所城北惣門跡の碑がある。

その前を通り抜け直進すると、点滅信号にでる。

ここは直進すると左手に立派なお寺が見えてくる。

これが義仲寺だろうと思ったら間違いで、福正寺であった。

この間、道路は右に左に曲がり、間違いやすい、

案内看板に注意して歩きたい。

さらに進むと、今度は間違いなく、義仲寺が見える。

(旧街道らしい建物)

(段違いの道路)

(膳所城北惣門跡の碑)

(点滅信号は直進)

(見えてきた立派なお寺は福正寺)

(義仲寺)

その昔、関が原合戦後、捕えられた石田三成が、

休憩の際のつながれた木であるとされます。

(和田神社)

(重要文化財の和田神社神殿)

(石田三成が繋がれた大銀杏)

(根が空中に垂れ下がっている)

和田神社を出て進むと、Y字路となるが、これは左に行く。

左手の階段下に案内看板がある。

次に前方が開け琵琶湖が望めるが、その手前を左折する。

左折した後は突き当りまで進む。

突き当たりにお寺「春台山 饗忍寺」があり、

これは右折する。

門前に案内看板があり解りやすい。

少し行くと、前方に国道があり、

自動車の往来が見える場所に来たら左折する。

直進すると橋を渡って(フレンドマート)に突き当たり、

道路はスーパーマーケット・フレンドマートを避けるように、

左へ流れるように進む。

道路は突き当たって袋小路かと思われるような場所に出るが、

道は右折しており、

右折すると左手に「石坐(いわい)神社」がある。

(突き当たりY字路は左へ)

(左階段下の案内)

(その先は琵琶湖が望めるが、一つ手前を左折)

(次は突き当りまで進む)

(突き当たり饗忍寺を右折)

(国道の自動車往来が見えてきたら左折)

(フレンドマートの前を左へ)

(突き当たりの感じを右折していく)

(石坐(いわい)神社)

(石坐神社の鳥居)

(石坐神社の本殿)

滋賀県の指定文化財である石坐神社は、

文永三年(1266)建立で鎌倉時代の建物として貴重である。

旧東海道は街道らしい民家がそこここに見受けられる。

道路は段違いになっており、じかに敵が攻め込めないようになっている。

右折して、今度は左折すると、右側に膳所城北惣門跡の碑がある。

その前を通り抜け直進すると、点滅信号にでる。

ここは直進すると左手に立派なお寺が見えてくる。

これが義仲寺だろうと思ったら間違いで、福正寺であった。

この間、道路は右に左に曲がり、間違いやすい、

案内看板に注意して歩きたい。

さらに進むと、今度は間違いなく、義仲寺が見える。

(旧街道らしい建物)

(段違いの道路)

(膳所城北惣門跡の碑)

(点滅信号は直進)

(見えてきた立派なお寺は福正寺)

(義仲寺)