(奥の細道【19】塩釜神社)

多賀城の壺の碑を見て、十符の菅を訪ねて「奥のほそ道」を歩き、

塩釜神社を訪ねた芭蕉は、

「早朝、塩がまの明神に詣づ。国主再興せられて、宮柱ふとしく、

彩椽(さいてん)きらびやかに、

石の階(きざはし)九仭(きゅうじん)に重なり、・・・」とあり、

「石の階九仭に重なり」は、

表参道の200段に及ぶ石の階段のことを言っている。

(鳥居後ろの階段、202段あると言う)

(九仭に重なる石の階段)

地元の方は、一日置きに御参りしているからか、

いとも簡単に、この階段を上っている。

カミさんもすいすいとは行かないが、

途中で休むこともなく上まで登って、

ボクが行くのを待っている。

150段ほど登ったところで、一休憩していると、

地元の方が、

「この階段を上り終わったところから、まだ25段あって、

やっと門がくぐれます。」という。

少し休んで残りを一気に登る。

上を見るとまだ階段があって、その先に門がある。

一息入れて、今登って来た階段を振り返ってみると、

なるほど、芭蕉が「九仭の階」と云った意味が解った。

(振り返って見た階段)

(階段の上の階段と楼門)

更に25段の石段を上って、楼門をくぐると唐門があり、

そのおくに拝殿があるが、

拝殿に向かって右側に左宮、左側に右宮と記されている。

これはどうも塩釜神社を背にして、左右が付けられているように思える。

案内書では、左右本殿図が逆に記入してあったので、

間違いではなかろうかと思っていたが、現物を見て正しいことが分かった。

(唐門)

(左右逆転している左右本殿)

次に芭蕉は奥の細道で、

(神前に古き宝塔有。かねの戸びらの面に、「文治三年和泉三郎寄進」と有。

五百年来の俤(おもかげ)、今目の前にうかびて、そぞろに珍し。

渠(かれ)は勇義忠孝の士なり。

佳名今に至りてしたはずと言う事なし。)と綴っている。

その灯篭は今は「文治の灯篭」として拝殿前に置かれている。

(文治の灯篭)

和泉三郎について「奥の細道菅菰抄」の解説によれば、

「それ、よく父の遺命を守りて、

義経を捨てざるは孝也。よく義経に仕えるは忠なり。

兄に従わず義経に従うは義也。

終に戦死するは勇なり。佳は善なり。佳名は聞こえの良きことを言う。」と述べている。

参拝を終えて唐門を出て左折すると、天然記念物の塩竃桜がある。

この塩竃桜を見物するのを、

芭蕉は奥の細道を旅する目的に入れていたらしい。

芭蕉の書簡に

(弥生にいたり、待わび候塩竃の桜・・・)と書き送っている、という。

ボクが訪ねたのは時期が秋だったため、桜は枯葉を残す状態であるが、

目の前に写真があったのでご覧ください。

(国の指定天然記念物の塩竃桜)

(塩竃桜の花模様の写真)

写真で見るように、八重桜でも普通の八重と少し違って、

花びらに皺があり、雑多に重なっているように見える。

塩竃桜の前を通り、東門を出ると、

左手に志波彦神社がある。志波彦神(しばひこのかみ)をお祀りして、

農業守護・国土開発・殖産の神として崇敬されている。

それ相応に霊験あらたかなのであろう、

おごそかなご神域に、靴を脱ぎ石畳の上で、

額づきお祈りする女性の後ろ姿に、感動を覚えた。

(志波彦神社)

(志波彦神社で額づく女性)

そのまま東参道のだらだら階段を降りて、マリンゲート塩竃に向かう。

地図の上では、マリンゲート塩竃は近くにある様にみえたが、

歩くとかなり先の方にあることが分かった。

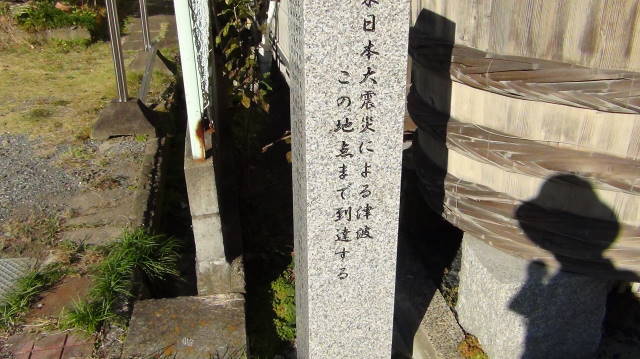

途中、まばらに建っている家は真新しいものが多いが、

先年の東日本大震災の津波で家屋敷が流されて、

新しい家と家の間はきれいさっぱり何もない更地のようで、

戦後の焼け野原のようであった。

マリンゲート塩竃から観光遊覧船で松島湾を横断して松島海岸へ向かうことにする。

観光船は毎時00分に出発するのであるが、

最終はPM15時である。

近いと思ったマリンゲート塩竃が思ったより遠くにあったため、

船着き場に着いた時は14:50分で危うく乗り遅れるところであったが、

遊覧船に乗って見るとお客様はボク達二人だけ。

(遊覧船)

それでも出船するまで待っていると乗客数人がどやどや乗り込んできた。

これでどうやら運航費用も出ると言うもんだ。

内心少しはらはらした。

出港するとすぐ左手に「籬島(まがきしま)」が見える。

松島湾の入口に沢山の島が重なりあったのが防波堤の役目をはたして、

大震災の津波を防ぎ、松島海岸は被害を免れたと言う。

それでも津波は島々に押し寄せて、奇岩をこわし、

松に襲い掛かって枯れ木になったものもある。

それでも芭蕉に「松島は扶桑第一の好風にして、凡そ洞庭・西湖を恥じず。」

と言わした美しい風景は、残ったようである。

次にその島々を載せておきたい。

(籬島)

(松島1)

(松島2)

(松島3)

(松島4)

(松島5)

(松島6)

(松島7)

(松島8)

多賀城の壺の碑を見て、十符の菅を訪ねて「奥のほそ道」を歩き、

塩釜神社を訪ねた芭蕉は、

「早朝、塩がまの明神に詣づ。国主再興せられて、宮柱ふとしく、

彩椽(さいてん)きらびやかに、

石の階(きざはし)九仭(きゅうじん)に重なり、・・・」とあり、

「石の階九仭に重なり」は、

表参道の200段に及ぶ石の階段のことを言っている。

(鳥居後ろの階段、202段あると言う)

(九仭に重なる石の階段)

地元の方は、一日置きに御参りしているからか、

いとも簡単に、この階段を上っている。

カミさんもすいすいとは行かないが、

途中で休むこともなく上まで登って、

ボクが行くのを待っている。

150段ほど登ったところで、一休憩していると、

地元の方が、

「この階段を上り終わったところから、まだ25段あって、

やっと門がくぐれます。」という。

少し休んで残りを一気に登る。

上を見るとまだ階段があって、その先に門がある。

一息入れて、今登って来た階段を振り返ってみると、

なるほど、芭蕉が「九仭の階」と云った意味が解った。

(振り返って見た階段)

(階段の上の階段と楼門)

更に25段の石段を上って、楼門をくぐると唐門があり、

そのおくに拝殿があるが、

拝殿に向かって右側に左宮、左側に右宮と記されている。

これはどうも塩釜神社を背にして、左右が付けられているように思える。

案内書では、左右本殿図が逆に記入してあったので、

間違いではなかろうかと思っていたが、現物を見て正しいことが分かった。

(唐門)

(左右逆転している左右本殿)

次に芭蕉は奥の細道で、

(神前に古き宝塔有。かねの戸びらの面に、「文治三年和泉三郎寄進」と有。

五百年来の俤(おもかげ)、今目の前にうかびて、そぞろに珍し。

渠(かれ)は勇義忠孝の士なり。

佳名今に至りてしたはずと言う事なし。)と綴っている。

その灯篭は今は「文治の灯篭」として拝殿前に置かれている。

(文治の灯篭)

和泉三郎について「奥の細道菅菰抄」の解説によれば、

「それ、よく父の遺命を守りて、

義経を捨てざるは孝也。よく義経に仕えるは忠なり。

兄に従わず義経に従うは義也。

終に戦死するは勇なり。佳は善なり。佳名は聞こえの良きことを言う。」と述べている。

参拝を終えて唐門を出て左折すると、天然記念物の塩竃桜がある。

この塩竃桜を見物するのを、

芭蕉は奥の細道を旅する目的に入れていたらしい。

芭蕉の書簡に

(弥生にいたり、待わび候塩竃の桜・・・)と書き送っている、という。

ボクが訪ねたのは時期が秋だったため、桜は枯葉を残す状態であるが、

目の前に写真があったのでご覧ください。

(国の指定天然記念物の塩竃桜)

(塩竃桜の花模様の写真)

写真で見るように、八重桜でも普通の八重と少し違って、

花びらに皺があり、雑多に重なっているように見える。

塩竃桜の前を通り、東門を出ると、

左手に志波彦神社がある。志波彦神(しばひこのかみ)をお祀りして、

農業守護・国土開発・殖産の神として崇敬されている。

それ相応に霊験あらたかなのであろう、

おごそかなご神域に、靴を脱ぎ石畳の上で、

額づきお祈りする女性の後ろ姿に、感動を覚えた。

(志波彦神社)

(志波彦神社で額づく女性)

そのまま東参道のだらだら階段を降りて、マリンゲート塩竃に向かう。

地図の上では、マリンゲート塩竃は近くにある様にみえたが、

歩くとかなり先の方にあることが分かった。

途中、まばらに建っている家は真新しいものが多いが、

先年の東日本大震災の津波で家屋敷が流されて、

新しい家と家の間はきれいさっぱり何もない更地のようで、

戦後の焼け野原のようであった。

マリンゲート塩竃から観光遊覧船で松島湾を横断して松島海岸へ向かうことにする。

観光船は毎時00分に出発するのであるが、

最終はPM15時である。

近いと思ったマリンゲート塩竃が思ったより遠くにあったため、

船着き場に着いた時は14:50分で危うく乗り遅れるところであったが、

遊覧船に乗って見るとお客様はボク達二人だけ。

(遊覧船)

それでも出船するまで待っていると乗客数人がどやどや乗り込んできた。

これでどうやら運航費用も出ると言うもんだ。

内心少しはらはらした。

出港するとすぐ左手に「籬島(まがきしま)」が見える。

松島湾の入口に沢山の島が重なりあったのが防波堤の役目をはたして、

大震災の津波を防ぎ、松島海岸は被害を免れたと言う。

それでも津波は島々に押し寄せて、奇岩をこわし、

松に襲い掛かって枯れ木になったものもある。

それでも芭蕉に「松島は扶桑第一の好風にして、凡そ洞庭・西湖を恥じず。」

と言わした美しい風景は、残ったようである。

次にその島々を載せておきたい。

(籬島)

(松島1)

(松島2)

(松島3)

(松島4)

(松島5)

(松島6)

(松島7)

(松島8)