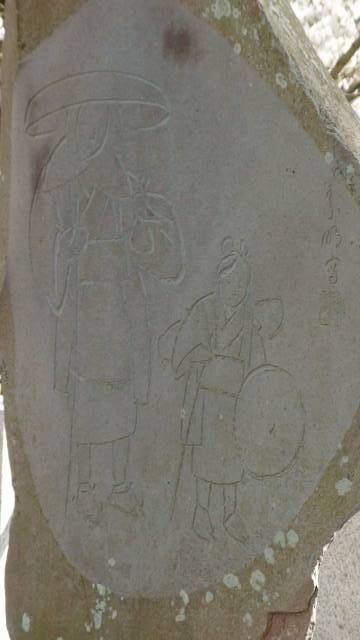

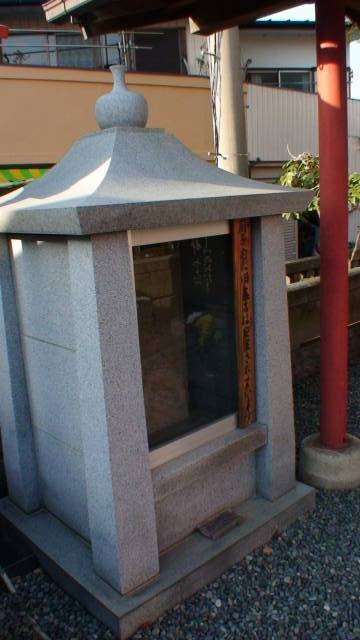

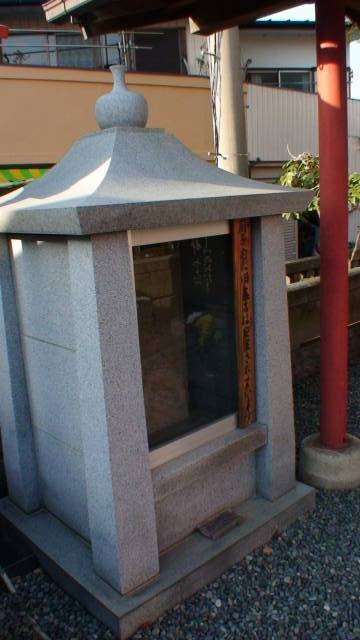

(顕正寺の石柱)

(栗橋宿2)

道路を挟んで顕正寺(けんしょうじ)がある。

ここには久喜市指定有形文化財の

木造阿弥陀如来立像があることで知られる。

久喜市に拠れば、寄木つくり阿弥陀如来立像は、

像高79cm、鎌倉時代の作と言われる。

本堂右横に(池田鴨之介の墓→)の大きな案内があるのでそちらに向う。

(池田鴨之介の墓の案内)

久喜市教育委員会の説明によれば、

(池田鴨之介は「新編武蔵風土記稿」によると、

並木五郎兵衛と共に、幕府に願い出て、

慶長年間(1596~1614)に、下総国栗橋村(現茨城県五霞町元栗橋)より、

村民を引き連れ、後の栗橋宿となる上河辺新田を開墾しました。

また下総の国中田新宿村藤の森(現茨城県古河市中田)より、

顕正寺を移したといわれています。

慶安元年(1648)12月9日に没し、

法名「光明院釈常薫」と言います。(中略)

代々栗橋宿の本陣役を務め、

子孫は明治22年私立淑徳女学館を設立し、

早くから女子教育に力を入れ、旧栗橋町の第三代町長として、

町政のために尽くした。久喜市教育委員会)とある。

(池田鴨之介のお墓、法名「光明院常薫」とあった)

顕正寺を出て、旧日光街道を行くと左手に(深廣寺)の案内がある。

左に進むと深廣寺(じんこうじ)の石柱があり、

正面に本堂があり、寄木造の単信上人の椅子に腰を掛けた座像が、

厨子に納められているとのことで、

深廣寺の第二代住職になった。

本堂左手に、樹齢300年の松の大木と21基の六角名号塔が目を引く。

この名号塔を造ったのが、単信上人であると言う。

(深廣寺の案内杭)

(深廣寺の石柱)

(深廣寺の本堂)

(本堂の無涯山の扁額)

(大松と21基の名号塔)

久喜市指定文化財(歴史資料)となっている「六角名号塔」について、

(高さ約360cm、一面の巾約50cm、

六角からなる石塔で、「南無阿弥陀仏」の名号が刻まれている。

この塔は、深廣寺二代住職 単信上人が伊豆より大石を船で持ち帰り、

承応3年(1654)~明暦二年(1656)の間に供養塔を20基建立、

その後明和三年(1766)に九代住職 法信上人が一基建立したもの。

基礎部右側面の地名の表記が、右から①~④番目までと、⑬~⑳番目までが、

「武州栗橋」となっており、⑤~⑫番目までは「武蔵野国新栗橋となっている。

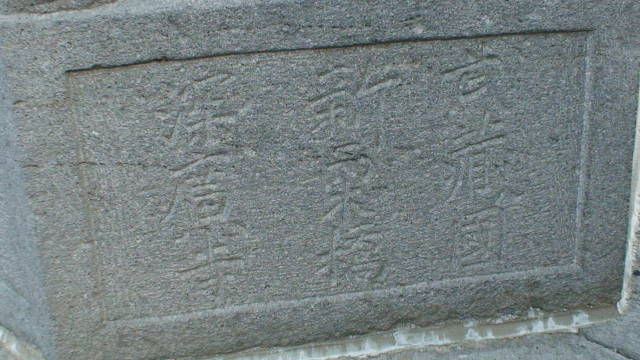

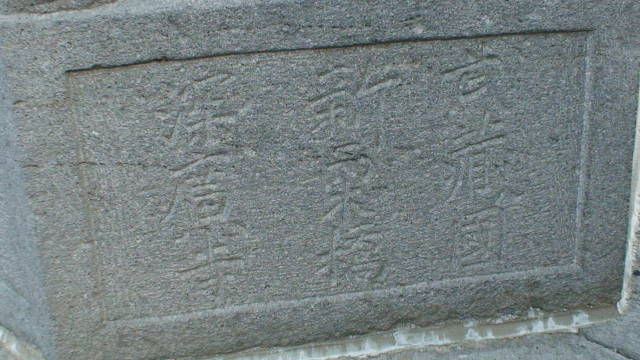

(石柱の基礎部分)

(武州栗橋 深廣寺と書いた基礎部分)

(武蔵国新栗橋 深廣寺とかいた基礎)

(21番目には「現世安穏 後生浄土」とある)

深廣寺を出て、旧日光街道を進むが、時間が17時近くなったので、

(栗橋駅入り口)の信号を左折、帰宅の用意をする。

栗橋駅までは、歩いて歩いて、疲れた身にはかなり遠く感じられたが、

街の雰囲気が駅に近く感じられたので、

T字路に指しかかったところで、左右どちらが駅か分からず、

右折した所に、車が停車していたので、近寄って道を訊ねると、

栗橋駅は左折するのが正しいとのこと、

「真直ぐですよ」と大声で念を押され、

内心ホッとして、駅に向った。

(「栗橋駅入り口」の信号機)

前方右手に駅らしき建物が見え、タクシーが待っているのが見え、

栗橋駅であることが分かった。JRと東武の栗橋駅が一箇所にあった。

(栗橋駅の建物)

駅が見えたところで、左手に小公園が見える。

入り口に「静御前の墓」と書いた石塔が建っている。

(静御前の墓と書いてある小公園)

静御前の墓がこんな所にあるとは、全く予想すらしなかった。

しかし、調べて見ると、日本全国に数箇所、静御前の墓があり、

伝説多き源義経が平泉から北海道に渡って、

さらに蒙古でジンギスカンになったと言われることから考えれば、

その妾の静御前の墓が、あっちこっちにあっても可笑しくはない。

静御前の墓として、久喜市教育委員会の説明をご覧ください。

(静御前は、磯の禅師(ぜんに)の一人娘として仁安3年(1168)に

生まれたといわれ、白拍子と呼ばれる美しい舞姫に成長いたしました。

干ばつが三年も続き、加えてその年も長い日照りで、

農民が大変困っておりました。

そこで、後鳥羽上皇が寿永元年(1182)、京都神泉苑に舞姫100人を選び、

「雨乞いの舞」を命ぜられました。

最後に静が舞い始めると空がにわかに曇り、激しく雨が降り出し、

三日三晩、雨が降り続いたといいます。

後鳥羽上皇は、静が15歳でありながら類稀な才能を賞嘆され、

褒美に「蝦蟇龍」の錦の舞衣を賜りました。

この衣は現在、古河市中田町の光了寺に保存されています。

平氏追討に功績のあった義経の寵愛を受けた静が、

初めて義経に出会ったのもその頃のことでした。

その後義経は兄頼朝の不興を蒙り、

奥州平泉の藤原氏を頼って京都を落ち延びました。

静は義経を慕って京都を発ち、平泉へ向いましたが、

途中下総の国下辺見付近で「義経討ち死」の報を耳にして、

悲しみにくれ仏門に入り、義経の菩提を弔いたいと再び京へ戻ろうとしました。

しかし、重なる悲しみと馴れぬ長旅の疲れから病気となり、

文治5年(1189)9月15日、この地で死去したと伝えられています。

侍女琴柱(ことじ)はこの地にあった高柳寺に遺骸を葬りましたが、

墓のしるしの無いのを哀れみ、

享和3年(1803)5月、関東郡代中川飛騨守忠英が

「静女之墳(はか)」の墓碑を建立したものと考えられています。

また境内にある「舞う蝶の 果てや夢みる 塚の蔭」と言う歌碑は、

江戸の歌人坐泉の作を村人が、

文化3年(1806)3月に建立したものであります。久喜市教育委員会)とある。

(静御前のお墓、遠景)

(静御前之墳とある)

墓石の右側にある歌碑、

「 静や志づ

しづのおだまき

くり返し昔を

いまになすよしも

がな」

墓石左側にある歌碑には、

「 吉野山

みねのしらゆき

ふみわけて

いりに志ひとの

あとぞ恋し

き」

(左手に旧墓石がガラス張りになって保存されている)

(旧墓石がガラス張りになって保存されている2)

(栗橋駅舎)

本日の歩行数4、5万歩、約28kmの歩行であった。

(栗橋宿2)

道路を挟んで顕正寺(けんしょうじ)がある。

ここには久喜市指定有形文化財の

木造阿弥陀如来立像があることで知られる。

久喜市に拠れば、寄木つくり阿弥陀如来立像は、

像高79cm、鎌倉時代の作と言われる。

本堂右横に(池田鴨之介の墓→)の大きな案内があるのでそちらに向う。

(池田鴨之介の墓の案内)

久喜市教育委員会の説明によれば、

(池田鴨之介は「新編武蔵風土記稿」によると、

並木五郎兵衛と共に、幕府に願い出て、

慶長年間(1596~1614)に、下総国栗橋村(現茨城県五霞町元栗橋)より、

村民を引き連れ、後の栗橋宿となる上河辺新田を開墾しました。

また下総の国中田新宿村藤の森(現茨城県古河市中田)より、

顕正寺を移したといわれています。

慶安元年(1648)12月9日に没し、

法名「光明院釈常薫」と言います。(中略)

代々栗橋宿の本陣役を務め、

子孫は明治22年私立淑徳女学館を設立し、

早くから女子教育に力を入れ、旧栗橋町の第三代町長として、

町政のために尽くした。久喜市教育委員会)とある。

(池田鴨之介のお墓、法名「光明院常薫」とあった)

顕正寺を出て、旧日光街道を行くと左手に(深廣寺)の案内がある。

左に進むと深廣寺(じんこうじ)の石柱があり、

正面に本堂があり、寄木造の単信上人の椅子に腰を掛けた座像が、

厨子に納められているとのことで、

深廣寺の第二代住職になった。

本堂左手に、樹齢300年の松の大木と21基の六角名号塔が目を引く。

この名号塔を造ったのが、単信上人であると言う。

(深廣寺の案内杭)

(深廣寺の石柱)

(深廣寺の本堂)

(本堂の無涯山の扁額)

(大松と21基の名号塔)

久喜市指定文化財(歴史資料)となっている「六角名号塔」について、

(高さ約360cm、一面の巾約50cm、

六角からなる石塔で、「南無阿弥陀仏」の名号が刻まれている。

この塔は、深廣寺二代住職 単信上人が伊豆より大石を船で持ち帰り、

承応3年(1654)~明暦二年(1656)の間に供養塔を20基建立、

その後明和三年(1766)に九代住職 法信上人が一基建立したもの。

基礎部右側面の地名の表記が、右から①~④番目までと、⑬~⑳番目までが、

「武州栗橋」となっており、⑤~⑫番目までは「武蔵野国新栗橋となっている。

(石柱の基礎部分)

(武州栗橋 深廣寺と書いた基礎部分)

(武蔵国新栗橋 深廣寺とかいた基礎)

(21番目には「現世安穏 後生浄土」とある)

深廣寺を出て、旧日光街道を進むが、時間が17時近くなったので、

(栗橋駅入り口)の信号を左折、帰宅の用意をする。

栗橋駅までは、歩いて歩いて、疲れた身にはかなり遠く感じられたが、

街の雰囲気が駅に近く感じられたので、

T字路に指しかかったところで、左右どちらが駅か分からず、

右折した所に、車が停車していたので、近寄って道を訊ねると、

栗橋駅は左折するのが正しいとのこと、

「真直ぐですよ」と大声で念を押され、

内心ホッとして、駅に向った。

(「栗橋駅入り口」の信号機)

前方右手に駅らしき建物が見え、タクシーが待っているのが見え、

栗橋駅であることが分かった。JRと東武の栗橋駅が一箇所にあった。

(栗橋駅の建物)

駅が見えたところで、左手に小公園が見える。

入り口に「静御前の墓」と書いた石塔が建っている。

(静御前の墓と書いてある小公園)

静御前の墓がこんな所にあるとは、全く予想すらしなかった。

しかし、調べて見ると、日本全国に数箇所、静御前の墓があり、

伝説多き源義経が平泉から北海道に渡って、

さらに蒙古でジンギスカンになったと言われることから考えれば、

その妾の静御前の墓が、あっちこっちにあっても可笑しくはない。

静御前の墓として、久喜市教育委員会の説明をご覧ください。

(静御前は、磯の禅師(ぜんに)の一人娘として仁安3年(1168)に

生まれたといわれ、白拍子と呼ばれる美しい舞姫に成長いたしました。

干ばつが三年も続き、加えてその年も長い日照りで、

農民が大変困っておりました。

そこで、後鳥羽上皇が寿永元年(1182)、京都神泉苑に舞姫100人を選び、

「雨乞いの舞」を命ぜられました。

最後に静が舞い始めると空がにわかに曇り、激しく雨が降り出し、

三日三晩、雨が降り続いたといいます。

後鳥羽上皇は、静が15歳でありながら類稀な才能を賞嘆され、

褒美に「蝦蟇龍」の錦の舞衣を賜りました。

この衣は現在、古河市中田町の光了寺に保存されています。

平氏追討に功績のあった義経の寵愛を受けた静が、

初めて義経に出会ったのもその頃のことでした。

その後義経は兄頼朝の不興を蒙り、

奥州平泉の藤原氏を頼って京都を落ち延びました。

静は義経を慕って京都を発ち、平泉へ向いましたが、

途中下総の国下辺見付近で「義経討ち死」の報を耳にして、

悲しみにくれ仏門に入り、義経の菩提を弔いたいと再び京へ戻ろうとしました。

しかし、重なる悲しみと馴れぬ長旅の疲れから病気となり、

文治5年(1189)9月15日、この地で死去したと伝えられています。

侍女琴柱(ことじ)はこの地にあった高柳寺に遺骸を葬りましたが、

墓のしるしの無いのを哀れみ、

享和3年(1803)5月、関東郡代中川飛騨守忠英が

「静女之墳(はか)」の墓碑を建立したものと考えられています。

また境内にある「舞う蝶の 果てや夢みる 塚の蔭」と言う歌碑は、

江戸の歌人坐泉の作を村人が、

文化3年(1806)3月に建立したものであります。久喜市教育委員会)とある。

(静御前のお墓、遠景)

(静御前之墳とある)

墓石の右側にある歌碑、

「 静や志づ

しづのおだまき

くり返し昔を

いまになすよしも

がな」

墓石左側にある歌碑には、

「 吉野山

みねのしらゆき

ふみわけて

いりに志ひとの

あとぞ恋し

き」

(左手に旧墓石がガラス張りになって保存されている)

(旧墓石がガラス張りになって保存されている2)

(栗橋駅舎)

本日の歩行数4、5万歩、約28kmの歩行であった。