(馬籠宿)

(馬籠宿本陣、藤村の実家)

(馬籠宿 4)

馬籠宿の枡形を過ぎて坂を下ると、

右手にJAのスーパーがあるバス通りに出る。

バス停(馬籠)のあるところで、

道路向こう側にはお土産物屋が並び、

中山道馬籠宿の京都側の石標が立っている。

(馬籠宿終りを示す枡形)

(土産物屋)

(京都側の中山道馬籠宿の石碑)

バス通りを過ぎて中山道を進むと今まで囲まれていた山々はなくなり、

開けた空と水田が一面に見える明るい地域に変わる。

間もなく丸山の坂という石碑があり、その先が馬籠城址になっている。

城跡とは言いながら、こんもりとした土塁が、

竹薮で覆われているだけの本当に何もない城址である。

説明によれば、

(この辺りの地名を「丸山」とも「城山」とも言い、

ここには今から五百年ほど前の室町時代から

「馬籠城(砦)」あったことが記されている。

戦国動乱の時代、馬籠は武田信玄の領地となるが、

武田氏滅亡後、織田信長の時代を経て、木曽義昌の治める所となる。

天正十二年(1584)三月、豊臣秀吉・徳川家康の両軍は小牧山に対峙した。

秀吉は徳川軍の攻め上がることを防ぐため、

木曽義昌に木曽路防衛を命じた。

義昌は兵三百を送って山村良勝に妻籠城を固めさせた。

馬籠城は島崎重道(島崎藤村の祖)が警備した。

天正十二年九月徳川家康は、

飯田の菅沼定利・高遠の保科正直・諏訪の諏訪頼忠らに木曽攻略を命じた。

三軍は妻籠城を責め、その一部は馬籠に攻め入り馬籠の北に陣地を構えた。

馬籠を守っていた島崎茂通は、あまりの大軍襲来に恐れをなし、

夜陰に紛れて木曽川沿いに妻籠城へ逃れた。

このため馬籠の集落は戦火から免れることが出来た。

今、三軍の陣地を敷いた馬籠集落の北の辺りを「陣場」という。

慶長五年(1600)、関が原の戦いで天下を制した家康は、

木曽を直轄地としていたが、元和元年(1615)尾州徳川義直の領地となり、

以来戦火のない馬篭城は姿を消した。)とある。

(丸山の坂の碑)

(庚申塔などがある左の階段を上がった所が馬籠城跡か)

(今は竹薮の城址)

「丸山の坂」の石碑にあるように、坂を登ると左に大きな森があり、

鳥居がある神社に出る。諏訪神社である。

鳥居脇には、島崎正樹翁記念碑が建っている。

島崎正樹は、藤村の父で「夜明け前」の青山半蔵のモデルになった人である。

この人を記念するもので、次男の広助(藤村の兄)の奔走により

明治45年に立てられたものである。なお、島崎藤村の本名は島崎春樹と言う。

(諏訪神社の鳥居)

(鳥居脇の島崎正樹翁記念碑)

(宿外れの民家)

(轍が馬籠宿を連想させる)]

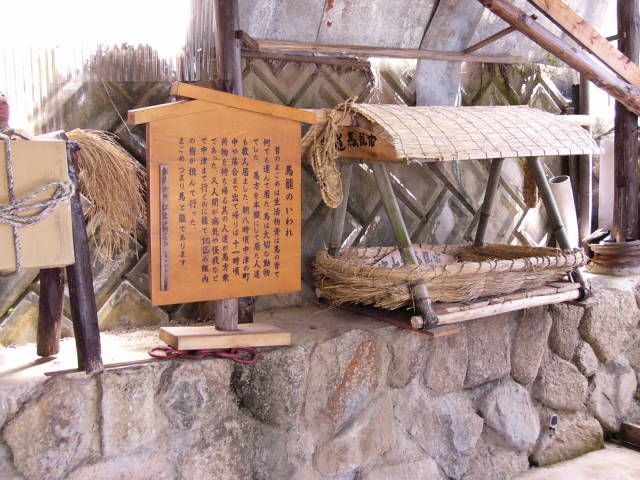

(馬込のいわれ、「生活物資を運んだ馬、病人を運んだ籠」=馬籠とある)

先に進み、

馬籠のいわれや、旅の駕籠を展示した所、

微笑ましい双体道祖神があったり、

清水が流れる水舟が置いてあったり、

田舎の情景に出会い楽しい。

(双体道祖神)

(水舟)

楽しみながら歩いて、諏訪神社から「夜明け前」の中にも出てくる地名

(荒町)(なかのかや)と言ったバス停を三箇所も過ぎる頃、

中津川盆地が一望できる所に出る。

その眺望の良い所には、正岡子規の句碑があり小公園になっている。

句碑には、

・桑の実の 木曽路出れば 穂麦かな (子規)

碑文には、

(明治二十四年、帝国大学文科大学生の正岡子規は

中山道を経て松山に帰省、馬篭を出て、

桑の実を食みつつこの辺りを過ぎる時、四囲一時に開け、

麦の緑と美濃の村落を見下ろす善美を愛でて、この俳句を作った。

後、木曽路の見聞を「かけはしの記」の紀行文、

岐蘇雑詩の漢詩として残した。――下略――)(松井利彦)とあり、

昭和54年に出来たものである。

石碑は中津川の市街地を見下ろすように建てられている。

(視界が広がる場所)

(小公園)

(正岡子規の歌碑)

(田園風景が続く)