(国分寺道の道標)

(左手の教覚寺、山門右側に稲葉石見守の碑がある。)

(赤坂宿7)

国分寺の道標を見て右折。

左手に教覚寺というお寺がある。

ずいぶん立派なお寺である。

門前に「稲葉石見守正休公碑」が建っている。

余り聞きなれない名前であるが略歴を掲げておく。

稲葉石見守正休は、将軍(綱吉)の小姓組番頭から若年寄となる。

若年寄 正休が淀川改修工事の見積もりを4万両としたことに対し、

時の大老 堀田筑前守正俊がこれを過剰として、

別の者に半額で見積もりを立てさせ、

これを採用しようとしたため正休は面目を失い遺恨をもった。

正休は大老・老中用部屋で正俊に挨拶をした後、

用があるといって次の間に正俊を呼び出し

「天下のため、覚悟」と叫びながら脇差で討ち果たした。

その後、老中 大久保なにがしが駆けつけ切りかかったが、

正休は微笑んで無抵抗であった。

しかし、後から集まった者たちに滅多切りにされて即死した。

正休は美濃の国青野藩主であった。

江戸城中、刃傷沙汰の二件目の事件。

青野の城主であったので、ここに碑があるのは理解できた。

三件目は、有名な忠臣蔵の浅野匠頭長矩の刃傷事件である。

まさか「忠臣蔵」を知らない人はいないだろう。

となると、一件目が気にになるところ。

一件目は、豊島明重。

豊島氏といえば武蔵国に一大勢力を張った豪族で、

今でも東京都豊島区など名前が残る名門。

ことの起こりは、時の老中・井上家の長男と、

大坂町奉行・島田家の娘の縁談で、

仲人の労をとったのは明重である。

いよいよ婚儀の日が近づいたとき、

井上家側から今回の話は無かったことにする、

と一方的に破談を申し入れてきた。

しかも、井上家では山形の22万石の大名・鳥居家の娘を迎えると言うもの。

明重の胸中は収まらず、西の丸殿中で井上に出会うや

「武士に二言はない筈だ!」と絶叫し一気に井上を切り伏せた。

留めに入った小姓組の某が羽交い絞めにしてとめた所、

最早これまでと、明重持った刀で自らを刺し、

組み付いた小姓をも田楽刺しにし、二人とも絶命した。

昔の人は、やることがずいぶん荒っぽいですね。

覚悟の上とは言いながら・・・。

(教覚寺の山門から本堂を望む)

(先ほど渡った県道の先に美濃国分寺跡はある)

話が長くなったが、この教覚寺の前を抜けると広々と開けて、

見晴らしが良くなり、先ほどの広い通り(県道)を横断する。

その先に美濃国分寺跡が広がっている。

広々とした国分寺公園の先は青野山になっており、

景色はよいが人一人いなかった。

土、日、祭日には芝生で遊ぶ親子で溢れるのが目に浮かぶ場所である。

国分寺は土手に囲まれており、その土手の上には生垣がある。

国分寺ができた時には、ここに築地塀があったとされる。

(美濃国分寺跡の碑、この左右に築地塀があったとされる)

(築地塀のあったところ、今は生垣になっている)

説明には、

(寺域を区画するため、四囲の築地塀が設けられた。

塀は下部で幅6.2m、高さは3m程と考えられる。

南北と西側には外側に約3mの大溝がめぐる。

復元は下部を土盛芝張りとし、上面に山茶花を植栽した。)とある。

(史跡 美濃国分寺跡)の石碑があるところに南門があったところで、

説明によると、

(美濃国分寺の正門である南門の基壇の大きさは東西19.8m、

南北12mで、東西の中央部から幅6.2mの築地塀が連なる。)とある。

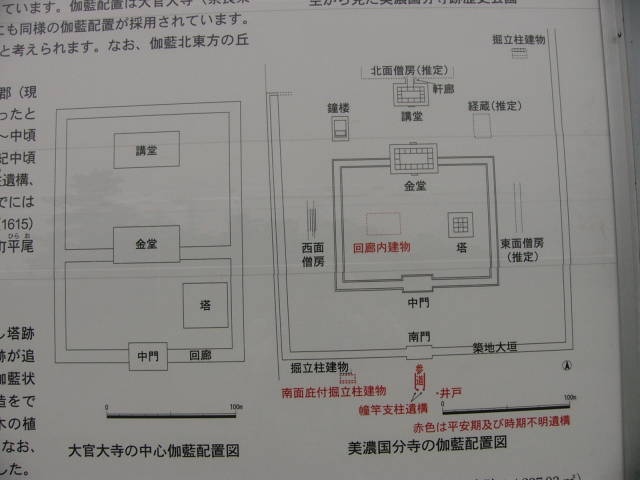

美濃国分寺については、

(美濃国分寺は、

美濃国府(不破郡垂井町府中)や不破の関(関が原町松尾)に近い、

ここ青野ヶ原の景勝地に建立されました。

背後に青野山がひかえ、南は東山道に面して建てられた国分寺は、

わずかに塔跡を残すのみで、地中に埋もれていました。

昭和43年(1968)度から始まった発掘調査で、

伽藍の大部分が明らかになった。

伽藍の範囲は東西230m、南北250m以上で、

周囲には築地大垣をめぐらせていました。――後略)とある。

長いので、概略を述べると、国分寺は仁和3年(877)焼失し、

その後10世紀前半~中頃に再建され、12世紀末にはその機能を失ったらしい。

青野山にある、現美濃国分寺は元和元年(1656)に立てられた物で、

國分尼寺跡は垂井町平尾にあるとのこと。

伽藍配置図を撮って貼り付けて置きます。

この時代の国分寺にご興味のある方は是非お訪ねください。

(伽藍配置図)

(その遺構)

中山道に戻り進むと、左手に中山道一里塚跡の石碑と常夜灯がたっている。

青野ヶ原の一里塚で、江戸から数えて111番目にあたる。

まもなく道路上に見える「中山道」の案内には垂井町平尾とあり、

垂井町に入っている。

(青野ヶ原の一里塚跡)

(垂井町平尾の町並み)

(一里塚から振り返った町の様子)