(高山陣屋の代官役宅の庭)

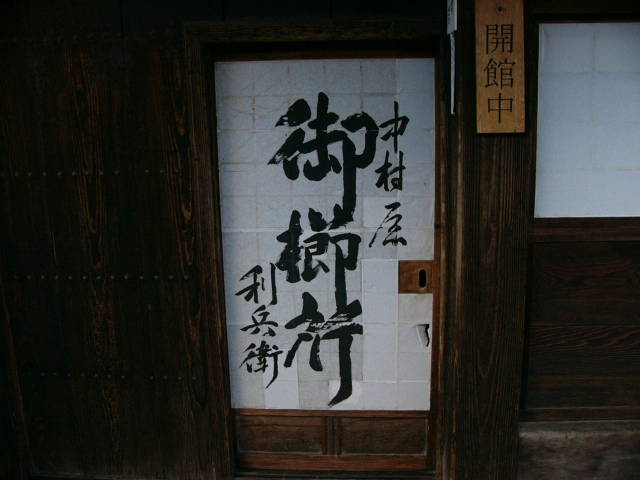

(問屋場の送り状)

この夏(2008)、飛騨高山→白川郷へ小六の孫と旅をした。

孫は何故か江戸時代に興味を持っており、中山道板橋宿の

歴史(本陣、脇本陣、問屋など)を訪ねたりしている。

飛騨高山では、高山陣屋に行きたいと言うので一緒に行くことにした。

入り口にボランティア・ガイドの方がいらっしゃったので、

小六の孫を中心にガイドをお願いした。

(飛騨高山陣屋のお白州、ここで裁きを受けた。)

そのガイドの中で、板橋宿の問屋

豊田孫右衛門の送り状(生首六個の)があるので是非ご覧になって行って欲しいと言われた。

私が東京の板橋から来たことを話してあったので、特にその話をされたと思う。

その送り状とは、安永二年(1773)大原代官が、

飛騨の農民におよそ25%の増税をしたことがきっかけで、

農民は食生活を脅かされ、この増税では餓死することが予想され、

同じ死ぬのならば、江戸に出て直訴し処罰されたほうが良いと覚悟を決め、

駕籠訴をした六人の生首が江戸小伝馬町から飛騨高山に送られた送り状であった。

(送り状の書き出しの部分現代語訳の写し)

展示資料の撮影は禁止されていたが、その資料は達筆な筆書きで、

古文書の読み書きを勉強しているか、

あるいは筆書きに堪能でなければとても判読できるようなものでなかった。

それで観光客のために現代語に翻訳した資料が並べて展示してあったので、

ガイドさんに現代語資料の撮影許可を貰って写真を撮った。

家に帰って読んでみると、次のようであった。

「安永二年 飛州御用御触れ留帳 巳十一月より

一、松平右近将監様宿継御証文写 一通

一、人馬触御書付 一通

右は飛州高山へ御仕置き者の首六つ今十八日、

江戸表差出し成られ候間、

人馬用意これあるべき候、もっとも道中遅滞なき様

相触れるべく候 以上

巳12月18日 江戸南伝馬町 吉沢主計

板橋より飛州高山まで

但し、中山道を通り宿々の問屋中

洗馬より宮ノ越まで宿々御問屋中

一札の事

飛騨の国大野郡前原村 籐右衛門 首

同国同郡江名子村 孫次郎 首

同国同郡金樋村 甚蔵 首

獄門首六つ桶に入れ

但し、立て札銘銘に附け、桐油の儀上付け

同国同郡牧ヶ洞村 善十郎 首

同国同郡山本村 彦兵衛 首

同国同郡船津町村 太郎兵衛 首

右の通りたしかに受取り、蕨宿へ継ぎ送り申し候。 以上

中山道板橋問屋 豊田孫右衛門

12月十八日

南伝馬町 吉沢主計殿

大伝馬町 馬込勘解由殿 」

とある。

(送り状「板橋より」の終りの部分)

このときの25%増税のやり方は、田畑の検地見直しにより、

例えば、7.5反歩の田を10反歩あることに見直したことによる。

農民はもはや生活が成り立たず、餓死をするくらいなら、

死罪になっても万一直訴が取り上げられれば、

残された者の生活が確保できるとばかりに直訴に及んだ。

しかしその決意もむなしく斬罪に処された。

つい最近になって木曽の贄川関所を訪ねると、

この生首が関所を通過した記録が残っている。

それは木曽平沢の神官が残した「萬書留」の中にある記録で、

「(安永二年)十二月二十三日の朝、当所を首桶六つ、

村付名を記し、飛騨へ持ち行き申し候」とある。

板橋宿の問屋 豊田孫右衛門の蕨宿への送り状は「十二月十八日」であることから、

生首六つは、六日間で平沢(漆器の町平沢http://hide-san.blog.ocn.ne.jp/bach/2008/12/post_5120.html参照)

へ届いたものと見える。

板橋宿から平沢まで約240kmあるから、

一日平均40kmの道を生首六個は進んだものと見られる。

軽井沢の碓氷峠や、和田宿の和田峠、塩尻峠もなんのその、

馬に乗せて急いだものであろうか。

あるいは同じ一般庶民の同情に値する荷物であるだけに、

運ぶ人たちは、早く遺族に送り届けようとする気持ちが働いたのであろうか。

この首は飛騨一円を巻き込んだ農民一揆の流れで、

江戸から飛騨に送られたが、その道順が憶測の域にあることを発見した。

つまりこれらの首は中山道薮原宿から奈川を通り、

野麦峠を越えて飛騨に入ったであろうと楢川村発行の

「贄川関所」なる小冊子に記されていた。

それは役人が江戸から飛騨に入ったルートと同じであろうと言う

推測がもとになっている。

しかし、前述の飛騨高山への送り状によれば、

中山道を経由し洗馬から宮ノ越の各宿々宛になっており、

少なくも宮ノ越まで送られたことは間違い無さそうである。

そこで、この送り状のコピーを贄川関所に送り、記述が間違っているので、

次回増刷するときは訂正していただくようお願いした。

なお、一揆に加担し直訴に及んだ農民たちを、

ボクは文盲であろうと思っていたが、実は能筆であった。

このことは、ボクにとって驚きでもあったが新しい発見でもあった。