アヴェ・マリア!

愛する兄弟姉妹の皆様、

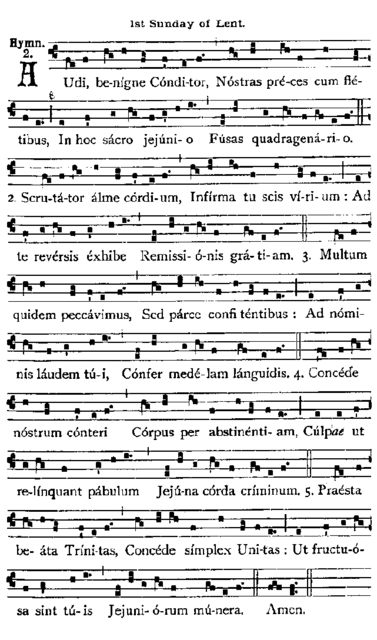

6月24日は洗者聖ヨハネの祝日でした。そこで、聖ヨハネの祝日に聖務日課で歌う有名な Ut queant laxis resonare fibris という賛歌の日本語の訳をご紹介します。

第一節は特に有名で、ドレミの名前の元になっています。最初のUT は、後にDO となりました。

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum,

SOLve polluti

LAbii reatum,

Sancte

Iohannes.

これについては、次のウェブ・サイトに大変参考になる訳が出ていたので合わせてご紹介します。

「詩の朗唱について」

Catholic Encyclopedia には次のような説明がありました。13世紀のドゥランドゥス(Durandus)によると、8世紀のモンテカシーノのベネディクト会修道士であったパウルス・ディアコヌス(助祭パウロ Paulus Diaconus)は、ランゴバルドの歴史を書いて有名な人ですが、復活の徹夜祭で、助祭として復活の賛美歌 Exsultet を歌うことになっていました。しかし、聖土曜日になるといきなり、のどがかすれて声が出なくなっってしまったそうです。そこで、かつてザカリア(聖ヨハネの父親)に声がもどったように、声をもどることを祈って、この最初の一節を作ったとのことです。

この詩は、サッポー詩節(Sapphicum)という韻律で書かれています。古代ローマのホラティウスという叙情詩人がつかった韻律の一つです。この韻律は、レスボス島の女流詩人の名サッポーに因んでいます。教会における賛歌も、多くがこのサッポー詩節で書かれています。

サッポー詩節とは次のようなものです。(― は長い、Uは短い、xはどちらでも可を意味します。)

― U ― ― ― || UU ― U ― x

― U ― ― ― || UU ― U ― x

― U ― ― ― || UU ― U ― x

― UU ― x

この聖ヨハネ賛歌のメロディーについては、Silvia Walliによる Melodien aus mittelalterlichen Horaz-Handschriften. Edition und Interpretation der Quellen. 及びJan M. Ziolkowskiによる、 Nota Bene: Reading Classics and Writing Melodies in the Early Middle Ages (Turnhout: Brepols, 2007)によれば、11世紀の写本(Montpellier, Ecole de Médecine 425H)に、ホラーティウスの『歌集』4巻11歌1-20 Est mihi nonum superantis annum というピュッリスへの叙情詩にこれと同じメロディーが付けられて歌われていたそうです。これは自分の友人マエケーナースの誕生日に、ピュッリスという女性を呼んで、彼女に詩を贈るという内容です。

Est mihi nonum superantis annum

plenus Albani cadus, est in horto,

Phylli, nectendis apium coronis,

est hederae vis

日本語の訳は、

メレアグロスさんのものがあります。

では、日本語をご紹介します。聖務日課では、晩課、朝課、讃課の三回に分けて歌います。

Ut queant laxis resonare fibris しもべらがゆるやかな声帯で

mira gestorum famuli tuorum, 御身の驚くべき行為を奏でることが出来るよう

solve polluti labii reatum, けがれた唇の罪を赦したまえ

Sancte Iohannes. 聖ヨハネよ。

nuntius celso veniens Olympo 高き天より御使いが来たりて

te patri magnum fore nasciturum, 偉大なる御身が生まれることを

nomen et vitae seriem gerendae 御身の名とその一連の生涯を

ordine promit. 正しく御身の父に預言する。

【Olympus は、オリュンポスの山、転じて、神々のすむところ、そこより転じて天国】

ille promissi dubius superni 父は天からの預言を疑い

perdidit promptae modulos loquelae, 意のままに話す力を失った

sed reformasti genitus peremptae しかし御身は生まれると

organa vocis. 失われた声の喉を直した。

ventris obstruso positus cubili 御身は閉ざされし母胎にあるとき

senseras regem thalamo manentem; 寝室にいる王を察知した

hinc parens nati meritis uterque ここから両の親は子供の功徳により

abdita pandit. 秘密のことを明らかにする。

【regem thalamo manentem 寝室に留まりつつある王とは、聖母マリア様の胎内にいたイエズス・キリストのこと。聖母マリア様が洗者聖ヨハネの母親である聖エリザベトを訪問した時のことを指す。「両の親」とは、ザカリアとエリザベトではなく、文脈から聖エリザベトと聖母マリアとの二人である。これは、二人の会話(聖エリザベトの発言と聖母マリア様のマニフィカット)に言及していると考えられるから。】

antra deserti teneris sub annis 御身は少年のとき民の喧騒を避けて

civium turmas fugiens petisti, 荒野の洞穴におもむいた

ne levi saltem maculare vitam 軽薄な会話でその生きざまを

famine posses. せめて汚すことがないように。

praebuit hirtum tegimen camelus 駱駝が剛毛の衣服を、羊が腰紐を

artubus sacris, strophium bidentes, 聖なる体に与えた

cui latex haustum, sociata pastum 飲物は水であり食物は

mella locustis. 蜂蜜といなごであった

ceteri tantum cecinere vatum 他の予言者達が予感の心で告げたのは

corde praesago iubar adfuturum, ただの光の到来にすぎなかった

tu quidem mundi scelus auferentem ところが御身は世の罪を取り除くお方を

indice prodis. 指を指して明らかにした。

non fuit vasti spatium per orbis 広き世界の中でもヨハネに以上に

sanctior quisquam genitus Iohanne, 聖なる人が生まれたことはない

qui nefas saecli meruit lavantem 彼は世の罪を洗い清めるお方を

tingere lymphis. 水で濡らすを許された。

o nimis felix meritique celsi, ああ余りにも幸福で高き功徳の人

nesciens labem nivei pudoris, 白い純潔の汚れ知らず

praepotens martyr eremique cultor, いとも力ある殉教者にして隠遁の信奉者

maxime vatum! 最大の予言者!

serta ter denis alios coronant 三十の果実をつけた冠が、他の人達を飾り

aucta crementis, duplicata quosdam, 別の人達をその倍の果実の冠が飾る

trina centeno cumulata fructu ところが聖者よ御身を飾るのは

te, sacer, ornant. 三百の果実を盛った冠なのだ

【ここは、マテオの聖福音の13章8節のあるものは100倍の実を結び、あるものは60倍、あるものは30倍の実を付ける」を暗示していると考えられる。しかし、洗者聖ヨハネは、単に100倍ではなく、300倍となっている。これは、おそらく、洗者聖ヨハネの「先駆者」「預言者」「殉教者」、あるいは、「預言者」「童貞者」「殉教者」の三つの冠を指すのだろう。聖トマス・アクイナスによると、天国の栄光の特別の冠は、「博士」「童貞」「殉教」の三つの冠。】

nunc potens nostri meritis opimis 最善の功徳もて力ある御身は今こそ

pectoris duros lapides repelle, われらの胸の堅き石を除きたまえ

asperum planans iter et reflexos 起伏多き道をならし

dirige calles, 曲がれる小道を伸ばしたまえ

ut pius mundi sator et redemptor 世の優しき救い主かつ贖い主が

mentibus pulsa livione puris 邪念の去った清い人々の心に

rite dignetur veniens sacratos 正しく聖なる足取りを置いて

ponere gressus. かたじけなくも来給わんことを。

laudibus cives celebrant superni 天の住民は御身を称賛し奉る

te, Deus simplex pariterque trine, 一にして三位なる天主よ、

supplices ac nos veniam precamur, われらもまた伏して許しを願い奉る

parce redemptis. 贖われた者たちを容赦し給え。

sit decus Patri genitaeque Proli 聖父および生まれし聖子に

et tibi, compar utriusque virtus, 聖父と聖子との等しく両者の力なる聖霊よ御身にも、

Spiritus semper, Deus unus, omni 唯一の天主よ、常に栄光あれ

temporis aevo. いつの世にも

Amen.アーメン

洗者聖ヨハネよ、我らのために祈り給え!

洗者聖ヨハネよ、日本のために祈り給え!

天主様の祝福が豊かにありますように!

トマス小野田圭志神父(聖ピオ十世会司祭)