鎌倉七口めぐり最終日の4日目、今回は極楽寺坂切通と大仏切通を辿る。

極楽寺坂切通(ごくらくじさかきりどおし)は、鎌倉七口の中で最も西南に位置し、鎌倉市極楽寺方面から由比ヶ浜に抜ける道である。現在は舗装された生活道路として使用されている。

鎌倉時代初期は海岸沿いの稲村路が使用されていて、後半になって極楽寺坂が開削され主要道路となったようである。

極楽寺坂切通といえば、1333(元弘3)年の新田義貞による鎌倉攻めの舞台になったことで有名となった。

義貞は、巨福呂坂、化粧坂、極楽寺坂の各切通に軍を配したが、鎌倉幕府の抵抗は大きく稲村ケ崎に転じ、剣を投じて干潮を祈願し、願いかなって鎌倉に攻め入り、鎌倉幕府の終焉を迎えたのである。

大仏切通(だいぶつきりどおし)は、鎌倉市長谷と常盤台・深沢地区を結ぶ道である。現在は並行して車道とトンネルが走っている。

正確な開削時期は不明であるが、朝夷奈や巨福呂切通の開削から想像すると1241(仁治2)年から1250(建長2)年ごろの間であろうということだ。

本日の出発はJR鎌倉駅から江ノ電(江ノ島電鉄)に乗り極楽寺に向かう。鎌倉駅のホームには車両事業が110年、バス事業が85年を迎える旗が下がっていた。今年は江ノ電にとっては歴史の節目のようだ。

4両編成の藤沢行きに乗る。車内は小・中学校の遠足(社会見学)の生徒で一杯であったが、その生徒が長谷駅で降りると空席が出来るほどとなる。

次の極楽寺駅で下車する。降りた客はひとりだけである。

この駅は、「関東駅百選」にかつて選ばれたことがある。他に江ノ電駅では鎌倉高校前駅が選ばれている。極楽寺駅から3つ目の駅である。

鎌倉高校前駅は七里ガ浜が目の前に広がりドラマやCMに駅の周辺が度々登場している。極楽寺駅も「俺たちの朝」という古い青春ドラマに登場した。

駅前に極楽寺川が流れている。役目を終えたのか朽ちかけた水門の一部が残っている。駅の反対側は真言律宗(しんごんりっしゅう・真言密教)の極楽寺がある。

極楽寺

極楽寺は、中世には49箇院の子院を有する大寺院であった。境内は撮影禁止なので画像はないが、参道のなかほど左手にかつて「極楽寺の井」があったそうで、三門前を掘り起こした時に発見したという。その規模は、鎌倉石を8段積み上げた大きなもののようだ。

江ノ電の長谷駅と極楽寺駅の間に極楽寺洞というトンネルがある。それと並行して海側を通っている道が極楽寺坂切通である。そのまたさらに海側には成就院がある。

極楽寺坂切通は、はじめにも記述したが、現在は生活道路として車が往来している。

真言宗・成就院

平安時代初期、弘法大師が護摩供養をした跡地に鎌倉幕府三代執権・北条泰時が京都より高僧を招き、1219(承久元)年に建立した。本尊は縁結び不動として信仰されている。

1333(元弘3)年の鎌倉攻めで戦火にあい焼失し、江戸時代の元禄期(1688~170年)に再興した。

明月院と並ぶアジサイの寺であるが、花の最盛期にはまだ早く、ちらちらと参道脇に咲いていた。参道からは由比ヶ浜も眺められる。

極楽寺坂切通下の左手には「虚空蔵堂」と鎌倉十井の「星ノ井」がある。

星ノ井

「星ノ井」は、別名「星月夜ノ井」又は「星月ノ井」と呼ばれる。

むかし、この井戸を覗くと星が輝いて見えたという伝説からこの名がついた。

「星ノ井」は、極楽寺坂切通の下にあることで、明治時代には、井戸付近に茶店ができ賑わったという。大正時代には、茶店がなくなったものの、通行人に水を売っていたようである。

虚空蔵堂(明鏡山円満院星の井寺)

天平年間(729~49年)、行基が、「星ノ井」を覗くと虚空蔵菩薩が現れ、行基はその姿を仏像に彫りこの地にお堂を建立、安置したという。

「虚空蔵堂」左手先の力餅屋の角を曲がると、江ノ電の踏切の先に御霊神社がある。

御霊神社

鎌倉市には御霊神社が2つあるが、本社は通称鎌倉権五郎神社(かまくらごんごろうじんじゃ)と称されている。極楽寺坂切通から来る道路から神社に入る角には「御霊神社鎌倉権五郎景政」と書かれた標石柱が置かれている。

神社の創建は、詳しくは知られていないが、千年近く前の平安時代後期と思われる。もとは関東平氏五家、鎌倉・梶原・村岡・長尾・大庭の始祖5氏の霊を祀った神社とされ、五霊転じて御霊神社と称されたが、いつしか武勇で名高い領主の鎌倉権五郎景政一柱だけを祀るようになった。

影政は、桓武天皇の末裔で、鎌倉党武士団を率いる一方、相模の国(戸塚・鎌倉・鵠沼・藤沢・茅ヶ崎)一帯を開拓した領主でもある。

源頼朝が鎌倉に入る前の相模の国は鎌倉党が支配していた。

次に長谷寺に向かう。江ノ電長谷駅から長谷寺や大仏に向かう沿道は、小中学校の生徒の列が連なり混雑している。時期的に悪い時に来たと2寺とも三門前で引き上げた。

長谷寺

736(天平8)年創建といわれ、鎌倉時代以前からの古刹である。

浄土宗系統の寺院で、通称長谷観音と呼ばれている。本尊は十一面観音菩薩像(長谷観音)である。

眺望散策路には、40種2,500株のアジサイが群生していて、梅雨の季節には参拝客を楽しませている。また、境内には大黒堂が建てられ鎌倉江ノ島七福神のひとつ大黒天が祀られている。

長谷寺から大仏に向かう途中左手に日蓮宗・光則寺がある。

光則寺

光則寺は、もとは鎌倉幕府五代執権・北条時頼の近臣、宿谷行時・光則父子の邸があった。

日蓮は、1260(文応元)年、この邸を訪れ立正安国論を行時の手を経て、時頼に差し出したといわれる。

立正安国論とは、当時の天変地異は法華経を背いた結果発生しているので、法華経を信じなければ安国にはならないと論じた書。

また、光則邸裏には日蓮の弟子日朗が幽閉された土の籠(牢)がある。

光則はその後日蓮に帰依し、この地に光則寺を創建した。

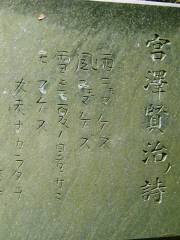

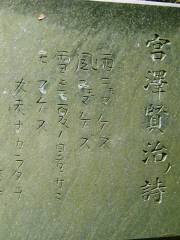

境内には、法華経の信者、宮沢賢治の詩碑『雨ニモマケズ』がたっている。

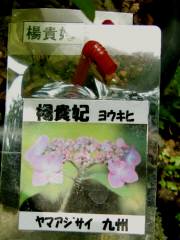

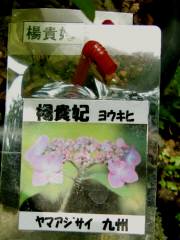

また、多種の鉢植えアジサイが境内に置かれている。楊貴妃という品種のアジサイが眼についた。

鎌倉大仏

本尊の鎌倉大仏(阿弥陀如来像)が安置している高徳院は長谷にある浄土宗の寺院である。

詳しくは大異山高徳院清浄泉寺(しょうじょうせんじ)という。開基、開山共に不詳で、鎌倉大仏のシンボルである大仏造像の経緯も不詳とのことだ。

大仏が建立されている場所は、もともと長谷の「おさらぎ」という地名であったため、鎌倉大仏に限っては大仏と書いて「おさらぎ」と読む場合があるという。

高徳院三門前に石仏像群が祀られている。だが、大きな大仏の前では小さな石仏には眼もくれられない。観光客が大勢来て混雑しているのに可哀そうである。

次は、鎌倉七口最後の「大仏切通」にむかう。

大仏からもそんな時間はかからない。大仏前の駐車場を過ぎると道は直線となり遥かに大仏隧道が見える。

大仏切通

大仏隧道の右手に「大仏切通」に行く階段がある。この階段は「裏大仏ハイキングコース」或いは「葛原岡・大仏ハイキングコース」と呼ばれるハイキングコースになっていて銭洗弁天や源氏山公園に通じる道である。階段はかなりの勾配で細い道である。遠足の小学校高学年の生徒が下りてくる。

上り階段の途中で「大仏切通」に分かれる。その先の道は全く人の気配がない。そのお陰というべきか苔むした切通をゆっくりと歩くことができた。

コースは、やぐら群を経て大仏隧道前の入口から30分ほどで出入口の「火の見下」バス停に着く。

こちらの出入口は案内板も見当たらないので切通へは入りづらい気がする。この切通も人っ子ひとり会わず終了した。

これで鎌倉七口全てを巡った。

時間も早いので住友常磐住宅の出入口に向かう。この出入口も案内板はないようだ。

そこから鎌倉駅に徒歩で向かい本日の鎌倉散策も無事終了である。

鎌倉七口全てを巡り終えて

頼朝が鎌倉に幕府を開いた最大の理由は一方を海に臨み、三方は山に囲まれる自然の要塞であったからであると聞く。しかし、逆に外部に出るには不便であった。

そこで、軍事的な機能は失わせずに人や物資の往来のための最小限の道を切り開いた。それが「切通」であった。

その切通しも現在では、舗装されて生活道路として人や物資が往来する切通(亀ヶ谷、化粧坂、極楽寺坂)もあれば、巨福呂坂のようにその役目を終え行き止まりとなったものもある。

亀ヶ谷 化粧坂

極楽寺坂 巨福呂坂

現代においても昔のにおいを嗅ぐことができる切通はやはり朝比奈(朝夷奈)切通であろう。この切通は人気もあるようで若いカップルや数組の行き交う人に出会った。1時間ほどの道程でやぐらや石像物に出合い、熊野神社のあることで1番のおすすめである。

その次は、名越(なごえ)切通である。今回は30分の散策コースとなったが、「まんだら堂やぐら群」が公開されている期間に鎌倉側から入って逗子駅までの1時間半コースがあるようで、そのコースを辿ればバラエティある切通巡りになるのではなかろうか。

3つ目は今回の「大仏切通」である。これも「火の見下」バス停から入って「大仏切通」を通り、ハイキングコースに入って、銭洗弁天や源氏山公園に向かうと面白いのかも知れぬ。

朝比奈 名越 大仏

また、鎌倉五山や鎌倉十井を併せて巡ったが、記憶に残ったのは、竹藪と苔の「報国寺」と、十一面観音菩薩像を薄明かりの中でお会いした「杉本寺」である。

3回目の切通巡りの時に「鎌倉検定」の本を持って電車から降りた人生の先輩を見かけた。この方が勧める鎌倉散策はまた違ったコースになるのだろう。

そういえば、私の身近にも鎌倉を知っている先輩がいたことを忘れていた。その先輩の「お薦め鎌倉散策」を一度今度伺ってみよう。

関 連 : 鎌倉七口を辿る その1

: 鎌倉七口を辿る その2

: 鎌倉七口を辿る その3

極楽寺坂切通(ごくらくじさかきりどおし)は、鎌倉七口の中で最も西南に位置し、鎌倉市極楽寺方面から由比ヶ浜に抜ける道である。現在は舗装された生活道路として使用されている。

鎌倉時代初期は海岸沿いの稲村路が使用されていて、後半になって極楽寺坂が開削され主要道路となったようである。

極楽寺坂切通といえば、1333(元弘3)年の新田義貞による鎌倉攻めの舞台になったことで有名となった。

義貞は、巨福呂坂、化粧坂、極楽寺坂の各切通に軍を配したが、鎌倉幕府の抵抗は大きく稲村ケ崎に転じ、剣を投じて干潮を祈願し、願いかなって鎌倉に攻め入り、鎌倉幕府の終焉を迎えたのである。

大仏切通(だいぶつきりどおし)は、鎌倉市長谷と常盤台・深沢地区を結ぶ道である。現在は並行して車道とトンネルが走っている。

正確な開削時期は不明であるが、朝夷奈や巨福呂切通の開削から想像すると1241(仁治2)年から1250(建長2)年ごろの間であろうということだ。

本日の出発はJR鎌倉駅から江ノ電(江ノ島電鉄)に乗り極楽寺に向かう。鎌倉駅のホームには車両事業が110年、バス事業が85年を迎える旗が下がっていた。今年は江ノ電にとっては歴史の節目のようだ。

4両編成の藤沢行きに乗る。車内は小・中学校の遠足(社会見学)の生徒で一杯であったが、その生徒が長谷駅で降りると空席が出来るほどとなる。

次の極楽寺駅で下車する。降りた客はひとりだけである。

この駅は、「関東駅百選」にかつて選ばれたことがある。他に江ノ電駅では鎌倉高校前駅が選ばれている。極楽寺駅から3つ目の駅である。

鎌倉高校前駅は七里ガ浜が目の前に広がりドラマやCMに駅の周辺が度々登場している。極楽寺駅も「俺たちの朝」という古い青春ドラマに登場した。

駅前に極楽寺川が流れている。役目を終えたのか朽ちかけた水門の一部が残っている。駅の反対側は真言律宗(しんごんりっしゅう・真言密教)の極楽寺がある。

極楽寺

極楽寺は、中世には49箇院の子院を有する大寺院であった。境内は撮影禁止なので画像はないが、参道のなかほど左手にかつて「極楽寺の井」があったそうで、三門前を掘り起こした時に発見したという。その規模は、鎌倉石を8段積み上げた大きなもののようだ。

江ノ電の長谷駅と極楽寺駅の間に極楽寺洞というトンネルがある。それと並行して海側を通っている道が極楽寺坂切通である。そのまたさらに海側には成就院がある。

極楽寺坂切通は、はじめにも記述したが、現在は生活道路として車が往来している。

真言宗・成就院

平安時代初期、弘法大師が護摩供養をした跡地に鎌倉幕府三代執権・北条泰時が京都より高僧を招き、1219(承久元)年に建立した。本尊は縁結び不動として信仰されている。

1333(元弘3)年の鎌倉攻めで戦火にあい焼失し、江戸時代の元禄期(1688~170年)に再興した。

明月院と並ぶアジサイの寺であるが、花の最盛期にはまだ早く、ちらちらと参道脇に咲いていた。参道からは由比ヶ浜も眺められる。

極楽寺坂切通下の左手には「虚空蔵堂」と鎌倉十井の「星ノ井」がある。

星ノ井

「星ノ井」は、別名「星月夜ノ井」又は「星月ノ井」と呼ばれる。

むかし、この井戸を覗くと星が輝いて見えたという伝説からこの名がついた。

「星ノ井」は、極楽寺坂切通の下にあることで、明治時代には、井戸付近に茶店ができ賑わったという。大正時代には、茶店がなくなったものの、通行人に水を売っていたようである。

虚空蔵堂(明鏡山円満院星の井寺)

天平年間(729~49年)、行基が、「星ノ井」を覗くと虚空蔵菩薩が現れ、行基はその姿を仏像に彫りこの地にお堂を建立、安置したという。

「虚空蔵堂」左手先の力餅屋の角を曲がると、江ノ電の踏切の先に御霊神社がある。

御霊神社

鎌倉市には御霊神社が2つあるが、本社は通称鎌倉権五郎神社(かまくらごんごろうじんじゃ)と称されている。極楽寺坂切通から来る道路から神社に入る角には「御霊神社鎌倉権五郎景政」と書かれた標石柱が置かれている。

神社の創建は、詳しくは知られていないが、千年近く前の平安時代後期と思われる。もとは関東平氏五家、鎌倉・梶原・村岡・長尾・大庭の始祖5氏の霊を祀った神社とされ、五霊転じて御霊神社と称されたが、いつしか武勇で名高い領主の鎌倉権五郎景政一柱だけを祀るようになった。

影政は、桓武天皇の末裔で、鎌倉党武士団を率いる一方、相模の国(戸塚・鎌倉・鵠沼・藤沢・茅ヶ崎)一帯を開拓した領主でもある。

源頼朝が鎌倉に入る前の相模の国は鎌倉党が支配していた。

次に長谷寺に向かう。江ノ電長谷駅から長谷寺や大仏に向かう沿道は、小中学校の生徒の列が連なり混雑している。時期的に悪い時に来たと2寺とも三門前で引き上げた。

長谷寺

736(天平8)年創建といわれ、鎌倉時代以前からの古刹である。

浄土宗系統の寺院で、通称長谷観音と呼ばれている。本尊は十一面観音菩薩像(長谷観音)である。

眺望散策路には、40種2,500株のアジサイが群生していて、梅雨の季節には参拝客を楽しませている。また、境内には大黒堂が建てられ鎌倉江ノ島七福神のひとつ大黒天が祀られている。

長谷寺から大仏に向かう途中左手に日蓮宗・光則寺がある。

光則寺

光則寺は、もとは鎌倉幕府五代執権・北条時頼の近臣、宿谷行時・光則父子の邸があった。

日蓮は、1260(文応元)年、この邸を訪れ立正安国論を行時の手を経て、時頼に差し出したといわれる。

立正安国論とは、当時の天変地異は法華経を背いた結果発生しているので、法華経を信じなければ安国にはならないと論じた書。

また、光則邸裏には日蓮の弟子日朗が幽閉された土の籠(牢)がある。

光則はその後日蓮に帰依し、この地に光則寺を創建した。

境内には、法華経の信者、宮沢賢治の詩碑『雨ニモマケズ』がたっている。

また、多種の鉢植えアジサイが境内に置かれている。楊貴妃という品種のアジサイが眼についた。

鎌倉大仏

本尊の鎌倉大仏(阿弥陀如来像)が安置している高徳院は長谷にある浄土宗の寺院である。

詳しくは大異山高徳院清浄泉寺(しょうじょうせんじ)という。開基、開山共に不詳で、鎌倉大仏のシンボルである大仏造像の経緯も不詳とのことだ。

大仏が建立されている場所は、もともと長谷の「おさらぎ」という地名であったため、鎌倉大仏に限っては大仏と書いて「おさらぎ」と読む場合があるという。

高徳院三門前に石仏像群が祀られている。だが、大きな大仏の前では小さな石仏には眼もくれられない。観光客が大勢来て混雑しているのに可哀そうである。

次は、鎌倉七口最後の「大仏切通」にむかう。

大仏からもそんな時間はかからない。大仏前の駐車場を過ぎると道は直線となり遥かに大仏隧道が見える。

大仏切通

大仏隧道の右手に「大仏切通」に行く階段がある。この階段は「裏大仏ハイキングコース」或いは「葛原岡・大仏ハイキングコース」と呼ばれるハイキングコースになっていて銭洗弁天や源氏山公園に通じる道である。階段はかなりの勾配で細い道である。遠足の小学校高学年の生徒が下りてくる。

上り階段の途中で「大仏切通」に分かれる。その先の道は全く人の気配がない。そのお陰というべきか苔むした切通をゆっくりと歩くことができた。

コースは、やぐら群を経て大仏隧道前の入口から30分ほどで出入口の「火の見下」バス停に着く。

こちらの出入口は案内板も見当たらないので切通へは入りづらい気がする。この切通も人っ子ひとり会わず終了した。

これで鎌倉七口全てを巡った。

時間も早いので住友常磐住宅の出入口に向かう。この出入口も案内板はないようだ。

そこから鎌倉駅に徒歩で向かい本日の鎌倉散策も無事終了である。

鎌倉七口全てを巡り終えて

頼朝が鎌倉に幕府を開いた最大の理由は一方を海に臨み、三方は山に囲まれる自然の要塞であったからであると聞く。しかし、逆に外部に出るには不便であった。

そこで、軍事的な機能は失わせずに人や物資の往来のための最小限の道を切り開いた。それが「切通」であった。

その切通しも現在では、舗装されて生活道路として人や物資が往来する切通(亀ヶ谷、化粧坂、極楽寺坂)もあれば、巨福呂坂のようにその役目を終え行き止まりとなったものもある。

亀ヶ谷 化粧坂

極楽寺坂 巨福呂坂

現代においても昔のにおいを嗅ぐことができる切通はやはり朝比奈(朝夷奈)切通であろう。この切通は人気もあるようで若いカップルや数組の行き交う人に出会った。1時間ほどの道程でやぐらや石像物に出合い、熊野神社のあることで1番のおすすめである。

その次は、名越(なごえ)切通である。今回は30分の散策コースとなったが、「まんだら堂やぐら群」が公開されている期間に鎌倉側から入って逗子駅までの1時間半コースがあるようで、そのコースを辿ればバラエティある切通巡りになるのではなかろうか。

3つ目は今回の「大仏切通」である。これも「火の見下」バス停から入って「大仏切通」を通り、ハイキングコースに入って、銭洗弁天や源氏山公園に向かうと面白いのかも知れぬ。

朝比奈 名越 大仏

また、鎌倉五山や鎌倉十井を併せて巡ったが、記憶に残ったのは、竹藪と苔の「報国寺」と、十一面観音菩薩像を薄明かりの中でお会いした「杉本寺」である。

3回目の切通巡りの時に「鎌倉検定」の本を持って電車から降りた人生の先輩を見かけた。この方が勧める鎌倉散策はまた違ったコースになるのだろう。

そういえば、私の身近にも鎌倉を知っている先輩がいたことを忘れていた。その先輩の「お薦め鎌倉散策」を一度今度伺ってみよう。

関 連 : 鎌倉七口を辿る その1

: 鎌倉七口を辿る その2

: 鎌倉七口を辿る その3

切通入口

切通入口 第一切通

第一切通

三門

三門 本堂

本堂 松葉ヶ谷草庵跡の碑

松葉ヶ谷草庵跡の碑

三門

三門 みごとに咲くクレマチスの花

みごとに咲くクレマチスの花 本堂

本堂 仁王門

仁王門

金剛力士像

金剛力士像

裏山からの眺め

裏山からの眺め

夷堂

夷堂 本堂は大正時代の創建

本堂は大正時代の創建  鐘楼・・1410(応永17)年銘

鐘楼・・1410(応永17)年銘