○神様が幸せに出来るんだったら、なんでこんなにたくさんの人々が苦しまなければならないの?

これは、神様に、ぜひとも聞きたい質問ですね。

「神との対話」の著者も、同じような質問をしていました。

「どうして、世界はこんな状態なのか?どうして神は放置しておくのか?」

その長い、いろいろな対話の中から、記憶をたどりながら拾い集めて、思い出すままに列挙してみました。

●あなたがたはわたしに似せて創られた。

●あなたがたの本質は自由であり、愛である。あなたがたは、わたしが与えた創造の道具(思考、言葉、行為)を使って、あなたがたの世界を創造する。実際、あなたがたは意識的、無意識的にかかわらず、その道具を使って、それぞれが自分の世界を創造し、また一人一人の思いが集合して広い世界の在り様を創造している。

社会のすべてはあなたがたの自画像である。あなたがたが今の世界を創造しているのだから。

●わたしはあなたがたが創造したものを見ているだけで、良いだの悪いだのと価値判断したりはしない。

また、ああせよ、こうせよと指図もしない。

わたしはあなたがたが望むものを創造できるようにと力を貸すだけだ。

●世界には、あなたが言うように確かに不利な人はいる。だが、魂の面から言えば不利な人はいない。

誰もが、自分の魂の生長のために、それぞれに適した環境を選んでいる。

その不利な環境や状況にいる人を、あなたが助けたいと思うなら、助けようとすることもできる。

●世界がこんな状態であるのは、あなたがたが創造したからだ。

また、あなたがたが今の世界に満足しているからだ。

食べるものもなく、毎日たくさんの幼子が母親の腕の中で死んでいくというのに、あなたがたは意に介さない。

見て見ぬふりをしている。

地球に食料が欠乏しているわけではない。あなた方の国(ここではアメリカ)は、一国を養って余りあるほどの食料を毎日捨てている。また、あなたがたに、今の世界を変える力がないわけではない。

力はあるのに、その意志がないだけだ。

●あなたがたは、今の生活を持続させるために、毎日たくさんの森林を伐採している。

それであなたがたの息子たちがどうなろうとお構いなしだ。そうだろ?

われわれは自分の暮らしを守るために、一生懸命頑張っただけだ。そうだろ?

●わたしは、いまだかつて間違いは犯していない。わたしの創ったシステムは完璧に作動している。

以上ですが、

「あなたがたは見て見ぬふりをしている」

これには、正直びっくりしました。

会社を早く辞めたかったのは自分がもう働きたくないという気持ちもあったけど、これを読んだ影響もあったと思う。何かすることはないか、何かしたい、という気持ちがありました。

しかし、ごらんのとおりですね。どこかに適当なパートはないかなと探し始めました。

だからと言って、この結果を嘆いたりしているわけではありません。

何が待ってくれているかは辞めてみなければ分からないですからね。

辞めただけでもわたしは満足しています。

そして、結果を確かめることができて、納得しています。

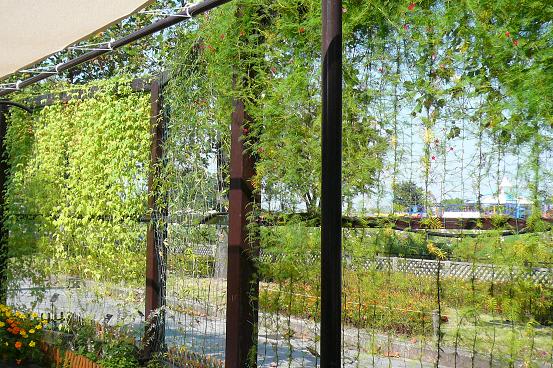

蓮華蔵世界の象徴「蓮の花」