ひょんな事から、バイク用ETCを入手しました。

当然BMWに取付けるのですが、

本来の取付けは専門業者で実施ということに成っています。

・・・お任せにすると僕の要望通りにして貰うには、とても大変

(お金が掛かる・・・)なんで、意を決して自らで実施する事にしました。

当然、自己責任が伴うのですが 僕の場合 料金所ETCシステムの

ハードに関しては少し知識があるのと、取付けマニュアルを遵守する事。

また、精密機器の製造・組立ては仕事柄、相当の知識が有るという事。

そして、いずれセットアップと最終確認は専門業者で診て貰わなければ

ならないので、、、・・・まあ、良いっかな。。。

いずれにせよ、あくまで自己責任のリスクは覚悟での実施です。

まず、アンテナの取付けです。

僕は、スクリーンとコンソールの間に着けたかったのですが

空間が不足していて取付けられません。

これは、元々判っていてコンソールを延長するパーツを

前々から構想していました。

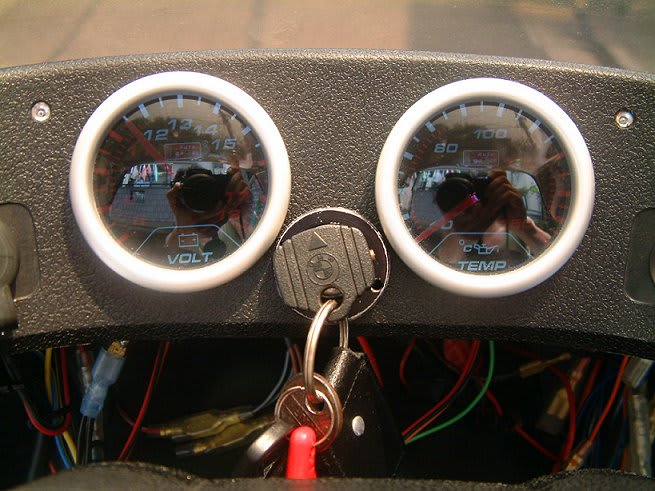

このパーツは、フードの役目もして電圧計と油温計の視認性を向上する

ことにも貢献出来るのでは?・・・と思っています。(^_^)v

この部品、世の中には存在しないので当然ワンオフ製作と成ります。

・・・まずはスクリーンを外して、厚紙で追加パネルの型を製作です。

で、ETCアンテナを仮止めして様子見。。。

アンテナの姿勢・条件は、取付けマニュアルでは

1,取付け面は進行方向 水平から20°±10°

2,上面から見て ±40°の範囲に電波を遮る物質が無いこと

3,側面から見て水平より80°の範囲に電波を遮る物質が無いこと

と、いう規格です。

仮止めの位置で上記条件を満足する事を確認します。

・・・OK~(*^_^*)

スクリーンを着け乗車姿勢からの視界はこんな感じです。

インジケータランプは、パネルの内側 アンテナ真下に取付け予定です。

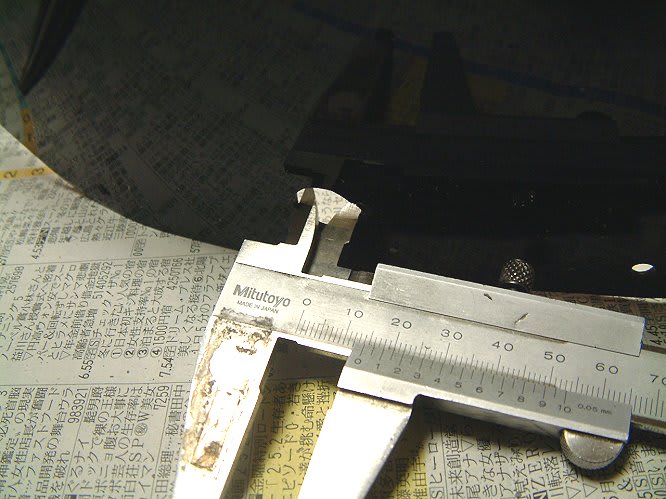

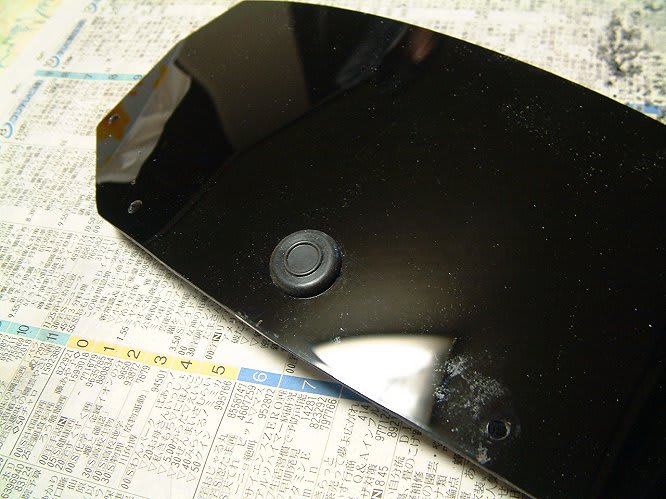

パネルは、アクリル板で製作します。板厚は2mm。

色は、ブラック・スモークが良かったのですがホームセンターに在庫が

無かったので、ブラックにしました。

型に合わせてカット。

台所のコンロの熱でコンソールのR形状に曲げ加工します。

この辺は、コンソールに合わせ込みながらの繰り返し作業ですね。

紙テープを貼り穴位置をケガいて取付け穴を開けます。

センター部分もテープでマーキングし左右対称を採ります。

まずは、中央の2個の穴開け。

コンソール側に 合わせ加工 で穴開け。

続いて端の穴開け加工。。。

センター部分にアンテナのケーブルを通す穴を開けます。

この部分は、アンテナケーブルの保護で ゴムブッシュを取付けるため

直径14mmの穴を開けるのですが、φ12のドリル刃までしか

持っていないのでテーパーリーマで加工します。

で、ドリル穴は、細い穴から4回位に徐々に大きくしていきます。

・・・最後のφ12で、少し欠けてしまいました。。。

ま、ゴムブッシュで隠れるので無視ですが・・・(^^;)

テーパーリーマで、穴径を確認しながらφ14mmまで穴を広げていきます。

ゴムブッシュを仮止めして確認。

このブッシュは、真ん中には膜が有ってケーブルを通すための

切り込みを後から入れるタイプです。(防塵タイプ)

ここで事件が発生~。やっちまったー (PД`q。)

・・・アンテナケーブルは、デカイ中継コネクタが付いていて

プレートにケーブルを通すにはスリットを入れなければ成らないのですが

スリットを入れた後、確認で上下方向にグニュグニュやっていたら

見事に割れてしまいました~。。。

接着剤で補修はしてみましたが、コンソールに取付け後に再度

割れてしまうのは必至と思われます。。。(T_T)

・・・ここから作り直すのも面倒だし・・・

で、金属プレートで補強する事にしました。

と、言うのは プレート材質にアクリル板を選定したんですが

プレート表面に静電気が発生するので、除電をどうしようかと考えて

いたところだったんですね。。。

静電気は除去出来ないとドンドン溜まっていき 飽和電圧に成ったところで

スパーク(放電)するという現象があります。

冬場の乾燥した時期に、ドア取手などでバチッと成ることが有りますが

人体に帯電した静電気が放電する現象です。

湿度の高い環境では、静電気が帯電しても大気中に放電されるので

起こらないのですが、乾燥した大気では水分が少ないため

電荷が伝わりにくくなるので静電気が溜まっていくことになります。

で、金属に触れる瞬間に一気に放電するという具合。。。。

今回、ETCのアンテナを取付けるのですがアンテナやケーブルに

放電した場合、ノイズとなって悪さをする可能性が有るかもしれません。

アクリルプレートに金属板を取付けて、アースで落としてやれば

静電気による放電は防げるのでは・・・? と、いう目論見です。。。

早速、(急遽・・・(^^;))追加のプレートを製作しま~す。

材料は、アルミの板厚1mmをチョイスしました。

30分程で、完成ー (^_^)/

金鋸とヤスリでの手加工ですが

曲げ加工の無い、平らなプレートなら速攻出来ちゃいますね。。。

こんな感じに取り付きます。

アルミ板は地のままですが、車体に装着して問題が有れば

後で艶消しブラックで塗装しましょう・・・。

いよいよアンテナの取付け。

アルコールで脱脂して両面粘着テープで固定します。

ケーブルは、ゴムブシュに通しますが マニュアルではケーブル曲げの

曲げ半径が40mm以上となっています。

こんなにデカイ曲げ半径を必要とするのは光ケーブルなのですが

アンテナから車載機本体は、光通信なんでしょうね・・・?

・・・一般的に使われる光ファイバーは、プラスッチックファイバー

で、曲げ半径は20~50mm以上となっています。

曲げ半径が小さくなると伝搬損失が大きくなったり物理的に強度が

小さいのでクラックが入ったりして、通信不能が発生するんですね。

アンテナケーブルの引き回しには、注意が必要のようです。

状態表示灯(インジケータ)は、プレート裏側に固定します。

こちらは、LEDの点灯なので 通常のケーブルのはずです。

引き回しは気を遣わなくてすみますね。

コンソールに取付けて、ケーブルを通します。

例のアンテナケーブルは、この部分でR30mm位でしょうか。

ちょっとRが小さいのが不安です。

セットアップ時の動作確認で、通信状態が悪い場合

この部分を まず、疑って観ることになりますか・・・(>_<)

車体側へは、油温計に沿わせるようにクランプで固定して導きます。

今回の引き回しで、敢えてコンソール側を通さなかったのは

ETC機器をプレート側にアッセンブリーにしたかったためで、

ケーブル引き回しによる通信不能が有った場合、見直し(設計変更)が

必要に成るでしょう。

正面から見るとこんな感じ。。。

次に、プレートの端面がアクリル切りっぱなしと成っていて

万が一の時、危険なので保護部材を取り付けます。

ゴム製のエッジスペーサーです。

以前 ス-パーカブの改造で使った物が余っていたので流用~。。

・・・スーパーカブも結構いじっていて、いずれは ブログデビュー

しよっかな・・・(*^_^*)

両面粘着テープで貼り付けて取付け完了。

んで、アンテナとインジケーターの取付け完成~ (^_^)/

・・・つづく

1ヶ月ぶり位にバイクを引っぱり出しました。。。

ここのところ、車の方に掛かっていたり 休日にお天気が悪かったりで

BMWの方は、すっかりかまってあげられなかった状態でした。

と、いうことでお天気も良いし 暖かかった事もあって

久々にバイクでお散歩でも。。。

1ヶ月も乗らないと、バッテリーが元気が無くなってしまう事は既に承知なんで

まずは、バッテリーの充電をします。

この充電器、BS製の出力0.8Aと ホント ショボイ感じですが

もう30年近く現役で頑張っています。 ・・・・(^^;)

僕が所有した歴代のバイク達は、みな こいつのお世話になっているんですね。

全くもって、壊れない。・・・昔の物って、丈夫なんですかね~

ヤマハのAS-1(2サイクル2気筒125cc)から始まって

TX-750、ドカティ1000、V-MAX・・・

これまで、本当にお世話になってます。

・・・MB R107のドデカイ バッテリーでもこいつを繋げて

一晩経てば、バリバリです・・・(*^_^*)

3時間程、充電して 元気よくエンジンが掛かりました~ (^_^)v

バイクのリアショックをオーリンズに変更してから

数百㎞走行し 設定を試行錯誤しました。

現在、概ね満足の行くセッティングになりました。

当初、R100RS標準とされる

伸び側減衰力 14ノッチ

圧縮側減衰力 12ノッチ

バネプリロード 45mm

だと、ポンポンと跳ねてしまって 荒れた路面では ややもすると

ウオブルも発生する始末でした。。。(>_<)

現在は、

伸び側減衰力 18ノッチ

圧縮側減衰力 18ノッチ

バネプリロード 40mm

で、ほぼ満足のいける状態に落ち着いています。

更に、当初心配していたサブフレームとの干渉は、予想通り

現実の物に・・・・

写真では判りづらいのですが、保護に貼ったテープに擦れた跡が・・・

そこで、サブフレームにワッシャを噛ませて干渉を避けることに。

また、純正の鉄ボルトをステンレス製のボルトに変更します。

かさ上げは、ステンレス製M8ワッシャを3枚入れました。

この部分で、約2.4mmかさ上げに。。。

ショックボディの所では、約2mmのクリアランスの確保と成りました。

これだけ有れば、通常の走行では問題ないでしょう。。。

・・・かなあ? (・∀・)

整備したコンソールを車体に取り付けます。

作業の前に作業性を良くする為にタンク、シート等を外して於きます。

ついでにヌード姿でなければ見えない改造をご紹介しましょう。

銀色の妙な物は、ウインカー配線にアルミホイルを巻き付けている状態。

僕のバイクは、LEDウインカーに改造していて リレーは自作の

電子リレーを搭載しています。

国産のバイクでは無かったんですが、このバイクの場合、エンジンを

架けるとノイズが発生してウインカーが不規則な点滅をしてしまうんです。

な、もんでノイズ対策にシールドを実施しました。

当時、取りあえずアルミホイルにアース線を付けて対策したまま

そのまんまになっています。。。(^^;)

秋葉原辺りに行けば、ちゃんとした後付のシールドが売っていると

思いますが、通常では見えないので ついこのままの状態。。。。

こちらが、電子ウインカーリレー。

最初、純正リレーの跡地に取り付けていましたが、

ノイズ対策で、ヒューズBOX辺りに避難しています。

マッチ箱程の大きさですが、この中にリレー本体とウインカー動作時

ポジションライトキャンセルモジュールを入れ込んでいます。

ポジションライトは、ウインカーを利用して フロントは、アンバー、

リアは、レッドで点灯しますが、ウインカー動作時にそれを消灯

させる物。。。

純正リレーの跡地辺りにSSR(ソリッドステートリレー)が2個。

こちら、プロジャクターフォグライトとヘラーコンセント用に。

これ 1.5cmX2cm厚さ5mm程度の大きさですが

45Aも流せる優れ者です。(^^)

バッテリー容量からすれば、パンクすることはまず無いでしょう。

(当然、ヒューズは着けてますが。。。。)

右端の丸っこい物は、フェライトコアで電子リレーからの点滅信号を

純正リレーのメスコネクタをそのまま使って繋げているんですが、

これもノイズ対策に取り着けました。

ヘッドライト横にヘッドライト減光ユニット。

市販品の物。約80%ヘッドライト光量を減光出来ます。

減光のトリガーはニュートラルスイッチで、信号待ち等でギアを

ニュートラルにするとヘッドライト光量が落ちるという具合。

車検や光軸確認用にON/OFFスイッチを増設しています。

フロントの自作LEDウインカー。

基板の取り付けにメッチャ苦労しました。。。。

基板の裏には、純正の電球ソケットはそのまま残しています。

ポジション灯もブルーLED化。

さて、コンソールパーツの改造再現をしましょう。

コンソールユニットは、純正はカウルに鳩目リベットでカシメて

有ります。

僕の場合、コンソール部の改造で取り外しが頻繁になると言うことで

ネジ固定式に改造しました。

鳩目は、表側からニッパなどでカシメ部分を剥ぎ取ってしまいます。

鳩目を裏側から引っこ抜き、ペンチやヤスリで丸く成型します。

鳩目を表側から挿入して、、、、

こんな感じに。

鳩目はカウルまで掛かっているので、この状態でコンソールは

脱落しません。

・・・チョー簡単でしょ (^_^)v

本題に戻って。。。。

配線を地道に実施。

今度は、車体側がゴチャゴチャで・・・・

あんまり整理出来ませんです。。。(≧∇≦)

スクリーンをネジ固定。

僕は、M4のトラスネジを使って、裏から平座金とナット固定。

ナット固定は、特にフロント側は隙間が狭いので

若干のフィンガーテクを必要とします。

動作チェック後、メーターとハンドルパットを取り付けて完成~。

3時頃からの作業だったんですが、ノラリクラリやっていたので

辺りは暗くなりかけてきました。。。

終わり~

僕のバイクは、コンソールに着いている電圧計と時計を社外品の

物に変更して有り、時計は取り払って油温計に変更しています。

以前からシルバーのリングが気になっていて、

今回 黒く塗装する事にしました。

また、スイッチやインジケーターLED類をイッパイ取り付けて

居るんですが、配線がグチャグチャで、配線の整備も同時に実施します。

中央メーターのシルバー色が、ちょっと まぬけ っぽい (^^;)

と、実は配線もグチャグチャ状態。。。。

メーターAssy、スクリーン、ハンドルパッド等を外して

コンソールを外します。

ご覧の有様です。。。。

純正のコンソールは、カウルに鳩目でカシメ固定しているんですが、

僕のは、取り外しを頻繁にするであろう、と言うことで

スクリーンと一緒にネジ固定に変更しています。

この辺の改造は、その2(取り付け編)でご紹介します。

整備が完成するまで、この状態で暫く休眠。。。。

社外品の電圧計と油温計は、半艶ブラックで塗装しました。

コンソールの裏の配線です。

何が何だか判らない位 グチャグチャ状態。。。

左右の配線を分けて、長さを合わせるためケーブルを延長します。

接触不良が起きないようにハンダ付け+熱収縮チューブで絶縁処理。

こんな感じにキレイに整いました。(^_^)v

クランプ材で綺麗に整理。左右、それぞれスパイラルチューブで

まとめます。

左右の黒いカマキリの巣みたいな物は

ウインカーのインジケータで、LEDを直接取り付けています。

配線整理完成~

メーターを仮組。。。

メーターリングの色が変わるだけで、随分と印象が変わりますね。

今回は、メーターに付属されていたバイザーリングを装着してみました。

つづく~

バイク用のオーリンズ製リアショックを手に入れました。

ネットオークションの中古です。

この手の部品で中古は、(しかもオークション。(≧∇≦))

品質とか程度とかが当たりハズレが有り、かなりリスクを伴うのですが

大きな損傷や余程の不具合を除けば、オーリンズのアフターメンテナンス

が充実しているということもあって、商品説明と画像で落札に踏み切りました。

「美品。オイル漏れ無し」ということと画像での判断です。

なんせ新品の1/3の価格って言うのが一番の魅力でしたね。

仮に「要オーバーホール」の ハズレ でも落札価格の半分の費用で

再生出来るので・・・・(^_^)v

送られてきたショックは、説明通りキズなど全くない美品でした。

また、付属品や取説も欠品は無く、全て揃って・・・。

(^^)/

後は、実際に取り付けて動作に問題が無ければ本当にお買い得品

って、勝手に思っています。

こちらが純正(ノーマル)のショック。

僕のBMWは、モノショックという 後輪のショックアブソーバーが

片持ちのタイプで、1本懸架構造となっています。

通常の走行では不満は無いのですが、コーナリング性能にチョット不満が

有って、(高速のコーナーで踏ん張りが無い)

前々から性能には定評のあるオーリンズサスを付けたいと

思っていました。

今回、やっと念願が叶ったということになります。

オーリンズの取説で、BMW R100RS のプリロード

(初期荷重)のセッテイングの基準値が

載っていたので、交換の前にノーマルの値を測定することにしました。

上の写真は、メインスタンドを立てて後輪が浮いた状態になった時

のもので、タンデムステップのブラケットから目印の紙を貼り付けて

いる状態です。

こちらは、メインスタンドを解除して 車重のみがショックに掛かった

状態。沈み込み量は 30mm有りました。

オーリンズサスの規定値は、15~20mm となっていて、単純に

そのままの比較は出来ないのかも知れませんが、少しヘタリが

出て来ているのかも知れません。

・・・純正のショックは、クリック段で4段階にプリロードが調節出来

僕のは、最大荷重の位置と成っていたんですが。。。。(^^;)

更に、乗車した状態(1G)では 50mm 。

基準値は、 45mm となっています。

さて、いよいよ交換に入ります。

サスを外す場合、メインスタンドを立てて後輪タイヤの空間に適当な

カイモノを入れると楽に外すことが出来ます。

純正サスペンションの脱着は、右サイドカバーを外すだけで簡単に

行うことが出来ます。

オーリンズと純正の比較。

スプリングの線径、外径や巻数などが全然 別物です。

次にリザーバータンクの固定ブラケットを取り付けます。

この部品は、手前側がボルトとナットでフレームに固定。後ろ側が

ゴムブッシュで当て付けにする片持ち支持となります。

(緩みが出ないか、チョット不安・・・(^^;))

いよいよ、本体の取り付けです。。。

が、ここで問題が発生~ (>_<)

オーリンズサスは、上部のボディが純正のよりかなり太くて

ザブフレームに干渉して取り付け出来ません。。。

下側の取り付けが、埋め込みのスタッドボルトになっているため

装着するには、ボルトの長さ分手前に持ってこなければならないのですが

太いボディがサブフレームに干渉してしまうんです。

シート、バッテリ、を外してチャレンジしましたがダメ。

結局、サブフレームを固定している4本のボルトを外して、フレーム

自体を後退させて やっとこさ装着出来ました。

リザーバータンクは、こんな感じに固定。

サスとサブフレームの位置関係。

隙間が 1mm も無い~! (>_<)

これって、フレームのタワミとかで絶対擦れるよな~

って、ことで 金属同士の擦れは気分が悪いのでテープを貼り付けました。

それにしても ギリッギリ~ (≧∇≦)

バッテリの結線を元に戻して・・・

工具箱を入れて、シートを取り付ければ完成ですー。

取り付け位置の確認。

ノーマルの時と同じ。。。(当たり前ですね・・・)

~うん、カッコイイ (^_^)v

さて、プリロード調整ですが付属の特殊スパナでアジャスターを

回転させて行います。

これ、スプリングの潰し量を変化させるだけですね。

僕の場合、取りあえず 1G時 基準の 45mm を 40mm

に設定しました。

後は、実際に乗車して各部のセッティングを実施します。

このサスは、プリロードの他 伸び側40段と圧縮側25段の

減衰力が調整が出来ます。

まず、最初に走り出して ケツ高感が有るのが判りました。

それと、固くガチガチで凹凸部分でかなり跳ねる感じ。。。

ケツ高感は、前の純正サスの時に1Gの沈み込みが50mmに対して

今回、40mmとしたこととスプリングレート(バネ常数)が

オーリンズの方が高いような気がするので、バイクの走行姿勢が

後ろ高になった。・・・と思います。(?)

・・・多分キャスター角が立つ方向なんでハンドリングが多少

クイックになるかな・・・?

跳ねる感じは、明らかに減衰力が高いのと思います。

最初は、減衰力は基準値である 伸び側:14クリック

圧縮側:12クリックで設定しました。

これを、それぞれ4クリック弱める方向に再調整して

まずまずの状態に。

バネ力、減衰力とも 充分に機能しているようなので窒素ガスの

モレなんかも無さそうです。

中古のショック購入でしたが、結果OKと言うことで・・ (^_^)v

この状態で、暫く様子を見ることにします。

・・・もう少し減衰力を下げた方が良い気もしますが・・・

ハンドル左スイッチ部に妙な物が着いていますが

元々、ワイヤードのチョークレバーが有った所にハザードスイッチを

取り付けました。

僕のBMには、CRキャブレータが着いているので チョークは

キャブに取り付くのプランジャー式になっています。

なもんで、純正のチョークレバーは無用の長物なんですね。

Y系のエンジン・キルスイッチ&セルスイッチのアッセンブリーを

改造して、元々には装備の無かったハザードスイッチとして着けています。

LEDウインカーと電子リレーを細工して、キルスイッチでは

駐車中のハザード、セルスイッチは、合流などで使うハザード

と、いった具合に使い分けられるようにしています。

バックミラーには、両面テープでウインカーを増設。

半分おふざけでやったんですが、あまり格好良くないです。(>_<)

ミラーボディを車体色と同色に塗装すれば まだ見れるかな?

ま、何時でも引っぱがせるんで・・・・。

油温計のピックアップ。オイルドレンボルトから採っています。

テールランプは、アルミダイキャスト製CEVタイプに変更。

中身は、LED化。

ウインカーは、LEDで 赤のポジション機能を付与してクリアーレンズ

仕様。

GIVIリアケース用に車種不明キャリアをアルミ板を切り出しで

ワンオフ自作加工しました。

チョットした光り物パーツ。

R系ボクサーツインBMWにお乗りの方なら誰でも感じていると思うんですが

この辺の設計には、絶対不満 チューか 疑問ですね。

フットブレーキ操作時に、キャブとスネが干渉してしまいます。

もっと解せないのが こちら・・・(>_<)

フラットエンジンでシリンダーがコンロッド分ズレが発生するのは当然

ですが、一緒にフットレストまでずらさないで~ Σ( ̄□ ̄;屮)屮

これ、絶対合点がいかないですね~

絶対設計ミスだと思うんですが~・・・どうかな?

4年前の購入当時は、シートがアンコ抜きをしてある

ローシートが着いていましたが、僕の体型には合わず

長距離を走ると お尻が痛くなるので、純正をネットオークションで購入。

バニアケースは、同色に塗られた物が付属されていました。

キャブレータは、CRキャブが既に装着されて。

(ラッキー! (^_^)v)

マフラーもコンチ似の直管タイプが装着。

(ヤッター (^^)/)

購入時から、すでにエキパイ以外の排気系は別物が着いていて

純正のエンジン下にある拡張室は取り払われていました。

一見、低速域がスポイルされているような感じなのですが

乗ってみての不満は全くないですね~ (^_^)v

サイドスタンドも、純正は取り外されて

定評の有るアフターパーツが奢られていました。

非常に使いやすく、頑丈なのですが メインスタンドとの干渉で

メインを立てる時は、サイドを降ろさなければ成りませんが・・・。

まあ、慣れれば何ともないですがね。

CRキャブは、純正のBINGのCVタイプと比べると

「激変!」との事なのですが、純正キャブの性能が全く判らないので

その違いが判りません・・・(^^;)

まあ、抜けの良さそうなコンチ似の直管マフラーも利いているのか

4千回転からの吹け上がりは、2気筒とは思えない感じかな・・・?

なので、高速道路での走りは、全くストレスが無いですね。

排気音は、純正のそれとはやはり違っていて 多少元気な排気音

ですが、ドカティのような豪快な響きは有りませんですね~。

エンジン周りは、購入後 秋葉原でSUS編線を買ってきて

「なんちゃってノロジー」に。

と、定番のアーシング追加。

ヘッドは、バフ仕上げ旧タイプヘッドに変更しました。

カウルの内部は、ご覧の有様の改造で、ゴタゴタ着いています。

左から グリップヒータースイッチの移設。こちらは、新たにSSR

(ソリドステートリレー)をかまして居ます。

隣が、プロジェクターランプスイッチ新設。ヘラーコンセントは、

元々シート下に有ったのをこちらに移設。同時に電源直取りを止めて、

SSRとスイッチを新設。

電圧計変更。時計からアナログ油温計への交換。

右側にヘッドライト減光機能スイッチ。時計を装着していた名残の

時計on/offスイッチ。LEDウインカー速度調節ボリューム。

予備スイッチ。。。等

中央2個のLEDは、増設ウインカーインジケータと左LEDは、

ブレーキランプ点灯インジケータ。

新設のボルトメータと油温メータは、バックライト式なのですが

炎天下では、かなり見づらいですね~

・・・つづく~

現在所有しているバイクの紹介です。

BMW R100RS 88年式 となります。

04年に 16.000km 走行の中古を購入しました。

車のベンツ R107 500SL と同じ年ですね。 (^^;)

80年代中盤当時、リッターバイクがブームとなった時期があります。

当時、やっとの思い出いで、憧れのドカティ1000を手に入れたのですが

その当時、日本で人気の欧州バイクでは 対抗馬としてこのR100RSの存在がありました。

(いやいや、裕福な層では もっと以前からなんですが・・・・)

同じ 2気筒 のバイクなのですが、その性格(厳密に言うと設計思想)は、

随分と異なりますね。

サーキットで培った 革新的なエンジン・メカニズムを

派手なイタリアンデザインを身に纏ってのドカティに対し、

基本的には戦前からのエンジンと あくまで実用に徹したデザインを

貫くBMW。 と、言ったように。。。

V-MAXを手放すと決めた時に 次期バイクを検討したのですが

自分には、やっぱ 2気筒 しかないかなって、思っていました。

ドカティは、既に十数年間所有した経験が有ったのと

当時、フツーのサラリーマンでは、とても購入出来なかったBMWが

20年経った今 中古市場では、実にリーズナブルに手に入る事が出来る。

のもあって、購入に踏み切りました。

(この辺の理由は、ベンツSLと同じですね~ (*^_^*) )

現在の走行距離、 約20.000km なので、年間1.000km

程しか乗っていません。仕事の関係で時間が取れないのと、MB SLプチ改造。。。

このBMのプチ改造なんかで

実際に乗っている時間は、限られています。f(^^;)

・・・つづく~

過去バイクシリーズ第3弾です。

V-MAX 初期型 フルパワー。。。。

Vブースト機構が作動すれば、145PSという 今でさえとんでもないパワーを絞り出します。

ドカを手放した後、やっぱバイクが無いと生活に充実感がなく。

「一度は乗ってみたいな」 なV-MAXをオークションで購入しました。

登録書類を送って貰い事前にナンバーを取得して、朝早くの新幹線で東京から大阪まで

取りに行きました。

丁度、会社の年末休みだったですが、東名の名古屋辺りの山越えでは、雪なんかが降ってきて

メッチャクチャ寒かった思い出があります。

145PSを発生する、V4エンジン。

Vシリンダーの真ん中にキャブが在って、在る一定の回転数(オリジナルは、6000rpm)

に成るとインテークマニホールド中央に在るフラップ弁が解放。

1シリンダー当たり2キャブ分の過給が行われて

膨大なパワーが出るっていう仕組みです。

そのドッカンパワーの145PSは、僕みたいなフツーのライダーには到底扱いきれず

ましてやフレーム・足回りがパワーに着いていけないっていう致命的な欠点があって

走っていて楽しい・・・っていう感覚は無かったですね~(≧∇≦)

なので、このバイクの思い出は 改造盛りだくさんにやっていたってことでしょうか。。。

標準のすっごく暗い小径ヘッドライトは、大口径に変更。

また補助灯で、プロジェクターフォグランプを装着。

カーボン製のビキニカウルでメーター周りの改造部分を目隠し。。。

ハイスロとブレンボマスター。ハンドルは、ゴールドのアルミ製に交換。

エアインテークダミーカバーは、ソリッドブラックに自家塗装しました。

V-MAXのタコメータは、ダミータンク(燃料タンクはシート下に在ります)の前の方に

着いているんですが、それでなくても小っちゃくて見づらいのに・・・走行中は、

完全に下を向かないと見えないんですね。

なもんで、エンジン回転を気にする僕としてはガマンがなら

ずアセンブリー毎ヘッドライト上に移設しました。

これ、かなり気に入ってる改造です。(^_^)v

ダミータンクの方はというと、

電圧計・マニュアルラジエターFANスイッチ・フォッグライトスイッチ

お得意のLEDウインカー点灯速度調整ボリューム・・・なんかを装着しました。

この辺の改造は、延べ1週間位かかったかな~。全部手作りでかなり手間掛ってます。

部品とかは、ネットオークションや秋葉原電気街で入手してるんで、費用は

そんなでもないですね。

左ハンドルスイッチに取り付けているブーストコントローラスイッチ。

こればっかりはアフターパーツを購入しました。

Vブーストは、標準仕様では6000rpmで動作するんですが、2速でもかなりの速度域に

なってしまうため3500回転位でブーストが掛るように設定していました。丁度。高速道路で

100km/時 巡航で追い越し加速でブーストが効くっていう具合です。

シートは、白に部分張り替えでツートンカラー。シーシーバーのキャリアは、原チャリの物を

ぶった切って加工し取り付けています。(純正品はメッチャ高額だったんで・・・)(^^;)

マフラーは、お安いカスタム定番のスーパートラップです。

一見、頑丈そうな標準リアショクは、実はヘナヘナヘタレです~

もう、僕のバイク改造の定番と成っている LEDテール、LEDウインカー。

こちら ポジション機能、ウインカー時ポジションキャンセル、ハザード点灯は

標準(?)装備。。。(^_^)

で、メーター周りのイルミとウインカーポジションは、こんな感じ。

リアのポジション点灯時。

僕のV-MAXにはリアシート後ろに着いているリフレクタプレートにLEDを組込んでいて

ポジションとブレーキライト連動で点灯するように改造していました。

夜間は、あんまり走らないんだけど、、、、光り物が多いね。。。

僕のバイクの拘りの一つ、ヘルメット。

ヘルメットは、バイクに合う合わないが在りますが 僕はアンマッチが嫌いなんです。

で、V-MAXの時は シンプソン・バンテッドを使っていました。

ドカの時は、キウイ。今のBMWは シューベルツ ですね。。。

YAMAHA TX750です。

このバイクは、18歳の時に新車で購入して、15年程所有していました。

ドカ同様、長期に渡って持ってましたですね~

ホンダCB750K0が市販車デビューし、いわゆる7半ブームが到来した当時

対抗としてのヤマハの初の750CCバイクです。

あえて 360°クランク2気筒エンジンでの対抗は、それまで人気車種であった

XS-1の系譜を意識したコンセプトだったのでしょう。

実際は、新設計2気筒は英国車からコピったXS-1バーチカルツイン650ccの

完成されたスタイルが既に存在した中、TX750は

その外観から「ダルマエンジン」等と評され マイナーモデルの運命をたどりました。

たった100ccの排気量アップでさえ熱的問題があった。と、言う話を

後になってから聞き、完成されたエンジンでは無かったんですね。

実際、友人と第3京浜を何分で走りきるか? なんて事した時は

ダレダレ・ヘタレヘンジンになってしまったという記憶があります。

(チョ~若かったね、あの頃は・・・(≧∇≦))

でも、僕は何故か気に入っていて、ず~とっ所有する事になります。(^^;)

その魅力は・・・、2000回転保てば、どこからでも加速する低速トルクと

乗っていて感じられる独特な排気音でした。

写真のヘルメットは、当時では珍しい「昭栄」のBELLコピーのフルフェイスで、

チョー高価でしたが 中古を格安で譲って貰った物です。

ステッカーは、ちゃっかりBELLを貼ってました。

後に このバイクでツーリングを共にした DUCATI 750S の存在で

ドカティの魅力にハマッていく事になります。。。

DUCATI 750S

当時リッターバイクブームに押されて、排気量が900から1000となりました。

性格は大人しくなったと巷の評判でしたが僕には充分豪快でした。

MHRのこのカラーリングは、イタリアンレッドからきたのではなく、

マン島T.Tレースでドカで参戦し優勝した伝説のライダー

マイクヘイルウッドの母国であるイギリスの国旗からデザインしたそうです。

僕もドカのカラーって言えばイエローを思い浮かべますもん。。。

ドカは、現在のSLとチョビッとだけ同じ釜のメシを食っていた時があります。

新車で購入して十数年間、大きな改造をする事も無く所有していました。まあ、強いて言えば常に磨いて綺麗にしていたって事ぐらいでしょうか。。。。

改造と言う程のものでは無いですが・・・・

マフラーは、ベベルエンジンの代名詞とでも言える コンチ。

ほぼ直管のエンドからは、豪快なサウンドがしましたが決して不快な音ではなく。

(今のビックスクーターなどは、チョーお下品なサウンドしますよね~)

リアショックはこれまた定番の オーリンズ。

純正であったマルゾッキは、直ぐにオイルリークしてしまいました。。。。(>_<)

デロルトφ40キャブにマロッシュの低・中速用のエアファンネル。

吸気音がたまりませんでしたね~。

今思うとデロルトはすごくメンテ性が良いキャブですね。13のレンチでフロートシェルが外れて、エンジンに取付いた状態でニードル以外のジェットは全て交換出来ました。流石、レーシングキャブってか~!

でもでも、夏と冬でセッティング変えないと走らなかったしー。。。

あとはハンドルは、体型に合わせてトマゼリ。フロントマスターはニッシンで操作性を向上。メーカー名は忘れましたがステダンも。

と、ルーカステールに72ウインカー。。。位

当時のリッターバイクとしては驚異的にスリムな車体でした。80cmのシート高で、170cm以下の身長の僕でも両足が着きましたからね。

(勿論ベッタリじゃないです。。。)

このマフラーから あの豪快なドカサウンドが・・・。

信号待ちで後ろに付くと、フルフェイスの上からでも排気圧を感じるそうです。

何せサイレンサー外して覗くと向こう側が覗けちゃいますから。(^o^)

どうですか、このライン。とってもセクシーでしょ?

この辺りのイタリア人の造形に対する感覚は凄いと思います。何時まで見てても飽きません。

タンクの微妙な3次元曲線のデザイン造形は実は、機能美からきている事を乗ってみて解りました。

空気抵抗が最小に成る様にクランチングの姿勢を採ると、タンクの前の方のクボミに両腕がスッポリ綺麗に収まります。

また、手前のクボミには、両膝が同じ様にシックリと収まるんですね。~ん、やるね~。

ちなみにタンクは鉄製で他のカウル類は全てFRPで出来ています。

シートの破れ補修は、ご愛敬と言うことで・・・・(^^;)

操作性が改善されたトマゼリのセパハン。フロントへの入力操作が格段に向上しました。

ノンカウルでも充分生けるLツインの造形美。