(1)はじめに

高柳重信が形式として創出した行分け記載の俳句、多行形式の俳句、多行表記の俳句(以後、ここでは多行形式俳句)。呼称には議論の余地があるものの、ここではその点には分け入らない。名称こそ俳句ではあるものの、短詩とも見える。俳句実作者である筆者にとって多行形式俳句は非常的に魅力的な俳句の一ジャンルではあるものの、なかなかにその真髄に触れ得ぬ異界、魔界である。

今回を含めて4回の連載で多行形式俳句を鑑賞したい。

高柳重信が形式として創出した行分け記載の俳句、多行形式の俳句、多行表記の俳句(以後、ここでは多行形式俳句)。呼称には議論の余地があるものの、ここではその点には分け入らない。名称こそ俳句ではあるものの、短詩とも見える。俳句実作者である筆者にとって多行形式俳句は非常的に魅力的な俳句の一ジャンルではあるものの、なかなかにその真髄に触れ得ぬ異界、魔界である。

今回を含めて4回の連載で多行形式俳句を鑑賞したい。

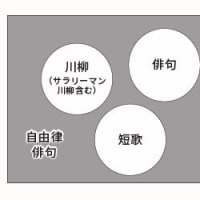

(2)多行形式俳句は俳句か

九堂夜想が過去に詩客で「多行形式についての二、三の事柄」(俳句時評 第91回;2017年11月)と題して、多行形式俳句について考察をしている。九堂は用意周到に一度も「多行形式俳句」とも「多行形式の俳句」と呼んでいない。内容を読んでいただければ分かるように、これを俳句と呼ぶことに対して、九堂は疑義を主張している。

俳句の最大の固有性は「一行・五七五・棒書き」を礎とする「形式」にこそあると思い定めて久しく、それが他の芸術ジャンルにはない詩的強度であるとも認識しているが、

筆者は九堂と同じく俳句同人誌LOTUSに所属しており、九堂の主張はそこでも耳にしたことはある。多行形式俳句は俳句ではないとする検察側として九堂が主張するのに対し、筆者は多行形式俳句は俳句であると主張する弁護人である。

九堂が言う、俳句の固有性が「一行・五七五・棒書き」であるというのは九堂の思いである。

たとえもし芭蕉が「俳句は〇〇である(思い定めて)」と言ったとしても、それは芭蕉の俳句論である。もしそれが俳句創始者、中興の祖の言であったとしても。ラグビーはこういうルールでプレーしよう、と当初決められたとしても、時代とともにそのルールも変わる。我々はラスコー壁画の様式、縄文の埴輪を墨守し続けなければならないであろうか。芸術は常に革新されねばならぬ。

俳句が連歌の発句をルーツにしていることから、五七五の音律はルールブックに記載されていないが自明であると思われている。しかし、これすら自由律俳句は容易く超えていった。

咳をしても一人 尾崎放哉

曳かれる牛が辻でずつと見廻した秋空だ 河東碧梧桐

放哉、山頭火の作品は人気があるのに対して、碧梧桐の作品はあまり褒める声を聞かない。自由律の場合、短くなるか、長くなるかである。碧梧桐の作品は冗長である。俳句の持つ強さが短さであることを改めて思い知る。

てふてふが一匹韃靼海峡を渡つていつた。 安西冬衛

一方、この一行詩はリズムが良く、上記の碧梧桐句よりも長いにもかかわらず冗長には感じない。碧梧桐の作品は俳句として提出された以上、俳句前提で読むため、俳句にない音律に躓き引っかかりながら読むため、冗長に感じてしまうように思う。

ともあれ、俳句の特性、属性というものを疑うことは大事なことである。

(3)多行形式俳句、その切れと行数

ともしびや 大岡頌司

おびが驚く

おびのはば

おびが驚く

おびのはば

多行形式俳句は、律に関しては17音を守っているものも多いし、外れていても苦にならない程度の外れ値のものが多い。

韻律が話し言葉の約束事であり耳で味わうものであるのに対して、多行形式俳句はそれに加えて、表記上の工夫により目も楽しませる。しかし、それにそれは文節、リズム、律に逆流し、それらを鑑賞者により強く意識させる。

本句を行分けしない場合の

韻律が話し言葉の約束事であり耳で味わうものであるのに対して、多行形式俳句はそれに加えて、表記上の工夫により目も楽しませる。しかし、それにそれは文節、リズム、律に逆流し、それらを鑑賞者により強く意識させる。

本句を行分けしない場合の

1)

ともしびやおびが驚くおびのはば

ともしびやおびが驚くおびのはば

では明らかに、句の持つ衝撃が、帯の驚きが、減じてしまう。なぜか?

一行では、読み手はすらすらと流れるように読む、読める。多行形式俳句では、それを読み手に許さない。このように切って読めよ、という強制力を持つ。作品が作家の手を離れて公開された後、いかようにその作品が翫賞されようが作家は口を挟めない。しかし俳句にあって、多行形式俳句は多弁であり、その点、良し悪しは別として、読みにおいて強い主張を持つ。

歴史的、教科書的には俳句はその内部で一カ所のみ強く切れる。<閑さや岩にしみ入る蟬の声>では、「閑さや/岩にしみ入る蟬の声」、と切れる。

文章は単語の集合体である。前掲句をそれに従い切断すれば、「ともしびや/おびが/驚く/おびのはば」となる。俳句の通常律である五七五にこれを落とし込めば、「ともしびや/おびが驚く/おびのはば」となる。さらに通常の俳句の切れを応用すれば、「ともしびや/おびが驚くおびのはば」となる。これらを行分けで書くと、以下のようになる。

2)

ともしびや

おびが

驚く

おびのはば

ともしびや

おびが

驚く

おびのはば

3)

ともしびや

おびが驚く

おびのはば

ともしびや

おびが驚く

おびのはば

4)

ともしびや

おびが驚くおびのはば

ともしびや

おびが驚くおびのはば

4)は1)に近いものの、1)と対比させると4)の行分け記載の必然性は俳人からみれば不明である。句中の切れ字「や」で強く切れることがお約束(ルール)であるためである。

九堂が俳句固有の性質と考えている「一行・五七五・棒書き」について上記で否定的見解を述べておきながら、ここでは俳句固有の特色「切れ」をその特性とせぬのか、と訝しむ。私見では、「一行棒書き」、「五七五」よりも「切れ」こそが俳句を俳句たらしめている属性であり、強みである。

短躯の俳句にあってそこに劇的な感興を盛り込むためには「切れ」はなくてはならぬ。俳句の「切れ」の持つ意味に関しては、先人俳句実作者の優れた(熱い)数多の論考に譲る。実作者ならではの作家信念、思い入れがそこには熱く込められており興味深い。

多行形式俳句作家は強い信念を持って、俳句がこれまで一行棒書きで書かれてきた歴史、それが当然と考えられてきた常識をまず疑うことから出発する。

多行形式俳句作家は、俳句の新しい表現法、鑑賞法、それは見た目の表記法に留まらない革新性、をもたらさんと発願し、「こんなものは俳句ではない」との誹り、石つぶて、無視、を覚悟で勤行苦行を行う求道者である。

かように「一行棒書き」に疑義を呈した一方、彼らは「切れ」に関しては心血を注ぐ。その意味でも彼らは歴とした俳人である。多行形式俳句は、「切れ」を高度に考えた俳句である。「俳句の切れは一箇所」という従来の俳句に疑義を唱え反旗を翻す所業、覚悟でもあった。多行形式俳句は従来の一行棒書き俳句に対して、単に異なる表記法で書かれた俳句ということが本質なのではない。

それを如実に示すのが、4)のような、一目切れとわかる場所で切り改行する二行形式俳句の書き手が存在しないという事実である。これでは、一行棒書きの1)と印象は似たり寄ったりであり、そこで改行せずとも切れるのは分かってると読み手俳人に言われてしまうのがオチである。そこには何ら作家としての新規さ、信念を提示できないばかりか、必然性を説明できない。

一方、多行形式俳句作家と同等の覚悟、自覚を持って俳句を一行棒書きで書いている俳人はいるであろうか。筆者も含めてほとんどの俳人は、切れ字、五七五を含め、従来の俳句形式に凭れ掛かり、その状態を疑わずに無自覚に俳句を書いている。

意識的に、多行形式俳句が一句内に複数の切れ、「複数切れ」を持たせたことの必然性は奈辺にあるであろうか。作者の弁ではなく、作品自体がそれを雄弁に語れないといけない。理想を言えば、すべての多行形式俳句がそれを語れなくてはならない。これは筆者の願望でもある。

一般の芸術作品がその存在意義を語る必要があるかと言えば、そうではなく、それも含めて鑑賞者に問いかけて鑑賞者に考えさせる作品があってよい。極論すれば、存在意義を持たない、生まれた意味を持たない作品があって良い。作品の存在意義自体を問うこと自体が作品鑑賞の余分なことであり、害毒であるという考え方もあって良い。路傍の石の如くの作品もあって良い。

かような一般論はさておき、それでもしかし、筆者は多行形式俳句にはその形式に負けない内容と、その形式を雄弁に語る存在理由を示して欲しいと願う。自由律俳句と同様、多行形式俳句は「反逆の俳句形式」である。そこを出発としている以上、大向こうを唸らせる、無視できないような作品が続かない限り、何れは衰退、消滅する。

数多の多行形式俳句作者の奮闘はあったものの、残念ながら今でも多行形式俳句は日陰の身である。絵画で言えば印象派のように、押しも押されもせぬ流儀(モード)、形式と認知されるその日まで、革新的な芸術は過度の重圧(存在証明)というハンディを背負いながら書き続けなければならない。それは反逆者であれば覚悟の上の筈である。

さて、再度、下記の句に戻る。

九堂が俳句固有の性質と考えている「一行・五七五・棒書き」について上記で否定的見解を述べておきながら、ここでは俳句固有の特色「切れ」をその特性とせぬのか、と訝しむ。私見では、「一行棒書き」、「五七五」よりも「切れ」こそが俳句を俳句たらしめている属性であり、強みである。

短躯の俳句にあってそこに劇的な感興を盛り込むためには「切れ」はなくてはならぬ。俳句の「切れ」の持つ意味に関しては、先人俳句実作者の優れた(熱い)数多の論考に譲る。実作者ならではの作家信念、思い入れがそこには熱く込められており興味深い。

多行形式俳句作家は強い信念を持って、俳句がこれまで一行棒書きで書かれてきた歴史、それが当然と考えられてきた常識をまず疑うことから出発する。

多行形式俳句作家は、俳句の新しい表現法、鑑賞法、それは見た目の表記法に留まらない革新性、をもたらさんと発願し、「こんなものは俳句ではない」との誹り、石つぶて、無視、を覚悟で勤行苦行を行う求道者である。

かように「一行棒書き」に疑義を呈した一方、彼らは「切れ」に関しては心血を注ぐ。その意味でも彼らは歴とした俳人である。多行形式俳句は、「切れ」を高度に考えた俳句である。「俳句の切れは一箇所」という従来の俳句に疑義を唱え反旗を翻す所業、覚悟でもあった。多行形式俳句は従来の一行棒書き俳句に対して、単に異なる表記法で書かれた俳句ということが本質なのではない。

それを如実に示すのが、4)のような、一目切れとわかる場所で切り改行する二行形式俳句の書き手が存在しないという事実である。これでは、一行棒書きの1)と印象は似たり寄ったりであり、そこで改行せずとも切れるのは分かってると読み手俳人に言われてしまうのがオチである。そこには何ら作家としての新規さ、信念を提示できないばかりか、必然性を説明できない。

一方、多行形式俳句作家と同等の覚悟、自覚を持って俳句を一行棒書きで書いている俳人はいるであろうか。筆者も含めてほとんどの俳人は、切れ字、五七五を含め、従来の俳句形式に凭れ掛かり、その状態を疑わずに無自覚に俳句を書いている。

意識的に、多行形式俳句が一句内に複数の切れ、「複数切れ」を持たせたことの必然性は奈辺にあるであろうか。作者の弁ではなく、作品自体がそれを雄弁に語れないといけない。理想を言えば、すべての多行形式俳句がそれを語れなくてはならない。これは筆者の願望でもある。

一般の芸術作品がその存在意義を語る必要があるかと言えば、そうではなく、それも含めて鑑賞者に問いかけて鑑賞者に考えさせる作品があってよい。極論すれば、存在意義を持たない、生まれた意味を持たない作品があって良い。作品の存在意義自体を問うこと自体が作品鑑賞の余分なことであり、害毒であるという考え方もあって良い。路傍の石の如くの作品もあって良い。

かような一般論はさておき、それでもしかし、筆者は多行形式俳句にはその形式に負けない内容と、その形式を雄弁に語る存在理由を示して欲しいと願う。自由律俳句と同様、多行形式俳句は「反逆の俳句形式」である。そこを出発としている以上、大向こうを唸らせる、無視できないような作品が続かない限り、何れは衰退、消滅する。

数多の多行形式俳句作者の奮闘はあったものの、残念ながら今でも多行形式俳句は日陰の身である。絵画で言えば印象派のように、押しも押されもせぬ流儀(モード)、形式と認知されるその日まで、革新的な芸術は過度の重圧(存在証明)というハンディを背負いながら書き続けなければならない。それは反逆者であれば覚悟の上の筈である。

さて、再度、下記の句に戻る。

ともしびや 大岡頌司

おびが驚く

おびのはば

おびが驚く

おびのはば

本句の衝撃を鑑賞者として味わうために、その「切れ」を考えれば、実は俳句の構造としては5)のようになる。

5)

ともしびや おびが驚く

おびのはば

ともしびや おびが驚く

おびのはば

ここで、「ともしびや」の後に一字空白を入れたのは、もちろん、ここでも切れるからに他ならないからである。しかし、この句の眼目はおびが驚く、と言ってそこで大きく切れて、何に驚いたのかという解を、おびのはば、と時間的空白の後に提示する構造になっているからである。多行の行間には拍以上の間、時間的、空間的、時空間的な空隙が存在する。それを読み手に意識させるような、必然性を感じさせるような作品が成功した多行形式俳句である。

5)の一字空白を入れなければ6)のような表記になる。

5)の一字空白を入れなければ6)のような表記になる。

6)

ともしびやおびが驚く

おびのはば

ともしびやおびが驚く

おびのはば

もし筆者が元句を無理にでも二行で書けと言われれば、内容的に見てこのように書く。ちなみに上五を切れ字「や」を使わない「はるともし」、「あきともし」としても、俳句本来の文法ではやはりここで内容的に切れる。しかしここの切れは、「おびが驚く」と「おびのはば」の間に読みにおける空隙、断絶、溜め以上の切れよりはずっと小さい。以上が本句が3)の形で描かれなければならなかった理由であり、本句内に必然的な複数の切れが存在する限り、こうならざるを得ない。

以上を理解すれば、本句にあって2)のような四行表記になぜならないかという必然性も分かる。「おびが」と「驚く」との間の読みの溜めの必然性はない。

灯火に照らされる仄暗い室内。まずは舞台背景としての「ともしび」の措辞は心憎い。そしてそこに照らし出される帯。ときて、帯が驚く、という展開に驚き、それが帯自身の幅に驚くという奇想天外なオチ。

この俳句には、古来の日本人の脳裏に潜む民話的な要素を想起させる味わい深さ、民俗学的な魅力がある。古い帯がある時、付喪神となりふと意識を持った。見ると自分の幅が存外、幅広で驚いた。その切掛けになったのは、灯火に照らされ揺れ動く、自らの影がおどろおどろしくも大きかったために、自分を返り見たのであろう。

本句にあって、表現内容をより劇的にしようと思えば一行ではなく多行がベターである。そして多行であれば必然的に3)になることがその内容から約束されるのだ。

切れが一箇所と限定してきた従来の俳句に対して、複数切れを内包する俳句、それが三行以上の多行形式俳句の存在理由である。これが今回の結論である。

この俳句には、古来の日本人の脳裏に潜む民話的な要素を想起させる味わい深さ、民俗学的な魅力がある。古い帯がある時、付喪神となりふと意識を持った。見ると自分の幅が存外、幅広で驚いた。その切掛けになったのは、灯火に照らされ揺れ動く、自らの影がおどろおどろしくも大きかったために、自分を返り見たのであろう。

本句にあって、表現内容をより劇的にしようと思えば一行ではなく多行がベターである。そして多行であれば必然的に3)になることがその内容から約束されるのだ。

切れが一箇所と限定してきた従来の俳句に対して、複数切れを内包する俳句、それが三行以上の多行形式俳句の存在理由である。これが今回の結論である。

船燒き捨てし 高柳重信

船長は

泳ぐかな

この重信の代表作の一つは四行俳句として書かれているものの、三行俳句のアレンジといえよう。まず「船燒き捨てし」と「船長は」との間に必然的な断絶がある。船長自身が船を焼き捨てるという驚きの展開があり、それが改行で強調される。また、さらには、そのあと、その船長がどうしたのか、という問が発せられ、しばらくして「泳ぐかな」という解が示される。解が示されるまでの「焦らし」が3行目の空白であり、本句の骨頂である。ここの間も時空間的間である。

7)

ともしびや

おびが驚く

ともしびや

おびが驚く

おびのはば

となした時の是非を皆で考えてみて欲しい。

一方、二行形式俳句の存在意義は奈辺にあるや?

一方、二行形式俳句の存在意義は奈辺にあるや?

「月光」旅館 高柳重信

開けても開けてもドアがある。

重信の多行形式俳句の出発となった『蕗子』中の高名な本句にあってこの句は二行である。様々な多行形式俳句を試行錯誤試した中での一作としても、二行分かち書き、そこに必然性がなければ残念ながらこの作品は見掛け倒しの失敗作である。

もし行分けにするのであれば、次のような形態がベストだったのではなかったか。

「月光」旅館

開けても

開けても

ドアがある。

この方が、ドアを開けても、開けてもまたそこにドアがある、という驚きと、次に来る焦燥と恐怖が現れる。脱線となるが、何故「月光旅館」ではないのか。これにより、日光旅館(栃木の日光に実際にありそうだ)のような固有名詞として捉えられることが回避され(月光旅館という固有名詞の旅館でもその風情はあるが)、「月光」旅館とすることで、「月光」を浴びている旅館という意が立ち上る。

孤島 高柳重信

に

て

浪

の

呪

ひ

の

孤

閨の

公

主

重信初期にはこのような様々なカリグラムも試された(『伯爵領』)。ここには、上記で論じてきた切れからくる必然的な改行は見られない。その後、果たして重信はこのような表記俳句を封印する。おそらくは、このような虚仮威し的作品(失礼)の存在が、多行形式俳句、そのものの必然性、存在意義の理論的支柱を揺らがせることを危惧し、それを自ら払拭すべきであると思ったからに違いない。

(4)多行形式、その視覚的切れについて

ちづをひらけば 大岡頌司

せんとへれなは

ちいさなしま

ぎんなんいる 大岡頌司

ひるのてぐせ

とおもふべし

平仮名ばかりの俳句も味わいがあり筆者の好むところではあり、かつて筆者もそのような俳句を書いたこともあった。通常片仮名すべき「せんとへれな」を平仮名書きする、このような味わいも良い。

平仮名のみのこれらの句を下記のように書くと一読読みにくい。

ちづをひらけばせんとへれなはちいさなしま

ぎんなんいるひるのてぐせとおもふべし

現代の俳句は全て「書かれた俳句」として鑑賞者に提示される。目に飛び込んでくる情報も一般的な詩と同様に俳句では重要である。多行形式俳句の切れに目に付く「視覚的切れ」である。ただ、これはこれは本質的な要請からくるものではなく、複数切れの要請からくるものでなければ存在証明にはならない。その点、本二句が複数切れを有するかは大いに疑問である。

(5)多行形式、その音読について

ともしびや 大岡頌司

おびが驚く

おびのはば

おびが驚く

おびのはば

は一体、どのように読み上げれば良いのであろうか?

ともしびやおびが驚くおびのはば

と書かれた俳句とどのように、読み上げを変えるべきなのであろうか?

多行形式俳句の場合には、一行棒書き俳句に比べて、行ごとで大きく区切られて、その箇所でより意識的に息継ぎされて読み上げられるべきであろうが、しかしそのルールはない。しかもそのルールがないことが問題にされているという話も一向に聞いたことはない。それは、多行形式俳句が視覚的俳句であることと関連している。一度、この音読の問題は、多行形式俳句実作者に聞いてみたいところである。

多行形式俳句の場合には、一行棒書き俳句に比べて、行ごとで大きく区切られて、その箇所でより意識的に息継ぎされて読み上げられるべきであろうが、しかしそのルールはない。しかもそのルールがないことが問題にされているという話も一向に聞いたことはない。それは、多行形式俳句が視覚的俳句であることと関連している。一度、この音読の問題は、多行形式俳句実作者に聞いてみたいところである。

(5)最後に

本稿では、俳句の一大特性である「切れ」を「複数切れ」とした多行形式俳句の出現の必然性を見てきた。しかし、それは俳句に大きく負荷をかけるものである。俳句でなぜ複数切れが禁忌とされているかというと、短い詩がぶちぶちに切れることを嫌ったためである。しかし、一つ一つの言葉、単語の重圧を高めていけば、個々の単語と単語がぶちぶちに切れながらも、互いにぶつかり合いながら一つの造形を構築することになる。その好例を大岡の<ともしびや>の俳句に見た。

この「一つ一つの言葉、単語の重圧を高めていけば」に関して、次回、一代で多行形式俳句の創始し完成した重信の蹉跌と苦悩を見たいと思う。

碧梧桐の句は冗長だから人気がないとまとめてしまうのは勿体ない気がしました。もちろん放哉を好きな人は多いですが、それは孤独な世界観というものが人を惹きつけやすいという点も大きいと思います。

碧梧桐はそこまで孤独な人ではなかったかと。

〜韃靼海峡を渡つていつた

の詩を拝見して、碧梧桐が東南アジア方面へ船で旅した時の句を思い出しました。

黒汐に乗りし四月の我が肌

汐の色よ黙まりたる唾を呑み

有名なミモーザの連作や、君を待たしたよ〜、パン屋が出来た〜などの瑞々しさのある句も、個人的には冗長とは思われず、好きですね。