(1)はじめに

多行形式俳句の評論の2回目となる。前回、多行形式俳句のレーゾンデートル(存在理由)は「複数切れ」にあると主張した(

「多行形式俳句(1)帯が驚く多行形式俳句」)。それは、切れは一箇所とする従来俳句のルールを超越、逸脱するものである。それを高らかに視覚的に主張するために行分けは必然であった。その好例として、大岡頌司の五七五の三行分けの俳句を見た。

今回は、行分け俳句を形式として創出した高柳重信の俳句を取り上げる。彼は多行形式俳句を創出し、育て、可能性を縦横に試した。礎を完成させたと言えよう。

その過程で、重信は四行形式に辿り着いた。四行形式俳句がなぜ彼の理想の詩型となったのか、今回それを検証したい。

(2)重信の一行空白を含む四行俳句

その初期には、三行分けのものやその他の俳句を書いてきた重信が、なぜ四行分け俳句に落ち着いたのか。その過程をトレースするためには、上記、彼の名品とも言われる上記の三行俳句のどこに物足りなさを感じたのか、それを探る必要がある。もちろん、三行俳句が過渡的な、もしくは中途半端な多行俳句であると重信が結論を下していたということでも、一般論としてのその結論に帰着するということでもない。

船焼捨てし 高柳重信『蕗子』昭和25年、27才

船長は

泳ぐかな

この俳句の最大の特徴とも言える空白の三行目。これには空白なりの理由があることを前回見た。時間的な大きな切れを意識的に取り入れるための工夫の「空白行」である。その空白の時間は、船長の迷いなり葛藤なり吹っ切れるまでの精神的な過程でもある。この俳句は四行俳句を意識して書かれている。『蕗子』には様々な行数の俳句が志向、試行されていることはその示唆を与える。この重信により見出されたこの空白行はその後の多行俳句作家にも多用された。しかし、それが安易に使われもすることを危惧する。次回以降、それを検証することになろう。

重信自身、この形式の俳句(一行空白を含む四行俳句)をその後も書き、その作品は『蒙塵』、『遠耳父母』(昭和46年)にある程度の数が収録されている。『蒙塵』は全て四行俳句からなる。そのうち一行空白を含まない四行俳句が42句あるのに対して、一行空白を含む四行俳句は16句。この16句のうちの多くは伝統的な五七五の音律で、その間に空白行を挿入したものである。例えば次のようなもの。

夜叉舞や 『蒙塵』昭和34年

舞ひ崩れては

おらびつつ

本句にあって、「夜叉舞や」の後の空白行の存在理由が筆者には分からない。「船焼捨てし」の句の「船長は」の後の空白行の存在意義は確かに強く感じられたのに対して。一行空白が一種のスタイル、形式美に成りかけてはいまいか。その危惧の種はすでに重信俳句に萌す。

(1)

夜叉舞や

舞ひ崩れては

おらびつつ

なぜ、本句が(1)のような三行俳句ではいけないかという説得力に乏しい。そのような疑問は、延いては「夜叉舞や舞ひ崩れてはおらびつつ」と一行棒書きではなぜいけないのかというさらなる疑義を読者に惹起する危うささえ孕む。文法的に「舞ひ崩れては」の「ては」の後には、次の動作・状態が提示される。予想通り、次行には「おらびつつ」が来るのであるが、この二行間には緊張感、意外性、いずれも乏しい。時間的な飛躍もない。

俳句界全体から見れば多行形式俳句が鬼子扱いされている現状の中、多行形式俳句作品は十分な詩的圧力を持ち、作品自らがその存在理由を常に答え続けていかなければならないという厳しい状況下に置かれている。作品の形式(見た目)に不慣れな読者は引っかかり、その先の内容の玩味に辿りつけないという、多行形式俳句の不幸がある。

それは重信の時からあまり変わっていない。重信の重圧は相当なものであったろう。ただ重圧は重圧として、全作品がその責務を果たしているとはお世辞にも言えない。その初期に色々な多行形式俳句が試みられ、その過程で四行俳句に行き着いた、その試行錯誤の過程において、当然、作品に出来不出来の程度差はある。

たてがみを刈り 『蒙塵』

たてがみを刈る

愛撫の晩年

一方、本句にあっては、空白行が効いている。「たてがみを刈り」に続き「たてがみを刈る」が繰り返される。この意外性(しかしこの繰り返しは、後続の者に安易に模倣され今や陳腐となり下がった)。このせいで、次に置かれる先の言葉が読めずに宙ぶらりん状態に長く置かれる。そして、結語でのオチも意外なもの。このように、個々の作品ごとに、出来不出来はある。

冷凍魚 『蕗子』

思はずも跳ね

ひゞ割れたり

逆に、本句が『蒙塵』に収録されていたら次のような四行俳句になっていたであろうことは想像に難くない。

(2)

冷凍魚

思はずも跳ね

ひゞ割れたり

(3)

冷凍魚

思はずも跳ね

ひゞ割れたり

このどちらにおいても、その一行空白は効果的である。特に、(3)に改変されていれば、さらにより名句になっていたことであろう。「舞ひ崩れては」、「おらびつつ」の続きの意外性のなさに比べて、「思はずも跳ね」、「ひゞ割れたり」へは大きな詩的飛躍がある。 筆者は、空白行には大きな飛躍(詩的飛躍、時間的飛躍、等)を表現することができるという、それなりの存在意義を認める。ただし、同時に、それが四行俳句として形式を整えるために安易に使用されることの危うさも同時に憂う。それを具体的に上で見た。効果的に空白行を使用することへの試みは今後も試され続けられて良いと思うし、その有用性を実作で実証し続けていって欲しいと願う。

(3)重信の一行空白を含まない四行俳句

重信は、その後空白行を含む四行俳句形式を捨て(封印し)つつ、一行空白を含まない四行俳句にその終の住処を定めた。 それ以前にも、一行空白を含まない四行の高名句を書いていた。

遂に 『伯爵領』昭和27年

谷間に

見出されたる

桃色花火

日が 『罪囚植民地』昭和31年

落ちて

山脈といふ

言葉かな

しづかに

しづかに

耳朶色の

怒りの花よ

これらの高名句、なぜ重信は四行として提出したのであろうか? これを検討するには、カリグラム的視覚的効果に言及する必要がある。

「遂に」の句では、「谷間」という言葉を文頭を下げて記載することにより、低地である谷間を視覚的に強調することを意図する。「日が」句の「落ちて」も同様な意匠である。

一方、「しづかに」句の、「しづかに」、「しづかに」を連ねる場合、一字の文頭下げは、上記二句とは異なり、精神的な沈鬱な気分を表すことに成功している。

(4)

遂に

谷間に

見出されたる

桃色花火

(5)

日が

落ちて

山脈といふ

言葉かな

(6)

しづかに

しづかに

耳朶色の

怒りの花よ

と比べていただければ、重信の意図を汲み取れる筈である。

これらがカリグラムの効果の「助けを借りて」の作であったことを、後年重信はどう振り返ったであろう。その後、重信はカリグラム的効果で押した作品を書いていない。恐らくは、若気の至りと頭を掻いたことと想像する。重信はカリグラム的効果を後期の作では固く封印した。カリグラム的効果、というものはどこか、外連味(ケレン味)を感じさせ、それに寄り掛かって書かれた作品ということで、逆に作品の価値を損ない兼ねない行為であったということを恥じたのであろう。空白行と字下げは明確に区別しておきたい。

そのような、カリグラム的視覚的効果に頼らずに書かれた、一行空白を含まない四行俳句の名句を上げる。

樹々 『罪囚植民地』

いま

切株となる

谺かな

まなこ荒れ 『蒙塵』

たちまち

朝の

終りかな

いまも 『遠耳父母』昭和46年

聽き澄む

耳塚の

供華の片耳

沖に

父あり

日に一度

沖に日は落ち

これらの句の三行俳句への改変を検討してみたがうまくいかなかった。つまりは、これらはこの四行に行分けされていることを納得させる詩的圧力があると感じた。 しかし、それだけに、俳句がぶちぶちに小さく細切れになってしまう。

一言ずつ片言を呟いては立ち止まり、時間をおいて次の一言を呟いて、となる。

これが決定的に四行俳句の欠点ともなる。

(4)重信の次なる模索

片言の言葉がその直後大きく切れるからこそ、そこでその行は終わり次の行へと移行する行分け俳句となる。つまり、一つ一つの言葉に強い重圧が求められる。それが読者全般が感じる(であろう)多行俳句(行分け俳句)の「重苦しさ」を齎す。

芭蕉がそれまでの軽み、洒脱、可笑しみだけの俳諧を脱し、より文学の高みを目指して近代俳句の礎を築いて以来、俳句には文学性が求められた。芭蕉の求道的な高邁な俳句精神があったらばこそ、その後、幾度の浮沈はあれど脈々と俳句は受け継がれて現在に至っている。

ただし、文学の幅は広く一義的でもない。多くの俳人が自分なりの理想を俳句で具現化しようと悪戦苦闘してきた。他の文芸と同様に、そこに洒脱や軽みを再発見するものもあれば、より精神的に深刻な俳句を指向した作家もいた。

若き重信は当初、俳句に「重くれ」を指向した。それが、重たい言葉を一言ずつ呟くという多行形式俳句の創出を導いた。つまり、重信にとって多行形式俳句の創出は彼の俳句文学の指向性の必然の帰結で会った。

しかし、その結果、句はぶちぶちに小さく細切れになる。言葉が断片化する。 この功罪に気づいた重信は、しかしそれを多行形式俳句の必然の結果として受け止めるしかなかった。自らが産み落とした可愛い我が子(多行形式俳句)を育てようとこそすれ、道端に捨てることなどできようはずもない。

この欠陥を踏まえて、重信は多行形式俳句に「軽み」を持ち込もうとした。

飛騨の 『山海集』昭和51年

美し朝霧

朴葉焦がしの

みことかな

飛騨の

山門の

考へ杉の

みことかな

ここには、自由自在に四行俳句を遊んでいる余裕の風情さえある。時に駄洒落、踏韻、尻取り遊び、等の言葉遊びも織り込み、これによる「かろみ」と行分けでぶちぶちに千切れた言葉の「重くれ」が一見相殺し合うという構造である。重信なりの計算である。

しかし、行分けの必然性としての行後の大きな断絶があった。これはこれらの俳句でも担保されているのであろうか、と見ればそれは担保されていないようにも見える。それは、多行俳句の存在理由である行分けの理由そのものを失ってしまう危機的な状況を齎す。

しかし、更にこれを巧妙に回避する見かけの仕掛けを、重信は『山海集』で考案した。

それが「連作」という仕掛けである。

<飛驒の/美し朝霧/朴葉焦がしの/みことかな>は、「飛驒」と名付けられた章の十句の冒頭に置かれている。この章の句全てが「飛驒の」、もしくは「飛驒」が第一行として置かれる。その後に物語が展開される仕組みになっている。「飛驒(の)」で始まる、飛驒劇場の開幕が第一行で告げられ、その後一行ずつ、幕が開くかごとくに物語が展開するという形式美を確立した。その終幕も必ず「みことかな」で必ず終わるという、大円団が約束されている舞台劇である。観客は安心して、4幕ものの重信オペラを鑑賞できる。

連作形式による四行の物語を紡ぐことにより、読者に四行を自然に受領させてしまう仕掛けである。つまり、ここにおいて初めて、俳句従来の「切れ」から切れて、重信は自由に四行俳句を書くことを可能にした。

さらに、重信は飛驒連作で創出した神話世界を拡張した。

琴抱いて 『山海集』

無名の

神が

漂着せり

蛇の野に

日高

妻問ふ

國津罪

黃泉比良坂

長壽の

鶴の

舞ひ納め

一柱

神は

燔かれて

蛾たつ

空國を

醜男

あくがれ

喪屋ごもり

闇見田に

崩彦を

燔く

秋も闌けたり

壹岐も

對馬も

鰐鮫の背も

淡雪せり

倭國擾亂

眞神

眞蟲も

急ぐなり

加えて、もう一つの『山海集』での工夫が「地名」の使用である。

名を捨てて 『山海集』

踏む

下總の

霜夜かな

けぶり立つ

毛野や

つくつく

法師蝉

本句は「坂東」と名付けられた章に収められている。

「飛驒」の連作を契機に、『山海集』では万葉の昔からの伝統である「国褒めの歌」に行き着いた。地名を入れ込み土地を言祝ぐのが従来の国褒めの歌であるが、そこは重信。単なる国褒めの歌にはなっておらず、重信なりの詩に昇華されている。重信自身が『山海集』の「後記」に、祖霊、地霊を呼び覚ます俳句をものにしたい、と吐露している。

俳句が季語を大事にするのは、それが日本人にとって共有知であるからである。単語一つで広大な語的風景を持つ。それが箱庭のような極小の音数しか持たない俳句において、どれだけ豊かな世界を付与することになるかは言を俟たない。地名も同様である。これらの共有知はそれを一句内に置くだけで、とてつもない大きなイメージのインパクトを日本人に想起させる。東京、京都、東北、北海道、四国、薩摩、これらの地名は日本人に豊かな感興を齎す。

そして、さらにその集大成が句集『日本海軍』とその補遺へとつながる。

横道にずれるが、『山海集』から簡単な漢字も含めて全漢字にルビが振られるようになった。これは誤読せぬようという親切心や老婆心ではない。歴とした自己主張である。

戦後すぐ昭和21年より漢字の新字体が発表され、徐々に新字体が世の中に浸透する中、重信は頑なに正字体(旧字体)を続けたことと、このことは無縁ではない。全ての漢字にルビを振るのは戦前の慣いせである。つまり、このルビと正字体は切っても切れない戦前の書法を擦っているのである。これを単なる懐古趣味ではなく、言葉の呪力を高めんとする重信のレトリックである。

(5)重信は理想の四行俳句に辿り着けたか

松島を 『日本海軍』昭和54年

逃げる

重たい

鸚鵡かな

一夜

二夜と

三笠やさしき

魂しづめ

鶺鴒あそぶ

吾妻の

秋の

朝漕ぎよ

一睡の

夢見や

伊勢の

いかのぼり

熊野なるかな

樟の木

九九を

唱へてやまず

ここでは、大日本帝国海軍艦艇(軍艦)の名称が「お題」として使われているが、そもそも軍艦の名称は日本の地名から取られたものが多い(軍艦命名ルール:戦艦、旧国名、山岳の名前;空母、山岳;重巡洋艦、山岳;軽巡洋艦、河川、等)。国褒め歌の延長でもあり、それは単なる国褒め歌ではない。

これらの軍艦の多くは沈められ、解体され、すでにない。これら今は亡き、悲惨な末路をまとった艦への魂鎮めの歌である。『講釈・日本海軍—高柳重信句集口述控帳—』(校訂・編纂 岩片仁次)には、重信が一艦ずつ思いを込めて作ったことが綴られている。

峯風 『日本海軍補遺』

絶景

十六夜

秘曲・百濟琴

夕暮

冷雨

埋火・微熱

繼煙管

『日本海軍補遺』は、尻取りで名詞が紡がれる構造になっている。

駆逐艦名は天候・海洋・季節・植物から取られた。ここでは、「峯風」、「夕暮」がそれである。ここでも亡き軍艦らへの鎮魂が語られる。しずかに、ひそやかに、しめやかに。

『日本海軍補遺』は重信の絶筆となった。その先の風景はこれを書き終えた先にまた見えてきたことであろうが、残念ながらその先は突如絶たれた。昭和58年、享年60。その早い死は惜しんでも惜しみ切れないものの、多行形式俳句の創始者としての十分すぎるほどの重責を果たした後の死ではあった。

(6)四行か三行か

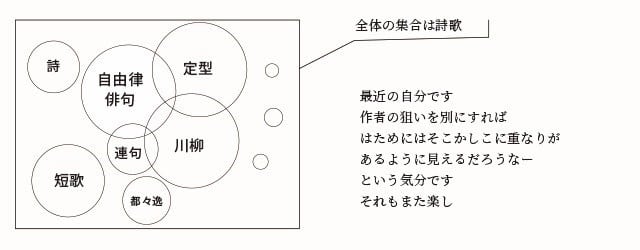

単数切れであれば二行俳句となるし、それでは従来俳句と然程変わらない。複数切れを持ち込むことで三行以上の俳句となる。二回切れで三行俳句、三回切れなら四行俳句。四回切れ以上はぶちぶちに俳句は引き千切られるため、四行が限界であろう。つまり、多行形式俳句の行数は自ずと三行か四行になろう。カンブリア爆発ではそれこそ様々な意匠の生物が出現し、そして試された。それと同じことを、創造主たる重信はその最初期に行った。しかしそれが淘汰されて、三行と四行の多行形式俳句となり、現在に続いている。細々とではあるが。

なぜ重信が四行俳句を最終的に選択、固執したか。三行俳句の多くが五七五になりかねず、従来俳句の単なる分かち書きになり下がることへの杞憂が当初あったであろう。それ(四行俳句)を見出して育ててからは、その責務から一層、四行俳句の可能性に賭け、三行分けの俳句に戻らなかったのであろう。

ただ、重信の心配を余所に、大岡頌司は三行俳句で独自の世界を描いて見せた。それは単なる五七五には止まらないことを前回見た。四行俳句に対する三行俳句の最大のアドバンテージは、極度に俳句が細切れになることがなく、詩が連綿と紡がれゆくところにある。

これら多行俳句形式の行く末を次回見たい。

*基本、重信の句集は正字体で書かれている。