前回(→こちら)の続き。

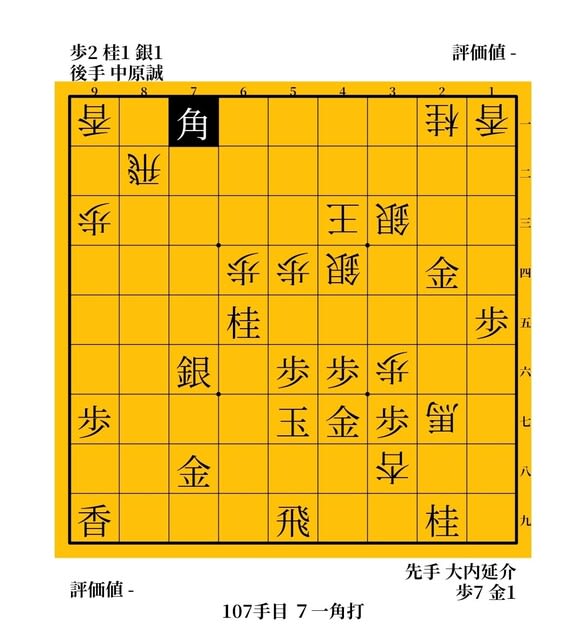

2017年、第28期女流王位戦の第2局。

里見香奈女流王位と、伊藤沙恵女流二段の一戦は、相振り飛車から「伊藤流」と呼ぶべき、個性的な陣形になっている。

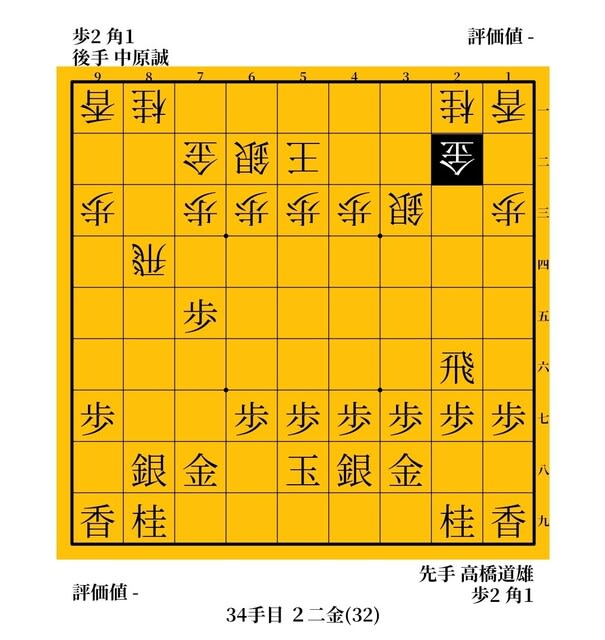

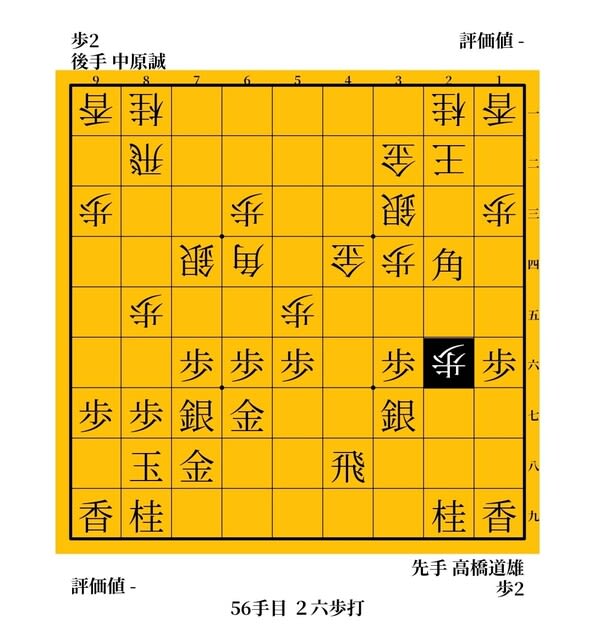

後手の飛車筋をかわして、▲58玉と寄ったところ。

後手の美濃囲いとくらべて、ふつう、こんな薄い形では「勝ちにくい」といしたものだが、なかなかどうして、伊藤沙恵の独特すぎる玉さばきを御覧じろ。

形勢は、若干だが後手が有利で、里見もここから仕掛けて行く。

伊藤はやはり、守備駒がバラバラなのが痛く、里見の攻めも巧妙で、ここでは見事な飛車と金の両取りがかかっている。

先に銀をもらってるので、金を取られても駒損ではないが、先手陣は飛車に弱く、そこをいじめられるのはつらい。

……はずだが、伊藤はすっと▲68飛で、両取りを受ける。

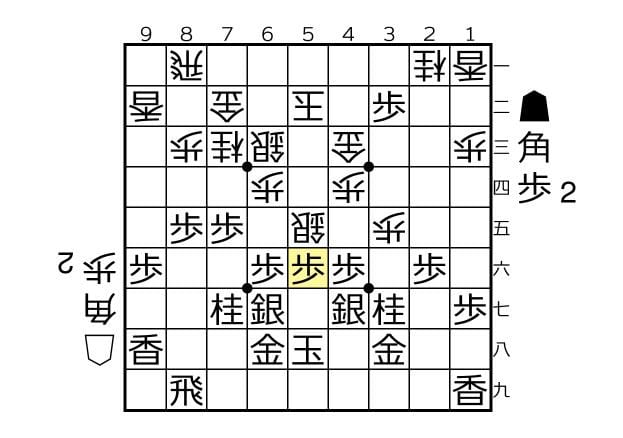

△同角成、▲同玉で、たしかに駒得は主張点だが、△89飛とされると、桂香を回収されて、そこをチャラにされるのは時間の問題に見える。

どう受けるんだろうと見ていると、そこで▲66角。

△66に駒を打たれるスペースを埋めながら、▲11角成をねらっている。

筋ではあるが、先手玉は足元がスースーして怖いところ。

ただ、△29飛成には▲39金や▲39歩の底歩があって、先手も相当がんばれるうえに、さらに伊藤はこの角に、もうひとつの策をたくしていた。

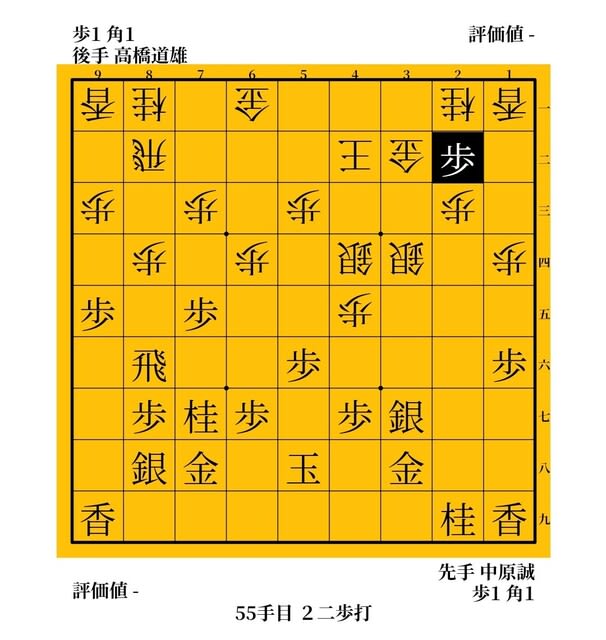

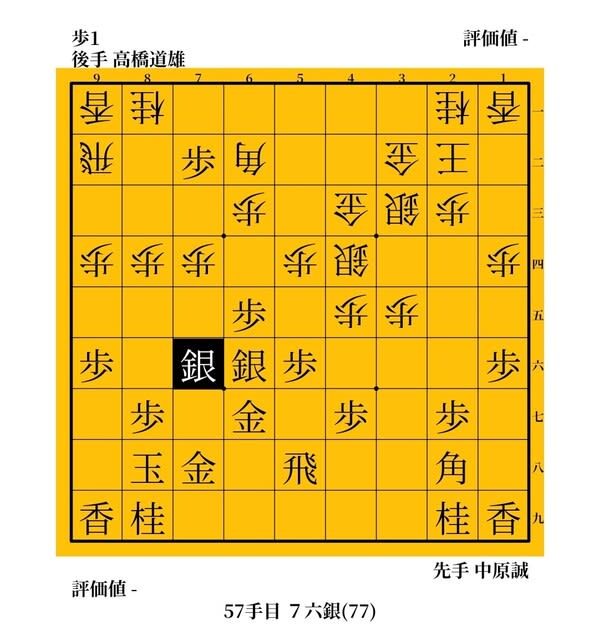

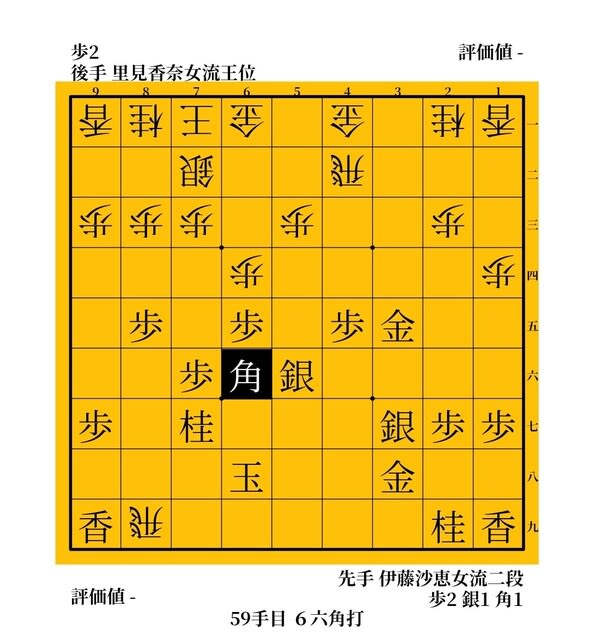

それが「入玉」。

そう、伊藤の武器は、その形にこだわらない受けの力。

もうひとつは上部での戦いに強みを発揮する

「中段玉のスペシャリスト」

であることなのだ。

こうなってくると、馬や上ずった金銀が、敵陣トライの「先発部隊」となって働いてくる。

あせらされた里見にミスが出て、形勢は逆転模様になるが、中段玉の攻防はゴチャゴチャしてわかりにくく、ましてや秒に追われながら、正確な手を指し続けるのは至難でもある。

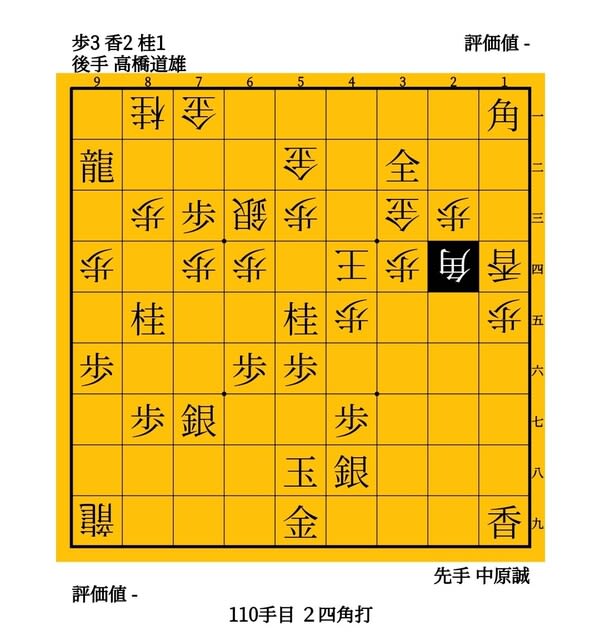

▲44玉と逃げたこの場面は、まさに追いつ追われつのハンターと山鹿のようだが、次の手を伊藤は見落としていた。

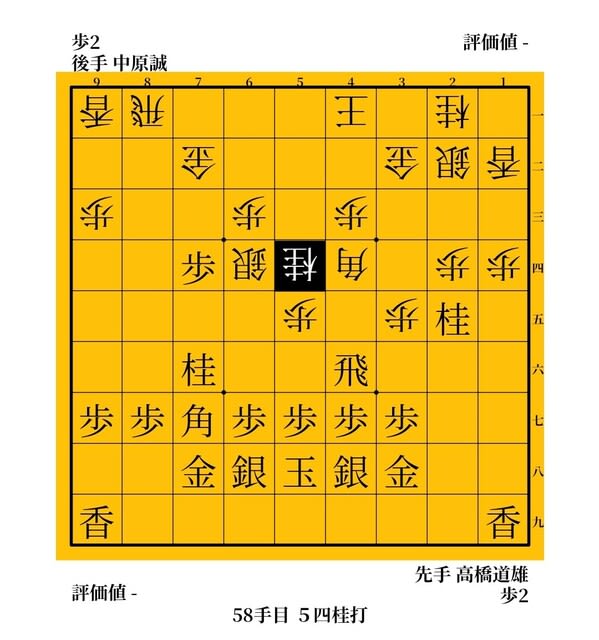

△55竜のまわし蹴りが、入玉阻止の手筋ともいえる手。

▲同玉は△34角成で封鎖されるから、▲33玉と逃げこむしかないが、ここが後手の大チャンスだった。

ここでは△32歩と打つのが好手で、後手にかなり、分がある戦いだった。

▲同と、と取ると、△34角成、▲同玉、△24金、▲33玉、△44角という手順でピッタリ詰む。

となると、▲32同玉か▲22玉しかないが、△34角成と、ボロっと大駒を1枚タダで取れたわけで、これなら後手が勝つ流れだった。

里見は単に△34角成で、これでも先手玉は危険きわまりないが、力強く▲同玉と取るのが、伊藤の度胸を見せた手。

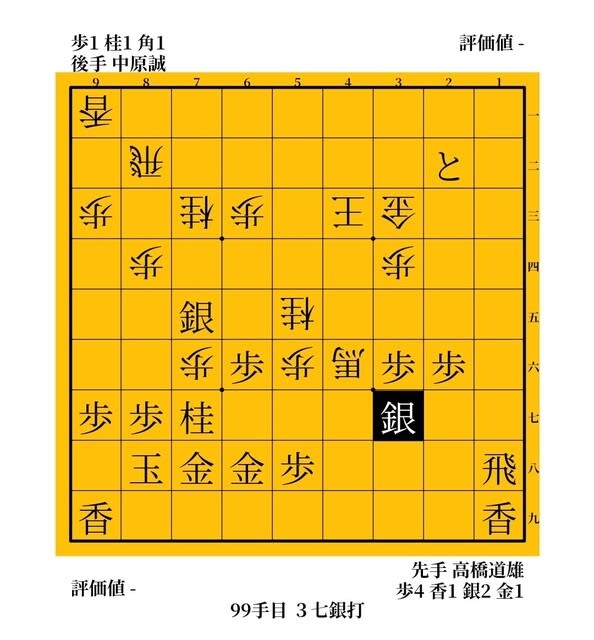

メチャクチャに怖い手だが、△53竜に▲43金と打って、頑強に抵抗。

そこからも、入玉をめぐって、ほぼ右上の3×3だけを使った局地戦が展開され、もうわけがわからない。

途中、里見が何度か寄せを逃したようだが、手順を聴いてもサッパリ理解できない。

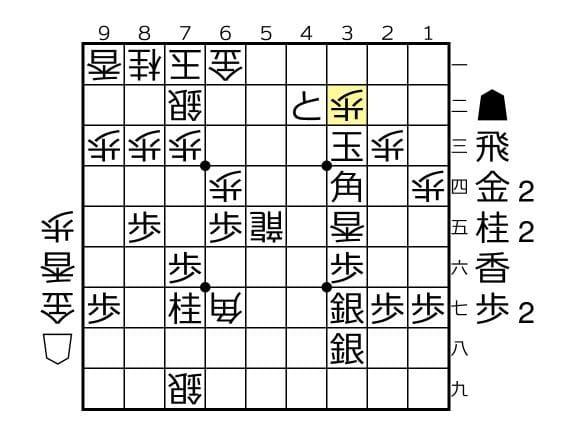

上の図から△33金と取って、▲同と、△同竜まで受けがないようだが、△33金に▲22と(!)の裏切りがしぶとい手で、まだ決まらない。

以下、△32金の押し売りに▲26香とつないで激戦は続く。

後手は△24歩、▲同香としてから△13竜とするが、先手には▲44角と王手しながら、▲22の地点を守る切り札があり、まだ耐える可能性がある。

伊藤もほとんど崖っぷちのダンスだが、つま先立ちで、落ちずに踊り続けるのだから、たいしたもの。

この▲16桂から▲24桂打の継ぎ桂も、すごい形だが、これが歩が立たない筋に、安い駒で援軍を送るという好着想で、とうとう先手の勝ちが決まった。

その後も、必死に手をつくす里見だが、ついに▲11にダイブ完了した先手玉を仕留めることはできなかった。

いかがであろうか、この伊藤の将棋。

あのふんわりした雰囲気のお嬢さんが、こんな曲線的、かつタフな戦いぶりで最強里見香奈に勝ってしまうというのがステキだ。

このシリーズは2勝3敗で敗れ、そこからもあと一歩でタイトルに届いていないさえピーだが、それはまあ、運が悪いというか、めぐりあわせのようなもの。

とにかく、ひとつ取ってしまえば、あとは「ドミノ理論」で、2つ目、3つ目と転がっていくのは見えているのだ。

それだけの力はあるのだから、転機になるであろう、今回の女流名人戦はしっかりと見守りたいところである。

(米長邦雄と大山康晴の「大雪の決戦」に続く→こちら)

(これまた激戦の女流王位戦、第4局は→こちら)