つまり、升田幸三は偉大なのである。

前回は、画期的すぎる新構想だった「駅馬車定跡」を採り上げたが(→こちら)、今回は升田幸三といえば、やはりこれであろう「升田式石田流」について。

1971年、第30期名人戦は、大山康晴名人に升田幸三九段が挑戦。

この七番勝負は当時を知るファンに「石田流シリーズ」として記憶され、なんと全7局中、5局が「升田式石田流」になるという熱いものだった。

今の将棋になじんでいると、わかりにくいが、当時の感覚では、角道をとめずに三間飛車にする「早石田」は素人のハメ手あつかいで、「邪道」な戦法だったという。

いわば、豊島将之名人相手に、リベンジを誓う佐藤天彦九段が「筋違い角」や「鬼殺し」を名人戦で披露するようなもので、棋界もファンも、大いに盛り上がったそうだ。

もちろん、升田からすれば、ただの奇襲ではなく、一見ハメ手のようなこの戦法の優秀性に気づき、ひそかに磨きあげての登板だったが、それが見事に決まって3勝2敗とリードを奪う。

名人復帰に王手をかけた第6局で、またも「升田式石田流」を起用。

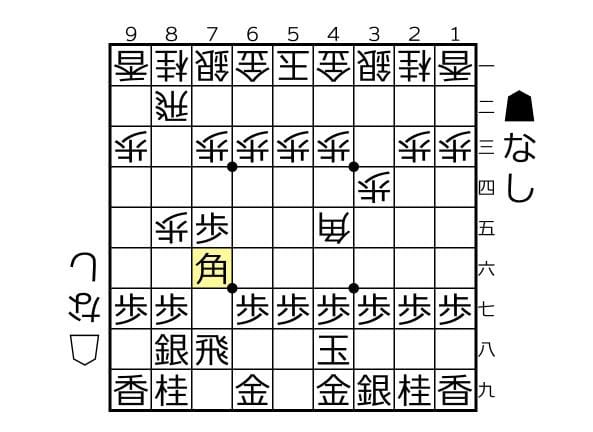

初手から▲76歩、△34歩、▲75歩、△84歩、▲78飛、△85歩、▲48玉が「升田式早石田」の出だし。

△88角成、▲同銀、△45角には▲76角が、この形の基本ともいうべき切り返し。

△27角成に、▲43角成で、馬の位置が良く先手有利。

▲48玉に△86歩、▲同歩、△同飛は▲74歩と突いて、△同歩なら角交換して、▲95角で王手飛車。

一回、△62銀としてから△86歩なら、▲同歩、△同飛に▲88飛とぶつけて、乱戦ねらいで戦えると。

この切り返しは現代でも、ゴキゲン中飛車や、角交換振り飛車などに生きている形。

これがトッププロ同士の戦いでも使えると発見した升田は、やはりすごいもので、「升田幸三賞」に名を残すのも当然と言えるだろう。

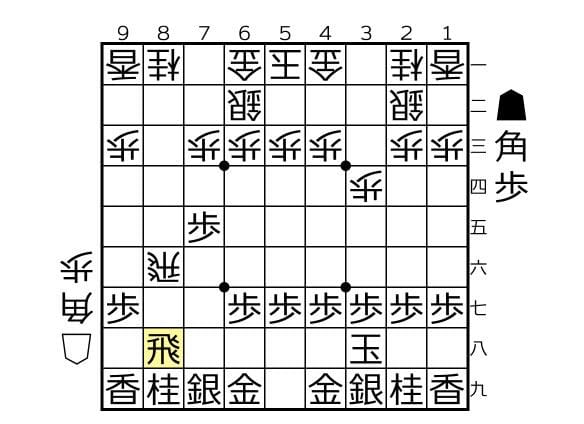

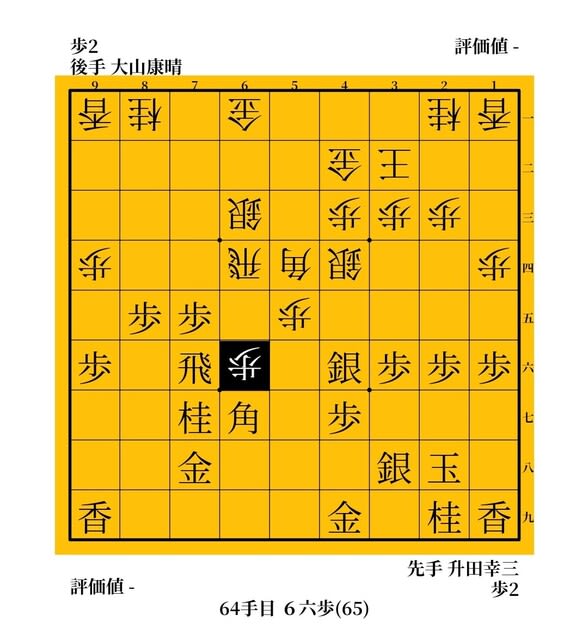

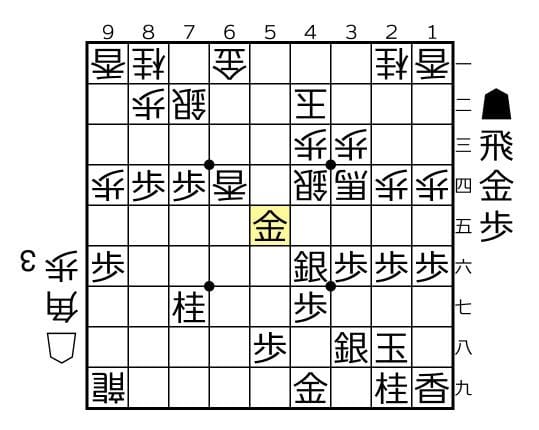

むかえた、この局面。

鈴木大介九段によると、

「早石田は歩がないせいで、手詰まりになりやすい」

まさに、そんな流れになったようで、振り飛車苦戦かと思わせたが、次の手が升田好みの一手だ。

▲67角とは、またすごい自陣角である。

ねらいは▲55歩から、▲34角と一歩を補充することで、そうすれば▲86歩など動いていくメドが立ち、局面を打開できる。

大山も負けじと、自陣角を打ち返して、せまいところでもがく先手の飛車角を圧迫していく。

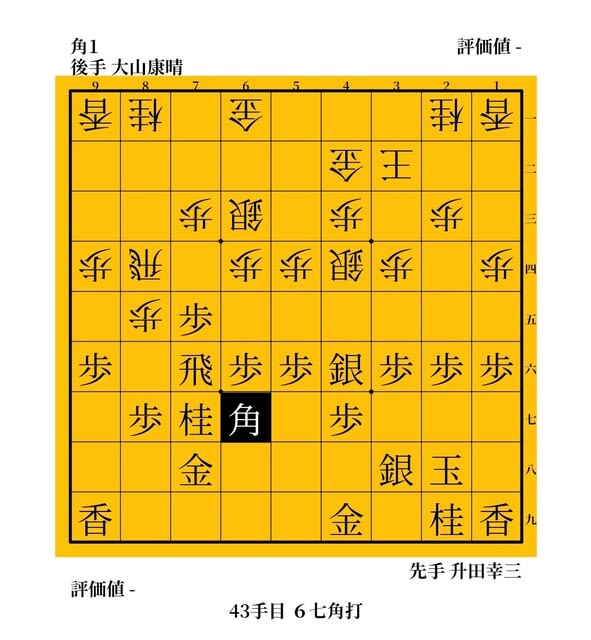

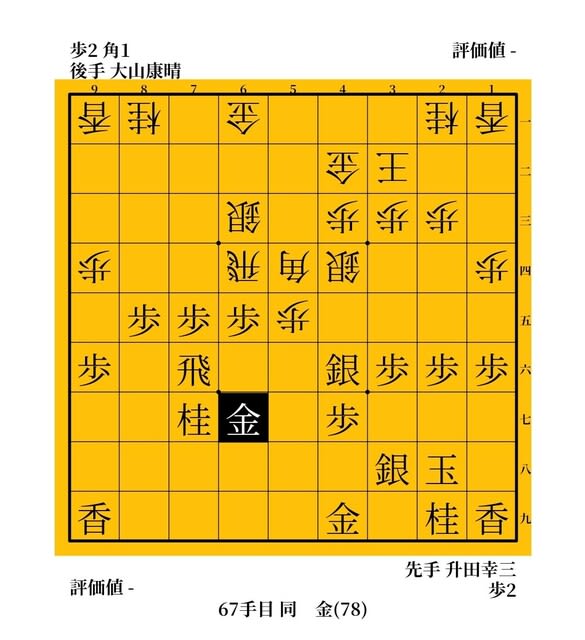

中盤のもみあいで、この局面。

△66歩が強烈で、先手がツブレ形に見える。

見事な飛車角両取りで、▲58角などと逃げても、△67歩成、▲同金、△76角、▲同金に△68飛成と突破されて、後手がハッキリ優勢。

升田が大ピンチに見えるが、ここで見事なしのぎがあった。

▲65歩(!)、△67歩成、▲同金(!)。

なんと、角をタダであげてしまうのが絶妙手。

たしかに、これで相手の飛車か角は取り返せそうだから、さほど損はしてないとはいえ、ボロっと大駒を取られて、じっと▲同金と取り返す落ち着きがすごい。

この3手は私だと、100万年考えても思いつかなさそうな手順で、はじめて並べたときは震えたものだ。

升田幸三、あんたスゲエな!

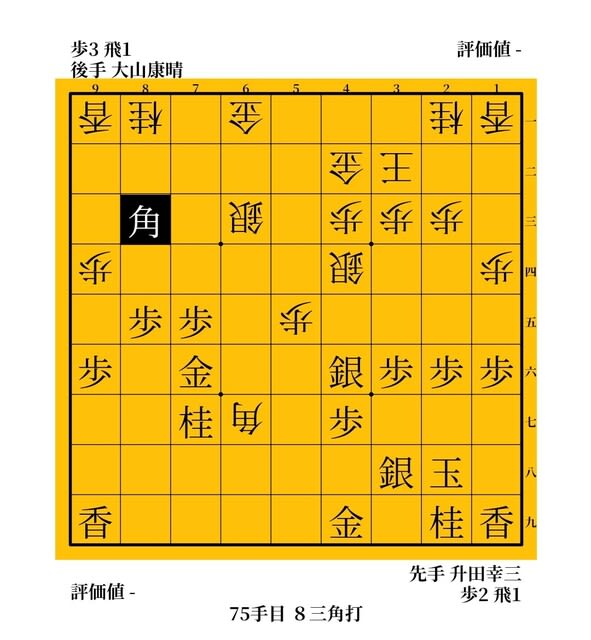

そのあとも、△72銀、▲64歩、△76角、▲同金、△67角で、▲76の金がねらわれても、▲63歩成(!)、△同銀、▲83角と打つのが華麗な切り返し。

△72銀に▲65角成で、きわどく受かっているとか、

「常にスレスレの線を行く」

という升田将棋の本領が、これでもかと発揮されている。シビれますなあ。

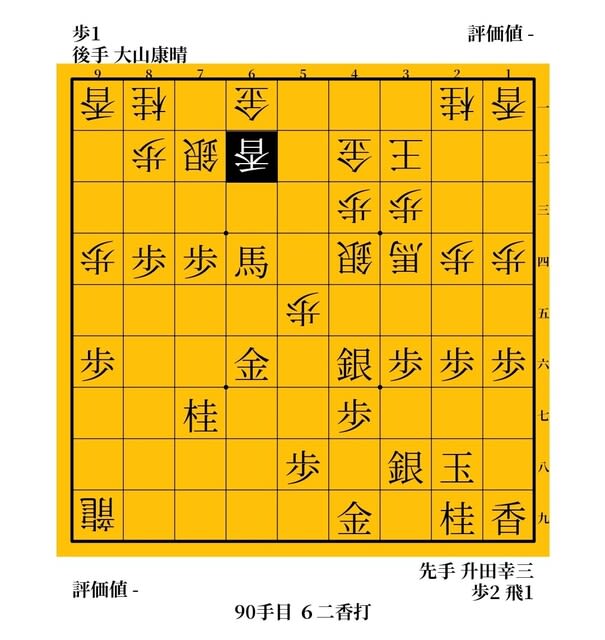

あざやかな手作りで、名人復位まであと一歩と迫った升田だが、終盤で犯した小さなミスが致命傷となり、逆転をゆるしてしまう。

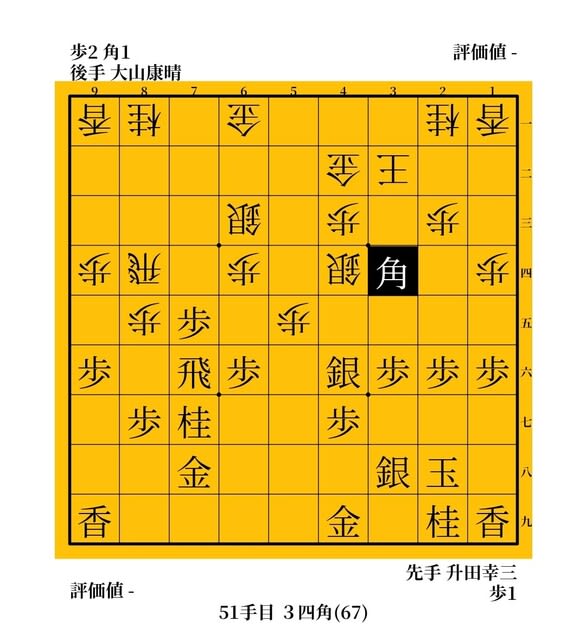

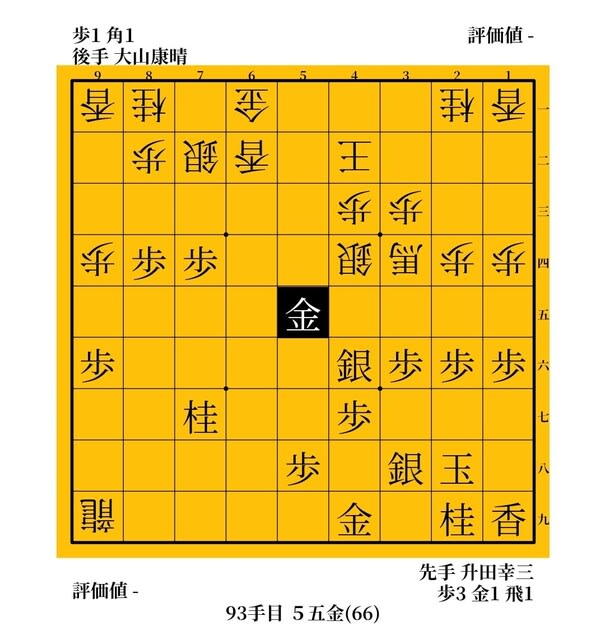

ここで升田は▲42馬と切っていったが、これが敗着となった。

ここでは、先に▲63歩とタタき、△同香としてから▲42馬が正解だった。

△同玉に、再度▲64歩と打って、△同香に▲55金と、遊んでいた金を中央にさばいていけば、「升田名人」への道一直線だった。

本譜は▲42馬、△同玉に、単に▲55金とするが、これが香取りになっていないのが、▲63歩を決めておかなかった罪。

先手の攻めは細く、以下大山に受け切られて、大チャンスを逃してしまう。

最終局も迷いに迷った末、升田はやはり早石田に命運を託すが、ここでも敗れ、これが升田にとって、最後の名人戦となったのであった。