前回(→こちら)の続き。

1990年、第3期竜王戦は、20歳の羽生善治竜王と、28歳の谷川浩司王位・王座の間で争われた。

これは棋界最高のゴールデンカードであると同時に、これからの将棋界をリードしていくのはどちらかを決める戦い。

ちょっと古い表現でいえば、天下分け目の関ケ原という決戦だったのだ。

谷川も好調だが、対戦成績では羽生がリード。

でもそれは、早指し棋戦が中心だから参考程度だね、とか。

いやいや、谷川は意識しすぎて、年下相手に力が出せないことが多いぞ、とか。

ファンの意見も様々で、まさに

「どっちが強いか、とっとと盤上で決めたらええねん!」

その注目度も、マックスにふくれあがったのである。

ところが、そんな期待をよそに、七番勝負は予想外の展開を見せることになる。

その原因は、羽生にあった。

羽生は前年に竜王を獲得してから、少し元気のない印象があったのだ。

不調というほどではないが、他のタイトル戦にからんだりできず、将棋も不利になるとあっさり投げてしまったり。

そういった、ちょっとばかし、違和感を感じさせた時期だったのだ。

将棋の世界(にかぎらないだろうが)では初タイトルを獲得した直後など、環境の変化になかなかなれなかったり、

「第一人者にふさわしい将棋を指さなくては」

その想いが強くなりすぎて、力が入りすぎたり、フォームをくずしたりしてしまいがち。

羽生の前に竜王だった島朗九段も、後輩の先崎学九段が、

「竜王になって、アニキだった人が《上司》になってしまった。もっと、のびのび戦ってほしい」

心配していたけど、羽生もまた、同じ罠にからめとられたのであろうか。

その空気感は、すでに第1局で観られた。

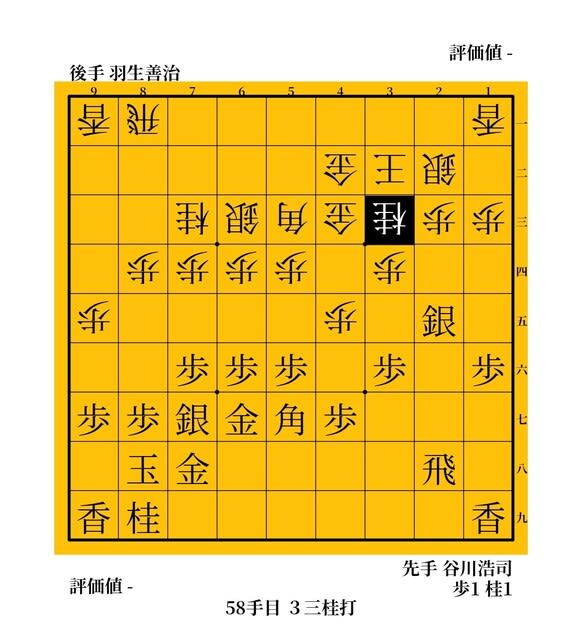

力戦風相矢倉で、先手の谷川が中央から、後手の羽生が端からの攻め合いになり、一手違いの競り合いに突入。

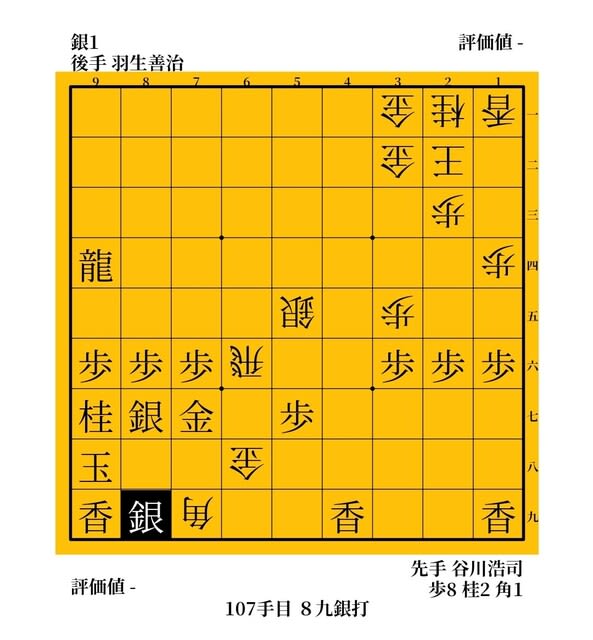

図は羽生が△88銀と打ったところ。

これが敗着となり、今シリーズ「羽生変調」と噂されたきっかけとなった。

次に△79竜と取る手が受けにくく、部分的にはきびしい銀だが、よく見ればこれが詰めろでないことは、わりとすぐわかること。

△79竜としても、王様を右にどんどん逃げて、▲27の地点でマンホールのフタが開いているから安全なのだ。

ここではまず△78香と捨てて、▲同玉に△88銀なら、これが一手スキになっていて、むしろ後手が有望。

そもそも単に△88銀が、なんでもないのだから、意地でも他の手段を探しそうなもの。

その意味でも、羽生がこれを逃したのはおかしいと、いぶかしむ記事も多かった。

「光速の寄せ」相手に、こんなわかりやすい形で、手番をゆずってはいけない。

以下、▲25桂から▲54銀と、どんどん踏みこんで、先手が一手勝ちとなった。

七番勝負、まず谷川が先勝。

一方の羽生はやはり調子が上がらず、第2局でも谷川の急戦矢倉に敗れ、先手番を落としての2連敗。

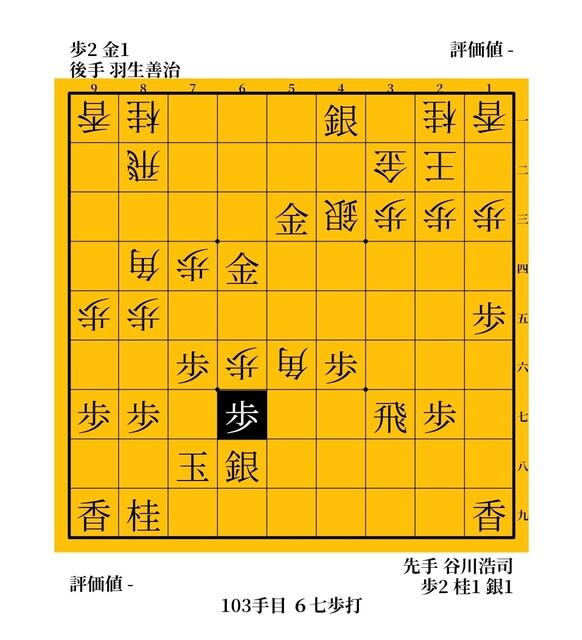

続いて第3局。

当時の将棋界では、3連敗の後4連勝というケースは一度もなく、羽生がここを落とせば、雰囲気的に言ってシリーズは実質終了である。

剣が峰に立たされた羽生は、谷川得意の角換わり腰掛け銀を受けて立つ。

先手が快調に攻めて竜を作ることに成功するが、羽生も桂をタダ捨てする勝負手を2度も放ち、懸命の食いつきを見せる。

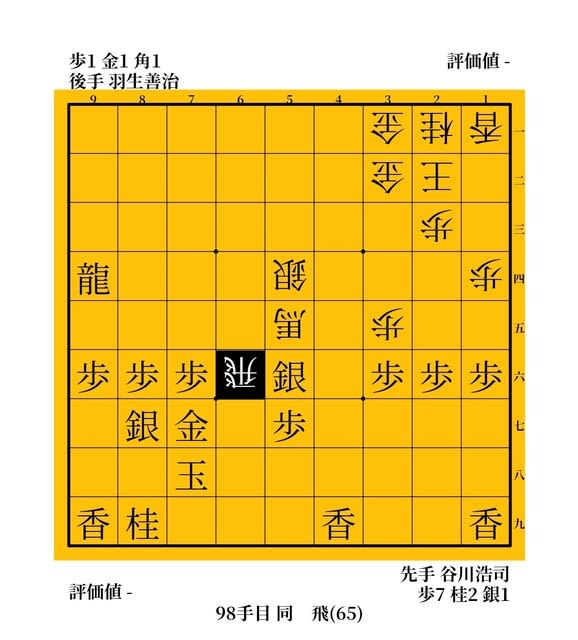

むかえたこの局面

谷川が、▲56銀と手厚く打って、後手の攻め駒に圧力をかけたところ。

馬を逃げると、△54の銀が取られてしまう。

勢いは△77馬など切ってせまりたいが、やはり▲54竜と取られる形が、飛車当たりになるのが泣き所。

この将棋も、また谷川かと思わせたが、羽生が空気を変える、すごい手を見せてくれた。

△65飛と出たのが、これまで2局の閉塞感を打破する、豪快な勝負手。

▲同銀なら△同銀と進出して、負担になっていた銀が、一転攻めの主役になれる。

それはまずいと、谷川は▲67歩と低く受けるが、かまわず△66歩とこじ開けに行く。

▲同歩に△同飛(!)と飛びこんで相当だ。

▲55銀と取るが、そこで△68金が打てては、先手陣はにわかに危険に。

すばらしい踏みこみだ。

これだよ、これ!。こういうのが見たかったんである。

結果はともかく、羽生と谷川が戦って一方的にシリーズが終わっては、興ざめも、はなはだしいではないか。

以下、▲88玉に△79角。

▲98玉、△97歩、▲同桂と、決めるだけ決めてから、△55銀と銀を補充。

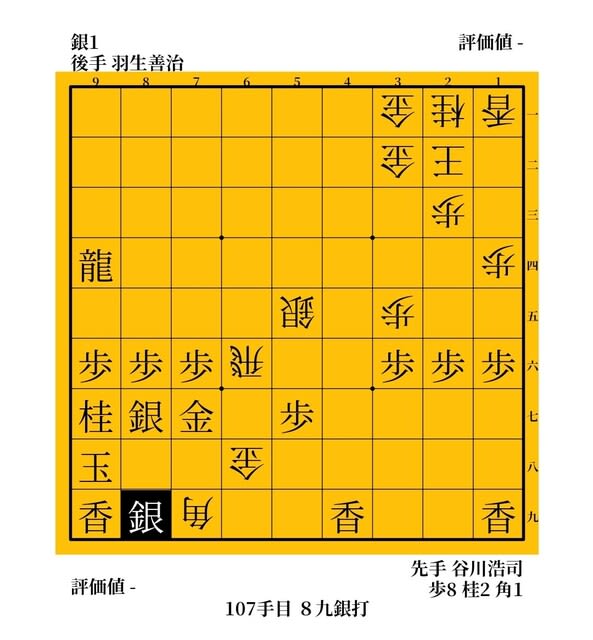

次、△88銀と打たれると必至だから、先手は▲89銀と受けるしかない。

さあ、ここである。

羽生の必死の食いつきに、谷川は防戦一方。

実際の形勢はまだ難しいのかもしれないが、勢いは明らかに後手にある。ここでもう一伸びあれば、そのまま行けそうだ。

控室の検討では、ここで△67金と引き、▲66金に△同銀としておけば、後手にも勝機ありと見ていたそうだ。

ところが、ここで羽生が指したのは△67飛成という手だった。

これが、ここまでの追いこみを、一瞬で無にした敗着となった。

▲同金、△同金に、▲61飛と進んだ、この局面を見てほしい。

ボンヤリした飛車打ちのようだが、なんとこれが一手スキになっている。

後手陣は金2枚の守備力で、単に▲34桂の筋には△12玉が瞬間的に「ゼット」に近い形で耐えられる。

だが、飛車打ちから、▲31飛成と取られると、△同金は今度こそ▲34桂。

▲31飛成に、△同玉も▲53角から▲35角成とする筋があり、どちらも▲49にある香の利きが絶大で捕まっている。

かといって、詰めろを受けても今度は▲67飛成と、この金を取られてしまう。

△67飛成で△67金として、銀を△66に進めておけば、この筋はなかった。

▲44角と王手されるのが気になるが、△12玉、▲66角、△同金で熱戦は続いていた。

▲67飛成と取られるのは、投げ場をなくすから、羽生は△88銀と首を差し出して、▲31飛成以下すぐに投了。

これで、谷川王位・王座の3連勝。

頂上決戦のはずが、あっという間の出来事で、拍子抜けもはなはだしい。

谷川が強いのは知っていたが、それ以上に羽生の「一手バッタリ」のような負け方も心配してしまう。

やはり、なにかおかしいのだろうか。

こうして第3期竜王戦は、最初の3局にして、ほぼ結果は見えてしまった。

スコア的にも内容的にも、谷川が圧倒しており、奪取は9割がた決定的である。

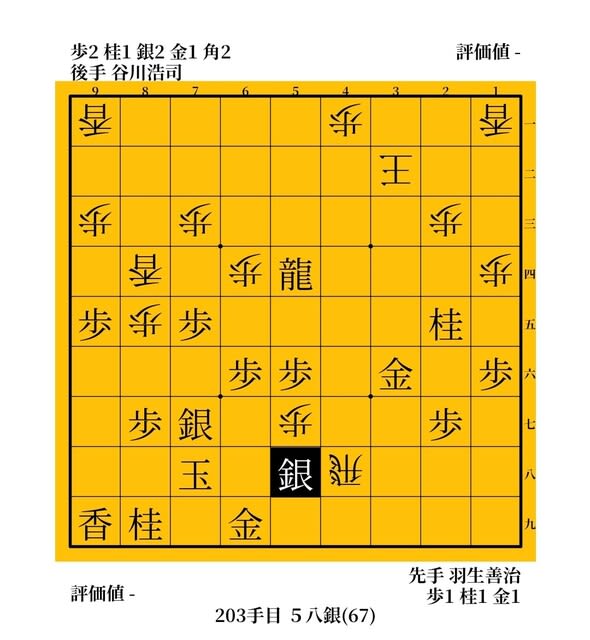

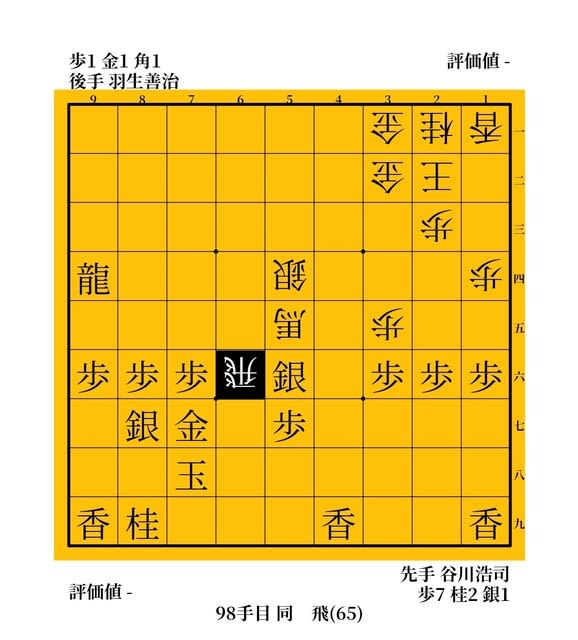

正直、観ている方はこの時点で興味半減だったのだが、続く第4局がターニングポイントとなる重要な一局だったことに、まだだれも気づいていなかった。

それは単に、この一局が歴史に残る名局になったという内容だけでなく、その後の2人の人生を、大きく分けることとなる一番になってしまうからなのだ。

(続く→こちら)