「これまた、メチャおもろい将棋を見たなあ」

そんな、うれしい悲鳴をあげることになったのは前回の王座戦、鬼手「△64銀」で盛り上がった藤井聡太七冠と村田顕弘六段戦に続く、棋聖戦第2局を見終えた後のことであった。

今年の夏は棋聖戦と王位戦で、佐々木大地七段がダブル挑戦を決め、藤井聡太七冠との「12番勝負」が話題となっている。

佐々木と言えば、順位戦こそなぜかC級2組に停滞しているが(次点続きで運がない、というかなぜC2の昇級枠は増えないのか?)その実力からいえばタイトル戦に出ても遜色ないことは、将棋ファンなら周知のところである。

いや、それどころか藤井聡太に大舞台で徹底的にタタかれ、今のところ勝つイメージを失っている感のある、永瀬拓矢王座、渡辺明九段、豊島将之九段といった面々とくらべて、フレッシュな佐々木なら

「勢いで一発入れる」

ことすら十分期待できるところだ。

タイトルホルダーと、将来の若手タイトル候補による注目のシリーズは、まず棋聖戦から幕を開けた。

藤井が先勝して、むかえた第2局。

佐々木大地は必勝を期して、躍進の原動力ともいえる相掛かりを選択し、藤井もそれに追随。

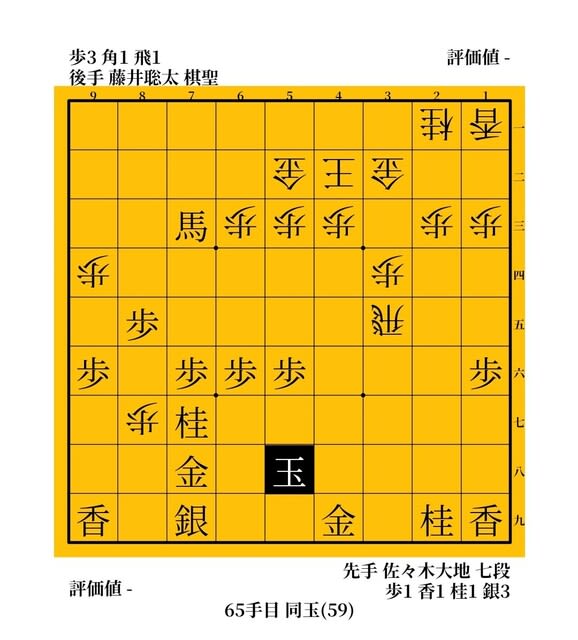

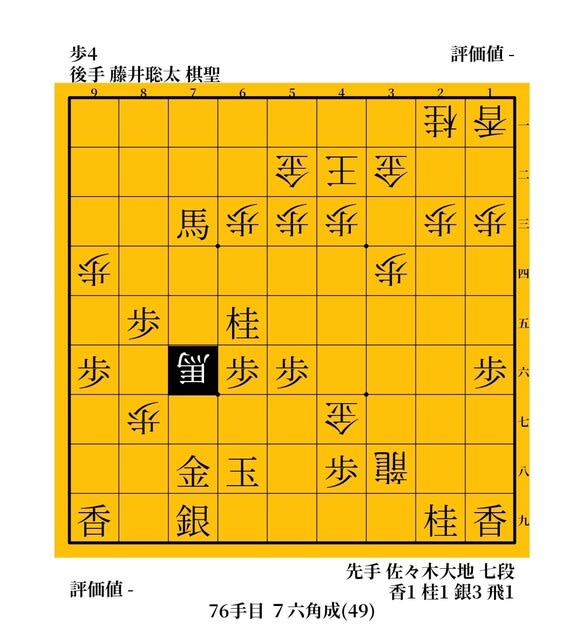

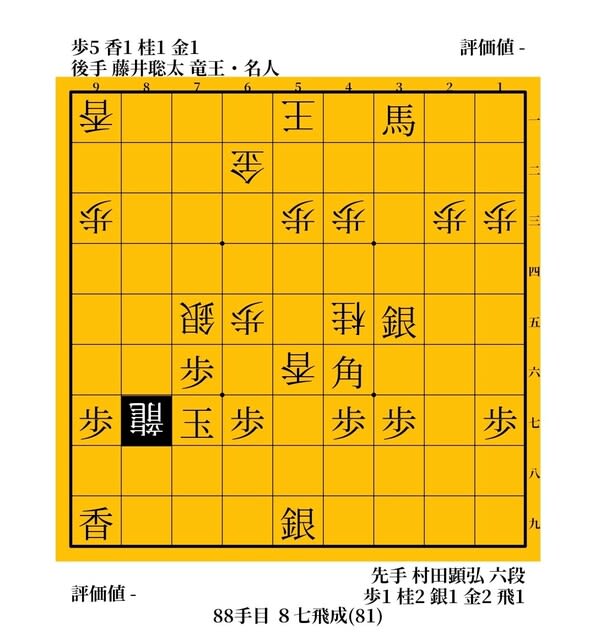

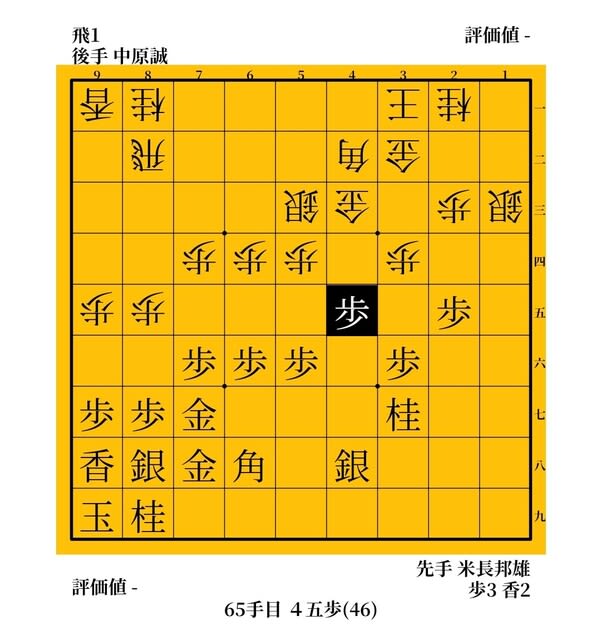

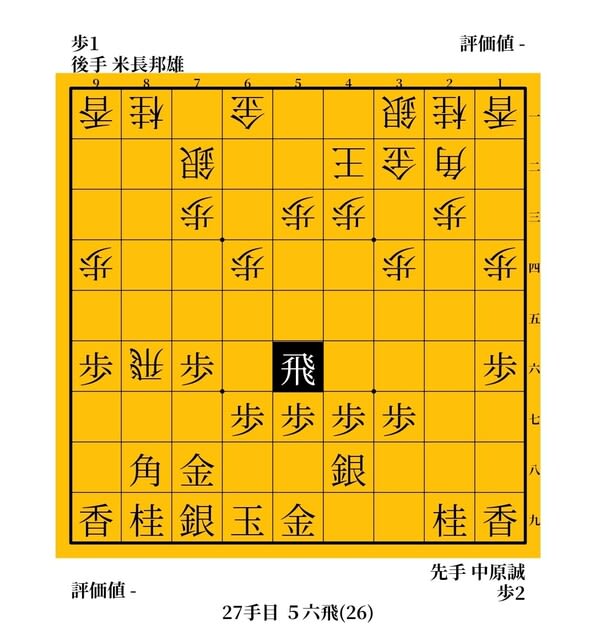

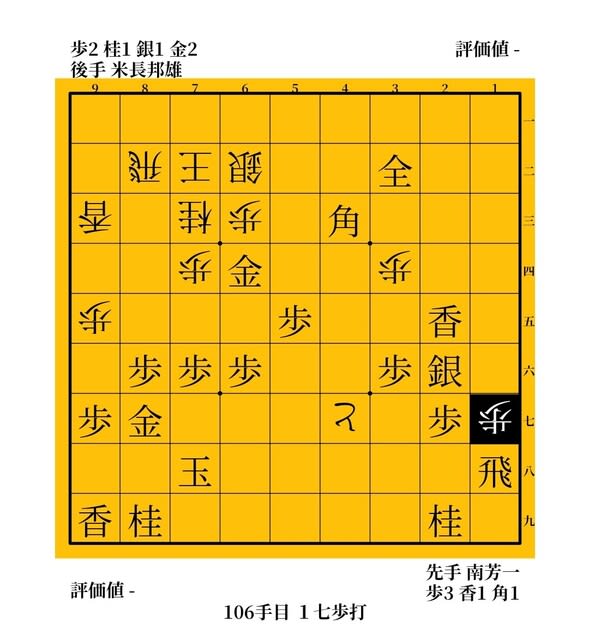

図は中盤戦での戦い。

銀2枚に桂香と、飛車の交換という、なかなかな駒得にくわえて▲73の馬も手厚く、やや先手が指せる局面。

だが先手玉はいかにも薄く、飛角の飛び道具3枚がどこから飛んでくるかわからないという、怖いところでもある。

実際、△27角とか△38角とか打たれたら、もう受け切るのは大変そうに見えるが、後手はそんなもんでは満足できんと、より過激な手を披露する。

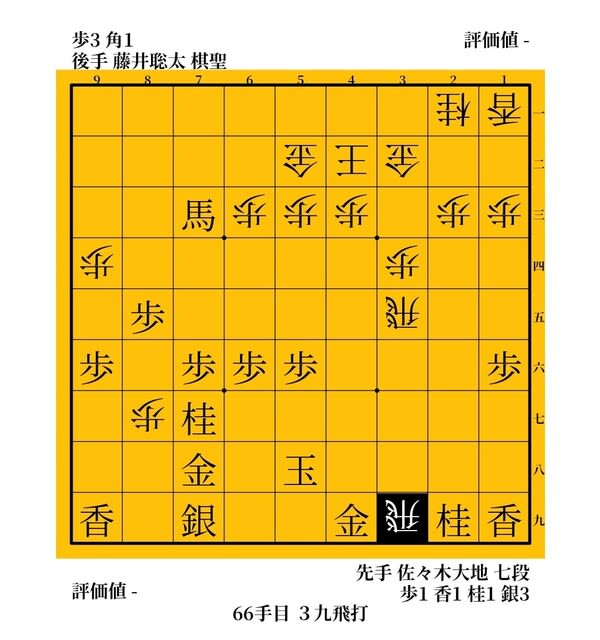

△39飛打がインパクト充分の鮮烈な手。

△28飛は馬が効いているし、△38角のような手には▲37桂がうまい受けで、なかなかパンチは入らない。

そこでガツンと、ゼロ距離からの大砲発射。

違筋で、かなり強引な1手ではあるが、これが解説の上村亘五段も、

「これで流れが変わった」

賞賛する一撃だったようだ。

ただ佐々木大地は、師匠の深浦康市九段も言うように、こういう手を喰らってからが強い。

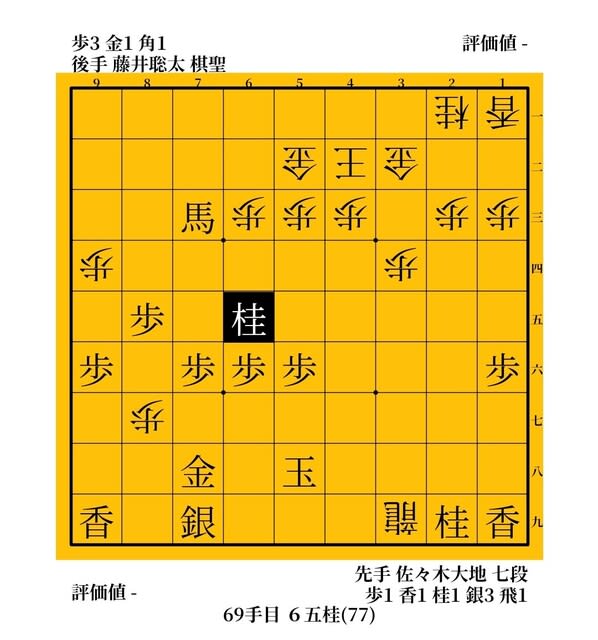

▲同金、△同飛成に▲65桂と跳ねるのが、桂馬をさばきながら玉の逃げ道を作る一石二鳥の、ぜひ指におぼえさせておきたい攻防手。

パッと見は、この桂がピッタリに見えるため先手が気持ちいいのだが(もし悪手でも、ついつい指してしまいそうだ)、これが詰めろになってないのは不安材料でもある。

△49角、▲57玉、△38竜に、一回▲48歩と受けたが、これが疑問だったよう。

ここは▲48銀と、あえて高い駒で受けるのが正解だった。

本譜の△47金には▲同銀で、△58角成がなく受かっている。

また△58金など他の手でせまるのは、銀こそタダで取られるが(そのために安い歩で受けたのだ)それこそ▲67玉、▲77玉と桂跳ねでできたスペースに逃げこんで、このしぶとさは、いかにも佐々木ペースであろう。

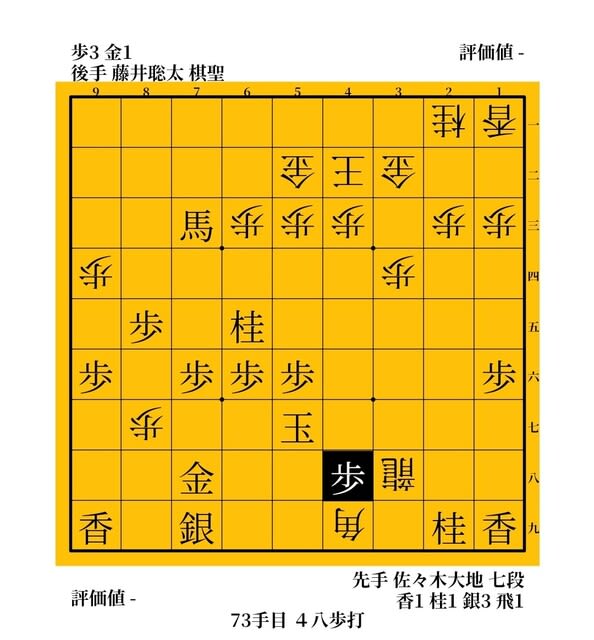

▲48歩には△47金と打たれ、▲68玉、△76角成で先手玉に受けがなく見える。

△48竜の詰みがどうにも防ぎようがないが、将棋とは手があるもので、ここで▲51馬と捨てる終盤の手筋がある。

△同金に▲72飛から▲76飛成で馬が抜ける。これで、しのいでいるという寸法だ。

なるほど、これをねらっての▲48歩か。手が見えてるなあ。大地キレキレやん!

なんて感心したのも束の間。アベマ解説の山崎隆之八段と高田明浩四段によると、▲51馬に△同金と取られても、また△31玉(!)と逃げても、これがなかなか先手が難局だというのだ。

実際、佐々木の手がここで止まる。なにか誤算があったのかもしれない。

たしかに今の佐々木大地は絶好調だ。手が見えている。いや、見えすぎていた。

なまじ切れ味があっただけに、▲51馬のタダ捨てが視野に入ってしまい、その筋に溺れてしまったのではと言うのは山崎の推理。

まあ、山ちゃんも「見えすぎて」なタイプだから、このあたりは想像できてしまうのかもなあ。

時間は刻々と減っていくが、まだ手が出ない。

やはり、なにかおかしいのか。大地ヤバイじゃん! ドキドキするが、ここは開き直って▲53桂成とダイブ。△同金に▲72飛、△52歩。

佐々木は残り2分まで考えて▲51銀と追う。以下、せまるだけせまって▲76飛成と引き上げる。

まだ形勢はハッキリしないが、ターンが藤井に回り反撃に出る。佐々木はなんとか左辺に逃げこむ。

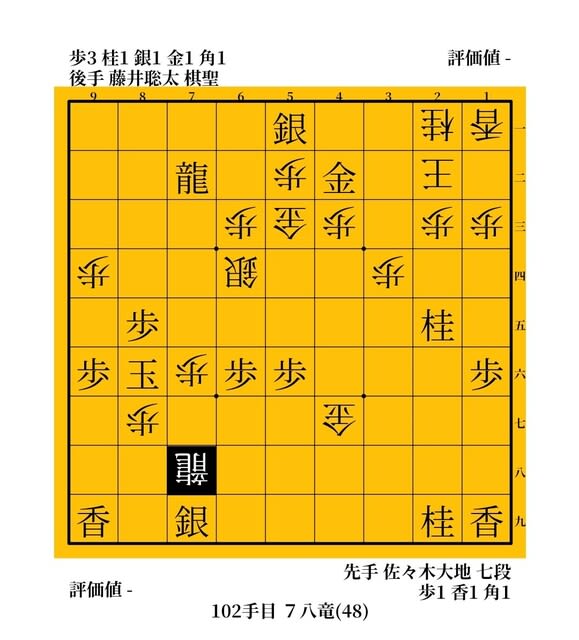

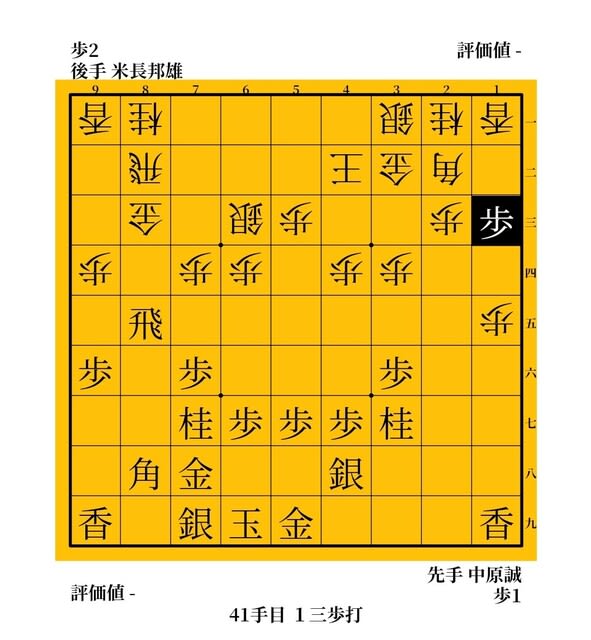

クライマックスはこの場面だった。

先手は▲25桂と後手の逃げ道を防いでいるが、まだ詰めろではない。

つまり、後手はこの瞬間にラッシュをかけて、詰めろの連続でせまれば勝ち。

寄せの得意な藤井にとっては、完全に「勝ちパターン」であり事実ここは本人も

「ここだけは勝ちになったかと」

とはいえ、局面自体は超難解で、「詰めろの連続でせまれば勝ち」と言われても、具体的な手となるとこれが見えない。

ましてや相手が、

「死んだ玉すらよみがえる」

と恐れられる佐々木大地だ。下手なことをすると、ヌルヌル逃げられそうな形でもあるのだ。

どないすんねやろと盤面をのぞきこむが、次の手がこの熱戦の命運を分けることとなった。

最後の勝負所で、藤井は△78竜とスッパリ決めに行った。

▲同銀なら△75銀打から詰み。

先日の王座戦と同じく、またもや最後であざやかな竜切りが決まるのか!

興奮は最高潮に達しそうなところだが、信じがたいことに藤井の敷いた勝利のレールは、その思惑より少しばかり軌道がズレていたのだ。

▲55角と打つのが、盤上この1手の見事な切り返し。

△同銀と取らせて、△75への利きを消してから▲78銀と取れば、先手玉に詰みはないのだ!

藤井はこの手を見落としていたのだろう。ここで時間を使い切り、あわてた手つきで△55同銀と取る。

ここで勝負は決まった。

いや、評価値を見る限りでは、まだ後手不利ながらもまだまだ戦えたようだが、詰んでいると思ったところから、こんな勝負手を食らって「延長戦突入」では、いかな藤井といえども心を整えなおすのは至難だった。

△24歩、以下すこしねばったものの逆転に導くオーラはなく、彼が負けを悟ったときに時折見せるグッタリした姿勢を披露するにおよんでは、もはや勝負あった。

評価値はまだ4・6でも、闘志を刈り取られては戦いようもない。

言い古された言葉だが、将棋はメンタルのゲームなのだ。

これで1勝1敗のタイスコアに。

佐々木にとってはタイトル戦初勝利で、これでストレート負けもなくなり、スコア的も精神的にも大きな1勝となったろう。

いやあ、盛り上がってまいりました。

今回、初のタイトル戦にも関わらず

「佐々木大地なら、やってくれるんでね?」

期待していたファンは、結構多いのではあるまいか。

その通り、彼は藤井の終盤力にも臆さない力強い指しまわしで、見事に白星をもぎ取った。

なにかもうワクワクが止まらない展開で、第3局以降が今から楽しみでならない。

(またも熱局の棋聖戦第3局に続く)

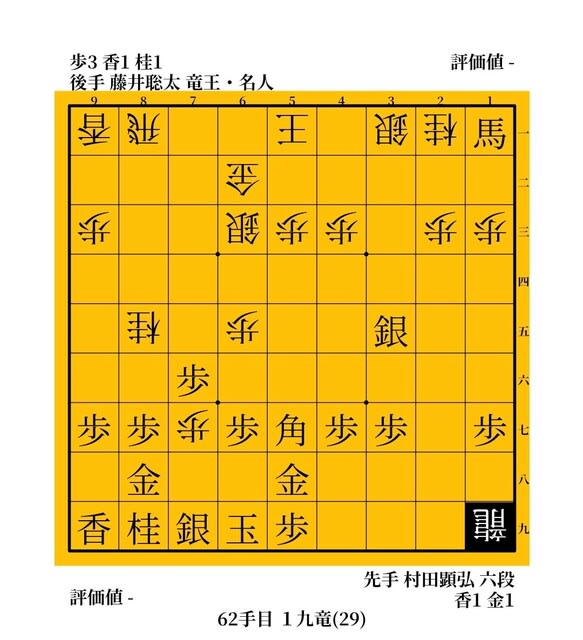

前回の続き。

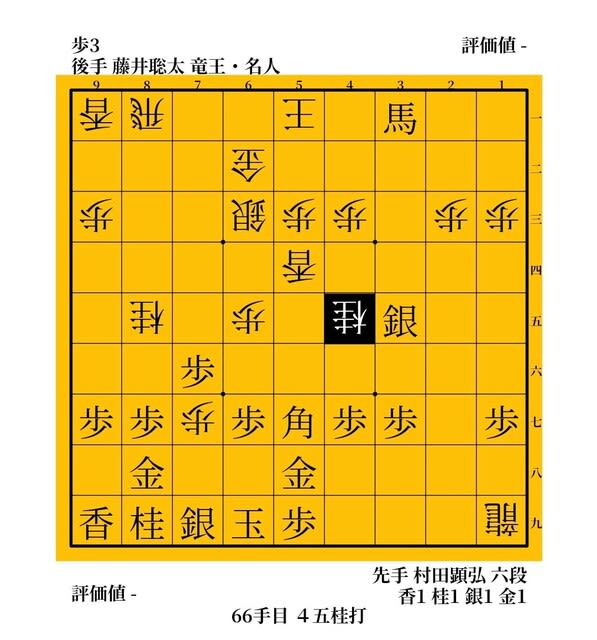

「八冠王」をかけた王座戦決勝トーナメントで、村田顕弘六段の「村田システム」の前に大敗寸前の藤井聡太七冠。

こうなればもう村田のミスを頼むしか勝機がないが、最終盤、勝勢の局面で1時間以上を投入し指した手▲46角が「最善手」とあっては、後手の命脈も尽きた。

以下、△58香成、▲同玉、△18竜、▲48香、△38金、▲75香、△48金、▲69玉。

後手も懸命にせまるが先手玉に詰みはなく、後手陣は▲42銀からの詰めろが受けにくい。

なんとか、ねばる手を見つけられないかだが、△78歩成と成り捨ててから△74歩とか、△72香とかあっても、おそらくそれらの平凡な手は、あの1時間の大長考でつぶされているはず。

じゃあ、指す手ないじゃん。どうすんのよ?

なんのアイデアもなく見守るしかない私だったが、次の手にイスから転げ落ちそうになった。

△64銀。

なんじゃこりゃ。

タダだよ。いや、そりゃ△52から△63の逃げ道を開けて、▲64同角は△59金から△56香で詰みなのはわかるけど、それでもどういうことよ?

解説の千葉ちゃん同様パニックになったが、次の瞬間、私は盤面を見ながら笑いそうになってしまった。

「いや、これスゴイ手じゃん!」

同時に、こうも思ったわけだ。

「これ逆転するわ」

とかとか言っていると、

「そりゃ結果を知った今だから、そんなこと言えるだけでしょ」

「後づけ評論おつ〜」

なんてバカにされるかもしれないけど、これが本当にそう感じたわけなのだ。

いやこれは私だけでなく、なんだろうなあ、結構、長めに将棋というものを見てきた人とかなら、

「あー、うん。ちょっとね、わかるよ」

とか言ってくれるんじゃないかなあ。

理屈じゃないよ。けど、なんだろう、この感覚は。

とにかくこれは、実に「雰囲気の出た」手なのだ。

それこそ、かつての名棋士たちが、崖っぷちの土壇場でひねり出してきた様々な「魔術」のごとき。

この銀出は、おそらく多くの動画やコラムのサムネになるような

「歴史的絶妙手」

「神の一手」

「AI越え」

といったものではない(たぶん)。

実際、その後に村田が▲68銀、▲79玉と、すべり落ちない指し手を続けると、評価値は微動だにしなかった。

つまり、△64銀は決して「逆転の妙手」ではないのだ。

ただ、これも評価値の便利なところで、言葉になりにくい「雰囲気」を数値化してくれているのだが、ここまで局面は先手勝ちであり、しかも

「逆転しなさそう」

と感じたのは、AIの言う「最善手」以外の手を仮に村田が選んでいても、パーセンテージはほとんど変わらないはずだったから。

仮に次善手や、それ以下の手を指したとて落ちるのは3%とか、せいぜい7%で「焼け石に水」に過ぎなかったのだ。

ところがどうだろう。この△64銀からはそれが一変。

いや、もちろんそこから村田が最善手を続ければ、問題なく圧勝だったが、見るべきは2番手以降の手だ。

そう、この△64銀以降、最善手以外、その瞬間に評価値が急にマイナス20%とか30%とか降下するような手しか出てこなくなったのだ!

つまり、△64銀までの村田は文字通り、

「どうやっても勝ち」

だった。多少ミスはあっても、それこそ大駒をタダで取られるようなポカでもない限り、「70点くらいの手」だけでも勝てるはずだった。

だが、この銀出からは

「最善手は勝ち、でもそれ以外はすべての手が地獄行き」

という手探りのジャングル戦に、放り投げられたようなものなのだ。

秒読みの中「最善手オンリー」の勝勢など、あまりに儚いカラ手形に過ぎない。

地雷原の真ん中で、突然地図と照明を取り上げられて、

「暗くて道が見えなくても大丈夫でしょ。正確に歩いて、踏まなきゃ死なないからですから」

とか言われたようなもんである。そんな無茶な!

それでも村田はしばらく「最善手」でねばったが(変な言い方だけとホントそんな感じ)、1分将棋の闇の中でパーフェクトを続けるのは至難である。

それこそ、「先手が藤井聡太」でだってこの局面で、そんなことができるのかどうか。

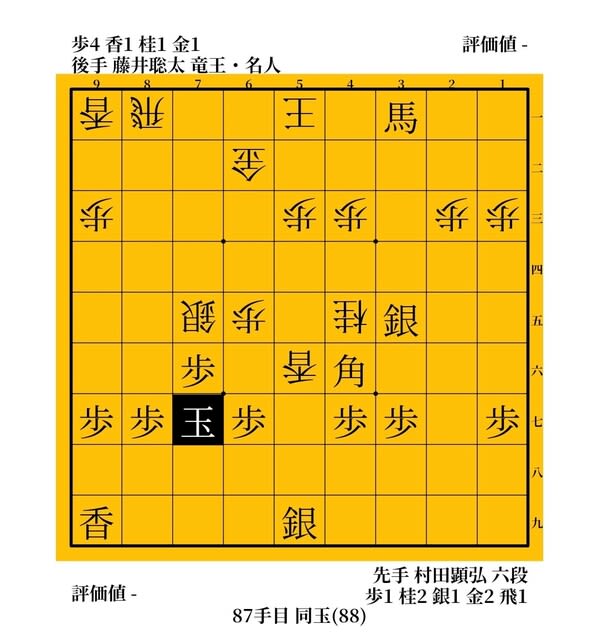

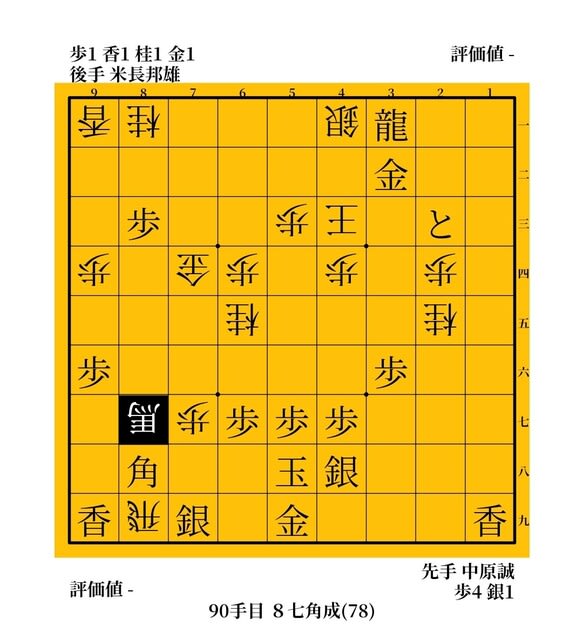

△64銀に、▲68銀、△56香、▲79玉、△59金。

ここで▲59同銀と取ったのが、ついに「踏み抜いた」敗着となり、△75銀と取って完全に逆転。

先手はどこかで▲42金とすれば勝ちだったようだが、「王手は追う手」のような形で相当に指しづらい。

△75銀、▲77桂に△88竜(!)とスッパリ切るのが決め手で、先手玉には詰みがある。

これも、ちょっと盲点になる筋などがあって決して簡単ではないが、それでもしっかりと踏みこんでいった。勇者である。

▲88同玉、△77桂成、▲同玉。

次の一手が、この熱戦を締めくくるにふさわしいカッコイイ1手だ。

△87飛成と2枚目の飛車も捨ててのあざやかな即詰み。

▲同玉に△85香と打って、▲77玉(▲78玉も△77歩が利いて同じ)、△86銀、▲68玉、△57金。

聞き手の本田小百合女流三段も感嘆してましたが、このとどめの△57金が、また思いつきにくい手。

△57の地点は、角がどいた後に△57桂成(香成)とするのが形に見えるところ。

あるいは竜が19にいたときには△57でばらして△59竜とかせまるとかイメージするから、こんな重い形は排除してしまうのだ。

それをしっかりと見えているのだから、もう脱帽です。村田も、このあたりに誤算があったのかもしれない。

なら1時間も長考せず、少し時間を残しておけばよかったのにとも思ったけど、たしか藤井猛九段がどこかで、

「終盤で、勝ちを読み切った瞬間に時間が無くなって、1分将棋に突入というのが理想的な時間の使い方」

とおっしゃっていたんだから、これはしょうがないのかなーという気もする。

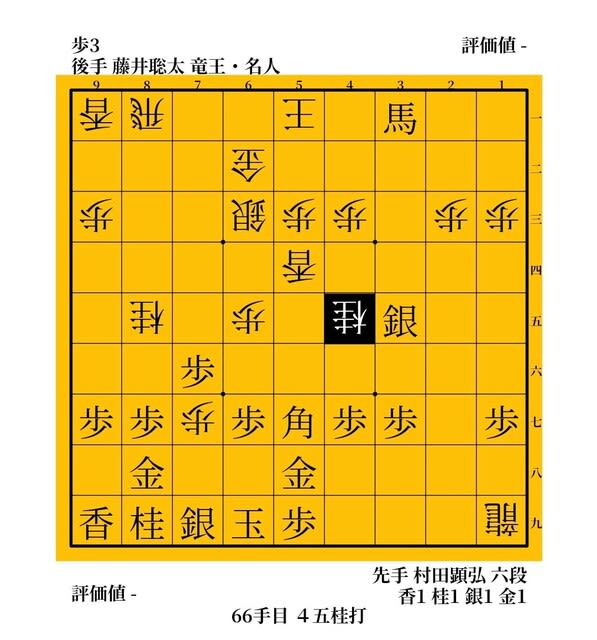

そこに△64銀なんて言うカオスをぶちこんでくる、この青年がイカれているだけなのだ。

あの訳のわからないところから、1分将棋で最善手を最後まで続けられなかったと言って「村田がヘボい」と責めるのは、あまりに酷というものだろう。

将棋の終盤戦とはそういうものであり、まさにそれこそが「不完全」な人間の戦いの醍醐味でもあるのだ。

とにかくこれで、藤井七冠がまさかのベスト4に進出。「八冠王」の夢は、ここにつながった。

それにしても、すさまじいのはやはり△64銀だ。

再三言うが、この手はいわゆる「最善手」「妙手」の類ではない。

ハッキリ言って苦し紛れで、藤井も負けを覚悟していたはずだが、同時に、

「相手が間違いやすい局面で手を渡す」

という将棋の終盤戦における「逆転のテクニック」の典型ともいえる形でもある。

古くは大山康晴十五世名人が得意とし、その技術の継承者ともいえるのが羽生善治九段の「羽生マジック」。

1991年の第49期A級順位戦。大山康晴十五世名人と青野照市八段の一戦。

負ければ降級して「引退」となる大山は、受けがないように見えるこの局面で▲69銀と打った。

ただの悪あがきにしか見えず、実際に後手が勝ちだったが、青野は「連続王手の千日手で時間を稼ぐ」というワザに溺れ、混乱して寄せを逃してしまう。

「将棋史上もっとも相手に悪手を指させた男」と言われた大山渾身の大イリュージョンであった。

2001年の第26期棋王戦。羽生善治棋王と久保利明七段の一戦。

羽生の2勝1敗で迎えた第4局は、久保があざやかな指しまわしで優位を築く。

図は振り飛車必勝の局面に見えるが、指し手に窮した羽生はなんと▲24歩の一手パスを披露。

この追い詰められた局面で、ただ手番だけを渡すなど狂気の沙汰にしか思えないが、久保の猛攻を伝説的妙手「▲79金」でしのぎ逆転勝利で防衛。

今並べなおしても、久保が負けた理由が不明という熱戦だった。

最近は洗練度が上がり、「藤井曲線」のような綺麗な勝ち方が多い藤井七冠だが、追い詰められればこういう「切り札」も切れるところが強すぎる。

すげえ。これには大興奮だ。

単に大逆転の余韻だけではない。そもそも私は、いやさ「将棋ファン」は、こういう終盤戦での「化かし合い」が大好物なのだ。

うーん、もっとこんな将棋がオレは観たいぞ。

そういう意味では、やはりまだ見ぬ「藤井聡太の地位を脅かすライバル」の出現は必須であり、それこそ「藤井ファン」こそが待望するべきなのかもしれない。

今では、いつも80%の力でスマートに勝つこの男が、ついに追い詰められ、120%の力で「ひねり出す」ことを余儀なくされるとき。

そのときはきっと、今の何倍もまたおもしろい藤井将棋が見られるはずであり、私は「八冠王」と同じくらいそれを熱望するのだ。

(棋聖戦第2局の佐々木大地戦に続く)

「いやー、おもしろい将棋見たなー」

なんて感嘆のため息をもらしたのは、将棋ファン全員の総意だったろう。

そう、言うまでもなく藤井聡太七冠と村田顕弘六段で争われた、王座戦挑戦者決定トーナメントの一局だ。

前人未到の「八冠王」へと驀進する藤井七冠の最後の関門が、この王座戦。

頂上で待ち受ける永瀬拓矢の存在もさることながら、ファンの多くはこの決勝トーナメントにこそ極上のドキドキ感を味わっているのではあるまいか。

番勝負と違って、こちらには「一発勝負」という怖さがあり、まさかというポカや、疲れや体調不良による拙戦があったり。

また「ねらい撃ち」による研究ハメや、 「一回だけは通じる」奇襲みたいな手が飛んでくるかもしれないとか、不安要素が意外と大きかったりするのだ。

実際、ここで村田はこの一番に「村田システム」なる秘策を用意してきた。

ふつうならAI全盛の現代、個人で考えた新たな戦法が、そう簡単には通用しないとしたもの。

それに正直、右側の山でベスト8に残った

渡辺明九段

豊島将之九段

斎藤慎太郎八段

といったA級棋士らとくらべれば、まあ失礼ながら村田は比較的組みやすい相手でもあり、ここは問題ないかと思いきや、あにはからんや。

まさにこの一戦に「オールイン」してきた村田の指し回しの前に、藤井聡太はこれまで見せたこともないような大苦戦を強いられるのだ。

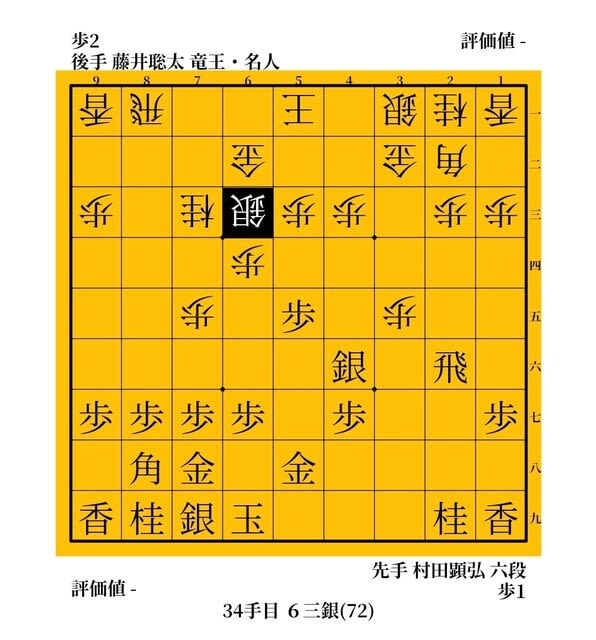

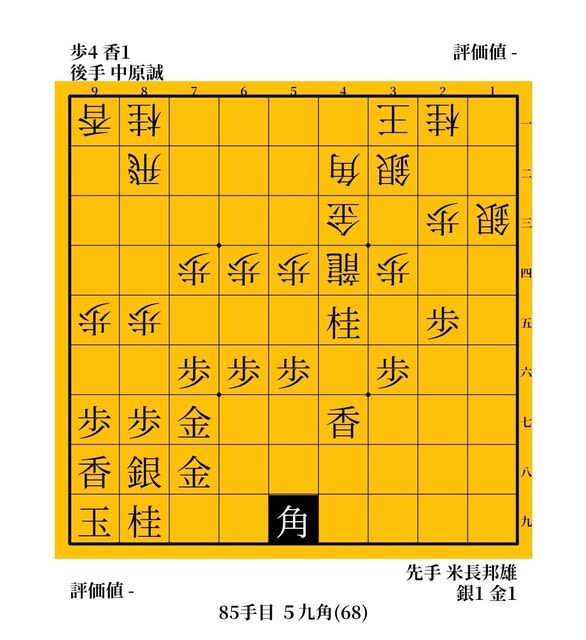

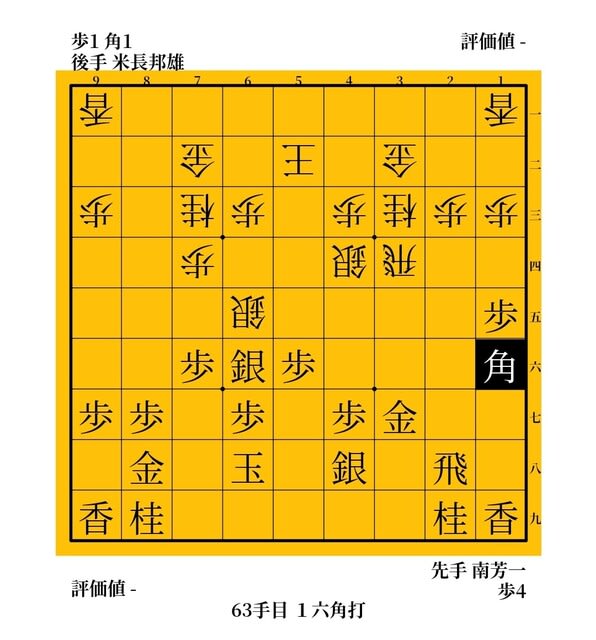

図は中盤の入口。

角道を開けないまま5筋の位も取って、角交換や横歩を取られる乱戦を封じながら、自分の土俵へと持っていく。

ここから▲76歩と突いて戦端を開くのだが、この仕掛けがずっぱまりして、あっという間に村田が優勢。

いや勝勢ともいえる将棋となるのだから、ふたたび村田には失礼ながら、勝負というのはフタを開けてみないとわからないものではないか。

私が仕事から帰ってきて、観戦をはじめたのがこの局面だが、解説の千葉幸生七段、上村亘五段らも、

「先手が一手勝ちできそう」

意見の一致するところ。

AI的にも、人間的にも、村田顕弘がハッキリと押しているのだ。

思い出したのは、2009年のテニス、ローラン・ギャロスの4回戦。

この試合で、スウェーデンの伏兵ロビン・セーデリングが、初出場で優勝してから4連覇中(ちなみに現在まで14勝)だったラファエル・ナダルを破るという超大大大ウルトラ大金星を挙げたのだ。

ここまでパリで負けなし、しかも4回の優勝の内3回は「無敵」ロジャー・フェデラーをボコってのものという圧倒的な強さのラファに勝つなんて、だれもが、おそらくはロビン本人も思いもしなかった。

あのマルチナ・ナブラチロワをして、

「テニス史上最大の大番狂わせ」

と言わしめた大アップセットだが、それと同じくらいのインパクトではないか。

一直線な切り合いは、どの変化も先手が残しているようで、かつては豊島将之、糸谷哲郎、稲葉陽と並んで

「関西若手四天王」

と呼ばれた男が、とんでもない大仕事をやってのけそう。

アッキー、すげー、やるう!

もちろん、まだ勝負は終わったわけではないが、検討を聞いているかぎりでは相当に逆転しにくいような局面に見える。

しかも、村田にはまだ1時間半ほど時間が残っている。

勝勢の局面でこれだけあれば、指し手的にも精神的にも盤石ではないか。

とどめに、ここで腰を落とし、なんと1時間以上かけて検算した村田は▲46角と落ち着いた手、それも最善手を指したのだから、

「マジかー、こんなこともあるんやなー」

茫然としてしまった。

まあ、私は能天気なタチなので、

「そういや、羽生さんも【あと1勝で七冠王】を逃してから、そのあと六冠全部防衛&王将再挑戦からの奪取を決めたんだよなあ」

なんて昔のことを思い出し、まあ藤井七冠も

「じゃあ、こっちも七冠全部防衛からの来年の王座戦で八冠ということで、まあいいでしょ」

ムチャクチャにテキトーなこと(と言っても出来るでしょ、彼なら)を考えていたところで、あにはからんや。

ここからとんでもないドラマが起こることになるのだから、藤井聡太の怖ろしさ、そして将棋の終盤戦のおもしろさには、今さらながら恐れ入るしかないのであった。

(続く)

前回に続いて、「坂井利彰世代」が中心のオタク談義。

特撮にくわしくない友人ワカバヤシ君が、昭和の狂ったエピソードを聞いて、そのあまりのハイセンスな内容に、

「ボクをだまして、からかってるんだろ?」

疑心暗鬼になるという展開。

たしかに、

「予算がないせいで、カラーなのにモノクロのフィルムを流用してシーンをつなぐ映画がある」

とか言われても、「え? それネタやろ?」としか思いませんわな。

では、まずは登場人物。

1.ベットウ君

後輩。戦隊ヒーロー、アニメ、マンガ、プロレスが得意ジャンル。

好きな学園もの作品はテレビ版『新世紀エヴァンゲリオン』の第八話から第拾弐話

2.ワカバヤシ君

元関東人。オタクではなく、映画、文学、哲学などにくわしいインテリ。

好きな学園もの作品は『虹色定期便』

3.カネダ先輩

SF、ミステリ、映画、ゲームなどが専門。

好きな学園もの作品は『さびしんぼう』

4.私

特撮、SF、ミステリ、映画あたりが専門。

好きな学園もの作品はハルチカシリーズ(小説版)

■『ウルトラマンタロウ』『ウルトラマンレオ』と続いて、今回は流れ的に『ウルトラマン80』になるはずなんですが……。

カネダ「『レオ』の次は『ウルトラマン80』になるんやけど……」

私「『80』って、あんま、おぼえてないんですよ。だから話すことが、あんましないというか」

ベットウ「80にかぎらず、タロウとかレオも、記憶があやふやなところも多いですよね」

ワカバヤシ「へー。オタクってなんでも見て、おぼえてるもんだと思ってたけど」

私「『何でも見てやろう』の小田実精神やねんけど、タロウ以降はあんまし見いへん人が多い」

カネダ「子供のころから、あんまし見直すことないよなー」

私「ま、タロウと80はええかって」

ベットウ「特にタロウは、ナメていいウルトラマンなんですよ」

ワカバヤシ「ムチャクチャ言うなあ。怒られてもしらないよ」

私「特撮ファンは怖いからなあ」

ベットウ「このブログでも、怒られてましたもんね」

私「80とタロウは雑に語ると、たまにメッチャ怒る人が出てくるねん」

「ウルトラマン先生」こと『ウルトラマン80』。

顔がイマイチとか、「ヘンテコリンな魚を釣ったぞ」なんてサブタイトルが変とかもあいまって、かなりマイナーなウルトラマンである。

果ては「まあ特撮はいいよね」などとと「いい人ではあるよね」で終わらさせられるモテない男子のような、微妙なあつかいを受けがち。

ワカバヤシ「なんで怒られたの?」

私「だれやったかなあ、岡田斗司夫やったと思うけど『ウルトラマン80』を語ってるコラムかなんかがあって」

ベットウ「庵野秀明が『バルタン星人の果てしなき逆襲』が好きやとかいうハナシちゃいますか」

私「そこで《『80』ってあれやろ? 戦うときの掛け声が【シュワ!】とか【ヘア!】やなくて【エイティー!】っていうマヌケなヤツやろ》みたいなやりとりがあって」

カネダ「ダッハッハ! ええやん、かけ声が《エイティー!》」

私「似合ってるやないですか。だから、それそのまま書いたんですよ。《ウルトラマン80はかけ声がマヌケ》って」

ベットウ「そしたら怒られたんですね」

私「いやー、怒られたなー。《『80』をバカにするな!》って」

ワカバヤシ「でもたしかに《エイティー!》は変だけどね。ホントにそんなこと言って戦うヒーローなんだ」

カネダ「いや、それは言うてへん」

ワカバヤシ「え? そうなんですか?」

ベットウ「『80』あんましおぼえてないですけど、言ってはないですよね。変身のときちゃいますか?」

私「言ってへんねえ」

ワカバヤシ「じゃあ、ウソなんじゃん」

私「ウソというか、なんかそっちの方がおもろいやん」

ベットウ「出た、シャロン先輩の《こっちの方がおもろいから、もうそれでええやろ》」

カネダ「たしかに、『80』には《エイティー!》ってかけ声の方が似合うけどな」

私「でしょ? だからその願望もこめて、『ウルトラマン80』は《エイティー!》っていうマヌケな声で戦うって引用して」

ワカバヤシ「そりゃ怒られるよ」

私「でも、絶対こっち方がおもしろいねん。そうであってほしい。ワカバヤシかて《エイティー!》って戦うヒーローおったら見るやろ?」

ワカバヤシ「気にはなるよね」

私「じゃあ、それでええやん」

ワカバヤシ「良くはないよ、きっと」

大喜利の「写真で一言」で使われそうな『80』の変身シーン。

「エイティー!」の声は、この前のブライトスティック(80の変身アイテム)使用時のものと思われる。

ちなみに、なぜ「ウルトラマン先生」なのかといえば、当時『金八先生』などの学園ドラマが流行っていた影響で、このあたりも『80』の味。

ベットウ「この人は、万事がこの調子ですからね」

私「オレはファクトよりも【伝説】を取る、沢木耕太郎タイプの書き手やから。ニュー・ジャーナリズムやねん」

カネダ「カッコつけてるけど、要するにノリと勢いで生きてるんやな」

ベットウ「ていうか、基本ホラ吹きなんですよ」

ワカバヤシ「こんな、きれいな自業自得もめずらしいね」

カネダ「ま、特撮ファンは生真面目なところあるから」

ベットウ「今回も、さっそく怒られたんでしょ?」

私「うん。子供が原子力兵器で戦うことをあつかったら【子供番組になにいってんだ】みたいなコメントが」

カネダ「アハハハハ! たしかに!」

ワカバヤシ「まっとうすぎて、逆に新鮮なツッコミだなあ」

ベットウ「特撮にかぎらず、そういうナナメからの視点で見るのを、邪道と取る人も多いですしね」

私「特撮以外でも、某有名映画の変な点を指摘したら、【おまえはこの作品のことを何もわかってないな。映画を見るセンスのないバカだよ】みたいに言われたり」

ワカバヤシ「映画も、意見が合わないと、ややこしくなりがちだよね」

カネダ「好きな映画を語るって、どうしても自己を語る的なところもあるから、そこを雑にあつかわれると、アツくなるよな」

私「なんか【この映画の時代背景も知らない素人が偉そうに】とか【監督がこのセリフに込めたバックボーンとかも、わかってないんだろ】とかからまれて、いや、そんなんわかったうえでゴチャゴチャ言うてますねん……」

カネダ「色々と踏まえたうえで、イジってるねんけどな」

ベットウ「そこをわかってほしいですよね、たしかに」

私「愛があるから言うてるんや」

ワカバヤシ「悪口言う人って、たいていそれ言うよね《愛があるから言ってるのに》って」

カネダ「そりゃまあ《お前のためを思ってやってるんだ》って言うたら、女子供なぐっていいとかみたいなもんで」

ベットウ「《なぐったほうも痛いんだ》って言うたら、教え子なぐっていいとか」

私「《あえて憎まれ役を買って出たほうがいいのかもな》って言うたら、後輩なぐっても、ゆるされるとか」

ワカバヤシ「全アウトだよ、それ」

私「まあ、『レオ』のダン隊長も近いノリでなぐって罵倒して、人気あるわけやから」

ワカバヤシ「それは、昔だから」

私「いやあ、オレは昔からイヤやったけどなあ」

カネダ「どの世界でも、こういう便利ワードってあるやん。《○○する人に、悪いヤツはおらんねん》って言うたら、たいていのことは肯定できるとか」

ベットウ「《勝負の世界》言うたら、どんな卑怯な手もOKとか」

私「だから、特撮愛のあるオレらは、グリッドマン(実写の方)の悪口は言うてもええねん」

カネダ「あと、なんのかの言うて『80』はオープニングが最高やから、それでええって気もするし」

ベットウ「わかります! 主題歌が超カッコイイ! He came to earth from the star.」

私「『レオ』と『80』は主題歌だけで100億点。だからOK!」

ワカバヤシ「嵐のような帳尻合わせで、目が回りそうだよ」

前回に続いて、「長塚京子世代」が中心のオタク談義。

特撮にくわしくない友人ワカバヤシ君が、昭和の狂ったエピソードを聞いて、そのあまりのハイセンスな内容に、

「ボクをだまして、からかってるんだろ?」

すっかり疑心暗鬼に。

そりゃまあ、

「ヒーロー番組の主題歌の歌詞に《魔人ドルゲをルーロルロロ》というのがある」

なんて言われても「え? それネタやろ?」としか思いませんわな。

では、まずは登場人物。

1.ベットウ君

後輩。戦隊ヒーロー、アニメ、マンガ、プロレスが得意ジャンル。

好きな理不尽特訓は「片眉を剃って山籠もり」

2.ワカバヤシ君

元関東人。オタクではなく、映画、文学、哲学などにくわしいインテリ。

好きな理不尽特訓は「ピアノのために指の間を切る手術」。

3.カネダ先輩

SF、ミステリ、映画、ゲームなどが専門。

好きな理不尽特訓は「股間のシンボルをビール壜でたたいて鍛える」

4.私

特撮、SF、ミステリ、映画あたりが専門。

好きな理不尽特訓は「日本刀で素振り」

■前回の「全滅MAC」編の続きです。

ベットウ「あとまあ、MACというよりダン隊長とゲンの特訓シーンは忘れられませんね」

私「あー、これはレオを語る上ではずせない」

ワカバヤシ「特訓って、ウルトラマンがなにかを練習するの?」

私「当たり前やん、ヒーローと言えば特訓」

ベットウ「必殺技をマスターするために滝行とか、山籠もりとか、基本でしょ」

ワカバヤシ「基本なんだ」

ベットウ「『帰ってきたウルトラマン』の流星キックも、そうやって生まれたんですから」

私「なんか、山奥に行って、丸太を運んだり」

カネダ「崖をジャンプで飛びこそうとしたり」

ベットウ「なぜか、MATの制服着てやってるんですよね」

私「ジャージかなんかに、着替えたほうがええよな」

怪獣を倒すため特訓にはげむ郷秀樹隊員。意味があるのかどうかは不明。

カネダ「キングザウルス3世のバリアが、上部に利いてないからジャンプで飛び越える練習するねんけど」

ワカバヤシ「でもさあ、人間のときに練習した技とか、変身した後に使えるとか、関係あるの?」

私「特訓は理屈やないから」

ベットウ「特訓はすべてを解決する。人類が特訓さえすれば、地球温暖化は緩和され、砂漠に雨が降り、ウクライナの戦争も終結するんです」

ワカバヤシ「それは、そうなってほしいよ、マジでさ」

ベットウ「でも、その特訓シーンが問題で」

カネダ「なあ。あれはスゴイよな」

私「今風に言えば、【3分でダン隊長が嫌いになる動画】とかタイトルがつくという」

ワカバヤシ「観たいような、観たくないような」

ベットウ「なんたって、まず杖でバシバシなぐってますからね」

ワカバヤシ「なぐるのは、今はムリだね」

ベットウ「昔は全然アリですよ」

ワカバヤシ「正義のヒーローが死にかけるって、ヤバいじゃん」

ベットウ「いや、レオがじゃなくて、役者さんがです」

ワカバヤシ「え? 物語上の死じゃなくて、本当に演じてた人がガチで死にかけたってこと?」

カネダ「そうそう。レオの人間体を演じた真夏竜さんが、その無茶なロケで肺炎になって、あわやという」

この撮影のあと、肺炎で死にかけたそうです。この時代、みんなイカれてました。

ちなみに真夏さんは『タロウ』の和気あいあいとした現場を見て、そのイメージで撮影に行ったらこの有様で「話がちがう!」と叫んだとか。

ワカバヤシ「やってんなあ」

ベットウ「ヘンな機械と戦わされたり」

カネダ「丸太をブンブン投げてこられたり」

ワカバヤシ「よしもとの若手芸人より過酷なロケじゃん」

私「【意味不明な特訓】【理不尽な暴力】【非論理的な説教】は昭和ドラマツルギー三種の神器」

ワカバヤシ「『スクールウォーズ』とかのおもしろさは、まさにそういうところにあったよね」

ベットウ「今やったら、ムリですよねー」

私「乃木坂の女の子らも、あの演出家にこんな感じで稽古をつけられてたんやろな」

ワカバヤシ「やってないと思うけど、マインドは近いかもね」

カネダ「まあでも、そのムチャな感じも、そういうもんやと思ってたよな」

私「時代って変わるもんですねえ。ダン隊長も、そんなゲンをメチャクチャに罵倒するとか、今ならアウトでしょ」

カネダ「結構、人格否定的なことも言うしなあ」

ベットウ「マジで、ダン隊長の人間性を疑うんですよ」

私「なんか、ネチネチ言うねん」

カネダ「《おまえは宇宙人だから、地球人の気持ちが分からない》とか、相手が反論できんヤなこと言いよるんよ」

ワカバヤシ「ちょっとヒドイね、その言い草は」

私「人種(?)差別入ってるし」

カネダ「なんか、このときのダン隊長はずーっと不機嫌でピリピリしてて、見ててしんどいのよ」

私「まあ、斎藤美奈子さんも『紅一点論』って本の中で、日本のマンガやアニメの正義の組織は、とんでもないブラックぞろいって書いるし」

ワカバヤシ「まあ、任務が任務だから、多少は仕方ない気もするけどね」

私「ようマックガンで撃たれへんなと思うわ」

カネダ「今がベストでもないんやろうけど、昔が荒かったのは事実よな」

ベットウ「実際、人を言うこと聞かすのは、暴力とか罵倒が一番手っ取り早いですからね」

私「だから、ブラック部活とかブラック企業とか宗教団体は使うよな」

カネダ「一種の洗脳やから。効果あるしな」

ベットウ「そう。【効果がある】のが問題なんですよねー」

私「『冠』って本の中で、オリンピック選手をずーっと怒鳴りつけてる日本人コーチを見て沢木耕太郎が《えーかげんにせーよ》って怒ってたけど、なーんかレオとダン隊長を思い出してさあ」

ワカバヤシ「パワハラ受けてる側が、【私たちのことを想って、やってくれてるんです】とか擁護するケースも多いしね」

ベットウ「でも、今でも、こういうノリの大人いますよ」

カネダ「炎天下で、子供走らせたりするコーチとかなあ」

私「全滅は笑えるけど、そういうのは笑えへんですよね」

ワカバヤシ「いや全滅も、全然笑えないと思うけどね」

(『ウルトラマン80』編に続く)

今回はわれわれ「トーマス嶋田世代」が中心のオタク談義。

将棋の「米長名人誕生」について書いていたら、思ったより長くなってしまい久しぶりのこのネタですが、特撮にくわしくない友人ワカバヤシ君が、昭和の狂ったエピソードを聞いて、そのあまりのハイセンスな内容に、

「ボクをだまして、からかってるんだろ?」

すっかり疑心暗鬼に。

そりゃまあ、

「宇宙から、恐るべき円盤生物を派遣して、人類を大ピンチに追いやった指令が、最終回でウルトラマンじゃなく、そこいらの子供にボコられて死ぬ」

なんて言われても、「え? それネタやろ?」としか思いませんわな。

では、まずは登場人物。

1.ベットウ君

後輩。戦隊ヒーロー、アニメ、マンガ、プロレスが得意ジャンル。

好きな『ウルトラマンレオ』の怪獣はサタンビートル。

2.ワカバヤシ君

元関東人。オタクではなく、映画、文学、哲学などにくわしいインテリ。

好きな『ウルトラマンレオ』の怪獣は特になし。

3.カネダ先輩

SF、ミステリ、映画、ゲームなどが専門。

好きな『ウルトラマンレオ』の怪獣はガロンとリットル

4.私

特撮、SF、ミステリ、映画あたりが専門。

好きな『ウルトラマンレオ』の怪獣はブリザード。

ベットウ「というわけで、いろいろウルトラマンの正義の組織について、語ってきましたけど」

ワカバヤシ「なんか、マクドナルドみたいなチームだねえ」

ベットウ「いやいや、MACといえばマッキントッシュでしょ」

私「ふつうは赤坂ちゃう?」

カネダ「えー? 鈴木しか思い浮かばんけどねー」

ワカバヤシ「キミらのかたよったマック知識はいいから。で、このMACってどんな組織なの?」

ベットウ「『ウルトラマンレオ』に出てきた宇宙パトロール隊。【Monster Attacking Crew】を略してMAC」

私「またの名を【全滅MAC】」

ワカバヤシ「うーん、なんだかTACとMATを足して2で割ったような名前」

カネダ「ZATの【Z】探したのんで、凝った名前は懲りたんちゃうか?」

ベットウ「【Zariba】には振り回されましたよ」

私「若干、ネタ切れ感はあるよな」

カネダ「実際、MACはあつかい自体も、わりとぞんざいやしな」

ワカバヤシ「なんで? あ、【全滅】だから弱いんだ」

カネダ「いや、弱いのは弱いけど、それは他のチームも似たようなもんやから」

私「なんやろ。とりあえず、みんなだいたい、MACの隊員がだれかとか、おぼえてへんねん」

ワカバヤシ「ヒドイなあ」

ベットウ「たしかにそうなんですけど、なんでやろ、不思議におぼえてないですよね」

カネダ「そうそう。科特隊ならハヤタにアラシ、イデ隊員とか」

私「ダウンタウンがやってたヤンタンに、【ウルトラマンのイデ隊員のコーナー】ってあったなあ」

ベットウ「他にも、ウルトラ警備隊からZATまで、特撮ファンやったら全員、隊員名は言えるんですよ」

ワカバヤシ「言えるんだ」

カネダ「まあ、九九みたいなもんやな」

ベットウ「でも、それがMACになると、主人公のおおとりゲンと、隊長のウルトラセブンでもあるモロボシ・ダン以外、あんまし名前が出てこーへんのです」

私「なんか、【ツルク星人に殺されたヤツ】とか、【カーリー星人におそわれたヤツ】とか」

ベットウ「胴体まっぷたつになる人ですよね。今やったら、放送できない」

ワカバヤシ「名前言ってあげてよ」

カネダ「うーん、これはタロウと一緒で、後期ウルトラマンは、そんな熱心に見てなかったからというのもあるけど……」

ベットウ「それを置いても、MAC隊員は存在感ないですよね」

私「川上鉄太郎より知られてない。そら、全滅もさせられるわ、と」

ワカバヤシ「で、その【全滅MAC】ってなんなの?」

カネダ「これはもうね、MACが文字通り全滅するから」

ベットウ「伝説の第40話。『恐怖の円盤生物シリーズ! MAC全滅! 円盤は生物だった!』」

ワカバヤシ「あらら、タイトルでもう言ってしまってる」

ベットウ「すごいでしょ。で、中身もこれがまた、ハードで」

私「ブラックスターから送り込まれた円盤生物シルバーブルーメに襲われて、宇宙にあるMAC基地は致命的なダメージを受ける」

円盤生物の先鋒シルバーブルーメ。たった1匹でMACを終了させたスゴイ奴。

ベットウ「あ、ちなみになんで円盤生物かといえば、当時はUFOブームやったかららしいです」

ワカバヤシ「乗っかるなあ」

カネダ「いやいや子供番組やし、そういう姿勢は大事よ」

私「で、これが、メチャクチャに怖いんよな」

ベットウ「レオは基本、怖いんスよ。女性隊員の誕生日パーティーやってて、すごく和気あいあいとしてるところからの大惨事」

カネダ「【全滅】はネタにされがちやけど、演出はええのよ。救いのない感じが。シリアスで」

私「宇宙いうのが、またコワイ。逃げ場がないし」

カネダ「『エイリアン』やね。クローズドサークルものの息苦しさ」

ワカバヤシ「あー、あれは怖いね」

ベットウ「まさに藻屑と化して死ぬおそろしさ。絶望感がスゴイ」

カネダ「小川一水の『天涯の砦』読んだとき、シルバーブルーメ思い出したもんな」

私「同じ絶望でも、ジャンセスナとはえらい違いや」

カネダ「トラウマなるで」

ベットウ「ダン隊長まで死んでまいますしねえ」

ワカバヤシ「ホントに全滅なんだねえ」

私「さらに言えば、そのあとの地球襲撃シーンもエグイ」

カネダ「バンバン人死んで、避難所に【死亡者名簿】が、かかってるねんけど」

ベットウ「明らかに、東京大空襲とかのイメージなんですよ。全然救いがない」

カネダ「ガチやね、あの辺は」

ベットウ「『火垂るの墓』くらい容赦ない」

私「子供とかあんなん、よー見んで」

ワカバヤシ「すごい展開だねえ。今までは、そんなのなかったんでしょ?」

ベットウ「まあ、過激なテコ入れという説が有力ですからね」

ワカバヤシ「あー、ありそうだね」

ベットウ「この当時の日本って、オイルショックやったんですよ」

ワカバヤシ「はいはい。今の子が知ってるかは不明だけど、社会の教科書とかに載ってたね」

ベットウ「そうそう、主婦がトイレットペーパー買いしめるシーンとか」

私「で、それが特撮界にも押し寄せてきて」

カネダ「なんせ、カネがかかるから」

ベットウ「毎週セット組んで、新しい怪獣作って、全部壊すとか、贅沢な世界ですからねえ」

私「第1話、2話の洪水シーンはすごいもんね。なんべん見ても最高」

カネダ「ゆるーい『タロウ』を楽しんでた子供に、ケンカ売るようなキツい内容で」

私「それやのに、回が進むごとに……」

ベットウ「ブニョとかノーヴァとか、いかにも予算ないねんなーって思いましたもん」

カネダ「もともとレオが光線技使わん肉体派なのも、合成とかにお金かけへんためやし」

私「そのフトコロ具合が苦しくなって、それやったら、もうMAC全滅させてまお、と」

カネダ「そしたら、ストーリーに緊迫感は出るし、隊員のギャラも減らせるし、ええことだらけやないか!」

ベットウ「経費削減ですわ!」

ワカバヤシ「それ、みんなの妄想でしょ?」

ベットウ「でも、だいたい当たってるんとちゃいます?」

私「【Zariba】と同じで、それしかない感じが」

ワカバヤシ「大人の事情なんだね」

(続く)

前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

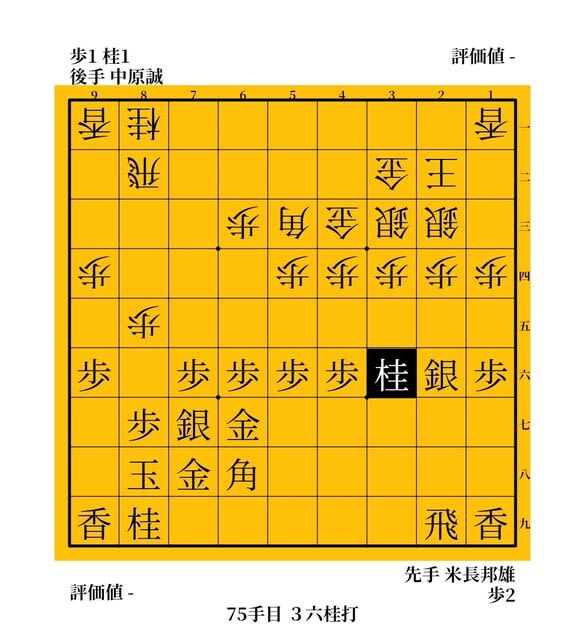

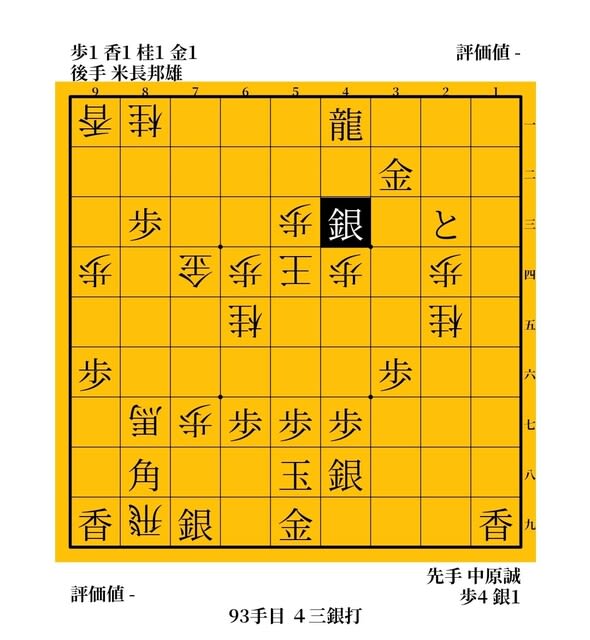

1994年の第51期名人戦は、挑戦者の米長邦雄九段が、中原誠名人を相手に開幕から3連勝。

これで勝負の行方はほぼ決定的。続けて第4局は傍目にはほとんど手続きというか、新名人誕生のセレモニーのように見えた。

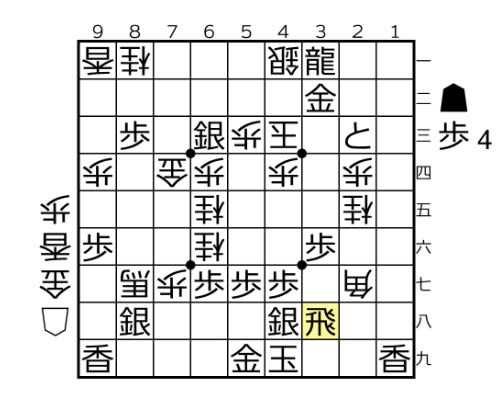

勝負が決まったのは、ここだと言われている。

といってもまだ序盤の駒組の段階で、駒もぶつかってないのに気が早い話だが、たしかにそうなのである。

ここからの5手が意表の手順であり、後手が困っているのだ。

▲35歩、△同歩、▲同銀、△34歩、▲26銀。

なんてことはない。先手は歩を使って銀を繰り替えただけである。

しかも好位置につけている▲36の銀を、▲26と飛車先を重くするところに、わざわざ持ってきたのだ。

▲26の銀を▲25歩、△同歩、▲同銀、△24歩、▲36銀とするなら、よく見る手順だけど、はてこれは、なんじゃらほい。

一目は不可解だが、これまた「佐藤康光に教わった」という研究範囲の将棋で、次に▲36桂と打って▲45歩から▲25歩と突貫していけば、後手玉は防戦困難なになるのだ。

桂を打つ空間をつくるのが、この銀のくり替えのねらいで、すでに中原がハマっていたのだ。

これにガックリきたか、中原のその後の指し手にねばりがなく、ほとんど中押しのような形で敗れたのだった。

▲46角で、ちょっと早く見えるが中原が投了。

△67馬と突っこんでくるのは、▲37角とこちらを取って無効。

また△67飛成、▲同金、△同馬には▲27飛と王手馬取りに打って、△23馬で両方を受けても▲21金以下の詰みがある。

これで、とうとう「米長邦雄名人」が誕生した。

初挑戦から苦節17年。実に49歳11か月の栄冠であった。

米長ファンはもとより、別にそうでない人ですらも、

「米長邦雄が一度は名人になるべき男である」

ということは認めているし、そもそも名人が神様に選ばれてなるのなら、米長がそこに入らないわけもないと皆が確信していた。

なので、この結果に関して私は、おどろいたり、よろこんだというよりは「やろうな」という感じだった。

このとき米長は、

「名人位は(選ばれるものではなく)奪い取るもの」

と語り、「選ばれるもの」という呪縛に長く苦しんできた思いを吐露。

もっとも、「本心は違うところ」にあり、

「いや、やっぱり米長先生。あなたは名人に選ばれたのですよ、と誰か言ってくれそうなものではないか」

とも言っていたが、米長のこの「研鑽」による勝利は間違いなく、

「名人は神様に選ばれた者だけがなれる」

という神話、いや「呪い」を打破したともいえるわけで、皮肉な言い方をすれば「奪い取」ったことにより、

「名人位の権威」

というのが終わりを告げ、「七大タイトル(今は八大)のひとつ」という位置づけに落ち着いたといえるかもしれない。

人では絶対に届くはずのなかった「現人神」のような存在に「努力」などで触れることが、できるようになった。

いわばこれは名人位の「人間宣言」なのである。

このことを嘆く人はいるかもしれないが、私としては戦後将棋界を支えた「名人」という存在の

「社会的役割を終えた」

というようにも感じられ、それを成仏させたのが米長邦雄だったのもまた適役だったのではとも思うのだ。

米長名人は1年の短命で、翌年には羽生善治に奪われてしまう。

その後は「羽生善治名人」「佐藤康光名人」「丸山忠久名人」「森内俊之名人」といった若き新名人たちが、

「名人は強いものが、その実力で勝ち取ってなる」

という流れの礎を築くことになり、時代はまた新しい名人戦の盛り上がりを見せていくことになるのだ。

(米長邦雄と羽生善治の名人戦での激闘はこちら)

(佐藤康光名人による決死の防衛劇はこちら)

(丸山忠久名人誕生と防衛の様子はこちら)

(森内俊之名人と「十八世名人」誕生についてはこちらとこちらから)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

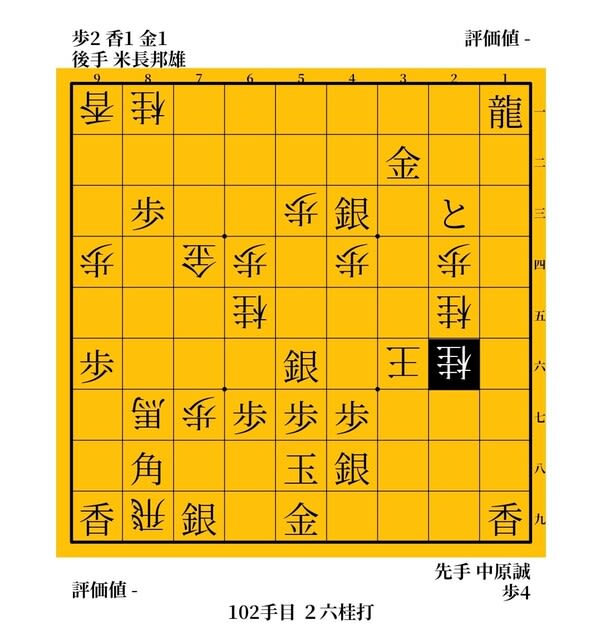

1994年の第51期名人戦は、初戦で挑戦者の米長邦雄九段が、中原誠名人に大逆転で先勝。

続く第2局は、両者得意の「相矢倉」になったが、この将棋の米長が実にすばらしかった。

先手のスズメ刺しに、後手は△22銀と引く「菊水矢倉」の形で受ける。

これが中原が得意とする陣形で、なかなか突きくずすのはむずかしいのだが、米長はまず穴熊に組み替えて様子を見る。

これが時代を先取った思想であり、平成の世でで幅を利かせる(そして令和ではやや見直しを迫られる)ことになる、とにかく固めて、その守備力にまかせてバリバリ攻めようという意図だ。

中原はそうはさせじと端から逆襲し、むかえたこの局面。

ここで△13香と打つのが端ではおなじみの切り返しで、飛車が死んでいる。

先手が困っているようだが「ニュースタイル」の米長邦雄にとって、それは待ち受けるところだった。

▲13同飛成、△同銀、▲45歩。

バッサリ飛車を切るのが気風のいい手。

一瞬、飛車香交換で大損だが、自玉は無敵で▲45の位も大きく、実は先手が指せるのだ。

後手は△49飛と攻防に効かすが、銀を見捨てて▲44香とこじ開けに行く。

△同金、▲同歩、△48飛成の局面はなんと飛車損だが、かまわず▲43金と打ちこんで、△同金、▲同歩成、△同竜、▲44歩、△同銀に▲45歩とたたく。

かなり細い攻めに見えるが、自陣が無敵なのだから、つながってさえしまえば、後はどうとでもなる。

まさに「穴熊の暴力」であり、打たれっぱなしの後手からすれば陣形の差がいかんともしがたく、竜が責められる駒になっているのもツラい。

平成の将棋で山ほど見る先手からの「固い、攻めてる、切れない」の「後手番ノーチャンス」な形で▲45歩、△同銀に▲同桂ではなく、一回▲44歩を入れてから、△同竜に▲45桂と取るのが会心の手順。

▲45歩、△同銀に単に▲同桂は△同竜なら▲46香の田楽刺しが決まるが、あえて桂を取らずに△44銀が「桂頭の銀」の手筋でねばり強く、存外二の矢がない。

その空間を埋める▲44歩のタタきが「敵の打ちたいところに打て」の良いリズムで、いつでも▲13角成の筋もあるなどで、この攻めは切れない。

中原は泣きの涙で△43金と埋めるが、▲47香がきびしい追撃。

△32銀と必死のねばりにも、そこで▲59角と引くのが気持ち良すぎるさばき。

次に▲26角と出るのが、あまりにピッタリだ。

後手は△35歩と抵抗するも、そこで▲46金が重厚な決め手。

この重戦車による押しつぶしには、さしもの中原もたまらずダウン。

このあたり「序盤研究」でリードを奪い、その差をキープから拡大して勝つという「ニュー米長邦雄」の強みが、これでもかと発揮されている。

不利な将棋を「泥沼流」の終盤力でねじ伏せていた男が、ここまでスタイルを反転させるのも、めずらしいのではあるまいか。

「本気で勝ちに行く」とは、つまるところ、こういうことなのであろう。

以下、勝勢の局面でもじっくりと腰を落として、米長が快勝。

これで2-0となったが、雰囲気的には「米長奪取」が濃厚となっていた。

もちろん、開幕2連勝から逆転するなどよくあるというか、なにを隠そう米長自身が名人戦で、中原相手に2度喰らっているが、今回はちと違うと思わせた。

なんというか、今シリーズの米長邦雄は強い。

これまでのような、名人を意識しすぎておかしくなるようなこともなく、また自慢の研究も行き届いており、中原必殺の相掛かりと矢倉を、完全に照準にとらえている感じなのだ。

その通り、第3局ではまたも中原の相掛かりに完勝。

これでリーチがかかり、いよいよ多くの人が待ち望んだ「米長邦雄名人」が決定的となってきたのだった。

(続く)

前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

勢いの良い将棋でA級順位戦を制し、通算7度目の名人挑戦を果たした1994年の米長邦雄九段。

七番勝負で待ち受けるのは、過去5度ここで敗れた中原誠名人。

おそらくはこの両者による最後の名人戦と周囲も感じており、その意味でも見ておきたい戦いだった。

観戦者の多くが、

「一度くらいは……」

と感じており、その想いは今なら、なかなかタイトルを取れずに苦しんでいた木村一基九段の戦いぶりを観ているときの感覚に近かったろう。

第1局。先手番になった中原が、得意の「中原流相掛かり」で挑む。

中原の相掛かりは、指しこなすのがむずかしいせいかマネする人が少なく、主力にしているのは中座真七段や岡崎洋七段くらいだが、これが本家が指すと無類の強さを発揮するという不思議な戦法。

米長も当然この戦型攻略にマトをしぼっており、開口一番で登場したのは意外だったそうだが、研究を深めていた自信もあって、堂々と受けることに。

ところがここでは、中原の経験値とセンスが上回っていたようで、▲56飛と展開し、▲77桂、▲37桂と両の投げナイフをジャグリングしながら、中央に襲いかかろうとする。

それを受ければ▲55飛と浮いて、▲77桂から▲85飛と軽やかに転換し交換をせまる。

「中原囲い」は飛車に強いから、その要求はのめない。

拒否するには、△83金と重い形を選ばざるを得ず、そこで今度は▲15歩、△同歩、▲13歩と、反対側の端から手をつける。

パッと見ただけでも、先手から軽快な小技が、次々ヒットしているのがわかる。

元の戦型に横歩取りの感覚をミックスし、さらには「ひねり飛車」も取り入れて、空中戦なのに玉まで固いという、まさに

「ぼくのかんがえた、さいきょうのあいがかり」

そこからも1筋から3筋まで飛車をぶん回して、▲35香と打ったところでは早くも先手勝勢。

次に▲33飛成からのラッシュを見せ、それを受ければヒラリ▲14飛が角と金銀の田楽刺しになり「オワ」。

なんという、あざやかな演舞なのか。

のちに渡辺明九段も学んだ盤面を大きく使った発想で、中原会心の指し回しである。

ここから順当にまとめていれば、この将棋は「中原流相掛かり」の傑作局になっただけでなく、この七番勝負の行方もまたちがったものになったろうが、なぜかここから失速してしまう。

ここで▲41竜から追っていったが、▲63銀と打てば後手玉に受けはなく、先手が勝ちだった。

問題は、銀打に△88飛成と取って、▲同銀に△66桂と打って詰むかどうかだが、これには▲49玉と逃げて、△27角に▲38飛と合駒すれば、きわどいながら詰みはない。

米長の解説によると、△27角に飛車の代わりに銀を合駒できれば、より安全に勝てるから、それを確保するために▲41竜としたのだろうということだが、ここから中原の寄せが迷走しはじめる。

「王手は追う手」の典型的な形のようで、シロウトの私でも筋が悪い攻めなのがわかる。

ここまで完璧だったパンチが、ここへ来てなぜか完全に急所をはずしており、玉を上部に脱出されては失敗の巻だ。

最終盤、△26桂と打ったのが決め手で後手玉に寄りはなく、米長が開幕局を制する。

名人からすればイヤな負け方だったが、まだ初戦だし、米長は名人戦となると意識しすぎてヨレてしまうことも多い。

勝負はこれからだと思いきや、シリーズはここから急転直下で「新名人誕生」に進んでいくことになる。

(続く)

前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

「米長道場」で若手棋士と研鑽に励み、自身の弱点であった序盤戦術を磨くことによって、あざやかなモデルチェンジを果たした米長邦雄九段。

その果実が実ったのが1990年の王将獲得で、1986年の十段(今の竜王)以来のタイトルホルダーに返り咲きを果たした。

そしてとうとう、1993年の第51期名人戦で、悲願だった名人獲得までダッシュを見せる。

この期の米長は七番勝負だけでなく、その挑戦権を決めるA級リーグでも抜群の強さを見せたため、ここで少し取り上げてみたい。

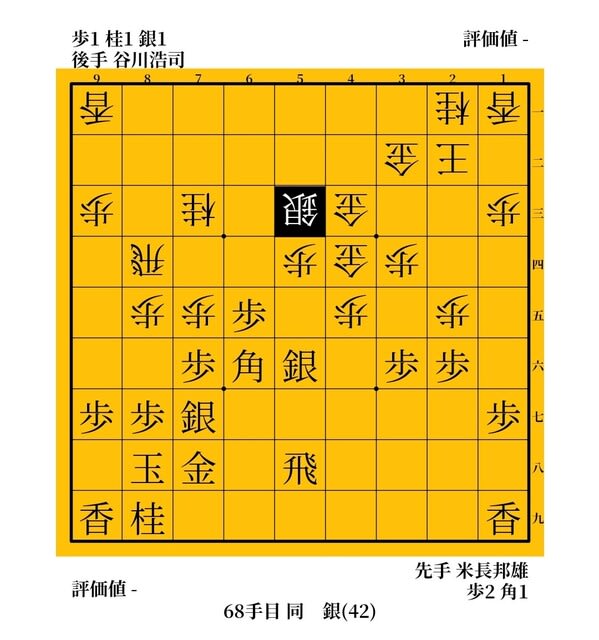

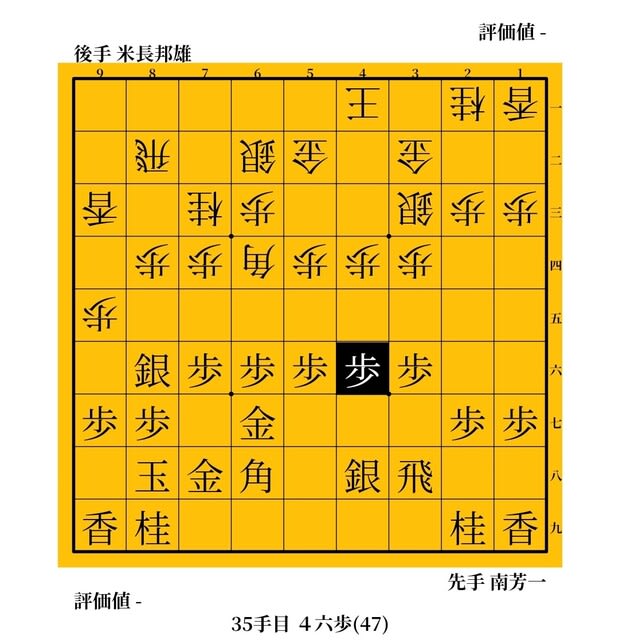

まず初戦の相手は谷川浩司棋聖・王将で、相矢倉からむかえたこの局面。

▲45銀の特攻が第一感だが、敵がもっとも固めていることろをガリガリやっていくのは、少々率が悪く見える。

ここで米長は「大人やなあ」と感嘆したくなる1手を見せてくれるのだ。

ジッと▲25歩と取るのが、いかにも強い人という落ち着いた1手。

これで次に▲24歩と突き出せば、▲41角や▲28飛で玉頭をねらい撃ちして寄り形。

かといって△23歩と受けても、▲24歩、△同歩、▲25歩、△同歩、▲24歩のツギ歩攻めで受けになってない。

また△69銀の反撃にも▲28飛が幸便。

ものすごく地味な手だが、「あー、強いなあ」と、ため息の出る指しまわしで、

「今期の米長は行くかも」

そう思わせるに十分な内容となっている。

その予想通り、米長は難関であるA級リーグを快刀乱麻の勢いで突破していく。

有吉道夫九段、塚田泰明八段、高橋道雄九段、田丸昇八段、田中寅彦八段といった面々をなで斬りにし、大山康晴十五世名人の死去による不戦勝もあって、7連勝と独走。

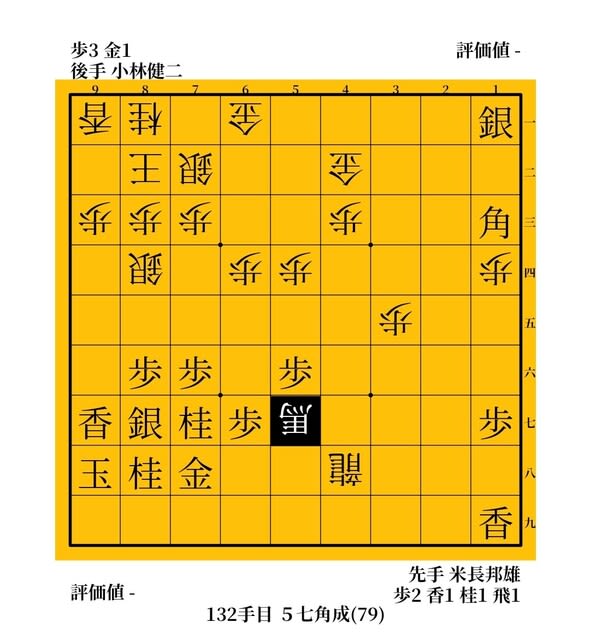

これは全勝挑戦もあるかと注目を集めたが、勝てば早くも挑戦者決定という第8戦、小林健二八段との一戦に敗れ、ちょっと雲行きが怪しくなる。

それは最終戦で、2敗をキープし追走する南芳一九段との直接対決が待っているからで、そこを落とすと再度、南とプレーオフということになってしまう。

その意味では痛い負けだったが、ただ米長から言わせるとこの将棋は

「今期の順位戦の代表作である」

それがこの図で、小林の四間飛車に米長は急戦で挑むも、ここでは先手がハッキリと苦しい。

だが、ここで見せた踏ん張りが、

「終生忘れられない一着であろう」

と回想(米長はこういうとき大げさな言い回しをしがち)するものだった。

▲99飛が「最高傑作」と本人も自賛する自陣飛車。

これ自体は苦しい手で、またここから形勢が好転するわけでもないのだが、小林が、

「頭がおかしくなりました」

というような、まさに「泥沼流」のねばりであった。

敗れはしたが、たしかに「米長邦雄健在」という意志は示せたわけで、決して流れを失うような内容ではなかったことは大きかった。

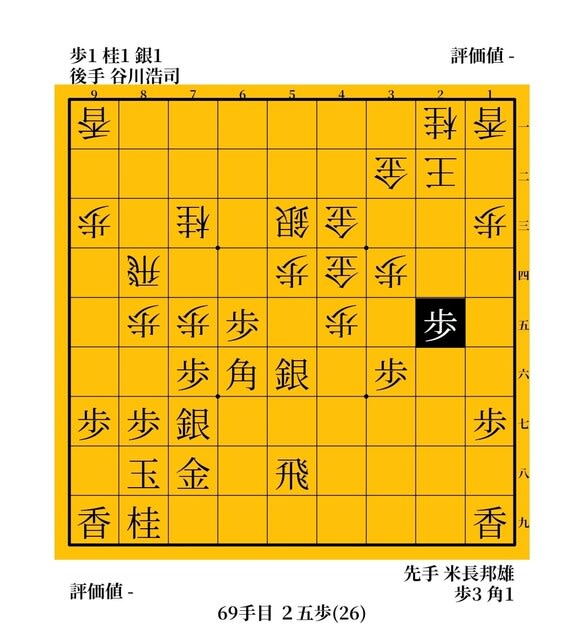

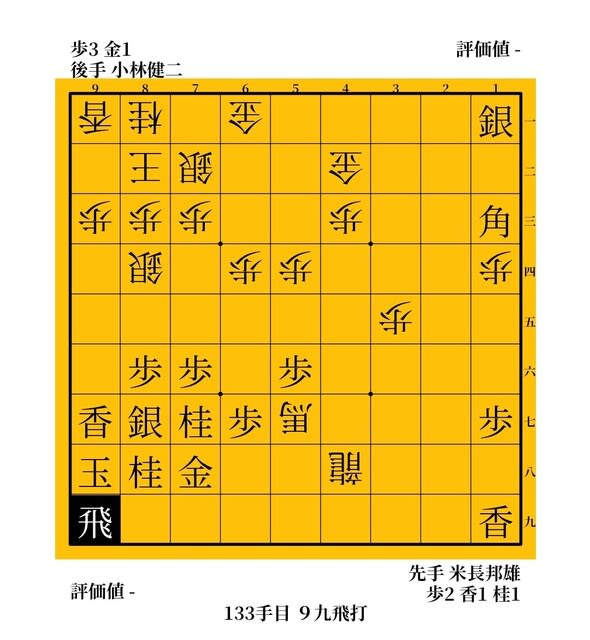

むかえた最終戦も、米長はそのままの勢いで、どんどん指し進める。

双方、得意の相矢倉にガッチリと組み合うが、ここで飛び出すのが控室の評判も悪く、本人も「悪手」と認める指しすぎの手。

△45歩と突くのが、おどろきの一着。

まだ自陣の整備も完璧ではなく、むしろこの後は先手から▲45歩と仕掛けそうなところを、掟破りの逆バンジーで飛びこんでいく。

筋はまったく通っていないが、その「非論理性」こそがこの手の、いや米長将棋の根幹をなす魅力でもあり、本人も言うよう、まさに「会心の悪手」であった。

図は▲64金と角を取ったところ。

すでに後手勝勢だが、先手から▲11飛成をゆるすと逆転してしまう。

そこで、次の手が決め手となるのだ。

△17歩が、盤上この一手ともいえるトドメの一発。

▲17同銀とは死んでも取れないから(でも、たぶんそれが最善手)、▲同飛だが、△69銀、▲同玉、△67金で必至。

小林戦のせいで、一瞬もたついたように見えたが、終わってみれば8勝1敗のぶっちぎりで挑戦権獲得。

スコアのみならず、内容的にも洗練度と「泥沼流」がうまく融合した、勢いある将棋に仕上がっており、いよいよ「Xデー」の予感も高まるが、相手はここで5度敗れている中原誠でもある。

そんな簡単にいくのかと、何度も期待を裏切られてきたファンは感じたかもしれないが、意外なことにこのシリーズはあっけないほど偏ったものになってしまうのだった。

(続く)

前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

年齢によるおとろえと、すでに名人を獲得している谷川浩司や、高橋道雄、中村修といった「花の55年組」の若手を相手に、タイトル戦などで苦戦を強いられることに悩まされていた1980年代なかばの米長邦雄九段。

その対策として、まだ20歳くらいだった森下卓五段に「弟子入り」を画策し、なんとかゆるされることとなる。

こうして、なんとか「若い血」に近づけた米長は、その後自宅の横に「米長道場」を作って、若手棋士たちと研鑽に励む。

「塾長」森下をはじめ、羽生善治、佐藤康光、森内俊之に奨励会時代の郷田真隆も参加し、丸山忠久、中川大輔、藤井猛、深浦康市、行方尚史、佐藤紳哉なども常連だったというから、まさに梁山泊のような場所。

そこで米長は若手棋士たちと食事をし、その「帝王学」を伝授しながら、主に彼らが日々研究している序盤戦術を吸収していった。

その成果が出たのが、1990年の第40期王将戦。

当時は高橋道雄と並んで「最強」と称された南芳一王将から、1勝3敗からの3連勝という逆転で奪取し、久しぶりのタイトル獲得を果たしたのだ。

このシリーズは米長によるマイクパフォーマンスが有名で、開幕前に、

「横歩も取れない男に負けては、ご先祖様に申し訳ない」

「横歩も取れない男」とは当然、対戦相手の南のことで、相矢倉を得意とする南に対して

「横歩取りでやろうぜ!」

と盤外から挑発。

これは単なるリップサービスではなく、このときの米長は南対策として、先手番なら「角換わり腰掛け銀」で戦うつもりだった。

弟子であり「米長道場」の主要メンバーである中川大輔五段と徹底的に研究していたのだが、では後手番はどうしたものか。

おそらく相矢倉は分が悪いと感じていたのだろう、ならなんとか別の戦型、たとえば横歩取りなんかどうだろう。

だが、南は横歩取りを指さない。なら、一発カマして無理にでも取らせてしまえということで、そこまで思慮に入れての「挑発」だったわけだ。

南もおどろいたことだろうが、もっとおどろいたのが、南が本当に横歩を取ったこと。しかも2回も。

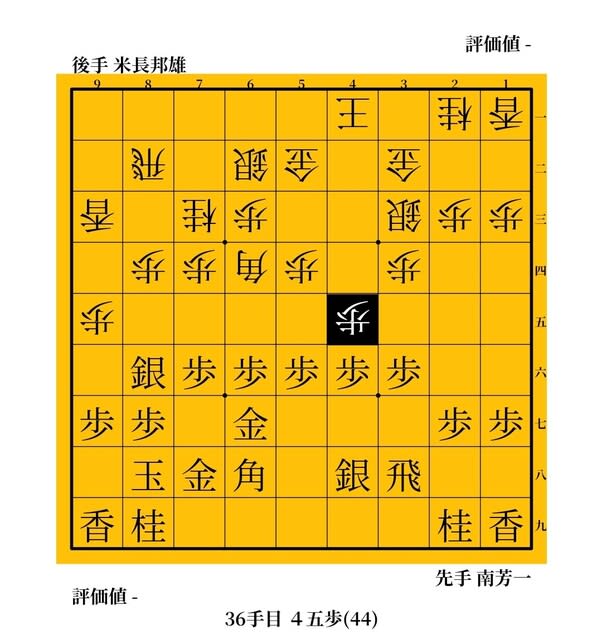

1990年の第40期王将戦七番勝負の第2局。

「横歩も取れない男」南芳一が「取れるっちゅうねん!」とやり返して空中戦に突入。

桂馬が4枚飛び交う乱戦で、こういう将棋は重厚な「地蔵流」には向かないとの米長のねらいだったろうが、熱戦を制したのは南だった。

おとなしいタイプの南は、こんなスタンドプレイのようなやり取りなど無視するのかと思いきや、空気を読んだか、それともそもそも横歩取りも自信があったのか、果敢に▲34飛と取っていく。

結果的にはこの戦型で1勝1敗となったが、腰が重く負かしにくい南を相手に、後手番を自分の土俵で戦えたという意味では成功と言っていいのではないか。

また、第6局で見せた米長の指しまわしが、勢いのある好局でそちらでも話題をさらった。

図は南が▲16角と打って、飛車をねらっていったところ。

ここは△24飛とぶつけても後手充分だったが、そんな平凡な手では「ご先祖様」に申し訳なかったのだろう。

△37飛成、▲同銀、△45桂が過激な踏みこみ。

ここで飛車を切るのは正確には疑問手で、米長も当然それはわかっていたのだが、それでも行くのが「米長の将棋」。

とにかくこの人は

「ここはこう指してくれたら、盛り上がるのになあ」

という手をことごとく選んでくれるのだから、そらみんな魅了されます。

結果、この勢いが通ってフルセットに持ちこむことに成功。第7局も制して、見事に王将を獲得した。

振り返ると、この王将戦は南リードのスコアと比べて、どこか終始、米長のペースで進んでいた印象がある。

米長の弟子である先崎学五段によると、このシリーズは完全に米長の序盤研究が南より勝っており、終盤に行く前に決着がついてしまうケースが多々見られたという。

その象徴のような将棋が最終局で、こちらの図。

この▲29飛と引いたところで、専門的には後手が勝てない形だと。

南の棒銀をねらい撃ちしたような陣形で、次に▲48玉と上がる姿が美しすぎるのだ。

後手が攻めるなら△95歩からだが、まるで地球の裏側で起こったもめごとのようで、とても右辺まで火の手が回ってくるようには見えない。

ちなみに米長は、先手番の角換わりを避けられたときの対策もしっかり用意してあったそうだから、米長道場のメンバーによる「南包囲網」は、おそろしいほどに仕上がっていた。

見事な作戦勝ちで、まさしく「教えを請うた」ことがハッキリ良いほうに出たわけだが、ただこの局面を見て「うーん」と声を上げたオールドファンもいたよう。

そう、たしかにこのシリーズの米長が見せた序盤戦術は、きれいにヒットした。

だがそれは同時に、米長将棋の魅力を減速させてのものだったからだ。

米長邦雄と言えば、「序盤の2ヘタ」と呼ばれるほど、大らかな序盤戦が特徴で、今でいえば広瀬章人八段のようなイメージか。

それが、もうひとりの「ヘタ」である谷川浩司九段と同じく、そのちょっと不利くらいの局面から、独特の悪力や超人的な終盤力でまくりを決めてしまう。

それこそ「泥沼流」が人気を呼んだ秘訣であり、そこは佐藤康光九段と同じく『米長の将棋』をバイブルとする私にも、共感できるところはある。

実際、先崎も最終局の様子をこう書いている。

「なんだか推理小説を読んでいて、途中で犯人が分かってしまった気分」

応援している師匠が勝利という、結果が早くにわかってうれしい反面、「その過程」を楽しむことができなかったと。

たしかに、その通りであり「序盤巧者」になるということは、「勝ちやすい」代わりに、こういう声とも向き合わなくてはならないのだ。

それこそ、たとえば山崎隆之八段がその独自性を捨て、角換わりや相掛かりの最新型を駆使し「定跡型の将棋」にシフトしてタイトルを取ったら、

「結果はうれしいけど、山ちゃん変わっちゃったなあ……」

なんて複雑な気分になるにちがいない。

このあたり、今のAIによる序盤研究の進化による反応とも似たようなところがあり、こればっかりは将棋に限らずなところもあって「まー、しゃーないわな」としか言いようがないのだろう。

ただ、結果的に見ればこのモデルチェンジは功を奏し、ハッキリ言えばこうしなければ後の「米長名人」はなかったろう。

「泥沼流」封印はさみしいが、

「その批判を覚悟してでも勝ちに行く」

という姿勢自体はプロフェッショナルとして賞賛すべきところでもあり、「結果を出す」というのは、単に努力だけでなく、もっといろいろなものを犠牲にしたところに成り立っていたりするのだなあ。

(続く)

前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

過去6度も名人戦に登場しながら、そのことごとくを敗れてきた米長邦雄九段。

「名人は神様に選ばれた者だけがなれる」

という昭和将棋界の神話に、まさか自分が足を取られるとは思わず、単に勝てないだけでなく、

「自分は選ばれし者ではないかもしれない」

という苦悩にも、さいなまれることに。

四冠王にまでなった男が「自分は凡人では」という妄想とも戦わなければならないのだから、勝負の世界というのはきびしいものだ。

米長自身の筆によると、名人になれないこともさることながら、40歳近くになるころから、力がおとろえてきたことも悩みのタネだった。

自分がずっと取れない名人を21歳で獲得し「史上最年少名人」になった谷川浩司をはじめ、特に高橋道雄や中村修、南芳一といった「花の55年組」の若い感性が、棋界を席巻してきたのには危機感を感じたよう。

そこで米長は対策として、さらに若い血を取りこもうと画策する。

当時は羽生善治をはじめとする、佐藤康光、森内俊之、郷田真隆らがデビュー後すぐ暴れまわったり、まだ奨励会員でも、その評判がすでにとどろいたりしていたころだった。

これには古参の棋士や評論家が困惑し、おどろくと同時に、

「強いことは強いが、人間味がなくてつまらない」

「彼らが勝つのは、将棋を【テレビゲーム感覚】で指しているからだ」

「飲む打つ買うをやらないから、長く活躍できないだろう」

などという、今見ればというか、当時からしてもトホホというか類型的すぎるというか、もうしわけないが

「変化についていけず、新時代に取り残されることにおびえる人々」

の分析が幅を利かしていた(今の「評論家」もお気をつけあれ)。

まあ人というのは

「新しいものに自分の既得権が奪われる」

というとき、ムキになっておかしなことを言い出すというのは歴史的パターンのひとつであり(学校で習った「ラッダイト運動」というやつですね)、それは将棋ソフトが登場したときも意味がないとか、価値がないとか、魂がないとか、ただの暗記ゲームとか、

「人って、こうやって同じことをくり返していくんやなあ」

とも感じたもので、もうしわけないが苦笑を禁じえなかった。

もちろん、人はみな同じ穴のムジナだから、そこを責めるのはどこまで言っても「天に唾」だけど、年齢を重ねた今でも私が「大人の分析」というものが、いまひとつ信じられないのに、この昭和将棋界(今も?)の「醜態」を見たことは大きかった。

そんな、自分の心を守る近視眼的「分析」に皆が血道を上げる中、米長邦雄の態度は少し違った。こう考えたのだ。

今の若者は文句なく強い。

なら、自分が強くなるためには、教えを乞うべきではないか。

米長ほどの大棋士が、どれだけの想いでそう結論付けたのかは不明だが、この意見は原則的にはたぶん「正しい」ものの感情的には「受け入れがたい」ものであることは想像できる。

「プライド」「頭を下げる恥ずかしさ」「間違いや時代錯誤を認めたくない心理」

こういったものが邪魔するせいで(わが身に照らし合わせても痛い記憶の数々が……)、人は愚かでなくとも「論理的」には考えられないし「正しい」行動はとれないのだ。

現に、若手棋士の将棋に学ぼうという態度に、

「ヨネさんは媚びている」

「大御所のアンタがそんなんでは困る。ガツンと言ってやらんと、若いのが増長する」

怒られたり、イヤミを言われたりしたそうだが、米長からすれば、

「アンタら、そうやってイバってるけど現に若手と戦ったら、まったく歯が立たずにコロコロやられてますやん」

それを「オレは先輩だ、尊敬して頭を下げろ。負けてるけど」なんて肩で風を切って歩くなど、滑稽きわまりないぞと。

のちの「米長邦雄会長」と同一人物とは思えない明晰な態度で、自身の考えに間違いはないと確信した米長は、まず若手のリーダー格である森下卓五段に研究会に入れてくれるよう頼む。

ここからは有名なエピソードだが、米長は当然のこと、二つ返事で参加OKがもらえると確信していた。

これは決して傲慢ではない。米長はすでにタイトル17期でバリバリのA級棋士。

いわば「歴史に残る」ことが決定した、レジェンドなのである。

そんなスターが「仲間に入りたそうにしている」なら普通はだれだって大歓迎。

それこそ今でいうなら「打倒藤井聡太」のために渡辺明九段が伊藤匠五段の元にやってくるようなものだが、このときまだ20歳くらいだった森下の回答が振るっていた。

「すぐには決定できません」

まさかのいったん持ち帰りに、米長は「へ?」と動きも止まってしまった。

そこに若き日の森下青年は、

「研究会の参加には条件が2つあるからです。ひとつは自分たちより将棋が強いこと。もうひとつは、将棋に対して情熱があることです」

今では「まっすー」こと増田康宏六段がデビューして間もないころ、

「矢倉は終わった」

「詰将棋は意味ない」

などと発言して物議を醸していたが、その師匠の若いころは輪をかけて過激だった。

いわば、新入社員が幹部クラスを「審査」すると。

その勢いに感心すると同時に、「ヤベぇ、落ちるかも」とビビりもした米長は正面突破はむずかしいと、食事をおごるなど「からめ手」で攻めることに。

この姿勢が「謙虚でいい」(!)ということで、なんとか入会をゆるされるが、森下のトガりっぷりがいっそさわやかで、私はこのエピソードが大好きである。

単に態度が悪かったり失礼なだけなど論外だが、実力と情熱に自信を持ち、先輩だろうがしっかり自分の意見を通す姿勢は将棋にかぎらず大事だろう。

実際、別のA級経験もあるトップ棋士が、若手の研究会に入れてほしいと申し出たところ、

「(われわれと)力のちがう人はちょっと……」

マジで入会を断られたという、まことしやかな噂があったりしたのだから、まったく当時の若者の自意識と実力はオソロシイものであった。

(続く)