前回(→こちら)の続き。

「熱い映画を彼女と観たい」

後輩の想いに応えるべく、『ゆきゆきて、神軍』を推薦した私。

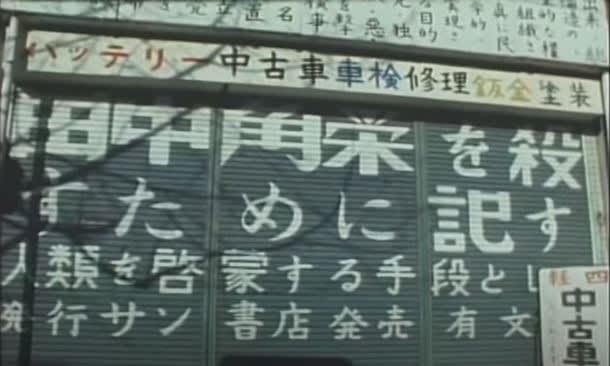

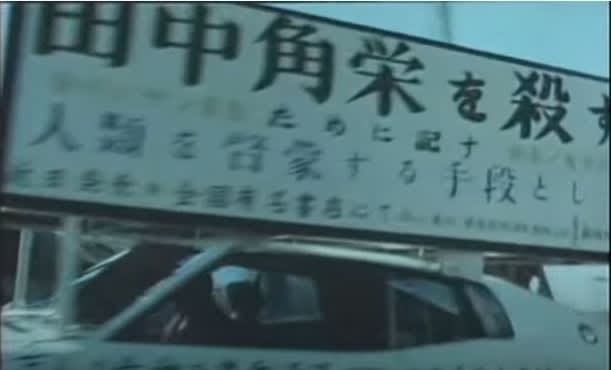

戦時中、ニューギニアにおける兵士処刑事件の真相を探るため、暴力でもって関係者から話を引き出していく奥崎謙三。

ここで、さらなる闇と接触していくこととなるのが、第36連隊の軍医との会談。

いつものごとく、

「もうあの時のことは、むしかえさないでくれ……」

口をつぐむ軍医をむりやり引っ張り出し、話を聞くことに成功。

ここで奥崎さんがズバリ聞くのが、

「あのときニューギニアで、飢えた日本兵が人肉を食べていたというのは本当ですか」

ここで、観ているこちらはギョッとなる。

じ、じ、人肉? 兵士処刑事件から、いきなりそんなことになるのか。

そこで軍医は、

「はい、その通りです」

あっさり認めちゃった。

いやいや、そんな人類最大のタブーである人肉食いを、そんなさわやかにイエスと言っちゃっていいのか。

が、奥崎さんもそのことはわかっていたのか、たいしてひっかかりもせず、

「当時は白人の肉を《白豚》、原住民の肉を《黒豚》といって食べてましたよね」

「はい」と答える軍医に(おいおい……)、

「で、仲間の日本兵は食ったんですか?」。

怒濤の急所責めだ。

そ、そんなこと聞いてええのんかい……。

ここでの奥崎さんと、遺族の方の見解では、

「食料のなくなった日本軍は、手に入る人肉を食べていた。だがそれにも限りがある」

「軍内で身分の低い者から順に殺して、それで飢えをしのいでいたのではないか。表向きは脱走による処刑となっているが、食料として殺されたのでは……」

もう、上映開始時の笑顔は、ひきつっております。これには軍医も

「そんなことはない。我々は仲間は食べない」

奥崎さんの

「あなたは2人を処刑する引き金を引いたのか?」

との問いにも、「そんなことはしてない」。

だが、おそらくその答えを、もはや、だれもが信じてはいない。

ここへきて、ひとつ気づくことになる。

奥崎さんがおとずれる関係者に、「旧姓○○」と名前を変えている人が多いことに。

最初は気にもかけなかったが、こういう事情があったのかと、ようやっと理解できた。

だから皆、涙を流して「聞かないでくれ」と頼み、名前も変え過去の亡霊を振り切って生きようとしているのだ。

もうみな、かわいい孫もいるような歳なのだ、今さら

「人を殺して肉を食った」

なんて、どうして家族の前で白状しなければならないのか。

その墓を、奥崎さんは暴こうとしている。

「私なりの弔いなのです」

地獄の真相を知るために。

奥崎さんの手はゆるむことはない。若竹七海さんの小説ではないが、「わたしの調査に手加減はない」だ。

その後も、命令を発したはずの部隊長(やはり名前を変えている)を追求。

遺族の同行がなくなることとなれば、なんと自分の妻に遺族のフリをしてもらうという偽装工作(!)まで駆使して前進。

もう、だれにも止められません。

最後に訪問した元軍曹は、重い病に伏せっていたのだが、

「病気になったのは天罰だ!」

とシメあげ、ほとほとウンザリしている相手に「話してくれ」とせまる。

こっちはもう、すっかり奥崎さんに当てられるというか、ここまで来たらどんなものでも真相が知りたいので、のらくらと追及をかわそうとする元軍人たちに「とっとと吐きなよ」と言いたい気持ちになっている。

それを酌んだかのように、どうしても口を割らないとなったら、ここはリーサル・ウェポン発動で、奥崎さんはいきなり元軍曹につかみかかる。

どうも、元軍曹氏がうっかり「靖国神社」という言葉を発したのが、まずかったらしい。

それに反応した奥崎さんは、まともに歩けない病人相手に蹴る! 蹴る! 蹴る! ストンピンングの嵐をお見舞い。

これには同行していたアナーキスト(!)の大島英三郎氏からも制止される始末。もうムチャクチャです。

が、当の奥崎さんは、抵抗してもがく元軍曹に、

「わたし相手に、そこまでやれるとはたいしたものだ」

ケロリとしている。もう、なんともつっこみようもない勢い。

これには元軍曹氏も、ホトホトまいったようで、

「日本兵も食べたよ。わたしは幸いカンがよくてね。夜目がきいたり、食料のありそうなところがわかったりしたから、使えるということで殺されずにすんだけど、周りから『アイツを食べたい、早く殺そう』みたいな声が聞こえるんだな」

観念したように話し出す。

おいおいちょっと待て、そんなとんでもない話を淡々と……。

ここで、観ている方も正気に戻る。これまでは奥崎さんの迫力に引きつけられていたが、ここへきてようやっと、

「こら、しゃべられへんのも当然や……」。

情状を斟酌することになる。

奥崎さんもマジなら、口をつぐむ方も、その是非はともかくとして、死ぬほど悩んだであろう。

それとも、神妙なフリをして「部下食ったけど、罪まぬがれてラッキー!」と心では感じていたのだろうか。

「あんたには、わからないよ!」

という魂の叫びが、ここでようやく心を乱れ打つ。

なんちゅう話や……と呆然としているところで、ショックとストンピングのせいで、元軍曹氏は病院に運ばれる。

それを見送ったあとの、奥崎さんのセリフがイカしている。

「暴力で解決するなら、それはいい暴力。これからも、私の判断と責任において、大いに暴力を活用していきたい」

人を一人病院送りにして、このセリフ。男前すぎます。

「いい暴力」って、いにしえの名言「中国の核はよい核です」みたいだなあ。

それを決めるのは、奥崎謙三本人。まさに「オレがルールブックだ」。シブすぎる生き様である。

こうして映画は最後、奥崎さんが、殺すつもりで乗りこんだ元隊長の家で、代わりにその息子を銃で撃って逮捕されるところで終わる(どんなエンディングや)。

この『ゆきゆきて、神軍』。その衝撃的な内容もさることながら、全編にただよう奥崎謙三の強烈なフェロモンというか「人間力」に圧倒される。

どう見てもタダの気ちがいなのだが(悪口ではない、本人が自ら「気ちがい」と認めているのだ。ただし、政治家など「重度の気ちがい」ではなく「軽度の気ちがい」らしいですが)、それにもまして不思議な魅力があるのが、奥崎謙三という男なのであろう。

いやはや、こんな濃密な映画は、なかなか観られません。そら、あのマイケル・ムーアも絶賛するわと。

というわけでオオヒガシ君、どうやこの映画は、とにかく熱いやろ!

先輩が会心の笑みを浮かべると、ビデオ観賞後、彼は静かに

「ガチッスね……」

とだけつぶやいて、その日はそれ以上語ることなく家に帰った。

後日、メールで「で、今日も彼女と熱い映画を観たかい?」とたずねると、

「はい、今彼女の家で一緒に『20世紀少年』観てます」。

待てい!

おどれは、あんなこといいながら、なにをそんなヌルイ映画を観ておるのか! 『ゆきゆきて、神軍』からオ、マエはなにを学んだんや!

そこは人生の先輩として大いにしかると、

「なんかあれ観て、先輩がモテへん理由がわかりました。ボクは熱くなくても、別にええですわ……」

どうも、せっかく推薦したのに、彼自身はドン引きしてしまったらしい。

なにかこう、全体的に「度が過ぎた」ようである。

まあ彼の好みはともかく、『ゆきゆきて、神軍』がモテ映画ではないことはたしかであろう。

おまけ 『ゆきゆきて、神軍』の映像は→こちら