前回(→こちら)の続き。

先日から、

「ダラダラしながら初段になる」

という、人生をナメ……効率よく上達するため、そこはクリアできた私自身の将棋歴を語っているところ。

高校時代、よくやっと同世代で、将棋の楽しさを分かち合える友人を見つけたと思ったら、まさかの

「詰将棋マニア」

だったりしたわけだが、今回も『詰将棋パラダイス』(略称『詰パラ』)を解くだけでなく、創作にも手を染める「アーティスト」の友人コウノイケ君のお話。

彼とは高校3年間で、実戦を指したのは、20局行くか行かないかだった。

結構ガチ目の将棋ファン同士が、同じクラスにいて、その局数は少なすぎるというか、ふつうなら「1日20局」くらい遊びそうなものだが、なんとも不思議な関係であった。

たまに指しても、これがまた変な将棋。

私は序盤で、仕掛けられたあたりの対処が雑だから、棒銀とか右四間飛車のようなシンプルな攻めでこられると、たいがい突破される。

今でいえば、評価値でマイナス800から、1000くらいの不利におちいるのだが、実はここからが腕の見せ所。

私は定跡のこまかい知識や、実戦経験こそ少ないが、将棋雑誌の自戦記や観戦記を山盛り読み、そこで、

「棋譜並べ」

これだけは、人並み以上にやったという自負がある。

といっても、別に勉強したかったわけではなく、ネット中継もない時代、強い人の将棋を鑑賞するには、そうするしかなかっただけだが(だから今はやらなくなった)、これによって私は

「教科書には載ってない(載せても解説しにくい)実戦的な手」

というのを、多く指におぼえさせることができた。

なので、中盤から終盤の入口にかけて、あれやこれやとアヤシイねばりを駆使。

そうして闇試合に持ちこみ、どさくさ紛れに追い上げていくのは、得意中の得意なのだ。

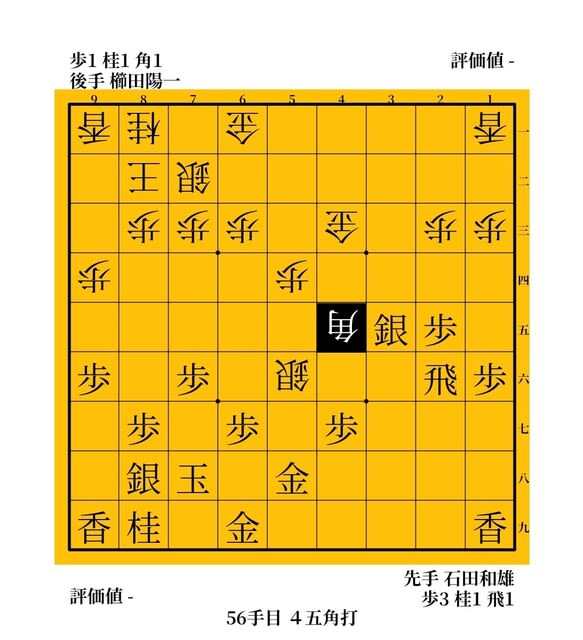

1993年のNHK杯。石田和雄九段と、櫛田陽一五段の一戦。

本格派の石田が、筋の良い仕掛けで攻めこんだところ、△45角が「教科書に載ってない」類のアヤシイ反撃。

不安定な角で、良い手かどうかは不明だが、対処をあやまった石田が敗れる。

よほど悔しかったのだろう、感想戦で駒をバシバシとカラ打ちしながら、櫛田に「まだやるんですか? 先生サマ?」と、からんでいた石田の姿が印象的だった。

さらには、若さゆえの、自陣に駒を打ちまくり、ねばりまくってひっくり返す、昭和の「根性エンジン」も搭載。

この棋風(?)だと、多少の不利など、モノともしないわけである。

そんな、相手の撃ち疲れを待つ、米長泥沼流ならぬ

「スターリングラード流」

と恐れられた私の粘着だが、一方のコウノイケ君の棋風もまた、かなりかたよっていた。

序盤がテキトーなのは、おたがいさま。

中盤での手練手管はこっちが上として、おそろしいのが終盤である。

なんといっても、相手は詰将棋の名手。

泣く子も黙る『詰パラ』定期購読者なのだ。

こういう人の寄せの力は、筋に入れば、一種トンデモなかったりする。

かくいう私も「勝ったな」と温泉気分だったところから、すごいトン死を何度かいただいた。

とにかく、こっちはしっかり受けているはずなのに、とんでもないところからバンバン弾が飛んできて、あっと言う間に仕留められしまう。

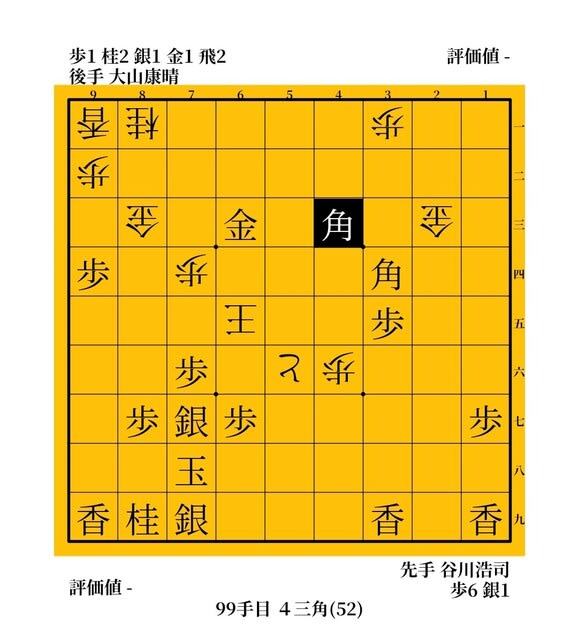

1983年の王位リーグ。谷川浩司名人と大山康晴十五世名人の一戦。

▲52にいる角で、▲43角不成(!)としたのが、盤上この1手の神業的な絶妙手。

ここで▲43角成は△54歩、▲66銀打、△同と、▲同歩、△55玉となって、▲56歩までの「打ち歩詰」になってしまう。

そこで▲43角不成とすれば、▲56歩に△44玉と逃げられるため反則にならず、以下▲45歩から押していけば詰む。

つまりは、こういう筋をねらってくるわけです。網にかかったら、おしまい。

その様はヴァシリ・ザイツェフのごとしで、まさに一撃必殺。

あまりにあざやかに詰まされると、感心が先に立って、案外くやしくなかったりするのが不思議なもの。

長手順のトン死を食らって、

「よう、こんな詰み筋読んでるなあ」

あきれると、友はこれ以上なく得意そうに、

「ボクはトン死勝ちしか、ねらってないからね」

変な将棋や!

つまり彼にとって、序盤の駒組や、中盤のねじり合いなど、たいして興味がなく、終盤戦だけを、

「ランダムに発生する実戦型詰将棋」

と、とらえているわけ。

うーん、まるで若手時代、序中盤で不利になると、

「早く終盤戦になればいい」

そう、うそぶいていたという、「光速の寄せ」谷川浩司九段のようではないか。

こうして「読む将」と「詰め将」のわれわれが戦うと、クソねばりとトン死筋という、あまりにも相反するというか、

「山岳パルチザン対スナイパー」

という実にマニアックな戦いとなってしまい、これがまた、ギャラリー受けも、すこぶる悪かった。

中盤は、駒がゴチャゴチャと入り組んで、セオリーもへったくれもないジャングル戦。

なのに終盤だけは、コウノイケ君の目がキラリと光れば、わけのわからない難解な詰み筋が光の速さで披露され、「え?」という間もなく、おしまい。

つまりは、

「メチャクチャ、カンどころがわかりにくい戦い」

だったわけで、見ているほうも、やっているほうも、頭がおかしくなるのだ。

もしかしたら、それもまた、あまり指さなかった理由のひとつかもしれないが、われわれはどちらかといえば、指してる最中よりも、終局後の、

「感想戦」

こっちが長かったタイプで、要するに、

「将棋をネタに、ワチャワチャとおしゃべりする」

ことの方が、楽しかったのだろう。

なんで、盤を前にしても「一局、指そうぜ」とはならない(その間しゃべれないから)、なんともおかしな、将棋青春時代であった。

(ネット将棋で大爆発編に続く→こちら)