前回(→こちら)の続き。

子供時代通っていた「南波クラブ」(仮名)は、大人がガチすぎて、ちっとも勉強にならなかった。

今でこそ

「レディースセミナー」

「子供教室」

が充実し、全面禁煙など敷居が低くなった将棋道場だが(いいなあ)、昭和のころは、もう少しばかりアバウトな「オッチャンの世界」だった。

そのことは、

「指導対局なのに平手の本気で、ちっとも勝たせてくれない」

というアオバさんのスタイルに如実に出ているが、他にもクセが強く「勝たせてくれない」大人は多かったもの。

なので、今思い返すと、私は「駒落ち」というのを、ほとんど指したことがなく、まず初心者が入る「六枚落ち」や「四枚落ち」はおろか、「角落ち」「飛車落ち」も、たぶん一回も経験がない。

唯一、やったことがあるのが「二枚落ち」で、それこそクラブのマスターはヒマなときに、それで指してくれたが、これがまた辛い。

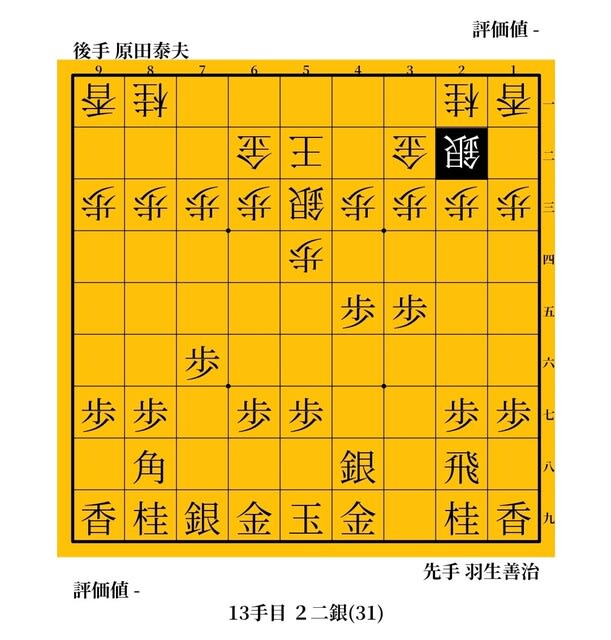

こちらが定跡通り「二歩突っ切り」で挑むと、いきなり「△55歩止め」をくり出してくる。

こういうとき、ふつうはまず、カニ囲いからの急戦や「銀多伝」など、定跡通りに指すもの。

先崎学九段が名著『駒落ちのはなし』で、

「神様と命を賭けて二枚落ちを指せと言われたら、この戦型を選ぶ」

と書いた二歩突っ切り。

おそらく将棋の定跡の中で、もっとも論理的で、完成度が高いもの。

下手が、ちゃんと勉強しているかをチェックして、そこから定跡をはずす手順を選ぶものだ。

それを初手合いからガンガン、力戦に持っていく。

二枚落ちの上手が見せるワザの定番「△55歩止め」。

▲同角なら、△54銀から△45銀と、一歩いただいて乱戦に持ちこむ。

対処法を知っていれば、別にこれだけで負けることはないが、定跡通りに指すつもりだった下手は目の前が真っ暗になる。

野球でいえば、初心者向けのバッティングセンターで、カーブやスライダー、チェンジアップが飛んでくるようなもの。

三角ベースなのに、フォークボールで打ち取ろうとせんといてー、とつっこっこみたくなるが、やはりマスターもガチの将棋好きの「勝負師」。

6級の子供相手でも、容赦はしないのである。大人の世界はキビシイのだ。

そんなサンドバッグ生活が続いて、よう懲りずに通ってたなあと、あきれる向きはあるかもしれないが、それには理由があったのである。

それが、道場の本棚に置いてあった、大量の棋書や雑誌。

正直なところ、途中から実戦とかは、わりとどうでもよくなって、完全に本が目当てで、通うようになっていたのだ。

それは、ここまで書いてきた「勝たせてくれない」というよりも(それはとっくに慣れていた)、そもそも私は

「勝負に勝ってうれしい」

という感覚が希薄だったことが、わかってきたせいもある。

負けると、それなりにくやしいけど、たまさか勝っても、あまりよろこびがない。

だから、自分が指すよりも、強い人のおもしろい将棋が見たくなった。

『NHK将棋講座』『将棋マガジン』『将棋世界』『近代将棋』『将棋ジャーナル』

これら各誌のバックナンバー。

『ジャーナル』は、作家の団鬼六氏が主宰していたもので、かなり型破りであったし、またアマ棋界にうとかったため、『近将』も、どちらもあまり読まなかったけど(今思えばもったいない!)、他の3誌はなめるように読みまくった。

とくに、河口俊彦八段の『対局日誌』は、内容を暗記するほどに読みこんだもの。

また、本の方も、

原田康夫『将棋 初段への道』

米長邦雄『米長の将棋』

東公平『名人は幻を見た』『升田式石田流の時代』

湯川博士『奇襲大全』『なぜか将棋人生』

などなど、読み物としておもしろいものも多くあり、これがまた、飽きなかった。

中でも『初段への道』は自分でも買って、まだ子供時代の「羽生善治くん」が出ていたり(小学生名人になる前じゃないかな)、奨励会時代の中田宏樹三段(現八段)が見せた将棋が、内容的にすばらしくて感動したりと、ボロボロになるまで再読しまくった。

この時点で、すでに実戦を指さない萌芽が見えていたというか、今風に言えば「読む将」になったわけだ。

このとき読んだ解説や観戦記が、今ここでネタとして役に立っているんだから、このころから私は、将棋に関してはファイターというより、学究タイプだったのだろう。

そしてなにより、この特に勉強しようと思ってたわけでもない、ただの乱読で接していた「昭和の名局」の数々。

これが時空を超えて、のちの

「有段者へのブレイクスルー」

につながることになるとは、ルマンドのカスをボロボロこぼしながら、中平邦彦『名人 谷川浩司』を読んでいた愚昧な少年には、知るよしもないのであった。

(高校詰将棋編に続く→こちら)