「2018年春」の展示の感じを確認しに、またウォットへ行ってきました。1年ぶりぐらい?

ウォットは地味な魚しか展示してない小さな水族館なのですが、何度か行くと、小さな魚をのんびり眺めることにとても愉しみを感じるようになる。

魚の種類もそんなに多いわけでもないのですけど、こまめにレイアウトが変更されていて、楽しい。

久しぶりに行って、気がついた顕著な変更。

(2014年春の展示の記録と見比べてみてください)

・渓流ゾーン(上の見取り図の②)のウナギ水槽がなくなっている。

(ウナギの説明書きはあるものの、アユばかりになっている)

・同じ渓流ゾーンの「汽水域の魚」が「チヌ(黒鯛)」と「キチヌ(黄鰭)」の子供がメインになっている。

(ヘ鯛もいる)

・アマモ場水槽と説明書きがなくなっている。

(※3/24から特別展示企画「海のゆりかご! 浜名湖のアマモ展」が始まるから)

・企画ゾーン(上の見取り図の⑧)にアマモ場水槽がいくつか準備中。

・以前のメインだった「鰻」と「虎河豚」が数が減ったのか、とても地味になっている。

・逆にその前にヒロイン的存在だった「簑カサゴ」がまた増えている。

・ハモがいる。

・個水槽(④と⑤の奥にあるゾーン)の「真鯛と血鯛の見分け方水槽」に本当に血鯛がいる。

(※以前はいなかった(笑))

・外の飼育プール(⑨)は「鰻プール」と「大鰻プール」に分かれていた。

(この前は「鰻(&大鰻)プール」と「錦鯉プール」だった)

おおうなぎプールには全然見えないけれど大きいのが10匹ぐらいいたよ。

・2階実験ゾーンは「毒生物展」になっている。

・2階実験ゾーンの「ドウマンガニ」と「マダコ」は再び過去最大級の大きさで充実している。

・以前随所に飾ってあった、「触れる本物の魚の剥製人形」がすべてなくなっている。

「ミノカサゴ」が浜名湖を代表する魚なのかはさておいて、こんなのが大きいのから小さいのまでたくさんいたら、見栄えはするし、見るのはとても楽しい。

「鱧」は「とても凶暴」というイメージがあって、こんなのが小さな水槽におとなしくいるのを見ると「おおっ」と思ってしまうのですけど、これは小さいから子供なのですね。以前に一回だけもっと大きい怖い顔のやつがいたことがある。(※年1しか来ないので断言はしづらいですけど、ここでハモが見られるのはなかなかレアですよ。) 舘山寺温泉は何年も前から、「ウナギ」「トラフグ」「ハモ」「カキカバ」を“浜松の三大味覚”として大々的に売り出し中です。

で、「長いもの水槽」には、現在ハモは1匹だけじゃなくて、3匹もいる(笑)

ふふふふふ、あなたは「ウナギ」と「アナゴ」と「ハモ」と「ウミヘビ」を見分けられますかな?

以前、「アマモ水槽」だった③の比較的大きな水槽は現在の主人公は「ミノカサゴ」なのですけど、よく見てみますと、この水槽は「コチ類」水槽です。

「マゴチ」、「イネゴチ」、「ネズミゴチ」、「トビヌメリ」がいます。

「まごち」が大好物なのでじゅるじゅるしながら眺めてしまうのですが、「稲鯒」と「鼠鯒」の見分けはできませんな。(そうでもないか)。ちなみに「鼠ごち」と「跳び(鳶)ヌメリ」は両方いわゆる「メゴチ」なんですって。

「ゴンズイ玉」。ゴンズイは動きが速く、場所も暗いので写真は上手く撮れない。

「ゴンズイ玉水槽」は以前からもあって、「ゴンズイには毒があるからね、コワイコワイ」と思うのみだったんですけど、改めて見ますと、この水槽のゴンズイ玉、親が混じっているのがおもしろいと思いました。というのは数日前にテレビでゴンズイ玉の仕組みを解説してた番組があって、「ゴンズイ玉を作るのは仔魚のみ」「大きくなると玉にならなくなる」「ゴンズイ玉は全て同じ大きさの個体で形成される(兄弟だから)」「ゴンズイ玉の中心にはフェロモンの塊があって、その匂いはゴンズイ玉ごとに違う」などなどなど言ってて、とても楽しく見てたんですけど、ここのゴンズイ玉には親らしき2体が混じってる。見てますと、玉からは離れて泳いでいることもありますけど、普通に玉に混じりに行くこともありますよ。

ゴンズイは漢字で書くと「権瑞」ですって。なんだかめでたい名前。

それから、ゴンズイには毒があることが有名なんですけど、調べてみますと、この毒を研究している人はいない(?)ようで、名前すらないらしい(?)。フグだったら「テトロドトキシン」、ウナギだったら「イクチオトキシン」なんですけど、「ゴンズイ」の場合は「何らかのタンパク質の毒」。ミノカサゴの毒も調べてみますと「不安定なタンパク質の毒」と書いてありますので、同じ物かと思いますものの、ゴンズイの毒は「とても痛くて死に至ることもある」、ミノカサゴの毒は「激しい痛みが7日続くが、死ぬことはない」となってますので、もしかしたら違う物なのかもしれないですね。でも「ムカデ」の毒も「タンパク性の毒」って出てくるし、「タンパク毒」っていうのがそもそも「そのもの」なのかもしれませんけどね。

前回来たときは既に場所が変わっていた気もするのですが、以前「トラフグ水槽」があった場所(「奥の個水槽群」で一番目立つ所にある水槽)は現在は「ミノカサゴ」と「チンアナゴ」その他の色とりどりの魚コーナーになっていて、“浜松のヒーロー”トラフグは一番奥の奥の水槽に移動されています。この水槽は「寝てる人だらけの水槽」ですが、実は左の一番奥に寝ている人が、われらが大きなトラフグおじさんです(笑)。

でもトラフグよりももっとおもしろかったのが、同じ水槽にいた「サザナミフグ」。

砂地にゴロンと丸くなってる点々模様のさざ波フグですが(右上の丸いのはマフグ)、「なにふてくされてるんやー」と見てましたら、隣にあったビデオの映像で、この丸まった姿勢のままアマモ場の砂地を泳いでいる姿が流されてました。丸まって泳ぐ魚。かわいい。

2階に行って、「実験室」の生物コーナー。

ここにはいつも楽しい「タコ」と「ドウマン」がいます。

タコは「最大級だった」って書いちゃいましたけど、よく見るとそうじゃないですね。そういえば、1年前に来たときは「ミズダコ」で今日のよりももうちょっと大きかった。ただ、タコの寿命は大体2~3年なのです。(ミズダコは4年ぐらいだという説もある)。「短いなあ」と思うのですけど、水族館の生物としては長生きな方でして、寿命が来る度に新しい物と入れ替えているのでしょうから、1年に1回しか来ない身からしてみると、「小さいやつ」から「中くらいのもの」を経て「大きな大人」が見られる確率はそれぞれ1/3ですので、意外と大きいのをあまり見ていない気がする。今日のマダコはそこそこ大きくて、とてもキレイな色合いのイケメンでした。

「タコが面白い」と思える理由はいくつかあります。「頭が良いんだな」と思うのは水槽ごしの人間類を完全に識別していることで、以前は静かな室内の隅の水槽ででれーっと寝ていた大きなマダコが、人が近づくと突然華麗な踊りを舞いだす、ということがあった。それは溢れ出すサービス精神でそうやっているというよりも、自分の楽しみのために「俺が踊ってやると人間どもはどう反応を示すかな?」と思ってやっているかのようであった。それが、別の時に小さなマダコの時に行って見ると、小さな蛸は人間にはあまり興味を示さないのです。タコの奇妙な行動は後天的な物だと思いました。

今日のタコは私が近づくと、逆に、「おい写すなよ」「訴えるぞ」みたいな感じでうにょうにょ8本の腕で顔を隠そうとした。近づく度にそうだったので、このタコは私に本当に顔を見られたくなかったに違いありません(見るけどね)。

タコの「眼」って、つねに横に一文字で、タコ本体がどんな姿勢になろうが(動きは激しいです)、決してこの一文字は縦になることは無いそうですね。それで平衡感覚を常に保っているそうです。凄い。どうやってるんですかね。タコは本当に面白い。むかし「予言ダコのパウルくん」っていましたよね。

別の水槽には「イイダコ」もいました。小さい。こいつは人間様には全く興味を示さず(小さいからね)、閉じこもっていましたが、寝てるときは「眼」が縦向き(?)じゃないか。って、タコってまぶたがあるのかな。

なお、タコ類ももれなく「毒」を持っているそうで、マダコの場合は「チラミン」と「セファロトキシン」と2つも毒を持っているのだそうで、「チラミン」は頭痛を引き起こすアミノ酸類の毒で、「セファロトキシン」が激痛を引き起こすタンパク質の毒なのだそうです。・・・なんじゃん、タンパク毒でも名前のあるのがあるんじゃん。で、マダコは口嘴(カラストンビ)からその毒を人間様に射し込む。

「タコ」で「毒」といったら「猛毒を持つ蛸」の豹紋蛸ですが、以前来たとき(「浜名湖で猛毒のタコが何匹も見つかった!」とニュースになった少し前だったと思います)ウォットでも生きたヒョウモンダコが展示されていたのですが、もうそれは死んでしまったらしくて、剥製になったヒョウホンダコになって飾られてました。あんなに毒々しい黄色だった極彩の生き物も、死んだら真っ黒になっちゃうんですね。

ヒョウモンダコの持つ毒はマダコとは違って「テトロドトキシン」です。河豚と同じ毒です。しかも自分が食べられないと相手を殺せないトラフグとかと違って、ヒョウモンダコは自分の嘴を相手に突き刺しテトロドトキシンを注入して、確実に相手を殺す。テトロドトキシンを摂取すると、意識はあるのに身体が徐々に麻痺していって、呼吸器の筋肉が動かなくなり息が出来なくなって死ぬんですって。・・・最凶じゃん。マムシの毒より凄いやん。怖いね。

マダコの隣の水槽にはでっかいもしゃもしゃの蟹が! ドウマンだ!

でっかくなったなあ! お前、凄いなあ!

・・・と思ったんですが、実はこの蟹はドウマンじゃないんですって。

舶来の巨大蟹、マングローブ蟹!!

・・・えっ

でも、その隣りの水槽にちゃんとドーマン蟹もいました。

こっちもでっかいぞ! こっちもモシャモシャだぞ!!

でもよく見ますと、この蟹は「アミメノコギリガザミ」だって書いてある。

いわゆる「堂満蟹」って「トゲノコギリガザミ」じゃなかったですっけ!?

・・・と思ったら、「棘」と「編み目」と「赤爪」の三種のノコギリガザミを総称して「堂満」と言うんですって。(以前にも同じ事を言ったことがあるような気が)。「棘」の方が「編み目」の何倍も強そうな印象が名前からしますが、編み目ノコギリも十分負けず劣らず巨大で凶暴だそうですヨ。残念ながら自慢の網目模様はモシャモシャに覆われてて全然見えませんですけども。

だいじょうぶ、こちらだって浜松の駅前で食ったら確実に2万えんはする貫禄の大きさですよ。

ドウマンも水槽越しの人間類を完全に認識していて、私がこの部屋に入ったとき、あっちをむいてまったりしていたのに、私が水槽に近づいたときのみこちらに向きを直して、激しく威嚇のポーズをとる。離れると力を抜くが、また近づくと高々と大鋏を掲げる。決して敵(私)には背中を見せない。(モシャモシャを見たいから見るけどね。回り込んで)。格好いい。

この、いつ近づいても挑戦的なドウマンと比べると、隣りの水槽にいる「マングローブガニ」はやる気なさそうに背中を見せて寝ているばかりでピクリとも動かないので、「ドウマンさんを見習えよ」と思うんですけど、よくよく見比べると、マングローブガニもドウマンも同じ奴じゃないのか? 背中の形がそっくり。そりゃ、東南アジアあたりではドウマンガニの同種がうじゃうじゃいるそうで、それらを輸入してきて「3万円」ならも納得できると思うのですけど、この蟹、沖縄から来たって書いてある。トゲノコギリガザミ(ドウマン)もアミメノコギリガザミ(ドウマン)も沖縄ではマングローブ沼の中に棲んでいるんだから、沖縄ではドウマンもマングローブ蟹なんじゃないか? 堂満蟹とマングローブ蟹は同じ蟹なんじゃないかな? とすると、浜松駅前で2万で食べられている堂満蟹は原価3倍の法則からして原価は6千円強ぐらいなので、仕入れ3万のマングローブガニの鍋は浜松駅前では9万円ということになる(?)。(調べてみるとマングローブガニはノコギリガザミの一種ですけど、棘や編目と比べると殻が横に長く縦の尺が短い(つまり上から見て丸っこくない)ので“芦屋道満とはみなさない”そうです)。沖縄にもマングローブガニが普通に棲んでいるとすると、沖縄の人はトゲノコギリガザミとマングローブガニの区別はちゃんとできてるんでしょうか。そもそも沖縄の人はドウマンガニをドウマンとは呼ばないんですよね。アミメノコギリガザミも沖縄に住んでいるときは普通にマングローブ林で暮らしているんですが、浜松までやってくると浜名湖にはマングローブは生えていないので、アマモの中で割り切って元気に活動して“浜名湖のヌシ”として振る舞っている。それに比べたら、マングローブの無い所にいきなりつれられてきたマングローブガニもそりゃ、ふてくされてしまうというものです。マングローブあってのマングローブガニなんじゃないかと。

で、2階のこの実験室は現在「浜名湖の毒生物展」になってまして、入って入口の左にいきなりいるのが「うなぎ」と「おおうなぎ」。そうですよね。鰻も毒持ち生物ですよね。(上の写真は大鰻の子供です)

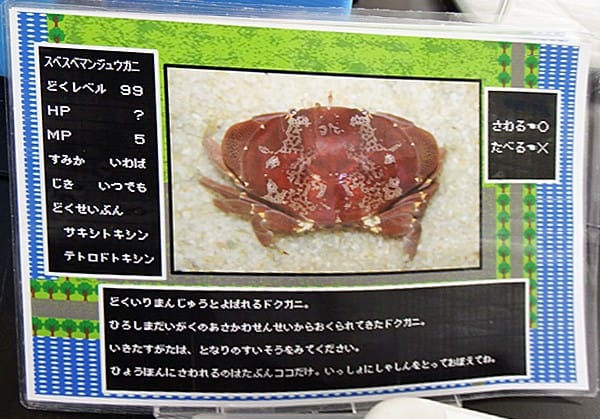

それぞれの生物にはこのような説明書きがつけられています。こういう「工夫した感」が溢れているようなのは、個人的には大好き。ウナギは毒レベル10もあるのか。結構高くてびっくりですね。

大ウナギの方がウナギ(小)よりもHPが低くてMPが高いんですね(笑)。「ウナギの毒」と「オオウナギの毒」って違う物なのかいな?(←同じ物のはず)

“川にいるゴンズイ”アカザ。毒レベル55ですって。ゴンズイとどっちが強いのか。

アカザは漢字では「赤佐」だそうです。(※全然関係ないですが旧浜北市北部のことを「赤佐(あかさ)地区」といいます)

ガンガゼ。うひーー、見ているだけで痛い。

「HP520?」って書いてあるんですけど、このHPの算出方法ってどうなってるのか。

本当に毒生物の毒の詳細ってよく調べられてはいないんですね。海に囲まれた日本人には大切な事だと思うのに。「毒は毒なんだから毒でいいじゃん」とか言う人がいるんですかね。

ウミケムシ。食べたくもない(笑)。MPはガンガゼよりも高い。

スベスベマンジュウガニ。毒饅頭。

すべすべ蟹の説明書きは2パターンあります。

おそらく3匹いると思われますが、3匹とも、全然すべすべしてない(笑)。左上のヤツ、倒立してないか。

パターン2。触れる標本コーナーにあります。

スベスベだ! すべすべに触れるのはココだけ、と書いてあります。

(広島大学のお魚先生、と読んでしまいました)

触ってみると、小さな蟹なのに、なかなかな重量です。中身(?)の質量も再現しているらしい。

ウォットでは標本を作ることが得意な人がいるんでしょうか。一時期からさまざまな触れる標本の展示が増え始め、でも今回来たら以前たくさんあった標本のほとんどがなくなっていました。でも、頻繁に触れる標本が入れ替わっているのだとしたら、それは楽しいことですね。

アカエイもいます。

アカエイも浜名湖が誇る立派な毒魚なんですけど、今回は説明書きはどこにもありませんでした。(1階の個水槽には生きたアカエイがいます)。アカエイの毒も「タンパク毒」で(でも詳しくは研究されていない)、すごく痛くて、刺されると喩えるならば至近距離で空気銃で撃たれたような衝撃があって、海外では一例だけ刺されて死亡した例があるそうですよ。

アカクラゲも浜名湖には意外にたくさんいると聞いたことがあります。

でもウォットにはアカクラゲの毒も説明書きは無かった。

こっちもめちゃくちゃ痛いそうですが、アカクラゲで人が死ぬことは無いそうです。どうなっているんでしょうね、タンパク毒って。

(※参考;アカクラゲとミズクラゲの毒)

わかりづらいですけど、上の写真は2匹のアカクラゲが絡み合っているとこです。もっと大きなクラゲ水族館に行くと何匹ものアカクラゲがもたらくたらに絡み合って「こりゃ俺でもほどくのは無理だぞ」と思うほどなのに、見ていると自然に(長い時間をかけて)ほどけていくので、それがクラゲ水槽では一番楽しいのですが(でもまた絡まる)、この長い触手には無数の刺胞があって、でもアカクラゲ同士は絶対に刺さないそうですね。それどころか、アカクラゲは大部分の人間は普通に刺すが、なぜか稀に触っても刺されることはない選ばれし人間が低確率でいる、ときいたことがあります。それからアカクラゲの有名な伝説として、大坂冬の陣のとき、真田幸村がアカクラゲを乾燥させた粉を城壁の上から撒いた、という説がありますよね。(井伊や榊原にクシャミをさせるために)。これは史実なんでしょうか。どうして海無し県の上田野郎が海有り県の三河武士の子供時代のトラウマを熟知していたんでしょうか?

入り口付近のウナギ水槽の奥には、アカハライモリの水槽があって、ここはずっと前からイモリの定位置だったのですけど、イモリと言えば毒々しい生物の代表格。アカハライモリは今回のこの企画展のためにずっと前からここにいたと言っても過言ではありませんね。アカハライモリは、淡水にいるのに猛毒のテトロドトキシンを持つということで有名なのです。ただアカハライモリは自分が持つテトロドトキシンを刺しにいくことはありませんし(手段もない)、また肉中の毒量もそんなに大したこともないので、触っても食べても毒に当たる人はほとんどいないそうです。私も小さい頃おやつとしてイモリの黒焼きは普通に食べてたし(ウソですけど)、でも近所の川にはイモリなんてうようよいましたよ。「イモリにとってテトロドトキシンは何の意味があるのか」と問いたくなりますが、逆に考えると、イモリはテトロドトキシンの名声(悪名)を最大限利用して自分の赤々しいオシャレを「俺って猛毒をも“惚れ薬”にできるんだゼ」とアピールしている世にも珍しいハンサム生物なのだと言えましょう。

1階に戻って企画展のスペースです。

現在、3/24から始まる「アマモ場展」の準備中なのですが、アマモ場を再現した4つぐらいの水槽が設置されています。まだ準備中らしくて、中にいる生物の説明はほとんど無いのですけど、一番大きな水槽だけ、本当のアマモが敷き詰められていて、そこそこ大がかりな本当のアマモ場を再現するようです。(他の3つの水槽は緑色のビニールテープでアマモを模している)。中で一番気になったのは、上のカニです。大きい物でも3cmぐらいしかない小さなカニですが、水槽には名前すら書いてありません。このカニが、写真のようにツノが生えているのです。「どんなカニなんや」とまじまじ見てみますと、これ、角じゃなくてアマモの茎なんですね。それを頭の先に刺している。よくイソギンチャクや珊瑚のかけらを甲の上に「背負って」いるカニの映像は見たことがありますけど、このカニは背負ってるんじゃなくて、「刺して」いる。よく見ますと、この水槽には10匹ぐらいのこのカニがいまして、そのすべてがこのように「アマモを頭に」刺しているのですから、これがこのカニの習性だと思います。この刺し方に何の意味があるんや。

こいつのは折れちゃったみたいだけど、本当に頭のどこかにどうにかして刺している。長いのを刺すのが何かのアピールになるのかな。

この蟹、何という名前なのかな。高足蟹とか赫手蟹とかに対抗して「頭頂大漁旗蟹」とかいうのかな。

あとは小さな魚とヌマエビっぽい小エビと小さめの黒いナマコが数匹。(きっともっとたくさんの生物が投入されることでしょう)。この水槽の一角をケースで区切って、小さなイカもいました。

姫イカ、(1.5cmぐらい)。かわええ。

3/24からの本番にはナベカちゃんも来るといいな、ナベカちゃん。

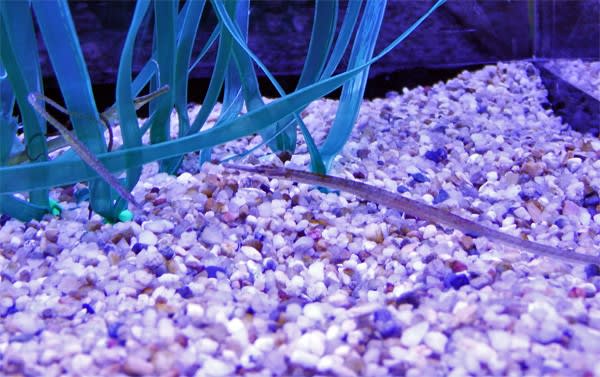

別の水槽にいるヨウジウオ。これも変な魚で、かわええ。

これも写真だけで見るとヘビみたいですが、大きい物でも10cmちょっとですので、ゆらゆらしていて非常に可愛らしい。きっとタツノオトシゴの仲間なんでしょうね。

蛇みたいに細くて長いのが「ヨウジウオ」で、それよりもちょっと小さく、顔が短くておなかがプクっとしたのが「オクヨウジ」なんだそうです。何が「オク」なんだろうか。奥歯用に使う爪楊枝なんだろうか。

その隣りの水槽にはタツノオトシゴとサンゴタツ(奥にいる黒くて小さいの)がいます。アマモ場も楽しいですね。

以前、「触れるオウムガイ」がいたコーナーは、「触れるうなぎプール」になっていました。(1年前に来たときは「うなぎ展」をやっていたので、もっとたくさんウナギがいました)。アマモ場にはウナギはいないですやな。でもやけに白いウナギばかりです。ウナギはオウムとは違って人に触られるのは大嫌いなので、人が近づくと大慌てで逃げます。(当たり前ですね)。ああ楽しい。

入ったとき気づかなかったのですが、入り口(出口)付近には「パンダウナギの水槽」と「クリオネの水槽」も新しくありましたよ。

ちょっと前に上野動物園の白熊猫(小)が大きく話題になっていたときに、それに便乗してこのウォットのパンダ魚もニュースになってたりもしましたが、どうもこのパンダは以前からここにいたのと同一個体のようです(ウナギは長生きだから)。以前からこいつはやる気ないんだよねー。

なぜクリオネ。(※浜名湖にはクリオネはいません)

どうも私が来てなかった間に「オホーツク海展」があったようですね。

黒くて大きいグロテスクなのは「オオカミウオ」です。(※浜名湖にはいません)

触れるそうです。

・・・っていうか「イヌザメ」は普通に浜名湖にいる魚ですが(※いませんでした、、、 遠州灘にはいるのかな)、オホーツク海では生きられるのかな?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます