スミソニアン航空宇宙博物館の展示について

いよいよお話する時がやってきました。

予告編?でもご説明した通り、スミソニアンの

航空宇宙博物館はワシントンの中心部にある本館と、

ダレス空港の近くにある別館で構成されています。

どちらも訪問してみて、当ブログ的には何と言っても

第二次大戦時の世界の航空機が充実している別館から

お話するべきだと思いました。

空港から約15分の距離にある別館。

昔は本館と別館の間をシャトルバスが運行していたそうですが、

今では空港と別館の間だけになっています。

こちらの建築についての言及は見つかりませんでしたが、

本館の建築を設計したのはギョウ・オバタという日系人建築家です。

経歴だけ見ても蒼々たる有名建築を手がけているのがわかります。

2018年現在95歳でまだ健在だそうです。

別館は15年前の2003年にオープンしました。

正式名は

スティーブン・F・ウドヴァーヘイジー・センター

(Steven F. Udvar-Hazy Center)

といい、スミソニアン協会に6500万ドルを寄付した人物の名前です。

ここを開けると、すぐに金属探知機があり、荷物検査を受けます。

ウドヴァー・ヘイジー氏はハンガリーのブダペスト生まれ。

12歳の時に家族と移民してアメリカにやってきて、

長じて飛行機のリースを専門とする

インターナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーション (ILFC)

を創立し、CEOを勤めていた人物です。

別館のエントランスをまっすぐ進んでいくことにしましょう。

このエントランスの右手にはIMAXのシアターがあります。

ここで出発前に「空母のお仕事」というとてもわたし好みの映画を観ました。

正面には

BOEING AVIATION HANGAR(ボーイング航空機格納庫)

とあり、その上に皆様をお迎えするべく紅白の

非常におめでたい柄の飛行機が展示されています。

こ、これは・・・まるで旭日旗ではないですか。

さあ、旭日旗柄とみれば太陽にも文句をつける何処かの反日国の人、

スミソニアン博物館別館に今すぐ電話するんだ!

というのはもちろん冗談ですが、(あの人達は冗談通じなさそう)

当時ももちろんこの色柄で空を飛んでいたわけですね。

白黒写真のコクピットに女性の姿があります。

ピッツ・スペシャル S-1C リトル・スティンカー

スティンカーって・・・「臭い奴」って意味だよね?

もしかしたらスカンクとかを意味するのかしら。

それでは説明を読んでみます。

現存する中で一番古いピッツ・スペシャル「リトルスティンカー」は、

カーティス・ピッツによって作られた二番目の飛行機です。

ピッツが最初のS-1を世に出したのは1945年で、この一番機は

1960年代から1970年大の曲芸飛行のシーンで有名になりました。

その理由は機体が小型で軽量、回転半径が小さく、敏捷だったからです。

この後継型は現在でもエアロ飛行の現場で基本となっており、

その頃よりさらに進化した曲芸のトレーニングにも対応しています。

ところで、この写真の女性は誰でしょうか。

Betty Skelton Frankman Erde (June 28, 1926 – August 31, 2011)

ベティ・スケルトン(フランクマンとエルデは彼女の二人の夫の名前)は

「初めてのファーストレディ」(First lady of firsts)

というあだ名を持つ記録マニア、いやホルダーでした。

見ての通り飛行機での記録だけでなく、テストドライバーとしての記録、

そして曲芸飛行士であり、スタントマンであり、ナレーターであり、

編集者であり、GMの広告のディレクターであり、

宇宙飛行士のテストも受けたという・・・・。

つまり、スピードに関するものならなんでもおk、という

文字通りのファスト(fast)レディだったというわけです。

彼女は宇宙飛行士の適性テストに合格しており、当時女性はまだ

宇宙飛行士に採用する計画がなかったので実現はなりませんでしたが、

マーキュリー計画の宇宙飛行士たちとは大変意気投合したようで、

彼らから「マーキュリー7」をもじって、

「マーキュリー7½」

と呼ばれていたといいます。

おそらく彼らからも「一目置かれていた」のではないでしょうか。

頭のいい人ならではのユーモア溢れる人物だったようで、

「リトルスティンカー」という名前も彼女の命名だろうと思われます。

ベティ・スケルトンはこの飛行機を1948年に購入し、49年度、

ならびに50年度の国際女性エアロバティック・チャンピオンシップで

見事優勝を果たしています。

彼女の飛行技術とその完成度はピッツのデザインと機能を

大いに世間に知らしめることになりました。

「リトル・スティンカー」は1951年に一度売却されましたが、

彼女と彼女の夫はこれをスミソニアンに寄付するために買い戻しました。

ボランティアが5年がかりでこれをレストアし、ここにあるというわけです。

ちなみにベティ・スケルトンは機体がここに展示された2001年、

看病中の最初の夫を亡くしましたが、2005年、79歳で、

海軍で外科医をしていたアラン・エルデ博士と再婚しています。

共に80代の夫婦は余生をフロリダのホームで過ごし、彼女は

髪の色と同じ赤いコンバーチブルを85歳で死ぬまで運転していたそうです。

「ミッドウェイ」のハンガーデッキの機体をご紹介したことがありましたね。

ヴォート F4U-1D コルセア

コルセアは、エントランスをまっすぐ進んで行くと目の前に現れます。

スミソニアン別館は、二階から入って行く作りになっていて、

このようにまるで空中を駆けているかのような状態で牽引されている

コルセアに目を奪われて歩みよると、いきなり眼下には

最初に来る人ならあっと声を出してしまうくらいたくさんの航空機が

所狭しと並んでいるという仕組みです。

誰が考えたか知りませんが、心憎い演出だと感心しました。

右手はこんな感じ。

わたしが思わずこの眺めに嘆声したのもお分りいただけますでしょうか。

しかもスミソニアン別館、この反対側にはこの約二倍のスペースが広がり、

正面にはそれと同じくらいのスペースシャトルの展示場が広がっているのです。

果たして飛行機の出発時間までに全部見終えることができるのか?

驚くと同時にに不安になってしまいました。

この画面でもお分かりのように、ハンガー状の展示場は、両脇に

緩やかなスロープになったデッキが設えてあり、地面の高さからだけでなく

上から航空機を眺めることができます。

さて、ここにあった説明を読んでみました。

いきなりV-J Day(対日戦勝利の日)という言葉が出てムッとします(嘘)

1945年9月2日のV-Jデーまでに、コルセアパイロットの日本機に対する

キルレシオは11:1というものでした。

ムッとはしませんが、どうしてもこういうのを見ると日本人としては

完全に平静ではいられない心のざわめきを感じてしまうの。

キルレシオというのは1機に対する彼我の損失率で、つまりこれは

コルセア1機で日本機を11機撃墜したという意味です。

機体の独特かつ独創的な逆ガルウィングのデザインは地上高が高く、

3枚のブレードを持つハミルトン・スタンダード・ハイドロマチックプロペラは

4メートル以上の巨大なものでした。

プラット&ホイットニーR-2800エンジンとハイドロマチックプロペラの

組み合わせは、これまでで最も大きく、史上かつて存在した機体で

これほど強力な動力を搭載していた戦闘機は他にありません。

あのチャールズ・リンドバーグは、海兵隊エア・グループ31にいた時

太平洋上の日本軍の拠点に対し、このコルセアで爆撃を行っています。

そうだったんですか!?

リンドバーグは戦争でアメリカ軍兵士が行った酷い所業を見たらしく、

それを告発するような発言をしていますし、ドイツに知己が

(最近DNA鑑定でドイツに子供が三人いたことがわかった)いたせいか、

思想がドイツ寄りだったせいで、彼の戦功らしきものは現在のアメリカで

全くなかったことにされているんですよね。

アメリカのユダヤ人団体が運動したからだとか。

ところで今wikiを見てびっくりしたのですが、リンドバーグさん、

1970年の大阪万博の時に来日していたそうです。

戦前から二度目の来日だったことになります。

この飛行機は1944年7月当時、USS「エセックス」にあった、

海兵隊の近接航空支援戦闘機隊の「サンセッター」仕様にペイントされました。

近接航空支援(close-support fighter)とは、火力支援目的に

行われる航空作戦のことを指していいます。

そういえば、ここでご紹介したオヘア空港の名前になった

チャールズ・オヘアは、

「F6FはF4Uの相手にならない。F4Uこそが海軍最高の戦闘機だ」

と言ったとか言わなかったとか。

では『風が吹けばオヘアが儲かる』と言ったのは誰?←内輪受けネタ

冒頭写真に一緒に写っている関係でもう一機ご紹介しておきます。

カーティス P-40E キティーホーク

しかし、いろんなところでこのサメペイントを見ましたが、

さすがはスミソニアン別館、ここにあるキティちゃんの顔、

他のどこよりもちゃんとしていて上手いではないの。

手描きなので結構デッサン狂った不器量な子もいるんですよね。

ところでこのカーティスのP-40には「キティーホーク」の他に

「トマホーク」「ウォーホーク」

がその型番ごとにあるのを皆さんはご存知でしょう。

トマホークはご存知のようにインディアンの武器だった斧のこと、

そしてウォーホークは「タカ派」のこと。

それでは、キティーホークとは?

わたしなどにゃんこ関係か?とつい考えてしまったのですが、

なんのことはない、キティーホーク、地名です。

地名は地名でも、ライト兄弟が初めて飛行機を飛ばした場所ですが。

語尾を「ホーク」で統一しようとしたけど案外ネタがなくて、

そうだ、ライト兄弟の初飛行のあそこ、ホークがつかなかったっけ?

みたいなノリで決まった名称という気がします。

このホーク三兄弟は、いずれも航空機として第二次世界大戦の

前半期における成功を収めたと言ってもいいでしょう。

シャークマウスのトマホークは、中国大陸で日本軍と戦った

クレア・リー・シェンノート元帥の「フライング・タイガース」機として

最も大戦中有名になった機体です。

P-40のパイロット、ボイド・D・ワグナー大尉は、1941年の12月中旬、

フィリピンで日本機を6機撃墜して初めてのエースとなりました。

アメリカの媒体で「フライングタイガース」の記述を見ると、いつも

それが「真珠湾以前だった」ことが書かれているかチェックするのですが、

ここの展示も含め、それに言及されているのを見たことがありません。

意図的にそれはアメリカでは触れないことになってるみたいですね。

それから、あのジミー・ドーリットル少佐は自分専用機として

シェンノートにP-40を所望し、移動に使っていました。

ついでに「紫電改のタカ」のジョージの兄トマス・モスキトンも、

黒いウォーホークで滝城太郎に復讐するために・・って誰も知らないか。

機体としてはごく平均的で変わったところのないのが特徴といえば特徴、

というP-40でしたが、その普通さが大量生産を可能にし、その結果

戦地に安定して送り出すことができたのも成功の一因のような気がします。

アメリカ人にはもしかして当たり前だったのかもしれませんが、

日本軍がこの飛行機を鹵獲しておそらく内心ショックを受けたのは、

飛行中にトイレができるように外に出せる蛇腹の管がついていたことだそうです。

戦闘機について詳しい方は、そのあたりの生理的なことを

日本機は全く顧みていなかったことも当然ご存知ですよね。

パイロット本人たちの生理的な苦痛もさることながら、

帰投してきた機の整備(掃除)をする整備員の苦労はいかばかりだったか。

最低限の人間工学を無視していいはずはないのですが、やっぱり

日本はそれどころではなかった、ってところに帰結するんでしょうか。

なんかやりきれんなあ・・・。

ここにある機体は1946年まで第111航空隊、カナダ空軍、

アメリカ空軍、個人と所有が移り、1975年にレストアされて

第75戦闘機隊、第23戦闘機群、第14空軍で飛び続けました。

最後の第14空軍は、空軍予備役の部隊です。

さて、この階段を降りていったところに、最後の写真にもちらっと見える

あの航空機が、その存在感も禍々しく(ごめん)存在しています。

続く。

艦載機を見ながらフライトデッキを時計回りに周り、

艦橋までやって来たのでそこから中に入ったら、ハンガーデッキの階に

フラッグ・オフィサー(将官)アイランドがありました。

さらに進んでいきます。

説明がないのでわかりませんが、「制限区域」として

許可された者以外の立ち入りを厳しく禁じている部屋がありました。

中にはタイプを打っている人が一人だけ。

艦隊司令の執務室が近いことから、情報処理室ではないかと思われます。

艦隊司令部の執務室の一つではないかと思われます。

後ろの壁全面に地図が貼られていますが・・・、

左はバグダッドの市街図、右はペルシャ湾の地図です。

向こう岸がイラン、こちらの上に突き出した半島がカタールとなります。

ところで、MKが卒業してすぐ、音楽を選択していた生徒のグループで

音楽ツァーと称してウィーンに行ったのですが、

飛行機代を安く上げるために、なんとカタール航空を使ってドーハまで行き、

そこで乗り換えをしました。

まさにこの地図の半島の先っちょでトランジットしたわけですが、

わたしなどいつまでもこのころのイメージが抜けないので、

カタール航空?ドーハ?大丈夫なの?とつい心配になったものです。

ちなみに帰ってきた息子に聞くと、

「空港は全然普通、とにかくカタール航空最高!」

でした。

全席が丁重に扱われるらしく、異常にサービスが良かったそうです。

キャップを見る限り艦隊司令官の(少将)もののようです。

「砂漠の嵐」とは、空母「ミッドウェイ」「アメリカ」「ルーズベルト」

そして「レンジャー」の4隻で示威行動として行った作戦をいいます。

「LAST MAGIC」

窓がない部屋にステイタスを表す機器がずらりと並びます。

空母「ミッドウェイ」「レンジャー」、原子力空母である

CVN「ルーズベルト」。

「レイテ・ガルフ」「プリンストン」「フォード」。

「イオージマ」級の2番艦で、3番艦は「ガダルカナル」です。

いやー、この当時ミズーリを知っている人はびっくりだったんだろうなあ。

先日もお話しした海軍の「600隻艦隊構想」によって

いくら「数のうち」とはいえ、下手したら一つの艦が進水してから

退役するまでと同じ時間現役を離れている船を引っ張り出してくるとは。

そのうち「アイオワ」はその功績を称えるため(だと思います)、

ソ連が崩壊してその必要がなくなり今度こそ現役引退した際、

ロスアンジェルスで博物館展示されることになり、今もそこにいます。

「ミッドウェイ」シリーズ終了後にまたお話ししたいと思います。

1900年代においては、初めて軍艦や航空機に搭載されたものです。

その開発のきっかけはなんと、日本軍が戦争末期に行った特別攻撃でした。

特攻がアメリカ海軍にもたらしたものは精神的な破綻だけではありません。

空からの攻撃に対する軍艦の対処能力はレシプロエンジン機に対しても

ギリギリ限界であり、より高速のジェット機が同様の攻撃をかけてきた場合、

システムの破綻は不可避であることを何より思い知ったのです。

そこでアメリカ海軍は艦対空ミサイル、ターター、テリア、タロスの

「3Tファミリー」を開発し、その一方、攻撃手段に対して指令をあたえる

「頭」の情報処理能力の向上を追及していきます。

特攻機の迎撃にあたっても、問題となったのは攻撃能力というよりむしろ

情報処理能力だったのです。

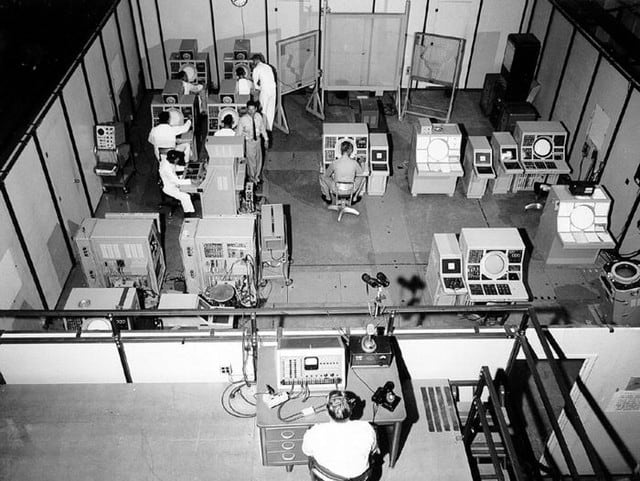

前にも書いたことがありますが、情報を統合処理する戦闘情報センター (CIC)

をもってしても、「紙と人と声」に頼っている限り、同時に処理できる目標は

せいぜい12機程度が限界で、20機の目標に対しては、完全に破綻することが

イギリス海軍の実験によってわかってしまったのです。

そこで情報の処理を自動化することにしました。

まずアナログコンピュータによる

武器管制システム (WDS)

続いてデジタルコンピュータ使用による

半自動式防空管制組織 (SAGE)

続いて

海軍戦術情報処理システム (NTDS)

各艦が同様の情報処理システムをもち、これらをデータリンクによって連接することで、

艦隊全体の防空を統合することができるようになりました。

モックアップで運用の訓練を行なっているところ。

上で見張っている人の机が事務机なのと電話の形が和みますね。

NTDSというのは一言で言うと、

「コンピュータを本格的にCICに持ち込む」

と言う時代の先端をいくという革新的なものでした。

しかし、探知情報の入力や目標割り当てはマニュアル式で、

自動化といっても案外人の手が必要だったので

現場での評判は必ずしもよくなかったということです。

しかし、大東亜戦争の日本軍の攻撃から生まれたNTDSは

ベトナム戦争における北爆で大きな進展を遂げることになります。

E-2の空中戦術情報システム (Airborne Tactical Data System, ATDS)と

連接されたNTDSは、攻撃機の管制において多大な効果が得られたのです。

この実戦経験からソフトウェアの開発も進められ、対空戦のみならず

のちには対潜戦、対水上戦にも対応するようにシステムは発展します。

コンソールの上には「IFF」敵味方判別のためのアイコンがあります。

| 洋上目標 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 航空目標 | ||||

| ミサイル | ||||

| ヘリコプター | ||||

| 潜水艦 | ||||

| 魚雷 | ||||

| 地上目標 |

自動化されたといってもこういうのを書き込むのも人だし・・・。

CV61 の「レンジャー」とCV41「ミッドウェイ」の

艦載部隊とそのコールサインが書かれています。

なになに、 VA185のイントルーダー部隊「ナイトホークス」は

コールサインが「Maverick」(一匹狼)だって?

「ミッドウェイ」と「ミズーリ」「ウィスコンシン」は同じユニットでした。

さて、コンピュータ付きのCIC、NTDCを通り過ぎると、

次に表れたのは通信関係の施設です。

続く。

空母「ミッドウェイ」のフライトデッキを時計回りに艦載機を

見学してきて、ちょうど艦橋の根元にたどり着きました。

甲板と同じレベルにはフライト・デッキ・コントロールがあります。

海軍で「ウィジャボード」(コックリさん)と呼ばれている

ボードでデッキの機体のステイタスを把握するところです。

そこから見学路が下に続いていたので階段を降りていきました。

おお、ブルードレスも凛々しい海兵隊員がお出迎えだ。

海兵隊というのはつまり水陸両用部隊で、乱暴な言い方をすれば

文字通り「殴り込み部隊」だと思ってください。

海軍と海兵隊は独立した別組織ですが、案外皆が知らないことは

どちらもが海軍省の隷下にあるということです。

海軍の艦艇に海兵隊が乗っている、というのは、例えば海上から

小型ボートや水陸両用車などで輸送されて、敵地に上陸のは海兵隊の役割です。

先日ご紹介した映画「マスター・アンド・コマンダー」には

制服の違う「マリーンズ」が乗り組んでいるのが描かれていましたが、

帆船時代からこの分業は行われてきたのです。

海軍は水上艦同士で砲撃戦が行うのが仕事ですが、戦争には

敵の陸地に上陸して陸上戦を行うという必要性が出てきます。

しかし敵地に上陸後自軍陣地を構築したり、

敵地に侵攻するということは全くの専門外。

そこで艦船に搭載して敵地に送り込む専門の部隊が生まれました。

これが後の海兵隊の始まりです。

しかし、「ミッドウェイ」に揚陸部隊が乗っているって変じゃない?

と思った方、現代の海兵隊と海軍の関係は昔とは違います。

大型艦艇に乗り込んでいる海兵隊員の役割は「警備」なのです。

皆さんはホワイトハウスの警備を海兵隊員が行なっているのをご存知でしょうか。

ホワイトハウスの内側:海兵隊歩哨

日本語字幕がついているのでぜひご覧いただきたいですが、

ホワイトハウスには4人の海兵隊員が30分交代で歩哨に立ち警備を行います。

海兵隊全員の中からたった4人しか選ばれない大変名誉な仕事で、

おそらく厳しい審査があるのだと思われます。

歩哨に立っている間は、たとえ「鼻が痒くても掻くことはできない」し、

ビデオにもあるように強風でクリスマスツリーが近くで倒れるような

アクシデントがあっても微動だにしないのが歩哨の任務です。

在外公館の警備も海兵隊がいわゆる在外公館警備対策官として

本国から派遣されて行います。

それでは「ミッドウェイ」艦内の海兵隊員は何を警備するのでしょうか。

空母の艦内には、特殊兵器の貯蔵庫や極秘文書など、24時間体制で

警備をしなければならないポイントがあります。

海兵隊が警備を任されているのはそういった重要なものが収納されている

部屋そのものだったりします。

そういった部屋はたとえ「ミッドウェイ」の乗員に対しても

厳に秘匿されているのが普通で、下士官兵、もしかしたら士官も

一部を除き何が中にあるのか全くわからない部屋、というのがあり、

外からは覗きこむこともできないように窓を黒塗りにしてあったりするのです。

結構大きな窓なので、好奇心の旺盛な水兵などが、

「中に何があるんだろう」

などとガラスにおでこをくっつけて中を見ようとすると、

たちまち中からガラスがドーンと叩かれ、

「こらあっ!すぐにそこをどけえっ!」

とものすごい勢いで怒鳴りつけられるのです。

大きなガラスは警察の面通しで使うワンウェイミラーになっていて、

ガラスの内側では海兵隊員が外を見張っているからです。

彼らは警備に当たるときがっつりと武装しています。

空母では航海中何らかの緊急事態が起こった時には

「セキュリティ・アラート」が発令され、対処します。

理由は様々で、秘密文書が紛失したとか、入港中に

不審者が侵入していたのがわかったとかですが、そうなると、

乗組の海兵隊員は全員がM-16自動小銃やガバメント45拳銃を持ち

艦内を走り回ることになります。

セキュリティ・アラートが発令されると、艦内の一切の作業は一旦停止。

しかし、何があったのかこそこそ話し合ったり、走り回っている海兵隊に

何があったの?とか聞くことは断じて禁止されています。

そんな時に何の関心も持つなという方が酷な気もしますが、とにかく

セキュリティ・アラートの放送があり、対象になった周辺では、

好奇心どころか全員床にうつ伏せに体を横たえなくてはなりません。

作業をしていた場所がどこかは全く関係ありません。

シャワーを浴びていれば裸でシャワーブースの床に、

トイレに入っていればズボンを下ろしたままでトイレの床に、

発令が解除されるまで長い時には數十分もの間、ずっと

「死んだふり」をしなくてはいけないのです。

それも大変ですが、セキュリティ・アラートが発令になる、つまり

緊急事態でもあるので、海兵隊員も全員がそれまでやっていたことを

一切切り上げて任務に当たらなくてはなりません。

ですので、必ずといっていいほどパンツ一丁にブーツだけ履いて、

武器を持って走り回っている海兵隊員が出てくるのだそうです。

空母に転勤してきたばかりで、そんな光景が珍しく、寝ているときに

つい頭をもたげて見てしまったり、最悪笑ったりするとさあ大変。

殺気立った海兵隊員にまたしても物凄い勢いで怒鳴りつけられてしまいます。

ちなみにセキュリティ・アラートの時の「ダイ・インの掟」は

全ての人に平等に適応され、将官であろうがチーフであろうが、

大人しく床にうつ伏せになってこれをやり過ごさなければなりません。

ホワイトハウスほど厳密ではありませんが、海兵隊員は

艦隊の中でも「要人警護」を任務とすることがあります。

また海兵隊員は「オーダリーズ」と呼ばれ、例えばアドミラルに

伝令を行うなどという任務を行うこともあります。

この海兵隊員が警備しているのは、ここ「アドミラルズ・カントリー」。

「ミッドウェイ」の中でも、将官が生活する区画です。

右に入っていくと、そこは「フラッグ・オフィサー」のキャビン。

冒頭写真の光景が広がっております。

”Flag Officer”というのはアメリカ海軍と海兵隊においては

「少将以上」

のランクで、これらの位を「フラッグ・ランク」と呼ぶこともあります。

関係ないですが日本だと袖の金線が太くなるので「ベタ金」とか言いますよね。

つまり、その人が乗艦したらその階級を表す旗が揚げられる位が、

「フラッグランク」というわけ。

部屋には入れないようになっています。

軍艦の中なのにベッドはキングサイズ。

蚕棚みたいなところで寝ている人もいれば、一人で

枕を二つ並べてどんな場所でも寝放題な人もいるのが軍艦。

洗面所は流石にリッツ並みとはいきませんが、(むしろしょぼい)

ホテルの部屋のようにベッド両脇にはベッドチェストまで。

ベッドの上部に飾っている細い旗は、

「コミッション・ペナント」「マストヘッド」「ロングナロー」

などと呼ばれるものです。

あえて日本語に訳すと「就役旗」という感じでしょうか。

自衛隊では単に「長旗」といっているようです。

長旗がどうしてこんな形をしているかというと、英蘭戦争の時に

確か英国軍の艦長が、相手を「鞭で打ってやる」みたいな挑発をするため、

わざわざ作らせたとか理由があるそうですが、本当のところはわかりません。

司令官が乗艦しているときにそれを表すために揚げられ、

例えば司令官が戦死した場合には航海中この旗が半旗で掲揚され、

その遺体を運ぶボートでも、棺の葬列にもこれを用いなくてはなりません。

公式にではありませんが、この旗は実質その司令官専用のものとして、

任務が終われば個人に与えられるという慣習があるようです。

この額入りのコミッション・ペナントは、(近くで見られないので想像ですが)

おそらくかつてこの部屋の住人だった「ミッドウェイ」の司令官個人所有のもので、

博物艦となるにあたって寄贈されたものと思われます。

ペナントの星の数は、長いものだと13個あったりした時代もあったようですが、

この写真のものは7つ星で、1800年代にボート用にコンパクトになったものだそうです。

戸棚の中にテレビとラジオがセットされているというのが軍艦ですね。

壁収納で実に部屋がすっきりしております。

これだけ引き出しがあれば、どんな衣装持ちさんでも大丈夫。

クローゼットの中にある制服から、この部屋の主がリア・アドミラル、

少将であったらしいことがわかります。

コーヒーメーカーがあったり、現役のゴミ箱もあるので、

今でもよく使われている部屋みたいですね。

「ミッドウェイ」では他の展示軍艦のように一人っきりになれることは

滅多になく、いつも見学者がどこにいってもウロウロしています。

アメリカにも上座という概念があるのかどうかは知りませんが、

部屋の奥中央に偉い人が座ることになっているようです。

星二つのカバーのかかった椅子は、少将専用・・・?

それから近くで写真を撮るのを忘れましたが、後ろの絵は一体・・・?

シルエットはなんとなく輸送機のC-130っぽいですが・・・。

ところでこの部屋は何かと言うと、CTF77、つまり

(キャリア)タスクフォース77、第77任務隊の司令部です。

現在は「第7艦隊隷下の機雷戦部隊であり常設ではないようですが、

創設以来、第二次世界大戦、朝鮮戦争、冷戦、ベトナム戦争、

湾岸戦争、イラク、アフガニスタンと任務を行ってきました。

第77任務隊が「ミッドウェイ」を旗艦としていたのは、ベトナム戦争後、

1973年10月以来、FPS(Forward Deployed Naval Force)として

日本に展開した頃です。

湾岸戦争では第77任務隊は「砂漠の盾」「砂漠の嵐」作戦に参加しました。

1990年、イラク侵攻から再び「ミッドウェイ」を旗艦とした第77任務隊は、

「ミッドウェイ」の他、「レンジャー」「セオドア・ルーズベルト」

「ジョン・F ・ケネディ」「サラトガ」「アメリカ」などでペルシャ湾に展開しています。

大佐の制服があるので、艦長かエアボスの部屋ではないかと思われます。

エアボスは艦長と同等の位で、フライトオペレーションの全責任者。

フライトオペレーションの開始とともに空母全体が彼の指揮下に入るのです。

ちなみに、艦長とエア・ボスは共に「寝ない」のだとか。

エア・ボスの子分?に当たる役職は「ミニ・ボス」といい、

中佐の配置で、ミニ・ボスはエア・ボスが不在の時、その権限を

任されることになっているのですが、エア・ボスが寝ないので

滅多に出番がないのだそうです。

じゃミニボスはいつも何をしてるんだ、って話ですが、おそらく、

エア・ボスがいなくなるのを待っているのではないでしょうか。

この部屋のソファーはどうやらベッドになるタイプのようですが、

果たして寝ない艦長あるいはエアボスの部屋であれば、

このソファーが使われることはあまりなかったのでは・・・。

ちなみにソファーの上に黒いカバンが置いてありますが、これリアル。

自衛隊でも、これと全く同じようなカバンを副官が持ってますよね。

いつも中に何が入っているんだろうと思いながら見ています。

偉い人たちの食事を用意するキッチンがありました。

後ろ向きの従兵?が、左腕にナプキンをかけて

何やらサーブの用意をしているようです。

分厚いビーフステーキにポテト丸々一個、バター乗せ。

司令部はそんなにたくさん乗っているわけではないので、

小さなキッチンで食事を皆用意できるのだろうと思われます。

初級士官ですら食事の時にはサーブが付くくらいですから、

フラッグ・オフィサーともなると大変な格式で食事をするのでしょう。

余談ですが、アメリカ海軍では階級による待遇の違いが大きいせいか、

士官と下士官兵の雰囲気というのは歴然としていて、

「風貌が我々下々の者とはちょっと違っていて、

たとえジョギングウェアでもなんとなくそれとわかる。

肌が綺麗で髪が整い、無意識のうちに気取っているのか・・・・。

きっとそのように訓練されているのだろう」

(『空母ミッドウェイ』 )

だそうです。

続く。

今回、東海岸にいる間にワシントンに一泊してきました。

ワシントン空港到着。

ボストンに住んでいた頃来て以来ですから、ほぼ空港の記憶なし。

当時はレンタカーのゴールドメンバーなどではなかったので、

レンタカーを借りるのも、その都度カウンターに並んだものです。

今ではカーロットの「プレジデント・サークル」に並んでいる

選り取り見取りの車から、契約したクラスの値段で借りられる身分に。

契約はいつもカローラ・クラスでしますが、大型車があればそれを借ります。

今回も一泊ですがトヨタのハッチバックを選びました。

空港から市内に向かう途中、虹が出ていました。

これを見るとワシントンにやって来た、と思うワシントン記念塔。

高さ約70mあって、内部は上まで登れるそうです。

(調べてませんがまさかエレベーターなんてないよね?)

そしてたった今知った情報によると、ペリーが日本から持って帰った函館、

下田、琉球の石がどこかに使われているんだとか。

ワシントンでのホテルもいつものレジデンスイン・マリオットにしました。

一泊なので料理は多分しませんが、キッチンがあると何かと便利です。

次の日、早速わたしたちは3人でホテルを出ました。

目的はスミソニアン博物館。

というか、スミソニアンのためにだけワシントンにやって来たようなものです。

もちろんこれはわたしの強い希望によるものです。

アメリカの貨物列車は気が遠くなるほど車輌の列が長いのですが、

この時に遭遇した列車も丸々5分間は続いて行きました。

合衆国国会議事堂が工事現場の向こうに・・・・・。

おお、これが夢にまで見たスミソニアン博物館。

しかし誰も前にいないのはなぜ?

TOが開館時間を勘違いして1時間早く来てしまったのですorz

「じゃホテルに帰ろうか」

「わたしスターバックスで時間潰していく」

そのまま二人は帰って行ってしまい、結局博物館には現れませんでした。

その理由は、この後大雨になったからです。

ドワイト・D・アイゼンハワー記念館を作るつもりと判明。

施工許可者と言う意味か、トランプ大統領の名前が一番上に見えます。

こんな巨大な建物をアイゼンハワー一人のために・・・・?

と言うわけで、少し戻ったところにあるスターバックスに到着。

ただしこれはそこにあったシアトルの第一号店の写真です。

スタバ第一号店にはシアトル旅行の時に行って見ましたが、

ほぼ全員が観光客で、全員が店内の写真を撮りまくっていました。

開館10分前に行って見ると結構な列ができていました。

スミソニアンに行く予定のある方、開館30分後に行けば

行列は解消していてほとんど並ばずに入れます。

飛行機に乗る時のように金属探知ゲートを通り、

荷物はX線検査を行います。

アメリカの空港のように靴までは脱がされませんでしたが。

スミソニアンといっても、ここはたくさんの博物館のうちの一つに過ぎません。

正式名は、

国立航空宇宙博物館(National Air and Space Museum)

といいます。

スミソニアンの展示については、また例によって、

「ビニーリサイニーリ」方式で何日にも分けてお話しして行くつもりです。

歴史的な航空機の本物があるのはもちろん、宇宙関係は

ほとんどが実際に宇宙から帰って来たものだったりするのがすごい。

写真はマーキュリー計画でジョン・グレン飛行士が乗ったカプセル。

これを回収したのは「ミッドウェイ」艦上にあったヘリコプターです。

一目でわかるこの形、この色。

当ブログでもベルX-1、「グラマラス・グレニス」の前に立つ

チャック・イエーガーの絵を掲載したものですよ。

人類初めて音速を超えたロケット機がここにあります。

黎明期に空を飛んだ(あるいは飛べなかった)飛行機の数は数知れず。

ジェット機は胴体をそのまま輪切りにして中を見学できるようになっています。

歴史的な偉業を成し遂げた飛行機は言うに及ばず。

これは北極圏を飛んだ飛行機、ノースロップ・ガンマ・ポーラスター。

お父さん、すっかり疲れてベビーカーの見張りをしつつ休憩です。

零式艦上戦闘機、もちろん本物です。

空母コーナー。

この巨大な模型は空母「エンタープライズ」です。

ここは展示室全体が空母のハンガーデッキと同じ作りになっていて、

個人的にはすごく馴染みました。

ここで見たものをご紹介できるのが楽しみです。

空中にもびっしりと航空機が展示されていて圧巻です。

アポロ計画の月面モジュール。

これが本当に月に行ったのか・・・と感慨に浸れます。

ここにある中である意味もっとも歴史的に価値のある展示かもしれません。

なぜか館内のIMAXでミッション・インポッシブルの新作が上映中。

わたしたちはアメリカに出発する前日に皆で観に行きました。

「アルビオン」を見学したその日の夜だったので、

寝落ちするかと思ったら、案外面白くて最後まで観てしまいました。

一人で写真を撮り歩き回ってお腹が空いてしまったので、カフェで休憩。

広いテーブルスペースの手前に食べ物のケースが並んでいて、

そこでピックアップしたものをお勘定して食べるというシステムです。

大きなモッツアレラチーズ入りターキーサンドとフルーツ。

アメリカの生んだ偉大なパイロットたちについても多くを学べます。

右側の女性はリンドバーグ夫人。彼女自身も有名な飛行士でした。

初めて見るのに初めて見る気がしない。なぜだろう。

マリー・アントワネットもこれが飛ぶのを見たというモンゴルフィエ兄弟の気球。

ここにあるのは模型だそうです。

夕方まで一回の休みだけで駆け回り、腱鞘炎になる一歩手前になるまで写真を撮って、

ホテルに帰って来たら、一日の歩行距離は2万歩でした。

外は激しく雨が降っていたので、お土産ショップで傘を買いました。

ショップの一隅にはワシントンということで「桜」コーナーあり。

出口で見かけた素敵なTシャツのお父さん。

ワシントンの中心部には100年越えの建物と新しい建物が混在しています。

こちらは新しい方ですが、砂漠の中にありそうな雰囲気。

国立アメリカインディアン博物館だそうです。

こちらは古い方、スミソニアン産業博物館です。

航空宇宙博物館の周りには郵便博物館、聖書博物館などがあり、

どちらもこんなものをわざわざ観に行く人がいるのかと思ってしまいましたが、

車で通りかかるたびに誰か人が入って行くのをみました。

ワシントン滞在は二泊。スミソニアンだけが目的です。

にも関わらず、初日航空博物館に全く脚を向けなかったTOとMK。

彼らにしてみれば、スミソニアン航空宇宙博物館も

わたしにとっての聖書博物館みたいなものなのでしょう。

飛行機に乗る前に空港近くにあるスミソニアン別館には流石に

一緒に行くことになりました。

空港に向かう途中、息子に適当に風景を撮ってもらいます。

記念塔の根元は星条旗と柵で囲まれていますが、これは

1982年、反核派の男が核武装に抗議し爆博物を仕掛けたとして

立てこもり射殺された事件以降になされたという話です。

反核派が戦闘的というのは世界的な傾向だったりするのね。

あのリンカーン記念堂のプール(フォレスト・ガンプとジェニーが入った池)

はこの木立の向こう側にあります。

今走っているのはコンスティチューション通りです。

観光バスから降りる観光客は絶えることはありません。

ポトマック川に渡るアーリントン・メモリアルブリッジを臨む。

「あー!今撮って!あれ撮って!」

と騒いで撮らせたレイセオン社(ファランクスなどを作っている)のビル。

でって言う。

そして約30分後、空港併設のスミソニアン別館に到着。

どちらかと言うとわたしはこちらがメインだったんですよね。

なぜって、ここには旧日本軍機やドイツ軍機などのコレクション多数。

何と言っても冒頭写真のB-29を直にこの目で見たかったからです。

博物館は空港から近く、飛行機の時間待ちに見学もできます。

空港からは頻繁にホテル提供のシャトルバスが往復しているようです。

まあわたしは飛行機の待ち時間ではとても時間は足りなかったですけどね。

全部見終わるのにたっぷり5時間かかってしまいました。

ワシントン空港に着いた途端、雷雨になってしまいました。

これは一旦止んでからの写真ですが、出発は遅れるとの通知。

ワシントンのダレス空港では、このようなバスがターミナル間を往復しています。

バスはほぼまっすぐにしか進まず、ターミナルで乗り込んだ客を、

向かいのバゲージクレームまで載せて行きます。

これは「モービルラウンジ」というもので、2本の筒は柱だそうです。

これを天井にはめると車体がラウンジの高さに応じて上下する模様。

わたしたちの飛行機は遅れに遅れました。

一回乗り込んでまた降ろされ(荷物もピックアップ)、

結局いつになるかわからない出発をラウンジで待つことになりました。

アメリカ人は慣れているのか皆平然としています。

まあ、誰しも落雷の危険をおしてまで飛んで欲しくないですよね。

その辺が北海道の空港で暴動を起こした某民族との違い。

結局離陸したのは予定時間の4時間後でした。

わたしにとってのワシントンDC滞在はイコールスミソニアン、

しかも航空宇宙博物館のみ。

そして街一番と評判の、しかしその割にいまいちだったイタリアンの夕食、

それが全てでした。

しかしその二日でいっぱいブログネタができたので大満足です。

またそのうちここでお話ししていくつもりですので、よろしくおつきあいください。

空母「ミッドウェイ」フライトデッキ上の艦載機、

前半に引き続きヘリコプターをご紹介しています。

CH-46 シーナイト(Sea Knight) ボーイング・バートル

この辺になってくると、現行のCH-47にそっくりになってきます。

解説には Vertical Replenishment Helicopterとありますが、

これを直訳した「垂直補給」とは、ヘリからロープで荷物を牽引し、

そのままそれを他の艦船などに積むような補給法のことで、

VERTREP(ヴァートレップ)

と簡単に呼ばれているそうです。

ヘリなら当たり前のこの方法ですが、ヘリコプターが登場した後、

この補給方法は船と船を接舷しなくてもできる画期的なものだったのです。

コロンブスの卵というのでしょうか、この当たり前だが画期的な方法を

最初に試みたのはUSS「サクラメント」で、1964年のことでした。

この時「サクラメント」は2台のCH-46 シーナイトを導入し、

燃料や弾薬を「サクラメント」から最大100マイル離れた他の船に

配達することが可能となりました。

ヘリコプター戦闘支援艦隊8号機の「ドラゴン・ホエール」搭載の

MH-60Sナイトホーク・ヘリコプターが、USS 「ハリー・S・トルーマン」と

弾薬船USNS 「マウント・ベイカー」の間を飛行し、VERTREPをしているところ。

誤解のないように断っておきますと、ヘリがたくさんいるのではなく、

これは分解写真で一機のヘリの動きを表しています。

海上の様子を見るとどちらもが航行中であることがわかりますね。

VERTREPによる補給は従来の方法と比較して、操縦の自由度が高く、

吊り下げのためのラインを補強しさえすれば、時間の損失は最小限ですみます。

冷戦時に行われたあるVERTREPによる補給作業は、受け取る側の駆逐艦が

ソビエト潜水艦との接触を維持している間に達成されたということです。

このCH-46シーナイトはVERTREP用に開発されたので、

わざわざこんな名前がつけられているのだと思われます。

エンジンは、重量のある積荷を航行中の船舶に

補給するのにパワーアップしたものが2基搭載されました。

中を公開しており、内部に入って座ることもできます。

折しもちびっこの団体が搭乗中だったので遠慮しておきました。

シーナイトは人員輸送のための「フリークェント・ビジター」として

頻繁に空母に着艦を行いました。

クルーは3人、17名までの乗客を運ぶことができます。

シートの赤は元々の色でしょうか。

時間があったら中に乗って、コクピットの写真を撮ったのですが。

次に訪問することがあったらぜひその時には・・・。

後ろのハッチだけでなくコクピット側の入り口も階段がつけられ、

入っていくことができるようになっていました。

日本では川崎重工業が1965年(昭和40年)からライセンス生産し、

各自衛隊でKV-107として採用された他、警視庁や民間向けに販売し、

政府による武器輸出三原則が発表されるまで海外への輸出も行っていました。

自衛隊向けの機体は「しらさぎ」との愛称が付与されていましたが、

ほとんど「バートル」と呼ばれていたようです。

陸上自衛隊で導入したバートルは日本航空123便墜落事故にも出動し、

生き残った乗客を救出する姿が報道され、有名になりました。

この後継機が現行のCH-47J/JAです。

航空自衛隊は最も最近まで「バートル」を運用してきました。

UH-60Jに置き換えられることになり、2009年、平成21年11月3日、

浜松救難隊の最後の一機が入間基地の航空祭でラストフライトを行ない退役。

ちなみに2008年公開の映画「空へ-救いの翼 RESCUE WINGS-」では

この機体が飛行・離着陸を行なっているシーンが見られます。

海自も9機だけ、機雷掃海ヘリコプターとして導入しています。

MH-53E シードラゴンに置き換えられ1990年(平成2年)全機除籍されました。

父ちゃんが子供にヨタ教授(たぶん)をしているの図。

よくしたもので、たとえ間違っていても子供は片っ端から忘れてくれます。

ところで、この機体もうすっかり既視感があるんですけど。

陸自のUH-1ヒューイそっくりではないの。

と思ったらそれもそのはず、UH-1ヒューイそのものでした(笑)

説明の看板には

UH-1 ヒューイ ガンシップ 攻撃ヘリコプター

とあり、HA(L)-3、「シーウルヴス」(海の狼たち)

というヒューイ部隊のマーク(よく見ると青い狼)がノーズに描かれています。

このマークは、著作権の関係でここには載せられませんが、ドイツのビール

レーベンブロイのライオンを参考にして作られました。

レーベンブロイとは向きが違いますが、ちょっとだけ似ています。

ちょっとプジョーのマークにも似ていますかね。

青い狼が携えているのは海軍を表す「トライデント」(もり)です。

ところでちょっと待って、ヒューイってアメリカ軍はアメリカ軍でも

陸軍のヘリだよね?

なんでここにあって、海軍の部隊が運用しているの?

と思った方、あなたは鋭い。

ここで、「ガンシップ」なるものについて説明をしておきます。

ところで「ガンシップ」というとどんなヘリを想像します?

やっぱりAH-1コブラの名前が筆頭に上がるのではないでしょうか。

陸上自衛隊でもヒューイは多用途ヘリとして認識されており、

決してガンシップと呼ばれるものではないことはご存知の通り。

もともとガンシップとは読んで字のごとく、「砲艦」を意味する海軍用語です。

現在海軍では大型河川などに配備される喫水の浅い軍艦を指しますが、

どちらかというと攻撃用ヘリという意味でよく使われているようです。

攻撃用ヘリ=ガンシップの定義は、

「輸送機の機体を流用して開発した局地制圧用攻撃機」

ということになり、ベトナム戦争がきっかけで生まれた概念です。

朝鮮戦争で本格的に導入され始めたヘリコプターですが、あくまでも輸送が目的で、

ベトナム戦争初期もその役割は輸送と偵察の他、

VERTREP(ヴァーティカル・リプレニッシュメント、垂直補給)

SAR(サーチアンドレスキュー、救難)

MEDEVAC (メディカル・エヴァキュレーション、負傷者搬送)

などに止まっていました。

程なく海軍は対潜戦にヘリコプターを導入すると同時に

魚雷の搭載を始めますが、対地攻撃に対しては固定翼機にお任せの状態でした。

1965年ごろ、戦線が激化したためメコン川などの作戦に参加することになった

アメリカ海軍は、

「ブラウンウォーターネイビー(河川などで戦う海軍)」

となることを(行きがかり上)余儀なくされます。

最初、ブラウンウォーターネイビーとなったアメリカ海軍は、

ガンシップヘリを所有する陸軍第145大隊の支援を受けていました。

この陸海共同軍は「ジャック・ステイ作戦」で、メコン川流域の

南ベトナム解放民族戦線のゲリラ討伐を一応成功させはしました。

しかしながら終わってみれば、やはり餅は餅屋っていうんでしょうか、

たとえば昼夜を問わず艦船に離着艦を行うような場面では、

陸軍のパイロットとエアクルーにはそれちょっとキツイ、

みたいなことが多々あったらしいんですね。

それは陸軍のパイロットとクルーが艦船を使ってのミッションの専門的な訓練を

全く行っていなかったことからくる問題だったようです。

そこで生まれたのが、ヘリコプターガンシップを運用する海軍航空隊、

ヘリ戦闘支援第一部隊(HC-1)、通称「フリート・エンジェル」でした。

使用したのは2機の陸軍のUH-1Bヒューイ、もちろんガンシップ仕様です。

「ミッドウェイ」フライトデッキ上の「艦隊天使」は、当時の武器を搭載した

ガンシップ仕様のUH-1がそのままに展示されています。

これらガンシップはブラウン・ウォーター・ネイビーを近接航空支援し、

迅速なる敵地攻撃を効果的に行いました。

需要が飛躍的に増えたガンシップ部隊を海軍は増強し、当初のHC-1部隊は

4つの部隊に分割され、

ヘリコプター戦闘支援部隊3(垂直補給)

ヘリコプター戦闘支援部隊5&7(救助)

そして

ヘリコプター攻撃部隊 (Light) 3

つまりHAL-(3)、シーウルブスとなったというわけです。

シーウルブス結成にあたり、海軍は海軍内にパイロットの志望を募りました。

志望者の中から80名が選ばれ、ベトナムに1年後から配置されています。

シーウルブスのデビュー戦?は1966年10月31日、

まだ部隊が分割される前のことで、ベトコン兵士を搭載した

80隻以上のボートに遭遇した2隻の海軍艦船の指揮官が要求した

緊急航空支援(CAS)にこたえた時です。

シーウルブスはスクランブル発進して約15分以内に現場に到着すると、

たちどころに16隻のボートを沈没または破壊したとされています。

HA(L)-3はその後も偵察、医療避難(MEDEVAC)、あるいは

ネイビーシールズの輸送と撤収というミッションをこなしました。

1972年3月16日に解隊となるまでの間、ベトナムとカンボジアでの

シーウルブスの飛行任務は実に12万回に及びました。

これらの戦闘を通して200人以上のシーウルブス隊員が負傷し、

そのうち44人が戦死しています。

コクピットドアに書かれた LT JG MARTIN COYNE、コイン中尉は、

ラインオフィサー(実務に関わる士官)たるパイロットとしてHAL-3、

おそらくMEDIVACを行なっていたシーウルブスののパイロットだったのです。

海軍の物故者名簿には、彼が2006年に64歳で亡くなったこと、

「Other Comments:」として、2007年1月、彼の妻は

カリフォルニアのサンディエゴに繋留してある「ミッドウェイ」の

シーウルフUH-1Bの機体に夫の名前を記した、と書かれています。

ところで、最初に海軍が運用しだしたヘリ部隊の名前、「艦隊の天使」

=「フリート・エンジェル」は、やっぱりヘリのローターを

「天使の輪」に見立てたネーミングなんでしょうね。

続く。