エンパイアステート航空科学博物館、ESAMに展示されていた

空母「赤城」の模型が、あのフォックス映画「トラ・トラ・トラ!」で

真珠湾に向かう聯合艦隊のシーンを撮るために制作されていたこと、

そして、当時の映画会社の特撮にかける情熱について、初めて

現地にあったミリタリー雑誌の記事を通して知ることができました。

ここであらためて聯合艦隊航行シーンを観てみましょう。

Tora!Tora!Tora! model boat scene compilation

CGのない時代、模型と特撮でこれだけやってしまえるのはすごい。

流石にアメリカ、国力がありすぎです。

それと、とにかく聯合艦隊がかっこよすぎで、アメリカでは議会で

「日本軍の卑劣な攻撃を賛美しているように見える」

という文句が出て関係者が言い訳したなんて後日譚にも納得してしまいますね。

というわけで、アメリカではお金をかけた割には収益が上がらなかったので、

その徹を踏まないように、後日制作された「ミッドウェイ」では、

アメリカ人のプライドに水を差さないような配慮がなされました。

「トラ」では日本軍人の描き方もかっこよすぎで不愉快だったらしく(笑)

「パールハーバー」などでは彼らが醜悪に見えるように、そして

日本軍が滑稽に、前近代的に見えるようなおかしな演出が相次ぎ、

それは当ブログ映画部に大いなるツッコミどころを与えてくれたものです。

しかし、このアメリカ映画なんだからアメリカ人に受ければいいのよ、

という媚びた態度は歴史的なリアリティを歪めることになってしまい、

作品価値そのものはかなり失われたという面もあるのではないでしょうか。

日本軍を矮小化して描くことで、劇場に脚を運ぶ大部分のアメリカ人の

カタルシスは得られても、作品として後世に評価されないと

それは製作者にとって本末転倒というか、黒歴史になりませんかね。

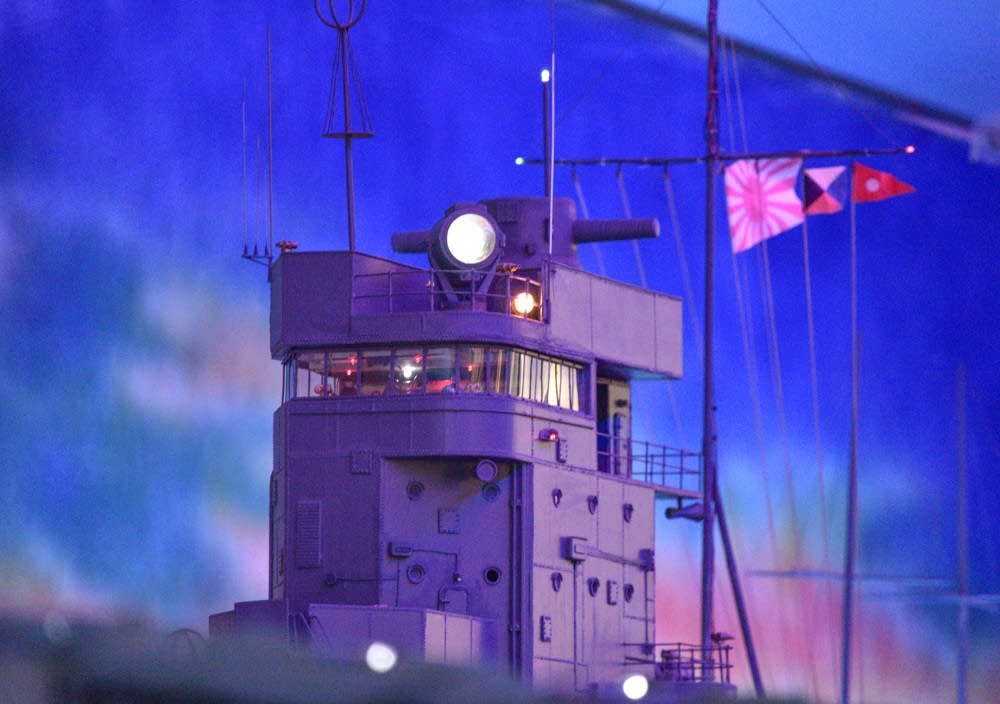

さて、動画を観ていただくと、ここESAMにある「赤城」も

実に迫力ある姿で登場しています。

模型っぽさが出てしまったシーンがあるとすれば、

旗艦に揚がる信号旗のなびき方が、大きな旗ではあり得ない

ちゃちい感じが隠せなかったことでしょうか。

お時間のある方は、冒頭のブリッジの写真と、動画の

1:04からの映像を比べてみてください。

ここにある「赤城」にはちゃんとZ旗が揚っていますが、

映画では戦闘旗として海軍旗をマストに揚げているものの、

Z旗はどこを探してもありません。

それから、このシーンで探照灯が点く直前に、その前にいる

水兵の人形の腕あたりが操作をしているように動いているのをみて

思わずその芸の細かさにうなってしまいました。

どうやって動かしたんだろう。紐で引っ張ったのかな。

さて、今日はこの部屋の展示と「赤城」の細部について

もう少しご紹介していきましょう。

まず、甲板が高い位置から展望できるプラットフォームには

こんな資料が飾ってありました。

右側は12月7日の真珠湾の図。

左の滑走路のある部分がヒッカム基地です。

フォード島だけをアップにしてみました。

赤で表された「SUNK」は沈んだ艦、そして

白はほとんど壊滅的な被害を受けた艦。

名前がないのでお節介にも説明しておくと、手前の

「一部損壊」だった「ネバダ」の左側が、

最初に轟沈した「アリゾナ」です。

あとの赤いのは「テネシー」「ウェストバージニア」で、

白が「メリーランド」「ヴェスタル」であろうと思われます。

地図の横には「アリゾナ」のポスターがあります。

この艦体が「アリゾナ・メモリアル」として、今でも

沈んだままの状態で艦の慰霊碑になっているのはご存知の通り。

左下には、ルーズベルト大統領の「パールハーバー演説」に有名な

"A day that will live in infamy "(汚名として残る日)

という言葉の下に、こう書かれています。

1941年12月7日0600、オワフ島北230マイルから、日本の

聯合艦隊の五隻の空母などから第一波として183機の航空攻撃を行った。

雲の上を飛び、第一陣の戦闘機と爆撃機が攻撃を開始した0705、

第二陣の167機は空母から飛び立った。

15分で全ては終了していた。

戦艦「アリゾナ」「カリフォルニア」「ネバダ」「オクラホマ」

そして「ウェストバージニア」は沈没。

「メリーランド」「ペンシルバニア「テネシー」も壊滅的な打撃を受けた。

2,400名のアメリカ人がこの攻撃で死亡、1,178名が負傷した。

直後に制作されたジョン・フォード監督の映画では、

ほとんど軍艦の被害はなかったということになっていたようですが、

真珠湾攻撃が軍事的に「大成功」だったことは

これらの数字が示すところです。

「アリゾナ」といえば淵田美津雄自伝によると、攻撃の様子は以下の通り。

フォード島東側の戦艦群に一大爆発を認めた。

メラメラっと真っ赤な焔が、どす黒い煙とともに500米の高さにまで立ち昇る。

(略)

「松崎大尉、右を見ろ、敵艦の火薬庫が誘爆したらしい」

松崎大尉が、風防を開いて、これを眺めたとき、口をついて出た言葉は

「バカヤロ、ザマミロ」

であった。

この轟沈は戦艦アリゾナであった。

加賀爆撃第二中隊が投下した八百キロ徹甲爆弾二発が命中して、

その一弾が二番砲塔の横に命中したと見る間に、大爆発が起こったと

加賀第二中隊長の牧野秀雄大尉は確認している。

この後、淵田機は、まだ無事だった「メリーランド」に狙いをつけ、

「ゾクゾクするスリルを感じながら」命中を見届けています。

しかし、現代に生きるアメリカ人にとっても、いまだに真珠湾攻撃は

「汚名として残る日」に違いないのかな、とわたしは思いました。

現在の日本との仲がどんなにうまくいっているとしても、

それはそれ、これはこれ、でとにかく面白くないできごとなのでしょう。

映画「トラ・トラ・トラ!」がアメリカ人にあまり受けなかったのも、

その失敗を踏まえて作られた「パールハーバー」「ミッドウェイ」が、

とにかくアメリカ=正義、日本=悪として描くことに異様に拘っているのも、

彼らの負けず嫌いと、この「面白くない」感情に忖度しているのです。

ルーズベルトはそれまで国民から「戦争屋」と呼ばれて、

「あなた方の息子を戦地に送ることだけはしない」

などとと言い訳していたのに、この「卑怯な攻撃」を

「汚辱の日」と位置付けた「パールハーバー・スピーチ」で、

アメリカ世論を一気に味方につけ、無事戦争へと舵を切ることができました。

わたしは、そうせざるを得なかった当時の国際社会における日本の

諸々の切羽詰まった事情を抜きにしても、

こちらから戦争を始めてしまったことは、単純にいって

「アメリカ人の負けず嫌いを甘くみすぎた失敗」

と残念に思っていたりするわけですが、アメリカが近年になって

常にといっていいくらい間断なく戦争をしているのは、

交戦的というより、「やられたらやりかえす」という負けず嫌い、

そして勧善懲悪的なヒロイズムに動かされやすい国民性を

上から下まで等しく持っているからではないでしょうか。

ついでにその対極にあるのが、自国の領土を実効支配されても取り返しに行けず、

領海侵犯されても武力攻撃できないどこかの国かもしれません。

真珠湾の敵をミッドウェイで取る。

そう、こういうヒーロー的行為にアメリカ人は熱狂しちゃうんですよね。

この絵画のタイトルは

"WE WON'T TURN BACK"

2機のダグラス・ドーントレスSBD-3Sが「赤城」を攻撃した図で、

どちらの機も翼の下の弾薬ラック並びにボムベイは空になっています。

このセリフは、VT-8「ホーネット」の艦上攻撃機TBC隊の隊長、

ジョン・ウォルドロン少佐が沈黙を破って発した命令です。

「行くぞ。我々は後戻りはしない。

従来の戦術はもう使えない。

攻撃あるのみ!幸運を祈る(good luck)」

同じく「ホーネット」から飛び立ったドーントレスが

「赤城」を攻撃しているの図。

ちなみにこの下命を行い出撃したウォルドロン少佐は、

ミッドウェイ海戦で15機のデバステーターを率いて

零戦の哨戒機と交戦し、戦死しました。

この日出撃したデバステーターは全機が撃墜され、

30名の搭乗員は、海上に不時着した1機のパイロットを除き、

全員が戦死しています。

「赤城」に負けじと?展示されているアメリカ軍の航空機と爆弾。

左からグラマン・ワイルドキャット、ヘルキャット、

そして右がヴォートのコルセアです。

「赤城」甲板には零戦の姿あり。

滑走路の端のランプが点灯しているのがお分かりでしょうか。

艦体も、溶接した鉄板の筋がリアルな大きさだったり、

ものすごく細部に拘っている様子がわかります。

艦内に灯が灯っているのがわかるように、

展示室は全体的に明かりを落として暗くしてあります。

聯合艦隊が真珠湾攻撃に向かうときを設定して作ってあるので、

ここでも同じ時刻ということにしてあるんですね。

艦首甲板の舫がきれいに巻いてあるのは日本海軍らしいですが、

実際にこんな巻き方をしていたのかどうかは謎です。

出撃を待つ九七式艦上攻撃機は迷彩塗装。

制作したフォックス映画では、これを「ケイト」と呼びましたが、

同機は制作を三菱と中島飛行機どちらにも依頼しており、

コードネーム「ケイト」は中島飛行機製。

三菱重工の機体は「メイベル」という名前になっていました。

(この外見の違いが相変わらず全く見分けられないわたしである)

真珠湾攻撃の頃には全てが中島製になっていたようです。

数えてみたら、甲板にいる零戦は10機、九七式艦攻は6機。

艦爆がどこを探しても見つからなかったのですが、

例のフォックス映画主催のオークションの時、「赤城」は

艦載機込みで売られていたわけではないらしいので、

他の何機かは個人が競り落としているのだと思われます。

飛行甲板下のデッキには、ボートが何隻も並んでいて、

ここまでやるかと呆れてしまいましした。

天井部分には夜間の赤灯がともっています。

いっときますけど「赤城」登場シーンでこんなところ絶対映らないんですよ?

このディティールをもってすれば、特殊撮影の「マジック」をかけて

必ずやリアリティのある映像になることは間違いありません。

帝国海軍が舫をこんな状態で置いておくかなという部分がありますが。

「赤城」はもともと巡洋戦艦として起工されましたが、

途中で三段式空母として就役し、その後近代化改装を施されて

一段全通式空母に生まれ変わりました。

実際に搭載できる航空機数は66機だったそうです。

続きます。

実写で再現が難しいのは波ですね。大きな波が立つ時は風があるので、波頭が切れて飛沫になって飛びますが、同じ大きさにしないと再現出来ません。

>アメリカが近年になって常にといっていいくらい間断なく戦争をしているのは、好戦的というより「やられたらやりかえす」という負けず嫌い、そして勧善懲悪的なヒロイズムに動かされやすい国民性を上から下まで等しく持っているからではないでしょうか。

今は「アメリカが戦争をしている」と言える状態ではないのかなと思っています。湾岸戦争のように何十万人が動員された時には、基地の街ではそこここに黄色いリボンがあり、FMでは「どこそこの誰それから戦地の誰々へ」みたいなことを毎日言ってましたが、今は中東やアフガニスタンに行っている人は数千人なので、黄色いリボンもまず見ません。国民の大多数は「どこでやってるの」という感じなんじゃないかと思います。

日本人は急に振れるので、今は穏やかですが「空母いぶき」みたいに、離島が盗られたり、自衛隊員に死傷者が出たりしたら、逆に積極策に出ないと国民から非難轟々になるんじゃないでしょうか。

今回の感染症対策でも、野党は緊急事態法案に反対しそうなものですが、ここで反対したら、恐らく国民の反発を招くので、積極反対をしたのは共産党でもなく山尾志桜里センセイだけでした(笑)いい根性してると思います。

4階部分が見張り所で後部に4.5m高角測距儀、本当はその後ろに測距儀の回転に邪魔にならないように曲げた支柱上に2キロ信号灯があります。中部左に方位測定器用アンテナがあります。60㎝探照灯の反対ブルワークに囲まれた場所に1.5m測距儀がありました。

その下3階部分四角い窓がある部分が羅針艦橋、その下舷窓が2段になっている部分が上部艦橋、下部艦橋でした。残念なのは上部艦橋の正面には操舵室の四角い窓が一つありましたが再現されていません。

下部艦橋の前にブルワークに囲まれた架台に九四式探照灯管制器と上空見張方位盤が設置され艦首方向にラッタルがこれも逆方向ですが忠実に再現されています。

戦闘状態となれば艦橋回りは弾片防御用マントレットに覆われます。

艦尾

飛行甲板末端の改装によりそれまであった甲板の上に重ねて延長された甲板まで再現されています。

また飛行甲板支柱もトラス構造のものが撤去され軽目穴付きの鋼板製構造としたものを再現されています。ただ板状にしてあり実物はボックス構造でした。支柱に取り付けた飛行機取り入れ用三角ガーダー式クレーンもあります。これも最後端の支柱でありその前の支柱との間のパイプ状の構造物が本来はないのですが。救命筏は2本前の支柱に取り付けてありました。固縛方法は1本のロープでぶら下げてはいなかったと思います。位置が違ったり、詳細が違ったりしていますが忠実に作成しようとした意図は分かります。

参照光人社「図解 日本の空母」

三船敏郎が睨みを利かせていたせいか、日本海軍のシーンは(種々ツッコミどころはあるにせよ)良心的ですし、抑留されていた日系人の娘がチャールトン・ヘストンに「私はアメリカ人よ!ドイツ系やイタリア系とどこが違うの?」と詰め寄るところなど、当時としては斬新な場面もあります。

新しいミッドウェイをいち早くご覧になっての感想でしたらスミマセン(゚Д゚)ノ

ナショジオかヒストリックチャンネルのミッドウェイで、断片的な映像から

決めつけてしまっていたのでした。

今にして思えば、ミッドウェイは日本がけちょんけちょんになるので

面白くないのであまり詳しく調べたり観たりしていなかったのです。

どの口が「アメリカ人の面白くない感情に忖度して作られたので云々」

などというのやら。

というわけで猛烈に反省したわたしは今まで避けて通ってきた映画

「ミッドウェイ」を正座して観ることにしました。

しかしなんだって観もせずに観たような気になっていたんだか・・・・、

まあ思わずのけぞりたくなるシーン満載(旭日旗迷彩日本機など)の映画なのは確かですので、正座で観られるのは適切かもしれません(/・ω・)/

三菱の二号は昭和11年から15年で150機生産されました。

中島の一号は昭和14年12月エンジンを「栄」一一型1,000馬力に換装した性能向上型が三号として制式採用となり、真珠湾攻撃等で活躍しました。

空母搭載機はほぼ三号でした。

一型、二型、三型合わせて1,250機生産されましたが、一、三型は中島だけでなく、愛知航空機、広工廠でも製造されました。

三菱は固定脚のためすぐにお分かりになると思います。

参照光人社佐貫亦男監修「日本軍用機写真総集」