アメリカから帰ってすぐにこのESAMこと

エンパイアステート航空科学博物館についてお話ししたとき、

なぜかここに鎮座している空母「赤城」の巨大モデルについて

写真で少しご紹介したことがありますが覚えておいででしょうか。

「赤城」模型を展示してある部屋を、ESAMは

「TORA !TORA! TORA!」コーナーとして、真珠湾攻撃について

取り上げていたので、今日はその周辺の展示についても

触れながら模型の細部を紹介していこうと思います。

わたしはこの博物館についてなんの予備知識もなかったため、

展示室2に入った途端、場を圧して存在する「赤城」モデルに

思わず息を飲み、声を上げて驚いてしまいました。

部屋の壁一面に海原と朝焼け(これから真珠湾攻撃に出撃する、

という設定らしく)を描き、ライティングもそのような色をしています。

飛行甲板の向こう側に雲に隠された太陽の光が見えますが、

旭日旗と同じ光が描かれているのがおわかりでしょうか。

映画「トラ・トラ・トラ!」で、九七指揮艦爆に乗った指揮官、

淵田美津雄中佐(田村高廣)が、真珠湾に向かう途中、

「見てみい、旭日旗や」

というシーンがありましたよね。

あのシーンはもちろんアメリカ映画ですからちゃんと翻訳されて、

真珠湾攻撃の指揮官がそう言ったことになっているため、

ここでもリスペクトされているのでしょう。

そう、なぜならこの「赤城」模型は、まさにその映画、

「トラ・トラ・トラ!」の撮影に使われた本物の模型なのです。

この映画制作については、アメリカ側のかける意気込みはすごいもので、

国防省、国務省の大乗り気、真珠湾フォード島の全面ロケ許可、

実際に格納庫爆破もおk、艦隊や航空機も貸しまっせ、という具合。

とにかくお金に糸目はつけませんということでしたので、

映画の最後に数分映るだけの「赤城」全景を撮るために、

この豪勢な模型を作らせてしまったというわけなのです。

ところでこの模型について、

「日本の業者が、実際の『赤城』の設計図を参考にし

100万ドルかけて制作された、とESAMの係の人は言っていた」

と記述しているサイトがあったのですが、それは間違いです。

そもそも、どうしてこの模型が、失礼ながらニューヨークの田舎の

あまり人に知られていない航空博物館にあるのかというと、

映画が終了した後、セットに使用した模型の類は全てオークションで

売却され、「赤城」は人手を経て最終的にここにやってきたようなのです。

映画で使われた模型とオークションの様子が見られるサイト。

阿武隈が「AKUBUMA」となっているのはご愛嬌です。

オークションでは「阿武隈」はたった800ドルだったようですので、

「赤城」も比較的安価で手に入れることが出来たのではないでしょうか。

ちなみにこのサイト中央にはこの「赤城」の写真があり、

「30フィート」と紹介されていますが、実際は32フィート(約10m)、

1/27モデルということになります。

しかし、わずか数分の撮影のためにこんなものを作ってしまう、

ハリウッドのお金の使い方ってすごくない?

我が日本の映画界は、ご予算の関係で決して大きくない模型を使って、

「ハワイ・マレー沖海戦」を撮影し、それがあまりに本当っぽかったので、

てっきり本物のフィルムだと勘違いした戦後進駐軍に没収されてしまった、

というくらいの特撮の腕を持っていました。

仮定ですが、もし日本がこんなものがいくらでも作れるような国だったら、

円谷英二のような特撮の天才は現れなかったかもしれません。

この「赤城」ルームは、模型の反対側に階段で登るデッキを作り、

このように高い場所から全体を眺められるようになっています。

模型は巨大な上車付きの台に乗ったままであり、

普通の高さからはこのように飛行甲板を見ることができません。

甲板の上には正確な縮尺による零戦と97式爆撃機、そして

99式艦爆がかなり正確な位置に並んでいるので、

これを見るだけでも価値があります。

映画「トラ・トラ・トラ!」についての説明のパネルがありました。

まずこの記事の左側の写真は、日本軍の攻撃によって甲板が焼け、

ボロボロになった状態のアメリカ海軍「ネバダ」の模型です。

もちろんその状態のままでオークションにかけられたわけですが、

手に入れた人は熱烈な「ネバダ」ファンでもあったのか、

自分の手で新造艦の状態に改装しなおして所持しているのだとか。

そして右側写真はもうお分かりのように当博物館にある「赤城」の艦尾です。

ここではハリウッドが「トラ・トラ・トラ!」のために必要とした

巨大なこれらの模型についてが語られています。

これらの模型は巨大に作られたからこそ映画でより本物らしく見える上、

その後オークションで買い取られて余生を過ごしている博物館においても、

そのディティールの細かさで十分に展示として価値のあるものとなっています。

映画を制作するにあたり、フォックス社の技術陣から協力を要請されたのは、

アメリカのミリタリーマガジン、チャレンジ出版でした。

この写真入りの記事はチャレンジ出版の雑誌に掲載されたページです。

という雑誌にこれまで掲載された膨大なファイルは

艦船や航空機の模型の構築をする際に参考にされました。

当時、映画における戦闘場面を徹底したリアリズムで生き生きと見せるには、

模型を最高の品質とディテールにする必要ありきでした。

この点でフォックス社は費用を惜しみませんでした。

この模型制作に携わったスタジオの模型チームは80名、

6ヶ月というもの、休みなしで仕事をしたといいます。

彼らはボルトやナットに至るまで詳細に、正確なミニチュア艦隊を作り上げました。

先ほども、どこかのサイトが「日本で作られた」という誤った情報を

流していたという話をしましたが、このような状況で「赤城」だけを

日本に任せるはずがありませんよね。

さて、模型制作は、まず、残された写真とブループリント(青設計図)から

軍艦の外型を起こすことから始まりました。

最初のステップは、足場と外殻のモックアップを作ることです。

フォックス社の「石膏部」が、下型(メス型)の制作を手掛けました。

安定した操作で樹脂とガラス繊維を絞り出すための道具、「ガン」が、

わざわざこのためだけに開発され、優れた船体強度を提供することができました。

そしてガラス布素材の布を使うことによって、モーター装置など

電気器具を実際に配置できる強力な中空の船体をまず作り上げました。

デッキと上部構造物の木材やメタルは、手作業で細心の注意をもって接着されます。

航空基地のシーンのためには、梯子、通風口、アンテナ、レールなど、

気の遠くなるほどの鋳型を作り、それを根気よく取り付けていきました。

ミニチュアの細部は、星の数のリベットを再現するに及びました。

そして完成。

塗装の後、模型艦隊の軍艦たちは、浮力と、モーターを動力とする

推進プロペラが実際に稼働するかのテストが行われました。

ここからは特殊効果技術者、別名「魔法使い」の出番です。

アメリカ側の艦船はフットスケール3/4"、日本軍は

この「赤城」もそうですが、すべて1/2"で作られています。

模型艦隊はマリブにあるフォックス所有のの船着場に運ばれ、

撮影の準備が行われました。

まず、「艦隊」が撮影されるスケールの分数が決定されました。

重要なのは、フォックスのタンクを航行する連合艦隊のすべてが、

いかに高速で海原を進んでいるように見せることができるか、です。

特殊効果技術者たちはここで巧みの技というべき技術力を発揮し、

その結果、聯合艦隊がパールハーバーに向かって進んでいくシーンは

映画の中でも特に優れた出来栄えのシーンのひとつとなったのです。

劇中の攻撃シーンは、模型を使用して撮影したシーンに、

実写のインターカットを交えて作り上げられました。

真珠湾が攻撃されるシーンでは、撮影カメラは、日本軍のパイロットが

浮かぶ戦艦の列に急降下したときに見たものを再現しています。

このために、真珠湾の大部分を模型で完全に作り上げました。

監督の命令で、突然「破滅」に見舞われたアメリカ艦隊の模型は、

爆弾や魚雷の爆発で転覆する様を忠実に再現するため、

特別なジンバルを備えたマウントにわざわざ設置されました。

攻撃は容赦無く?行われたため、その破壊的な影響は、

多くの精巧で繊細な模型に、実際と同様の損傷を齎すことになりました。

たとえば吹き飛ばされた戦艦「アリゾナ」は本物と同じく損壊し、

「ネバダ」は実際に炎の酷いダメージを受けることになり、そして

戦艦「カリフォルニア」、「メリーランド」も、お察しの通りです。

プロパンに包まれて炎と油煙が発生した「フォックス真珠湾」は、

まるで実際の空襲を受けたようで、目を覆うほど悲惨な状態でした。

もうひとつ特筆すべきは、フォックスはは実際に映画用に

31体の正確な航空機レプリカを作成したことでしょう。

ここではジーク(零戦)ケイト(97式艦攻)ヴァル(99式艦爆)

とコードネームでそれらが紹介されています。

これら日本機の製作については「エアークラシックマガジン」と

「スポーツフライングマガジン」の膨大なデータが助けとなりました。

そしてついに模型シーンの撮影は終了。

映画制作の過程がフィルムカッターと編集の手に移ったころ、

模型艦隊は引退して、フォックスのマリブランチに保存されました。

彼女らの「カウンターパート」である実際の軍艦たちと

同じ悲惨な姿になってしまった米国艦と、彼らをそんな姿にした

無傷な聯合艦隊の軍艦たちは、「呉越同舟」ならぬ日米同港状態で、

肩を寄せ合ってマリブの港に浮かんでいたのです。

これはすごい。連合艦隊の「霧島」。

船殻は金属、上部構造物は木材で作られています。

大きさはこれも大体全長10mくらいで、450kgの重さがあります。

なんと、デリックは実際に動かせるらしいのですが、それにしても

「一体何のためにそこまで」

とつい呟いてしまいますね。

1971年の初頭、フォックス社はスタジオの小道具大道具など

装備品を一斉にオークションにかけるということを発表しました。

「トラ・トラ・トラ!」の模型もその中に含まれていたのです。

酷い目にあったアメリカ艦隊と違い、聯合艦隊は

綺麗な形のままオークションにかけられました。

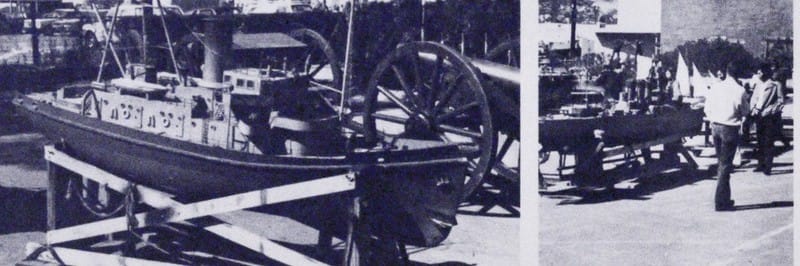

2分の1スケールのアメリカ海軍タグ(左)。

実際に動力を備えていて動かすことができるそうです。

右側は映画使用モデルのオークション会場です。

実際に競り落としたい人や冷やかしがたくさん詰めかけました。

記録によると、この時何千人ものファンや愛好家が、

実際にあの「トラ!」艦隊を一眼見ようと来場したそうです。

そして巨大なサイズの艦船模型が評価されるために水から揚げられました。

一体誰が、10mの大きさで重さは何トンになるかわからないような

日米の軍艦模型などを買うんだろうか?

競売が始まると、見ていた人たちはすぐにその答えを知りました。

最も巨大な模型、空母と戦艦は、大手ショッピングセンターの

デベロッパーが競り落としました。

彼は模型を改装して綺麗にし、ディスプレイに使うと語りました。

小型船の大部分は個人の手に落ちました。

彼女らが受けるに値する注意と関心が与えられることを願いましょう。

左:USS「ワード」。

真珠湾攻撃において、最初に戦闘を行い沈んだ船というのは、

実は特殊潜航艇だったのですが、それを沈めたのが「ワード」です。

でもこのシーン、確か映画では出てきませんでしたよね?

ところが現場の誰かが(監督?)このシーンを急に撮影したくなったらしく、

聯合艦隊の駆逐艦(つまり日本の船)になる予定の艦体を改造して、

「ワード」が急遽作られることになりました。

ところが、せっかく作ったのに、土台が聯合艦隊用だったせいか、

スケールが小さくて(十分大きく見えますが)どうも画面映りが悪いよね、

という理由で、そのシーンの撮影そのものがボツになってしまったそうです。

つまり、「ワード」の出番もなし。

なんとも豪気というか、もったいないことをするものです。

この詳しい報告を掲載したチャレンジ出版は、幸運にも「ワード」と、

それから、3機の「ジーク」と「ヴァル」を手に入れたそうです。

ところで、日本人のわたしとしてはどうしても気になるのが、

淵田美津雄が真珠湾攻撃のとき、

「観てみい、旭日旗や」

と本当に言ったのかどうかですが、ご本人の自伝をあらためて見てみると、

午前6時半となった。日出である。

脚下は真綿を敷き詰めたような、ばくばくたる白一色の雲海であった。

東の空がコバルト色に光り始めたと見る間に、

大きな太陽がのぞけてきた。

燃えるような真紅であった。

やがて陽光が燦々として、あたりに輝き渡る。

ちょうど軍艦旗が空いっぱいに広がったようであった。

私はこれを日本の夜明けだと受け取った。

この太平洋の旭日を見て、私は思わず、

「グロリアス・ドーン」

とうなった。

英語であった。

当時、日本では敵性語として、英語は追放であったが、

私はアメリカと戦う以上、英語は必要だと、

内々勉強していたので、つい出た次第であった。

もし「トラ・トラ・トラ!」で淵田司令のセリフを史実通り

「グロリアスドーン!」

にしていたら、これを観たアメリカ人はどう思ったことでしょうか。

続く。

>「見てみい、旭日旗や」

と言っていたとしたら、ちょっと違和感があります。

自衛隊でもそうですが「旭日旗」とは言いません。「自衛艦旗」話し言葉では「艦旗」で、海軍では軍艦旗と言っていました。と思ったら、やっぱり後に書いて下さってありました。

>軍艦旗が空いっぱいに広がったようであった。

やっぱり淵田さんも「軍艦旗」で「旭日旗」じゃなかったんだなと思いました。

艦旗は、船には揚げますが、陸上では揚げない等、細かく定められています。なので、サヨクとは違う意味で、スポーツイベントで旭日旗を振り回したり、ヘルメットに旭日旗を描くことには違和感があります。全く同じ柄でも、あれじゃ右翼じゃんと思います(笑)

とは言え、漁船の大漁旗も旭日旗が多く、一般的に「おめでたい」図柄とされているので、あまり艦旗、艦旗ばっかり言ってると頭でっかちと嫌われますね。

赤城の模型はよく出来ています。すごいのは飛行甲板前後の下側のトラス構造がきちんと再現されているところ。プラモデルで、これがきちんと再現出来るようになったのは近年です。さすが大型模型だけあります。

一点だけ「やっぱりアメリカ人が作ったんだな」と思ったのは、喫水線下の黒帯です。米海軍はグレーの外舷色の下に黒帯を塗って、その下がエビ茶色の艦底色ですが、海軍は外舷色の下はすぐ艦底色で黒帯は塗りませんでした。自衛隊は米海軍方式になっています。

「赤城」と「飛龍」は艦橋が左舷にあります。せっかく大きな模型で忠実に製作されたのに一番目立つ艦橋が反対舷ではちょっと頂けません。艦尾20㎝単装砲の上部に12㎝連装高角砲がありますがこの位置にありません。

搭載艇が白く塗られていますが鼠色と思います。

続編でそうなった理由についても解説しますので我慢してやって下さい<(_ _)>

中部の副砲15.2㎝単装砲が金剛クラスは1段で片舷8門、波浪のため一番前が撤去されていますが模型は2段に見えます。

墻楼の形で「長門」ではと思います。それも昭和12年頃であり、開戦前に改装されもっとゴテゴテした形となります。

後部マストの基部は後部艦橋と副方位盤のように見えます。

14㎝単装副砲が片舷9門ですが下段6門、上段3門は昭和19年7月までは撤去されていません。その後全廃されました。

煙突回りは探照灯台が前半分に高く取り巻いており、後部側機銃が設置されています。

ただ艦首がスプーンバウで模型の2重カーブではありません。

上記の事から昭和16年当時を表してはいません。改装等も加味していない事はせっかくの大きな模型がもったいない事となっています。

中途半端な「長門」ではと思料します。

参照光人社「日本海軍艦艇写真集1、4、5」、KKベストセラーズ中川阿部監修「写真・太平洋戦争の日本軍艦」、光人社「世界の艦船」No822

実艦の写真でもこの部分は反対舷まで空いているのが分かります。模型の揚錨機は相当前部に作られていますが実際は格納庫下となっていました。

これは主船体を改造しないで格納庫を改装時延長したことによってこのような形となりました。

模型の白い四角なカーゴハッチのようなものがありますが実際は錨鎖等の取りあい金具等があり、カーゴハッチはないと思います。この部分の主船体内は厠や倉庫となっていました。

参照光人社「図解 日本の空母」、「日本海軍艦艇写真集5」

特撮でもっとも難しいのは「水」でして、大波小波、さざ波やしぶきなど(特に白波)を完璧に再現するのは円谷英二ですら不可能と言ってます。(出典忘れましたが…、同じ作品でもマレー沖のチャチさを見ればご理解いただけると思います。)

これを少しでもリアルに表現するには、なるべく大きな模型と、波や風を起こす巨大扇風機などの装置、あるいは超スローモーション撮影など様々な苦心が払われました。「太平洋の嵐」の模型は13m前後で、トラトラのと遜色ありません。

これらの先人の苦心を一気に過去のものにしたのが言うまでもなくCGでして、実際の船の立たせる波に模型をはめ込めば、労なく(CG技術者にしてみればこれも労かもしれませんが…)思い通りのシーンが実現できます。「男たち」の大和模型はたった(!)7.5mですみました。

CGで何でも表現できる現在、これでもかと派手になっている映像表現を楽しみつつも、特撮職人の苦労がダイレクトに伝わってくる往時の作品のワクワク感は過去のものになったなあ、と感じております('ω')