1944年海軍省後援の国策映画「怒りの海」、三日めです。

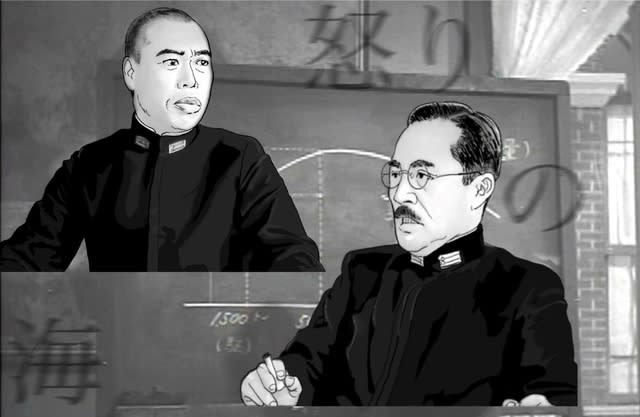

ある日、平賀少将が議長となって艦政本部の会議が行われていました。

この会議の終着点はただ一つ。

5000トン級の巡洋艦と同等の能力を如何にして3000トン級以下の船に持たせるかです。

平賀はそれが可能だと信じている、と説明を始めます。

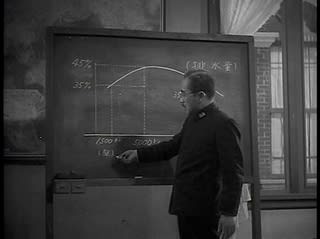

排水量に対する裸の船体の占める重さの割合は、

駆逐艦および戦艦がそれぞれ35%程度なのに、

巡洋艦は45%、つまり10%多いわけです。

この点を工夫すればこの程度の重さの節約は十分可能だというのです。

そして排水量に大きく作用する機関、これを駆逐艦並みの速力を出すのに

巡洋艦の重量の割合は駆逐艦より大きいので、この点を・・。

といいかけたとき、

「ちょっと!」

と口を挟んできた軍人(高木少将)がいます。

この人、志村喬ですよね。

すぐに

「いや、やっぱり後にします」

というのですが。

平賀が続けます。

「攻撃力を弱めることなしに排水量を節約するには機関が問題になってきます」

なるほど・・・といったっきり黙り込む面々。

これは理屈はともかくどうしたらいいかわからんと見た。

「で・・・船体の技術的処理はどの程度まで進んでいると?」

「残念ながらはっきりした見通しはついていませんが」

うーん・・それっていまのところ「不可能」ってことでわ?

先ほど口を挟みかけた志村喬がここで、

「機関そのものは軽くなりませんよ?」

高木少将、実は機関製作部門の主任だったのです。

痛いところをついちゃった感じ?

全員またもし〜〜〜〜んとしてしまいました。

能力があり馬力の出る機関を軽く作る、

つまりこう言うことなのですが、

それが簡単にできれば誰も苦労しないよね。

防御の点からいっても巡洋艦を駆逐艦並みに軽く作ることはできないのですし。

「改めて機関を設計する側からお願いしておきます。

巡洋艦の機関は攻撃兵器並みに従来必要とされていた割合だけは、

絶対に動かせ、ない!」

志村、いきなりエキサイトして声を張り上げてきました。

「そりゃあ困る。私には肯けない」

「いや、私もこれだけは譲れない!」

「それは君、横車だよ・・私も譲れん!」

地味で派手な場面の全くないこの映画の唯一不穏なシーンがこれです。

「お互いに信念の相違ですから」

「信念?」

「そうです!」

「まあ高木さん」(笑)

しかし二人は構わず、

「不可能です!」

「その不可能を可能にしてくれたまえ!」

とヒートアップしていきます。

ここで言い合っている言葉は残念ながら最後まで聞き取れませんでしたが。

し〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん。

取り繕うように平賀が、

「今は言い争っている時ではない。

1日でも早くいいものを作って海に浮かべることなんだ。

そう思わないか」

高木は返事せず、会議は沈黙のうちに終了します。

平賀は自分のチームを集めて宣言しました。

機関を軽くするのが不可能ならば、艦体構造を何とかせねばならない。

皆がどれだけ大変かはわかっているといいながらも、

「事ここに至っては理論じゃない、実行だ。

この上は君たちの経験と気迫とで作り上げる他、道はない。

熱意と誠意とがあれば必ず道は(以下略)」

技術者の割には精神論で来ますなあ。

ここでメンバーの一人、竹中から、

「高木閣下は本当に不可能と言われたのでしょうか?

もう少し機関の方にも何とかしてもらわないと」

ともっともな意見が出ます。

すると平賀閣下は呆れたように

「君ら・・・それでも帝国海軍の造船官か」

と言い放ちました。

「・・・・・・」

「君たちは援護射撃がなければ敵陣に突っ込めんのか!」

次々と犠牲を出した海軍の猛訓練をどう考えているのか、

そんな不平がましい態度で御船を作り奉るのか云々と平賀先生、

大正論を浴びせかけ、皆(´・ω・`)

「主任・・・っ!」

何か言いたげな竹中に次を言わせず、

「頼まん。僕ひとりでやる」

平賀少将、すねて部屋を出て行ってしまいました。

自宅でもそのことを考え続けて平賀少将、思わず

「馬鹿め!」

と独り言が漏れてしまいます。

びくっとする妻(笑)

「お父さんご機嫌悪いわね」

「疲れてるんだよ」

家族も慣れっこになっているってかんじですか。

「ご飯の支度ができましたよ」(みつ子)

これによると、平賀家には原節子の長女を筆頭に

女、男、男、女と子供がいたらしいことがわかります。

ただし、wikiによるとサントリーの佐治圭三氏に嫁いだのが

「三女」ということなので、もう一人この後できたのかも・・。

ちなみに平賀には菊作りの趣味があり、その腕はプロ顔負けで

受賞を何度もしているという一面がありましたが、ここで男の子が

「お父さん、今年はだめだね、菊。

お椀みたいなのちっとも咲かないや」

というと、子供相手に平賀は

「抜いてしまえ、咲かんやつは」

と吐き捨てるようにタバコを投げ捨てながら言うのでした。

男の子は嬉々として

「構わないのお父さん?」

とさっそく菊を抜きにかかりますが、もちろん姉に咎められます。

書斎に入って行った平賀は、またしてもそこに

「土佐」の文鎮を目に止めます。

精魂込めて設計したものの建造し終わらぬまま廃艦になった「土佐」。

条約締結によって手足を縛られたに等しい造船官の無念さの象徴を、

平賀はひとり凝視し続けるのでした。

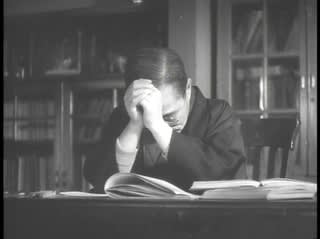

平賀の苦難の日々が始まりました。

如何にして華府条約で削減された軍艦保有率を性能で補うための

「重量を減らしつつ防御力もある船」を作るか。

平賀の頭の中は寝ても覚めても艦艇設計のことしかありません。

(ということを表すための映画的表現)

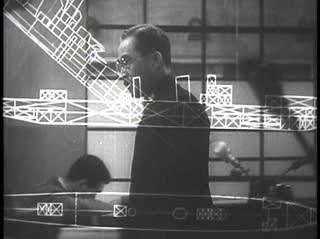

艦艇装備研究所の実験装置の映像がもう一度出てきたりします。

寝ていたかと思うとむくりと起き上がり、目を爛爛とさせて

机に向かい、やおら図面を引き始めるのでした。

このあたりセリフなしで低音の音楽に乗せて平賀の頑張っている様子が描かれます。

しかしいかに天才の平賀といえども、軽くて装甲力があり、

攻撃力のある巡洋艦など、そう簡単にできるものではありません。

火鉢にもたれかかったりため息をついてみたり・・。

そして何をするでもなく夜が明けてしまいましたの巻。

「しゃあない、風呂でも行くか」

この頃は普通に皆風呂屋に通っていて、風呂屋も早朝から開けていたんですね。

「相変わらずお早いですね、先生」

顔見知りの人が子供を連れて入ってきました。

平賀がしょっちゅう朝風呂に入りにきていたとわかるセリフです。

子供が朝っぱらから風呂場に持ち込んだ船のおもちゃを見て、

当たり前のように目黒の実験場の水切り装置を思い出す平賀(笑)

いきなり難しい顔になり、男が

「今年の菊はいかがでした?」

とお愛想をするのも耳に入らぬ様子で、突然湯船から上がってしまいます。

お風呂のおもちゃで何か思いついたのか?

家に帰るなり高速唾つけページめくりで資料に没頭(笑)

そんな父親を気遣って、娘のみつ子はある策略をしていました。

「あたし自信があるわ」

と弟に向かって明るく宣言するのを母親が聞きとがめ、

「何のお話?」

「みっちゃんがね、今日の演奏会にお父さんをお連れするって言うんですよ」

母親は音楽に趣味のないお父さんが行くわけがない、

と決めてかかりますが、みつ子はあきらめません。

丸めた紙を床に放り投げたかと思ったら、拾い上げてもう一度凝視し、

ため息をついて頭を抱え込む。

せっかく銭湯でいい考えが浮かんだと思ったのにドツボにはまってしまう平賀。

こんな調子なので、身体に障るのではと言うのが家族の心配なのです。

あきらめて朝食を取ることにし、居間にやってきた父親をみて、

これはチャンス、と顔を輝かせるみつ子。

「おとうさま!」

床に新聞を置いて読んでいる父に彼女は前から編んでいた

セーターを渡します。

「暖かそうだね。なにかご褒美あげようか」

「ええ!」

実は彼女が狙っていたのはこれだったのです。

なかなか策略家ですな。父親似かしら。

なのに父親は

「お母さんからもらいなさい」

するとみつ子、

「あらあん、お父様からいただかなくちゃあ」

「お父さんは忙しくて買いにはいけないよ」

「今日ほんの3時間くらいわたしとご一緒に」

ご褒美にコンサートに一緒に行ってくれ、というのです。

こんな美人の娘さんに一緒にお出かけしてくれと懇願されるなんて

父親冥利じゃないですか。行ってやりなさいよお父さん。

ところがお父さま、話にならんと言う感じで相手にしません。

するとみっちゃんったら、どんな音楽に興味ない人でも

おそらく知っていることを、渾々と父親に向かって説得するのでした。

「でも交響楽にはお父さん、百人前後の演奏者が出るのよ?

とても楽器の種類が多くて、それは複雑な組み合わせになってますの。

ですから指揮者がいて、初めて一つの音楽に纏まっていくんですわ。

指揮者がダメなら、それこそめいめいの演奏者が勝手な調子を出してしまって、

どんな優れた作曲でも魂が抜けてしまいますの」

もし彼女が父親の今置かれている苦悩を知った上で言っていたとしたら

この娘何者?と思わずにいられない深謀遠慮が感じられるアプローチですが、

もちろんそうではなく、娘は無邪気に父親に息抜きをして欲しいのです。

実はさっきの言葉に十分心動かされているっぽい平賀なのですが、

すぐに行くと言ってはなんとなく家族に対する示しがつかんとばかり、

「お父さんは仕事の方が楽しそうだ」

と苦笑いしながらいうのでした。

父思いの娘の策略は、果たしてこの頑固親父を動かすことができるのか?

続く。

自衛隊でも先代「あきづき」や「なみ」型までは、小さい船体に武装を突っ込む平賀先生の呪縛?が続いていましたが「こんごう」型や二代目「あめ」「なみ」「あきづき」型では、ステルス性の追求で、大きめの船体に武装ちょっとになりました。

カッコいいですが、軍艦らしさも「捨てるす」です(笑)

5,500トン型軽巡洋艦を3,100トンで建造し、建造費、維持費を減少させる事を目的に用兵側からの要求ではなく平賀造船大佐からの提案であったのでただ1隻の試作艦となりました。

基本の考えは駆逐艦の考えで主砲、魚雷発射管を中心線上に配置し、主砲、魚雷発射管の量は減じるけれども片舷発射能力は同等としました。

造機部門にも駆逐艦方式として重量軽減と重油焼(それまで石炭と混燃)等を提案し、重量軽減に努めました。ボイラーは高温、高圧とすればもっと良好となりますが難しい技術が伴いタービンと共に当時の日本では結構困難でした。造兵部門にも新14㎝砲も連装は準砲塔としましたが重量軽減を要求しました。

大正11年6月起工で12年7月31日竣工と僅か1年の建造期間でした。

残念ながら建造中に重量増加となり、3,509トンとなりましたが用兵側は半信半疑でしたが有効砲力、魚雷力、速力は5,500トン軽巡と同等であり、高速艦の難点の船体振動は少なく勝れており、動揺性能も優秀でした。装甲も専門の甲鈑が使用されました(1.5インチNVNC、外板より1区画内方)。

平賀大佐の所信が正しく、無謀ではなかったことが証明されました。特にイギリス等に衝撃を与え、数年に渡り各海軍に興味と話題を与え、ジェーン海軍年鑑にも数年大きく取り上げられました。

発想の転換であり、重油専門としたので燃料搭載が減少、機関の発生力量がトン当たり大きく、機関室も小さくなり、船体も小さくなり、さらに馬力も小さくなり、燃料も減るとの事となりました。

ただ建造法が難しく、寿命も減ることは承知していました。

残念ながらコンパクトすぎて、後日の改造、改正、追加装備の余裕がなく、同型や準同型が建造されず、5,500トン軽巡が主用されました。

「夕張」の経験が古鷹、妙高へとつながっていきました。

球磨と夕張比較

常備排水量5,500トン:3,100トン、馬力90,000馬力:58,000馬力、速力36kt:35.5kt、主砲14㎝×7:14㎝砲×6側面射撃門数6同等、魚雷発射管24インチ×8:24インチ×4ただし側面発射数4門同等

参照光人社福井静夫著「日本巡洋艦物語」、出版協同社福井静夫著「日本の軍艦」、KKベストセラーズ福井静夫著「海軍艦艇史巡洋艦」

完成後水雷戦隊旗艦など勤め、特に大正期米艦隊のハワイ沖等の演習に軍機で行動を秘密とし、無線傍受や情報収集に行動。大東亜戦争開戦時第6水雷戦隊旗艦としてウエーク島攻略、珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦に参加、第8艦隊で第1次ソロモン海戦に参加、昭和19年4月27日パラオ沖で米潜ブルーギルの雷撃を受け沈没。

参照秋田書店野沢正著「日本軍艦100選」

平賀が計画した八八艦隊の戦艦・巡洋戦艦は節減の余地がありませんでした。軽巡洋艦の総重量に対する船殻艤装重量が理屈に反して約50%もあり戦艦35%や駆逐艦40%に比べ大きすぎることに着目しました。

軽巡を大型駆逐艦で防御力を有する物とみなして駆逐艦の軽構造方式として防御甲鈑の配置を工夫して防御効果を減ずることなく板厚を減らしました。

海相要望から1か月後の大正10年6月12日5,500トン型の戦闘能力を3,100トンの盛り込んだ夕張型軽巡を提案しました。

計画中の5,500トン型13隻をこの案にすれば7,000万円から8,000万円を八八艦隊にまわせる計算でした。用兵上の分野まで口を出し、水雷戦隊旗艦として小型は有利、偵察艦としてもさほど劣ると思わない等夕張型の効用を強調しました。

ただ技術屋のなかでも命令系統を構わず指図したり、用兵側の小型の艦が欲しいわけではない、技術屋の遊びに過ぎない、航洋性等の判定は乗る方が判断する等批判しました。

平賀の兄徳太郎と同期の軍令部次長安保清種から義理人情での口利きで試験として1隻だけ建造が認められました。

この辺から用兵側、技術側から平賀を藤本喜久雄に変えるような流れが出ました。

ただ平賀は夕張計画の基礎理念は揺るがなく、用兵側の各艦ごとの攻撃力の要望に同じ理念で実を上げる不譲の精神が燃えていました。

これが古鷹型、妙高型へと変遷します。

批判されましたが夕張、古鷹の計画理念は技術革新を生みましたが、製艦費削減の海相要望にはあまり答え得ませんでした。

危機的な国家財政に抜本的に答えるには八八艦隊放棄となり、加藤海相によって決定され、平賀デザインの戦艦・巡洋戦艦はほぼなくなりました。

古鷹、妙高にしてもその後平賀の許可なしで改造され重武装されます。復原性能や船体強度に問題が出てしまい、友鶴転覆、第四艦隊事件となり、平賀対策ともなりました。

改造余地のない夕張が平賀の思想を残した艦かもしれません。

参照文芸春秋内藤初穂著「軍艦総長・平賀譲」