戦時中の海軍省後援による国策映画、「怒りの海」二日目です。

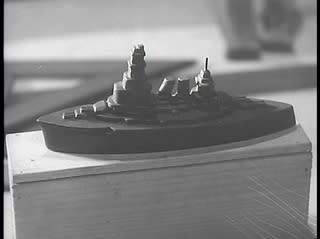

未完のままワシントン条約の結果を受けて廃棄処分となり、

今横須賀港を後にする「土佐」。

平賀譲主任ら造船官たちだけは帽子を振らず、ただ自分たちが心血注いだ

「土佐」の引かれていく姿を目に焼き付けるように凝視していました。

そしてすべてを終え事務所に帰ってきた平賀のデスクに、

小間使いが置いて行ったのは、「土佐」廃艦の記念品です。

それは「土佐」を象った文鎮でした。

わたしはこれまで進水記念として配られた軍艦の形の文鎮を

いろんな博物館などで見ましたが、廃艦記念の記念品というものは

寡聞にして知りません。

海軍というのはこういう儀式をきっちりやるところですから、

もしかしたらこういう経緯で廃艦される船に対しても

誠意を尽くして通常艦と同じように最後を見送ったのかもしれませんが。

事務所の全員のデスクに小間使いが記念品を配っているそのとき、

遥か彼方から爆音が聴こえてきました。

艦政本部の造船官たちは粛然と静まりかえり、窓の外を凝視しました。

心臓をえぐるような爆音が起こるたび、人々は動きを止めます。

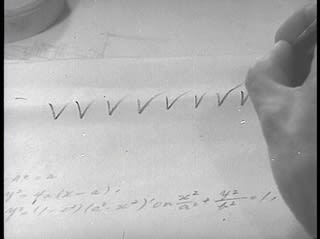

造船士官の竹中は、ちょうど計算式を書き込んでいた紙に

爆音が起こるたびにチェックを書き込んでいます。

実際には廃艦式典をした直後にいきなり実験が始まるなどは

あり得ないのですが、(土佐も実験艦になったのは2年後)

そこは映画ですのでドラマチックに、事務所にいながら

「土佐」がやられている爆音が手にとるようにわかるという設定です。

同じく造船士官の谷(月田一郎)は、手を止めていましたが、

振り払うように定規で線を引きなおします。

しかし民間人の山岸はたまりかねて耳を押さえてしまいました。

自分たちが生み出そうとしていた「土佐」が、

今この瞬間他ならぬ海軍の手によって葬られようとしているのです。

1924から「土佐」は、数ヶ月に渡る実験に従事しました。

実験内容は、亀ヶ首試射場(呉港外)からの砲撃、砲弾や魚雷などに対する防御力強化、

新型砲弾(後の九一式徹甲弾)の効果の研究で、この結果得られたデータは

その後の1万トン級巡洋艦、「妙高」型、「高雄」型、「最上」型、そして

「大和」型の設計に生かされることになりました。

そのとき平賀主任が事務所に戻ってきました。

何事も起こっていないかのように、いつも通り竹中に仕事を命じ、

耳を押さえている山岸に目を据えると、

「何の真似だい、山岸」

書類を机に置き、山岸にも概算を命じます。

「はっ・・・今ですか?」

「今すぐだ」

「できません私には!」

平賀は山岸の顔をしばし凝視してから、

「なぜ」

そのときもう一度爆音が起こり、山岸は机を立ち上がります。

「山岸!」

皆そちらを息を飲んで注目しました。

「我々の仕事は土佐や加賀を作るだけですんだわけじゃないぞ」

「わかっております!そりゃあ・・。

しかしあれには、土佐には、わたしどもの魂が籠っています。

土佐を設計したときのあの精魂込めた日々、私たちには

忘れようったて忘れるわけにはいきません」

可愛い我が子も当然の船だ、という山岸の熱弁を皆息を飲んで聞いています。

「竹中さん、そうでしょう?みんなもそうだろう?

主任だってあれを平気で聞かれるはずはありません!」

平賀はそれに何も答えませんでした。

答えられなかったのです。

確かに当時の造船関係者の間では自嘲的に

「土佐」が「ドザ」(土左衛門)になった

と口の端に乗せられていたのは事実ですが、造船官たちが

こんなに動揺して嘆き悲しんだというのは若干やりすぎの気がします。

実験結果は造船官にとっても今後の貴重な研究の礎となったわけで、

そもそも当の彼らが実験の意味を知らないわけがないのですから。

「土佐」は1925年、2月8日仮搭載物の撤去や自沈用発火装置の取り付けを行い、

「摂津」とともに佐伯を出発し、翌2月9日、艦名の由来となった

高知県沖の島西方約10海里地点にて自沈しました]。

自沈開始は午前1時25分、全没は午前7時頃、自沈地点の水深は350フィートです。

ワシントン条約後、つまり手塩にかけた建造艦を

涙と共に廃棄したときから一瞬にして5年が経過しました。

つまり昭和2年のことです。

これから語られるのが同年起こった「美保関事件」のことだとすると、

嵐の中の訓練中、司令官加藤寛治が、旗艦の艦橋でご機嫌です。

「左舷に近づいたのは?」

「第一水雷戦隊です」

「もっと突っ込ませろ」

「なかなか気合が入っとる」

その時、史実の通りだとすれば、「神通」が「蕨」と、

そしてそれを見て避けようとした「那珂」が「葦」と衝突しました。

「神通」は大破、「蕨」の乗員はほぼ全員助かりませんでした。

この事故は、華府条約に伴う軍艦保有数の削減を、東郷元帥のお言葉通り

猛訓練と個艦優秀主義によって補おうとしていた中起こりました。

悪天候を推して激しい訓練を行なったことが原因ともいえます。

しかしここで不思議な展開が。

長官が、

「飛行機は飛ばんのか」

と唖然とするようなことを言い出すのです。

なんのために?

一人がえっ・・という感じで返事を口籠ると、もう一人が

長官に忖度でもしたのか、こんなことをいうのでした。

「長官、飛行機飛ばせます!」

しかし、ここで嵐のシーンはなぜか一旦途切れます。

打って変わって晴天の空を水上機が飛来するシーン。

これは現場に悪天候をおして救難に出動する飛行機が

どんな訓練をしているかという説明のつもりのようです。

ここはおそらく横須賀の追浜。

つまり間違いなく本物の海軍の交通船が登場です。

竿で岩壁を押している水兵さんたちは紛れもなく本物ということになります。

戦中の国策映画でははよく軍協力のもとに本物の兵隊がエキストラをしていますが、

わたしなどそういうのを見るとこの若い人たちはこの後どうなったんだろう、

などと必ず考えてしまいます。

降りてきたのは平賀少将をはじめとするおなじみの造船官たちでした。

早速ここでも考え事に没頭して勝手な方向に歩いて行ってしまう平賀。

平賀には仕事に没頭するあまり周りの些事にかまわず

ちょっとした変な行動をとることが多々あったと言われています。

考え事をしながら歩いていると、顔見知りの軍人たちに遭遇しました。

海軍省検閲済みだけあって、俳優の敬礼はちゃんと海軍式です。

右の人は駆逐艦乗り。

「巡洋艦の方はお進みですか?」

といきなり核心に迫ったことを世間話として口に乗せると、

「小型のね・・・小型でうんと威力のあるのをと思ってね」

すると左の飛行士官が

「ほう・・・写真機で言えば『ライカ』ですな」

当時はライカが「小型で優秀」という代名詞だったんでしょうか。

「早く乗ってみたいですなあ」

「乗り心地は保証できません。あくまでも戦う船なので」

「いや、長屋住まいは慣れてますからな」

そんな和気藹々とした会話を交わす彼らの頭上を旋回していた水上機。

飛行士官も言うように飛行機も激しい訓練中だったのですが、

いきなりきりもみを始めました。

「やった」

このセリフは、じつに現場っぽいと思いました。

さすが現役軍人。

海に墜落した飛行機を見ても、眉を引き締めるだけです。

誰もひとことも発せず、身動きもせず、飛行機の消えた海面を凝視するのでした。

場面は再び嵐の海の上に戻りますが、先ほどの「美保関事件」で

出動した水上機ではなく、今度は複葉機、艦載雷撃機の着艦訓練が行われています。

この頃の複葉機ですから、当然コクピットは外にむき出しで、

前方に申し訳程度のシールドガラスが付いているだけのもの。

しかしこちらは荒天をおして訓練を行ったのではなく、

訓練中に天候が急変してしまったということのようです。

母艦では全機帰還命令を出しましたが、一機が戻りません。

コクピットの澤井少佐は操縦しながらなぜかにやりと不敵に笑うのですが・・。

記事によると、着艦しようとして機体がマストに激突し、お亡くなりになりました。

(-人-)ナムー

場面は変わってこちら平賀邸では書斎で平賀が仕事中です。

合間に「土佐」の廃艦記念文鎮を手にとって眺めつつ・・。

平賀の妻、カズが夫のためにの紅茶を淹れています。

部屋には原節子演じる平賀の令嬢、みつ子が奏でる

ショパンの「雨だれ」が流れています。

インテリで文化的な家庭であることが窺えます。

しかし母親は、夫の邪魔になるとばかり、

「みつ子さん、もう遅いのよ」

「でもお父様まだおきていらっしゃるでしょ」

「ですからお邪魔になるといけないでしょ」

「お慰めしてるのよ。

お疲れの時は音楽ってとってもいいものなんですけど」

「だめですよ。ご趣味のないお父様には」

ショパンの雨だれが聴こえたくらいで気が散るようなタマだろうか、

という気がしますが(笑)

それにしてもこの頃の「山の手言葉」は美しいですね。

妻は仕事中の夫の机に黙って紅茶を置きますが、

夫はその紅茶のカップにタバコの灰を落とします。

右、灰皿。

どうしてこの形状の灰皿を使っている人がカップに上から灰を落とす?

と突っ込みどころ満載です。

今時の妻ならせっかくわざわざ紅茶を淹れたのにお礼もないとか、

カップに灰を入れるなんてとか、そもそもタバコは健康にどうなのとか、

黙っていないところでしょうけど、この頃は違います。

仕事に夢中になるとどうしようもない旦那様、という感じで

彼女は愛しげに笑い声を立てるのでした。

「子供たちは寝たのかい」

「コウイチとみつ子はまだ・・」

「そろそろ学期試験だねコウイチは」

「そうだ、みつ子のピアノはだいぶ上達したみたいじゃないか」

ご興味が全くないってことはないみたいですよ奥さん。

「お紅茶取り替えます」

「はい」

はいじゃないが。あんたが灰いれたんだろうが。一言何かないんかい。

艦政本部での水路実験が行われています。

ここはわたしの記憶に間違いがなければ目黒の艦艇装備庁、

艦艇装備研究所に今でもある実験用水路のはず。

艦体の水の抵抗の実験(らしきこと)が行われています。

山岸さんが悲壮な声で一言。

「だめだ!」

実験結果をもとに平賀先生がお説教。

「君、僕があんなに言っただろう!

要求された〇〇は〇〇せないんだよ!」

(聞き取れなかったのでお好きな言葉を入れてください)

「はあ、しかし、スピードのことを考えますと・・」

「もちろん〇〇33ノット、これは絶対に動かせないんだ。

あちらを立てればこちらが立たんのならば何も苦労はないんだよ。

あちらも立てこちらも立てるのが我々の狙いなんだ」

「大丈夫でしょうか。

自分の設計でも従来のものよりずっと長くなっているんですが」

そこで一般原則に捉われず工夫をしろ、と平賀少将はおっしゃいます。

「とにかくやり直したまえ!」

「速力は30ノット以上も出ているんだ。

(次のライン全く聞き取れず)艦体の強度が肝心なんだ。

波に対する抵抗を十分考えに入れてもう一度持ってきたまえ」

実験が失敗して帰ってきた椅子に山岸は座り込み、

「やっぱりあの型じゃ重心が悪すぎるんだ」

急展開した時に倒れるだけでなく、魚雷の発射もできないというのです。

「3000トンで5000トンの威力を持たせるなんて無理なんだよなあ」

ワシントン条約による艦艇激減のしわ寄せは技術者にもきていました。

大型艦の威力を持つ小型の軍艦を作るなど、魔法でもなければ不可能です。

船の形をいくら変えても機関が同じなら何の意味もないですしね。

しかし平賀とそのチームは、その不可能に挑戦しようとしていました。

続く。

艦艇装備研究所は岩国に移転になります。どうなる。目黒の大水槽!

参照文献にはA115案、116、117、118、119、120、121、122,123、124、124´、125、126、126A,126B、126C,127案があり主砲が連装4基から5基へ、煙突も2本から1本へ、傾斜装甲の採用等相当変遷しています。

最終127案が大正7年3月27日決定されましたが長門型から傾斜装甲の採用で防御力強化、主砲の増加が図られました。

煙突は後部に傾斜した直線1本であり、前部マストはまだ艦橋等と一体ではなく、上部構造物が短く、主砲は前部が2基背負い式で後部3基が山形に配置されています。

この模型は大正13年に「陸奥」が、大正14年「長門」が煙突排煙逆流に対応するために前部煙突を屈曲させた誘導煙突の姿であり正しく「土佐」を表していません。

ワシントン軍縮条約で廃艦がきまり、記念品が作られたのか分かりませんが姿が長門型の大正13年、14年の姿を現しており考証間違いとなっています。

参照KKベストセラーズ福井静夫著「海軍艦艇史 戦艦・巡洋戦艦」、海人社「世界の艦船」No925

機体そのものは陸上機と違わないですが車の代わりにフロート2本を付け、主翼上反角が減少しています。垂直安定板こ少し大きくなっています。

全幅11m、全長8.78m、全備重量1,750㎏、480馬力速力222㎞/h、乗員2名、昭和9年採用

航空機採用で教育を受けたセルピン団が持ち込んだアプロ水上初級練習機の後採用された九〇式水上練習機かもしれませんが?

参照光人社佐貫亦男監修「日本軍用機」

なお車輪の陸上機は赤トンボのつもりのようですが車輪が華奢で着陸に耐えられるものではないようで模型のようです。ましてや攻撃機は複葉でその桁形状から八九式一号攻撃機を模しているかもしれませんがエンジン形状も違うし、車輪間隔が広く、頑丈なものとなっています。

赤トンボであれば5,000機以上生産され海軍協力であれば実機が使用出来たと思いますが?

蕨は衝突と同時に火災発生船体二分して艦長以下92名とともに沈没しました。

神通に続行していた那珂が神通を避けようとして右に転舵した瞬間、葦の左舷後部に衝突、葦は3番砲から後方が切断され死者27名となりました。

那珂は艦首中破でした。

神通艦長水城圭次大佐は軍法会議で「先頭艦の艦長以外にこの責任を負う者はいない」と発言、自分の責任を強調しました。

軍法会議の結論が出る前日昭和2年12月26日自宅でカミソリで頸動脈を切り、自決しました。

ワシントン軍縮条約での量の不足を技量で補う猛訓練での悲劇でした。

神通、那珂とも5,500トンの川内型3隻の2隻でした。

基準排水量5,195トン、常備排水量5,595トン、全長162.15m、幅14.17m、吃水4.8m、主缶12基、90,000馬力、速力35.25kt、兵装14㎝単装砲7基、8㎝単装高角砲2基、連装魚雷発射管4基、機雷56個、水上偵察機1機、乗員440名

神通 大正14年7月30日 神戸川崎造船所で竣工、昭和17年2月27日スラバヤ沖海戦で敵駆逐艦2隻撃沈、ミッドウェー海戦、ガタルカナル島撤収作戦参加、昭和18年7月12日コロンバンガラ沖夜戦で米巡洋艦4隻と交戦、被弾、被雷により沈没

那珂 大正14年11月30日横浜船渠で竣工、スラバヤ沖海戦で敵軽巡撃沈、中部太平洋での輸送作戦従事、昭和19年2月17日阿賀野救援に向かう途中、トラック島沖で米空母機の攻撃を受け沈没。

参照光人社「写真日本の軍艦 第9巻 軽巡Ⅱ」、新人物往来社「日本海軍艦艇総覧」

乙軍艦隊は美保湾を24日午後10時出撃、月齢26.4 細身の三日月で演習時は月明かりがなく、ややうねりのある荒れ模様の海域でした。

神通は午後11時6分左30度に甲軍艦隊を発見、探照灯で友軍に通報、那珂とともに襲撃、甲軍の龍田から探照灯照射を受け、離脱、右旋回で甲軍艦隊後尾に接触することを企図、乙軍の第27駆逐隊の隊列に旋回する神通、那珂が突っ込み衝突しました。

周囲の艦艇からの救助は速かったのですが蕨の救助者は22名でした。

沈没位置も早期に特定されましたが水深の理由で引上げは不可能でした。

横須賀鎮守府での軍法会議で「不用意な大角度変針、旋回中の周囲への監視不足、探照灯照射による眩惑への対処不十分」が事故原因と指摘されました。

水城大佐自決、第27駆逐隊司令倉田弘保中佐は隷下駆逐艦誘導不十分として謹慎、後で予備役でした。

演習企画の連合艦隊司令部に処罰がありませんでした。

境港市台場公園に慰霊碑、佐世保海軍墓地に駆逐艦蕨及び葦受難者忠魂碑が建立され蕨91名、葦28名計119名の殉職者を奉り、悲劇を今日に伝えています。

蕨及び葦

樅型駆逐艦21隻の2艦

大正6,7年の八四艦隊、八六艦隊計画の中型駆逐艦で大型駆逐艦峯風型を縮小した艦型でした。重油専焼缶とギヤード・タービンの採用で速力36ktを実現しました。

従来艦が荒天の耐波性不足で艦橋等が破損していたので船首楼にウエルを設け発射管、その後ろに艦橋配置としました。就役後主力艦隊直衛兼襲撃任務で晩年は海外警備に用いられました。

大東亜戦争前に多くは除籍されましたが哨戒艇や雑用に使用された艦もあります。

ウエーキ島占領で苦戦して昭和16年12月22日海岸に擱座放棄となった第32、33哨戒艇はこのクラスの葵と萩です。

蕨 大正10年12月19日」藤永田造船所で竣工、昭和2年8月24日衝突沈没

葦は大正10年10月29日川崎造船所で竣工、昭和2年8月24日損傷復旧、昭和15年2月1日除籍、雑役船、戦後解体されました。

要目

基準排水量770トン、全長85,3m、幅7.9m、吃水2.4m、主缶3基出力21,500馬力、タービン2基、2軸、速力36kt、兵装12㎝単装砲3基、6.5㎜」単装機銃2基、53.3㎝連装魚雷発射管2基、乗員107名

参照海人社「世界の艦船」No772,784

島根大学生が色々当り、九州大学プロジェクトが水中カメラで先週撮影したものが下のユーチューブです。

https://www.youtube.com/watch?v=UGBdexdIQaw

前部の船体が写っており、切断部が分かります。

水深90m余りで、当時は引上げが出来なかったようです。

何かの縁のようですが若い大学生が気にして今後に伝える事に言及しておりありがたいことです。

外舷より約25m手前に落下した40㎝砲弾が水中を進行し、外板に命中、舷側甲鈑下を貫通し、水雷防御壁を突き破って機械室で炸裂、大被害を生じました。

水栓下も主砲弾防御の必要性と水中弾道が優れ、跳弾たならない徹甲効果の大きい弾丸研究が完成されました。

参照出版協同社福井静夫著「日本の軍艦」