練習艦隊出航行事の続きを見るために来られた方、すみません。

今日は5月24日、義烈空挺隊が作戦決行した日からちょうど69年目にあたります。

ですので空挺館で見た義烈の資料についてのお話をさせてください。

陸上自衛隊の習志野駐屯地にある空挺館は年に何度か公開されます。

わたしは今年1月の降下始めを観に行ったときにここを見学したのですが、

4月6日の桜祭りにも行って、写真を取り直したいと考えていました。

ところが当日は天候が不順で雨が時々降ったりいきなり晴れたり。

わたしの住んでいるところと千葉県習志野市の天気は違うかもしれませんが、

何しろ手首の怪我もまだ完治していないので家族に反対されあきらめたのです。

今HPを見に行ったら、3500人の観客が訪れたということで、この数字が

例年と比べて多いのか少ないのかわかりませんが、降下始めの4分の1の数字。

おそらくお天気のせいで出足が悪かったのでしょう。

さて、わたしは2年前、義烈空挺隊強行着陸せり、そして彼らが迎えたその日

というエントリで、帝国日本軍で成功した空挺強襲作戦である義烈空挺隊について書きました。

わたしが義烈という名前を初めて知ったのは、その少し前に訪れた知覧にある特攻資料館です。

航空機特攻や特殊潜航艇による特攻はある程度の人が知っていても、義烈空挺隊や、

あるいは薫空挺隊などの空挺特攻についてあまり知る人はいません。

しかもここでの写真によるパネルだけの説明では、資料館に訪れる人の関心を引くことに

成功しているとはとても見えませんでした。

そのときのわたしには、義烈空挺隊の数少ない資料のすべてがここ、

第一空挺団が所属する習志野駐屯地の空挺館にあるとはつゆ知らなかったのです。

出撃前各々自分の故郷の方角に黙祷する写真から製作されたものです。

エントリでも書いたように、彼らは特攻隊として組織され(志願では有りません)

そのための訓練を受け、何度も実際に突入の命令が下されながら、

その都度中止になるということが何回も繰り返されていました。

こうなったら一思いにさっさと往かせてくれ、というのがおそらく

全ての隊員の悲願でもあっただろう、とわたしは半ば想像でこのように書いたのですが、

やはり生存者の証言によるとその焦燥感はともすれば自らを

「愚劣食う放題」

と自嘲するような風潮にまでなったということです。

義烈空挺隊の装備。

彼らは自分たちの任務のために制服のポケットを増やし、

このような装備を体につけた状態で突入することを考え、用具入れを考案しました。

ここにあるいずれの写真も鮮明でないのでわかりませんが、

ネットで時々見る比較的はっきりした彼らの軍副姿を見ると、

ところどころにシミのような汚れのような部分があります。

これは彼らが自分たちなりに迷彩柄を墨や草木の汁で施したものだそうです。

全部写っていないのですが、まるでプランジャーのような棒は、

使い方も本来のプランジャーのようなもので、先に炸薬を付けており、

突入後、敵機の翼の根元にこの棒を押し付けると、先の吸盤で吸着する、

吸着したら点火装置を作動させ柄を抜いて避退する、というものでした。

何にでも工夫をこらすのが日本人ですが、こういう武器も日本人ならではで、

アメリカ人なら考えもつかなかい次元の話だったのではないでしょうか。

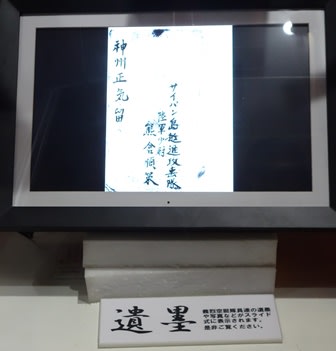

空挺館にはこのようなモニターから、多くの義烈空挺隊員の遺墨が

次々に写し出されていました。

このような個人名の遺墨の現本は元々遺族が所持しているのでしょうが、

このような寄せ書きになると、生き残った戦友が保存し、

その方が亡くなれば遺族が寄贈するのかもしれません。

ここに寄贈された遺書もあります。

この頃の軍人ですから筆は使い慣れていますし、実際

いろんな遺書を見ても皆達筆なのに驚きますが、勿論「そうでもない」

字も、失礼ながらあります。

つまり、今と同じで上手な人もいるけどそうでもない人がいるということで

逆にこういうのを見るとリアリティが有るというか、現代の

我々の隣にいるような若い男の子がこうやって覚悟をしたため、

そして死んでいったのだという現実を見る気がします。

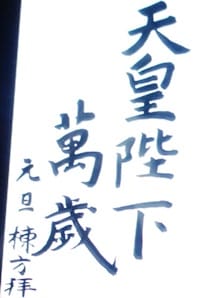

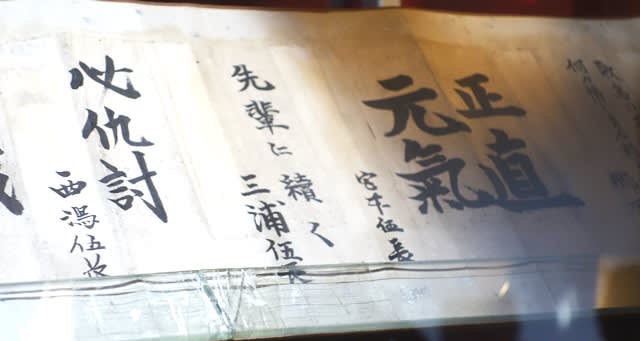

まるで小学校の書道の課題のように二文字ずつ並べられた

「正直 元気」。

衒いのないあまりに素直すぎる言葉からは、おそらくその言葉の表すように

元気で素直な、明るい笑顔が浮かんできそうです。

「先輩に続く」

というのも、たとえば「我は往く」などという決意の書に比べると

皆で揃って往くなら心強い、というような仲間意識が感じられます。

一緒に死のうと誓って過ごして来た仲間と一緒なら怖くない、

という風にも取れるのですが、これを弱さと言い切るには

あまりにも彼らの最後は壮絶なものでした。

先ほどの書もそうですが、「普通の男の子」が、その時代に生まれ

そうして国を護るという決意の元に死んでいったということです。

「必仇討」

彼には敵を討たねばならない誰か身近な戦死者がいたのでしょうか。

それとも、ここ沖縄で連日連夜アメリカ軍の攻撃によって死んでいく

民間人の敵でしょうか。

いや、彼らを守るために出撃していく特攻隊の仇でしょうか。

出撃に際し私物の整理をする義烈空挺隊員。

寝転んで遺書をしたためているように見えます。

几帳面な性格なのか、きっちりと並べられたものの上に、

一つ一つ封筒が付けられています。

その遺品を託す人にあてて一人一人に手紙を書いているのでしょう。

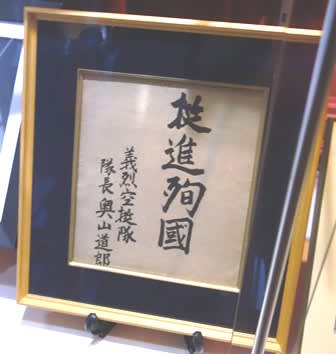

義烈空挺隊の隊長、奥山道郎大尉の遺墨です。

挺進殉國。

読んで字のごとく挺進によって国に殉じた奥山大尉。

わたしは見なかったのですが、知覧には奥山大尉の数学のノートが展示してあるそうです。

なぜ数学のノートが展示してあるのか分かりませんが、おそらくそれが

奥山道郎の学生時代の怜悧さや性格を表しているものだからでしょう。

陸士に入った時点で秀才であることは疑うべくもないことですが、

この人物を見て感じるのは、その造作から導きだされるような

「明朗」とか「温厚な」という雰囲気に加え、そのロイド眼鏡の奥は

実に聡明かつ怜悧な光をもつまなざしをしているということです。

もし同じ人物が平和な時代に生まれていたら、この写真に漂う

一種悲壮なまでの緊張はその表情から失せ、明朗なこの若者はあるいは学者となって

研究をしていたかもしれない、というようにも見えます。

実際の奥山大尉は典型的な「空挺タイプ」で豪放磊落、

明るく剛直な隊長だったということです。

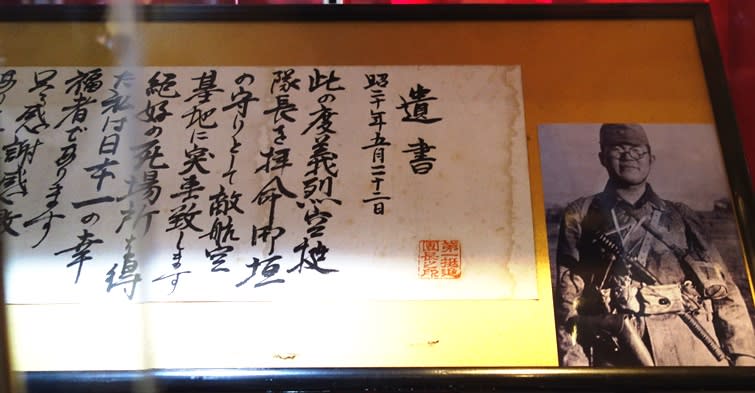

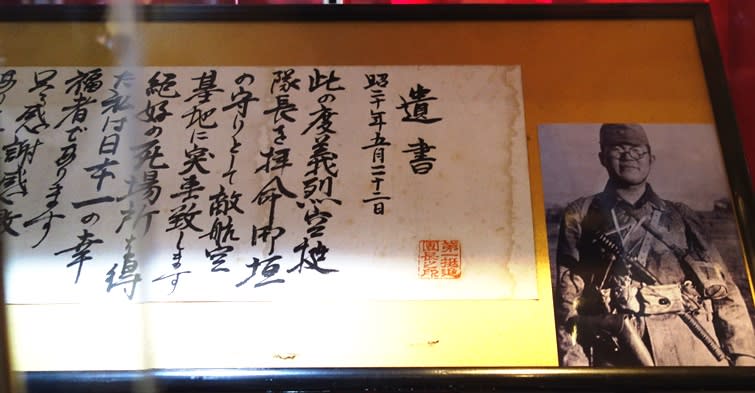

遺書は作戦実行日の2日前に書かれました。

第一挺進団の押印がなされたその巻き紙には、こう書かれています。

遺書

「昭和二十年五月二十二日

此の度、義烈空挺隊長を拝命

御垣の守りとして敵航空基地に突撃致します

絶好の死場所を得た私は日本一の幸福者であります」

只々感謝感激の外ありません

幼年学校入校以来十二年

諸上司の御訓誡も今日の為のように思はれます

必成以て御恩の万分の一に報ゆる覚悟であります

拝顔お別れ出来ませんでしたが道郎は喜び勇んで征きます

二十有六年親不孝を深く御詫び致します 道郎

御母上様」

この遺書を見て思うのは、義烈空挺隊の出撃が何度も中止になり、

その都度かれらが自分の遺品をまとめては預けることを繰り返したことで、

つまりそれは彼らがその都度遺書を書き換えて来たということです。

奥山大尉のこの遺書が、最初から最後まで同じ文言だったのか、それとも

出撃のたびにその心境から少し変化していったのか、今となっては

知るすべも有りません。

ただ、この5月22日に書かれた遺書の中の言葉、

「道郎は喜び勇んで往きます」

と同じ言葉を、奥山隊長は出撃の際

「全員が喜び勇んで往きます」

と言い換えて使用しました。

これはわたしが前エントリでも書いたように、何度もその出撃を阻まれ、

忸怩たる思いで待機し訓練を続けて来た彼らの偽らざる心境で、

この言葉こそ、最終的な出撃に際しての彼らの万感の思いを語るものだったでしょう。

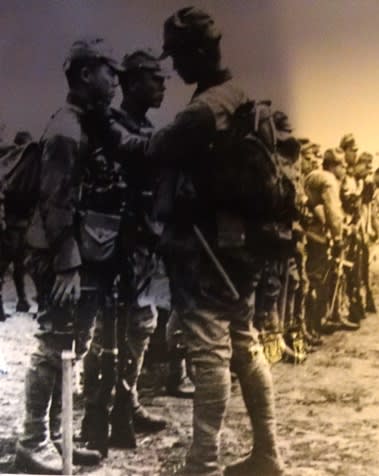

隊容検査前の義烈空挺隊員たちの様子です。

襟元を直しているとも、襟の階級章を外しているとも言われている写真です。

左の、襟を直されている隊員は柄付き吸着機雷を持っています。

手を伸ばしている隊員の背嚢には、予備の吸着機雷が括り付けられています。

奥山大尉も最後の瞬間、襟の階級章を外していきました。

これには、第一挺進団の隊長である中村大佐が、奥山大尉の襟章を見て

「その階級章はもう要るまい」

と言ったところ奥山大尉はそれを笑いながら外し、大佐に渡したという話が残っています。

「要るまい」つまり階級章が不要になるとはどういうことかと云うと、

この作戦によって戦死、すなわちもう大尉ではなくなるという意味です。

奥山大尉は戦死後、全軍でも異例の三階級特進をして大佐になっています。

厳密にはまず、 作戦成功の功に対し少佐に昇進、その後戦死が判明し、

それに対して二階級特進となったので、一度に三階級昇進したということです。

階級章の横に印鑑がありますが、これは中村大佐が最後に

「お母さんに何かないか」

と言いかけたところ(奥山大尉は父親がおらず母一人)、奥山大尉は

胸ポケットからこの印鑑を出して大佐に渡したということです。

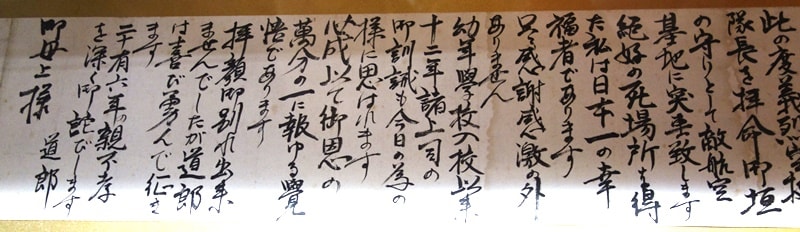

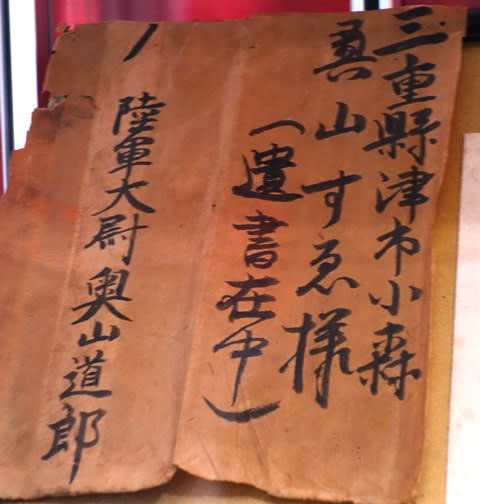

奥山大尉が書いた母親への遺書の表封筒。

郵送するものではないのにちゃんと住所をかいています。

義烈空挺隊の宿舎の近くに「極楽湯」という銭湯が有りました。

空挺隊の弊社の風呂が手狭だったため、陸軍は近くの銭湯を彼らのために

借り上げていて、 訓練が終わると隊員たちはそこでいつも風呂を使っていました。

その銭湯の経営者である堤はつさんを、隊員は親しげに「小母さん」「小母さん」と呼び、

はつさんもお茶を出してやったり、縫い物を引き受けてやったりして、

その最後のわずかな時間だけでも家に帰ったように世話を焼いてやったのだそうです。

出撃の早朝、常連の隊員たちが別れの挨拶に来ました。

彼らが出撃することを告げ、有り金を全部彼女に差し出したとき、はつさんは

畳の上に泣き伏したと言います。

彼らのひとりがはつさんに宛てた遺書が残されています。

「おばさん 毎度御無理申し上げ誠に有難く厚く御礼申し上げます。

待機中の私達も、愈々最後の任務に向い突進致します。

私達にいつも御親切に慰めて下さったおばさんの気持ちには感謝の他ありません。

私達も笑って嵐に向い、笑って元気一杯に戦い、笑って国に殉じ、

笑って皆様の御期待に報ゆる覚悟です。

どうぞ元気に皇国護持のため、東亜防衛のため頑張ってください。

最後に御親切に対し感謝と御礼を申し上げ、御一同様の健康を祈り上げます。

愛機南へ飛ぶ。

乱筆にてさようなら」

「愛機南へ飛ぶ」というのは1943年に公開された佐分利信主演の映画です。

映画の題名にちょっと引っ掛けて、洒落てみたのかもしれません。

その後、義烈空挺隊が玉砕したと聞いたはつさんは

「なんとかあの兵隊さんたちの霊を慰めてあげよう」

と、彼らが置いていった金75円(今の10万少しくらい)を基金に、

自宅横の道に面したところに普賢菩薩像を建て彼らの霊を祀り、

その後も毎日の参拝を決して欠かさなかったということです。

ところで、このブログのある読者に奥山大尉の縁戚に当たる方がおられます。

勿論その方も防衛や軍事に興味を持っておられるのですが、お話によると、

奥山大尉の親族には昔は軍人が、そして戦後は自衛官もおられるとのこと。

「防人の家系」なのですね。

前エントリで海軍が陸軍の突入を待てなかったとありますが、それはよく分かります。今でも陸上自衛隊航空部隊は洋上飛行を嫌がります。十数年前までTACANさえありませんでした。

TACANとはTactical Air Navigationです。元来は、洋上の空母を飛び立った艦載機が安全に帰投するための装置で、携帯電話と同じように基地局(空母)と端末(航空機)のペアで構成されます。

今は空母だけでなく、どこの航空基地にもありますが、十数年前まで陸上自衛隊の航空基地(駐屯地)に基地局すらありませんでした。

要するに、地形を眺めながら飛ぶことは得意ですが、地図を見てナビゲーションすることはちょっと苦手なのです。

陸上自衛隊は、当たり前ですが、陸上で戦います。彼らの飛び方は匍匐飛行(Nap Of Earth: NOE)と言って、敵に見付からないよう、地を這うように稜線ギリギリを低空飛行します。昼間でもかなり危ないですが、それを夜間でもやります。そのため、時々、接触事故があります。

米陸軍でNOEが出来るのは、SOAR(Special Operation Air Regiment: 特殊作戦航空連隊)だけで、一般の航空部隊はやりません。特殊作戦は密潜搬入が基本なので、必ずNOEです。

あれだけきめ細かい操縦が出来るのに、何もない洋上でのナビゲーションは苦手なようです。不思議なものです。

義烈空挺隊とは関係ないですね。済みません。

メールにお返事したいのですが、いつぞやのアカウント紛失事件のときに

K・Iさんのアドレスも無くなってしまいました。

空メールで結構ですから、一度Hotmailの方にアドレスを頂けませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。