近頃何かと呉方面に用事ができるわたしですが、その間隙を縫って

「大和ミュージアム」と「てつのくじら館」で見学をしています。

特に「大和ミュージアム」は、思い出せるだけで4回は観ているので、

これで5回目ということでこのタイトルとなりました。

本日は4月7日。

戦艦「大和」が坊ノ岬沖海戦で戦没した日でもありますので、

大和ミュージアムの展示について取り上げてみたいと思います。

このカープ優勝の垂れ幕で、いつ頃の訪問かわかってしまいましたね。

この時、大和ミュージアムは、海底に眠る「大和」を

改めて潜水調査したということで、その資料を公開していました。

初代「大和」と小野浜造船所。

6月1日から展示が始まる企画です。

そういえば「大和」の名前を持つ初代の船があったんでしたっけ。

小野浜造船所は神戸にイギリス人のチャールズ・キルビー(左上の人)

が仲間のイギリス人とともに作った造船所で、初代「大和」は

ここで建造されたスループと言われる帆走軍艦でした。

なぜ東郷平八郎の写真があるかというと、なんとこの「大和」の

初代艦長が東郷平八郎中佐(当時)だったからです。

なお、東郷は「大和」艦長就任中に大佐に昇進しています。

常設展示の他に、「呉の人々の生活」みたいな企画展示があり、

撮影は禁じられていましたが、出口に入船山の長官公舎の写真パネルの前で

ここだけは記念写真を撮れるというコーナーがありました。

最初に来た時には常設展示のほとんどが写真可能だとは知りませんでした。

基本的に、個人の遺書や写真以外は撮ってもいいことになっています。

ほぼ実物大の「罐焚き」お仕事中。

これは「金剛」に搭載されていた「ヤーロー式ボイラー」といい、

名前はヤーロー(社)ですが、実はそれを元にして作った「艦本式」です。

ボイラー全体が三角形で「A」の形をしているのがお分かりでしょうか。

この「A」の上部には「蒸気ドラム」、二つの脚元には「水ドラム」があります。

汽罐の仕事は、艦の底の方で、万が一沈没の時には助かる可能性の

全くない職場だったため、そこに勤務する機関学校卒の士官は

肝の座った一種凄みのある人物が多かった、と何処かで読んだことがあります。

今回は、目についたものだけを撮影しました。

これは東郷平八郎元帥が愛用していた懐中時計です。

「オールドスミス&シルバースミス有限会社」という

ロンドンのメーカー製であることがケースに書かれています。

BY APPOINTMENT TO H.M. THE KING

とも書かれているので、東郷さんが留学していた頃(ビクトリア王朝時代)

ではなく、その後のエドワード7世かジョージ5世の時代に製作されたもの。

つまり東郷さんがうんと偉くなってから購入した品であろうと推察されます。

国費で留学している学生に買えるようなものでもなさそうですね。

手巻きの時計は9時12分40秒を指したまま永遠に動きを止めています。

第6潜水艇についての写真も、わたし的には当時潜水艦ブームだったので撮っておきました。

潜水艦事故で殉職した佐久間大尉と13名の乗員の写真。

事故が起こったのは明治43年(1910)ですが、左上の呉工廠の写真は

5年後の大正5年に撮られています。

皆さん、これが何を意味するとお思いですか?

実は、年鑑によると、この年の夏この事故を起こした潜水艦は

「二等潜水艦に分別された」とあり、さらに、

名前を「第6潜水艇」とされて除籍になったのは1920年のことなのです。

ということはつまり、

事故が起こったとき潜水艦は「第6潜水艇」ではなかった

さらに海軍は、

事故で14名が亡くなっていた潜水艇を、その後10年間使用し続けていた

ということになるのです。

今の感覚では、後に乗る乗員の気持ち的にもいかがなものかという気がしますが、

当時、佐久間艦長の事故潜に乗組むのは「名誉」という風潮だったのかもしれません。

(註:この部分についてはコメント欄をご覧ください)

退役後、第6潜水艇は潜水学校に艦体を展示されていましたが、

GHQの命令によって終戦後すぐ解体されてしまいました。

その後船体は桟橋となり、第6潜水艇の潜望鏡プリズムは、現在

海上自衛隊潜水艦教育訓練隊の潜水艦資料室で保存されています。

最初に来た頃には目にも止まらなかったこんな記事も、

あーそうそう、そんなこともありましたねーと余裕でわかってしまう。

こんな時、曲がりなりにも研鑽の結果があったようでちょっと嬉しくもあります。

それはともかく、ここでもお話ししたことのある「友鶴」転覆事件についてです。

現在連載中の漫画「アルキメデスの大戦」では、この事件が取り上げられ、

(友鶴は”峰鶴”とされている)

船の設計をした艦政本部の藤本造船少将の自殺も描かれています。

(ついでに平賀譲先生らしき人がどことなく悪役でワロタ)

これもブログで掲載したため、図らずも詳しくなってしまった第四艦隊事件。

いずれも間接的に軍縮条約の齎した悲劇であったと言えましょう。

その軍縮会議の結果に反対するチラシが展示されていました。

なんども来てるけど、こんなの今回初めて気がつきました。

昭和9年ごろ、軍縮会議の結果を受けて、上野の松坂屋で行われた

「海軍軍縮展」なる催しで配られた一般向けのパンフレットです。

なんとびっくり、デパートで軍縮会議に反対するための展示をしてたんですね。

パンフは「英米日」の軍艦保有割合「553」の「5」をハサミで切る水兵、

屑箱に空母や航空機を「捨てて」いる海軍軍人、日本列島を

(当時日本であった朝鮮半島にも日本の旗が立っている)手を繋いで囲み、

外敵から守ろうとする水兵さんたちが象徴的に描かれ、キャプションには

軍縮会議に対する日本の主張

軍備均等権を確立して不公平なる5・5・3を撤廃す

不脅威、不侵略の軍備を目標として兵力を縮小し国防安全感を確保す

そのためには攻撃的兵力(例えば航空母艦)を大削減し、

防御的兵力(例えば潜水艦)を充実す

などと書かれています。

このころ潜水艦は防御的兵力(つまり哨戒が主目的)だからおk、という考えだったのね。

進水式に使われるハンマーと斧はいくつか展示されていましたが、

この時「ちよだ」の進水を見たわたしとしては、空母「千代田」 の

起工式に使われたノミと進水式のハンマーに注目してみました。

さて、潜水調査による海底の「大和」探索の様子は、会場のモニターで

見ることができましたが、当然のことながら撮影禁止でした。

これは喇叭手が使用していた楽器の持ち手部分。

腐食して朝顔の部分が切れてしまっています。

伝声管と海水ホースのノズル。

バッテリー。

何に使われていたものかの説明なし。

そして靴底。

どんな人が履いていたのだろう、などとつい見入ってしまいます。

「大和」については、つい最近海底探査の結果が出たということで、

その動画を艦内のモニターで観ることができました。

山口多聞中将の参謀飾緒。

最高級品で作りが丁寧だったせいか、劣化がほとんどありません。

写真の上は山口多聞が大佐時代所持していた大日本帝国外国旅券。

昭和9(1934)年6月1日付で在米大使館附武官に赴任した時のものです。

「大和ミュージアム」なので、ちょっとは写真を撮っておこうと思って冒頭のとこれ、

シンボルである「大和」模型も2枚だけ撮りました。

前回と違うところは、望遠レンズを持っていたことなので、

兼ねてから気になっていた、「大和」艦上の人をズームして写しておきました。

どうみても海上保安庁職員ですありがとうございます。

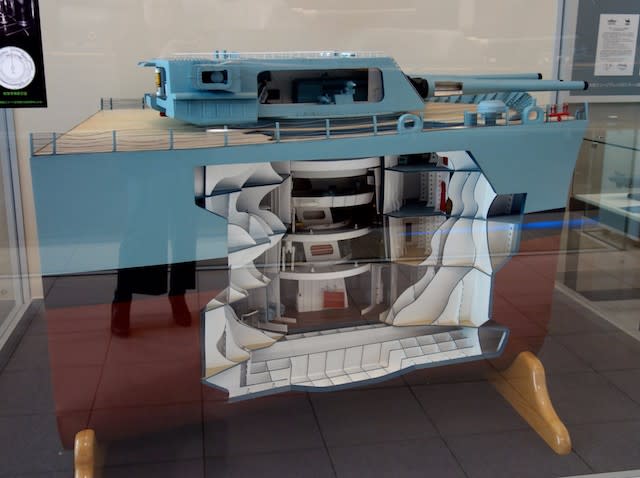

「大和」に搭載されていた長官用の内火艇模型。

長官用なので、屋根付きで床には赤絨毯が張られていたそうです。

これは隣の「大和」と全く同じ縮尺で作られています。

実際の「大和」の短艇格納庫は右舷側にあったということです。

「大和」模型の飾られているところからガラス窓越しに見る「しんかい」。

1969年、日本で初めて作られた本格的な有人深海探査艇です。

前に来た時にはなかった展示もありました。

これはあの戦艦「ミズーリ」なのですが、この度大和ミュージアムと戦艦ミズーリ博物館が

2015年に姉妹博物館提携を締結したのを受けてのコーナーです。

かたや実際の軍艦(ミズーリ)、かたや大型模型(大和)というのもなんだか

バランスが悪い気もしないでもないですが、とにかく伝説の戦艦同士。

まずは日米友好ってことで、めでたいですね(適当)

その関係で、まずは「ミズーリ」の砲塔模型が贈られたようです。

わたしは当時「マサチューセッツ」の16インチ砲塔の内部を見て、それについて

エントリを書いている真っ最中だったので、思わず食いついてしまいました。

砲身側から見た模型。

砲塔とその下の弾薬庫も図解で示されています。

16インチの射撃手順も書かれています。

これについては今日は省略いたしまして、またいずれ、

アメリカで見学した戦艦についてお話しする時に譲りたいと思います。

「ミズーリ」のかつての姿。

そういえば、「ミズーリ」に突入した特攻機がありましたね。

その時の特攻隊員を海軍葬で弔った艦長のウィリアム・キャラハン大佐は、

その後隊司令として第三次ソロモン海戦では旗艦「サンフランシスコ」に座乗し、

夜戦の指揮をとっていましたが、「鳥海」との戦いで艦橋に砲弾が直撃して、

艦長のカッシン・ヤング大佐共々戦死しました。

(註*この件についてはわたしが大きな勘違いをしていました。

詳しくはコメント欄をご参照ください)

さて、そんな感じで駆け足で回り、出て来たところにあったポスター。

その後東京でこの映画を観ました。

呉をよく知る人にはどの場所かはっきりわかるくらいリアルに描き込まれているそうです。

ところで、この映画、韓国でも上映されたというのですが、

韓国人の映画に対する代表的な感想が

「自分たちを被害者として描いていて、日本が加害者であるという反省がない」

というものだったそうです。

北の敵国と戦争中だというのに日本のことしか見てないし、

はっきり言ってもうダメかもわからんね。あの国は。

というわけで外に出て来ました。

ご存知のように、ここには呉で爆沈した「陸奥」の部分が展示されています。

まずこれが主錨。

右側にあるのはフェアリーダーです。

公試運転中の「陸奥」。

軍艦旗が美しく翻っているのがわかります。

なお、現地には「陸奥」のどの部分が現存しているかを示す図があります。

というわけでこれが艦首旗竿。

公試中の写真にもはっきりと見える旗竿がここにあるのです。

そして主砲身。

爆発によってほとんど被害を受けなかったらしく、傷はありません。

スクリュープロペラ。

縁が欠けていますが、これは爆発のせいか経年劣化によるものかはわかりません。

何しろ、1943年に爆沈してから1970年にサルベージ会社によって

部分を切断して引き揚げられるまでの4半世紀以上海の底にあったのです。

実際に横に立つとあまりの巨大さに改めて驚く、主舵。

砲身反対側から。

これらはミュージアム外側に展示されていて、道沿いにあるので

誰でもいつでも目にすることができます。

夜にはライトアップもされているようですね。

この後わたしはてつのくじら館も久しぶりに見学したのですが、

そのご報告はまた日を改めてお送りします。

木造、1,502トン、13Kt、17センチ砲2門、その他6門

日本海軍初の民間造船所 小野浜造船所建造、明治20年竣工

初期は機関故障のため神戸に引き返す等評判悪かった。

日清戦争では威海衛攻撃等実施。日露戦争は第3艦隊の1隻として参戦。

大正11年から測量艦、昭和10年除籍。その後も少年刑務所の宿泊船として使用。

長期間使用された軍艦であった。

KKベストセラーズ刊、「幕末・明治の日本海軍海戦・艦艇写真集」から

第1潜水艇から第5潜水艇までは第1型と呼ばれアメリカ人「ジョン・フィッリップ・ホランド氏」設計のホランド型でアメリカで建造し分解、日本に運搬組み立てました。103トン、水上8ノット・水中7ノット、45センチ魚雷発射機1門、明治38年竣工

第6型・第6潜水艇

ホランド型を基に川崎造船所で明治39年建造、57トン、水上8.5ノット・水中4ノット、45センチ魚雷発射管1門

明治43年事故で沈没14名殉職、引き揚げ後再使用。

第7潜水艇、78トン、その他性能等第6と同様。

以上が2等潜水艇として区分

第8、9潜水艇、イギリスで建造し、特殊運送船で運搬、明治42年竣工。イギリス海軍採用の改ホランド型、286トン、水上12ノット・水中8.5ノット、魚雷発射管2門

後に波号第1、2と改名し、三等潜水艦に区分された。

波1型の改良で呉海軍工廠で第10(波3型)が明治44年竣工、291トン

第1~第13潜水艇の名あり。

KKベストセラーズ刊「幕末・明治の日本海軍海戦・艦艇写真集」参照

艦名が途中で変更されたり、大きさ等で区分が違ったりする事はありますが第6潜水艇は事故当時もその後も第6であったと思います。

また軍艦にしても商船にしても全損しない限り、可能であれば再使用します。

呉に三十年近く前に住んでいましたが、映画でビックリ。巡洋艦青葉終焉の地のど真ん前(呉市警固屋)でした。

住宅地なので、さすがに建っている家は今風ですが、今でも大して景色は変わりません。

ご無沙汰しております。

4月7日は大和の沈没した日ですね。沈没から72年、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたします。

さて今回の記事の中で米戦艦ミズーリに言及されている部分。時系列を御確認ください。

>そういえば、「ミズーリ」に突入した特攻機がありましたね。

>その時の特攻隊員を海軍葬で弔った艦長のウィリアム・キャラハン大佐は、

>その後隊司令として第三次ソロモン海戦では旗艦「サンフランシスコ」に座乗し、

夜戦の指揮をとっていましたが、「鳥海」との戦いで艦橋に砲弾が直撃して、

>艦長のカッシン・ヤング大佐共々戦死しました。

戦艦ミズーリ:

1944年6月11日就役、初代艦長ウィリアム・M・キャラハン大佐

1945年4月11日特攻機が突入、損傷。翌日搭乗員を水葬。

第三次ソロモン海戦:

1942年11月13日(第1夜戦)

挺身攻撃隊(第11戦隊比叡・霧島他)が米重巡サンフランシスコ他と交戦

米司令官ダニエル・J・キャラハン少将、ヤング艦長戦死(霧島・雷・電・照月の砲撃による)

鳥海(第8艦隊)は衣笠等と輸送船団を護衛しており、夜戦には不参加

ダニエル・J・キャラハン少将とウィリアム・M・キャラハン大佐は兄弟

以上、ご確認くださいませ。

なお本文は掲載不要です。

キャラハンは兄弟だったんですか!

そうですか。

時系列的に第6潜水艦と名付けられたのが事故後であったと判断したので

そう書いたのですが、「第6潜水艦事件」で有名になったので間違っていたかもしれませんね。

岩田豊雄(戦後の獅子文六)が書いた海軍エッセイに、当時まだ展示されていた

第6潜水艇の内部に入ったというレポートがあるのですが、

「佐久間艇長が死んでいた場所をAとして、全員の最後の場所に印がつけられていた」

となっていました。

展示されるようになってからそうしたのか、事故後運用されている時にも

そうだったのかはわかりませんが。

うろうろする人さん、hayama55さん

お二人とも掲載不要とされているのですが、特にhayama55さんのコメントには

わかりやすく説明されているので、

あえて本文の間違いを残してコメント掲載させていただきましたことを

お許し願えれば幸いです。

「カッシン・ヤング」について書いたばかりで

「キャラハン」という名前を見た途端、同一人物だと思い込んで

ろくに確認せずに書いてしまいました。

お詫び申し上げます。

unknownさん

映画観られたんですね。

わたしが聞いたのは海軍病院あたりの景色のことでした。

「武蔵が二つおる」と登場人物が言っていたところは警固屋だったんですね。