例年よりも出発が後ろにずれ込んでしまったのですが、

そんな年に限ってこのお元気ですか日本列島は異常な暑さに見舞われ、

日本の湿度のある暑さに慣れていない体には堪えました。

しかしようやくアメリカに到着してホッとしたのは、日本にはない

からりと湿気の低い心地よい暑さのせいだけではありません。

とにかく今回は特典航空券で便を抑えるのが大変だったそうです。

(この辺りの手続きは皆TOに任せているので伝聞)

というのは、我々の最近の移動は全てクレジットカードの特典航空券、

つまり言うたらおまけのチケットに準拠しているので、

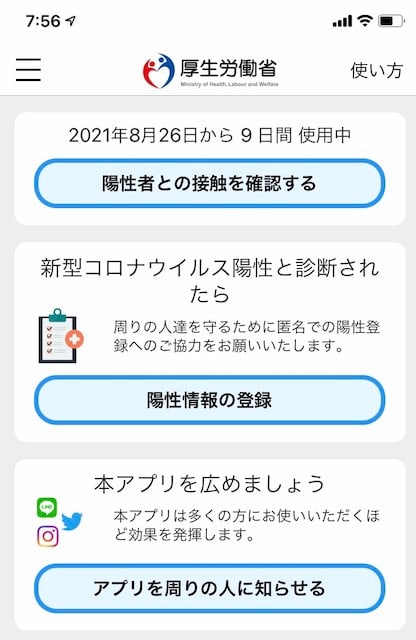

疫病がひと段落して旅行が可能になった国内外の移動は、

リベンジツァーの影響下、都合のいい便がうまく取れなくなっていたのです。

何度も(TOが)カードデスクと丁々発止やり合ったにも関わらず、

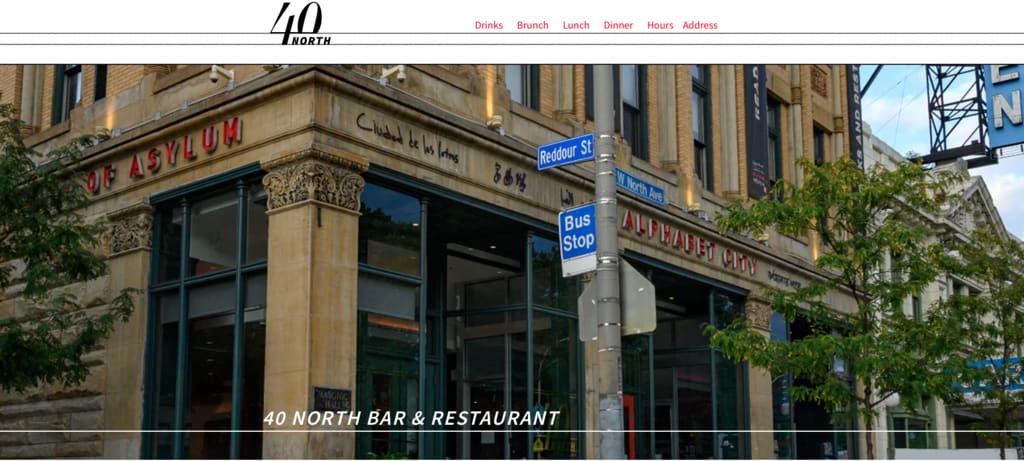

どうしてもピッツバーグまでうまく繋がる便が取れず、

最終的にシカゴから車で移動ということになってしまったのです。

しかし、これは実はわたしにとっては猫にまたたびのような天の配剤でした。

実は5月もそのパターンになりかけ、そこで、

「シカゴからなら潜水艦『シルバーサイズ』を見に行こう」

とひらめいて、すっかりその気になっていたところ、その後、

乗り継ぎ便が取れてしまい、無念にも計画は水泡に帰したのでした。

しかし今度は本当にシカゴまでしか飛行機は飛ばない。

これをリベンジツァーと言わずなんと言う。

(時間的にも体力的にも)またとあろうか、いや、ない。

と考えたわたしは、さらに欲張って計画を練りました。

シカゴからピッツバーグまで車でノンストップなら8時間。

この行程を5日間に引き伸ばし、五大湖に係留されている海軍艦艇を

片っ端から見て歩くという、当ブログ的豪華特別企画です。

早速、キッチン付きのホテルと近くにホールフーズがある場所に

点々と泊まり歩くような予定をガッチリと組み、渡米に備えました。

■出発

今回の航空便予約がいかに難しかったか。

それは、わたしとTOが、羽田と成田からほぼ同時刻に飛行機に乗り、

シカゴ空港で再会するという当初の予約にも表れていました。

当日の朝、アクシデントが発生。

わたしの乗る羽田発のユナイテッド便が欠航になったのです。

なんでも出発地のシカゴが雷雨で離陸が3時間遅れ、

羽田に着いてみれば機体不良が見つかりもう飛ばせなくなったとのこと。

そこでTOが、自分と同じ飛行機に無理やり頼み込み捻じ込んで、

(元々その便には特典航空券の席はなかったのですが)

奇跡的に同じ便でシカゴまで行けることになりました。

何という禍転じて福とナス。

過去2年の困難がまるで夢のように思われるほど簡単でした。

(つまり以前の通りに戻っただけなのですが)

航空会社もようやく底を脱してホッとしていることでしょう。

ただ、PCR検査一人一回2万円也のフィーバー状態が終わった

空港などの検査機関は、ちょっと残念に思っているかもしれません。

知らんけど。

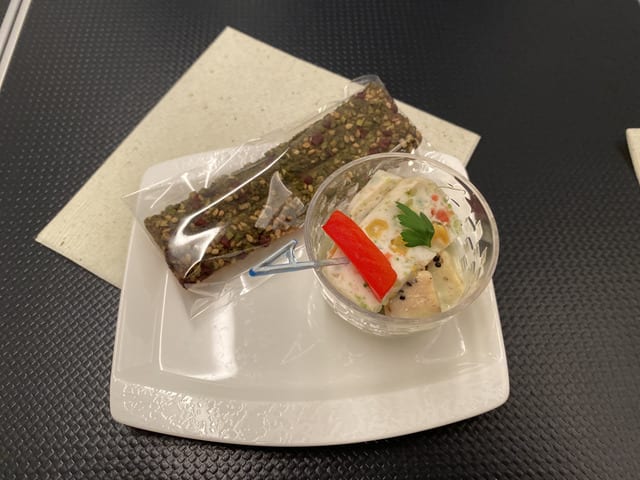

結局ユナイテッドでなくANAになったので、

機内での夕食は迷わず和食にしました。

今回もどこかの料亭とのコラボによる献立で、普通に美味しかったです。

メインが豚の角煮というのは初めてです。

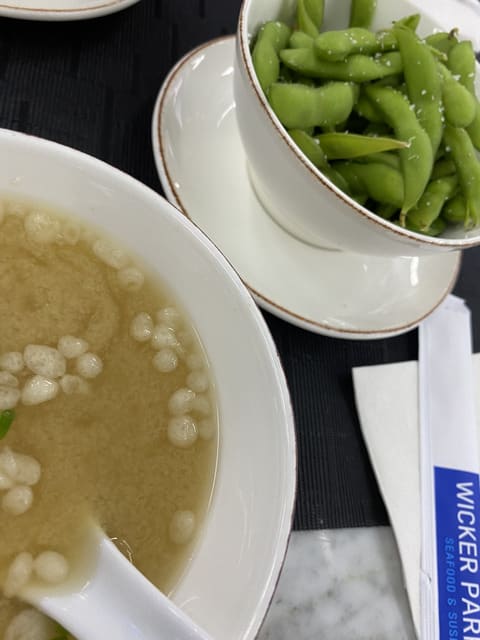

今回は後半ぐっすり寝過ぎて、目を覚ましたら朝ご飯が終わっていました。

「寝ておられたのでお声をかけませんでしたが、

何かお召し上がりになりますか」

軽食メニューの「ヘルシーカツ丼」なるものを頼んでみました。

このメニューは3月から始まった代替食材料理で、

豚カツに替わるカツ部分をおからとこんにゃくで形成したもの。

国際線ビジネスクラスの軽食でのみ提供されていて、

世界的な流れである「サステイナブル」に配慮した形です。

開発した会社「ディーツ」の名前をつけた代替肉ディーツは、

おからとこんにゃく由来で、通常の「カツ丼」1000キロカロリーを4割、

脂質は5割カット、逆に食物繊維5倍というものだそうです。

何も考えずに頼んでみたのですが、代替肉としてはよくできていて、

見た目もさることながら、肉質、食感もいい線いっていました。

しかもご飯は、こんにゃく米と白米を半々で使用したものでしたが、

食べている時には全く気付かず、今ANAのHPで初めてそうと知ったほどです。

研究の結果、「究極の配合」白飯と半々なのだそうです。

■ シカゴ・オヘア空港着

いつも何の気なしに飛行機の窓から景色を撮っていますが、

いつの頃からか、撮った景色の地名が明記されるようになりました。

これはイリノイ州のDu Page Countyの「フォレストプリザーブ」という

緑地帯で、オヘア空港の地図では左下に位置します。

さて、というわけで無事オヘア空港に降り立ったわけですが、

入国審査が空前絶後というくらいの人大杉でびっくりしました。

COVID19の頃もハブ空港のオヘアはそれなりに人がいましたが、

今回はリベンジツァー真っ最中というだけあって、

いつも並ぶ通路に人が収まりきらず、臨時にコンコースに作った通路で

地の果てまで行って帰ってきてから本来の通路に並ぶという具合。

わたしたちはシカゴが最終目的地だから関係ありませんが、

これでは乗り継ぎ便に遅れる人続出だろうと思われました。

シカゴにはもう何回も来ていますが、降りたのは初めてです。

とりあえず表示を頼りに歩いて行ったら、斜め上の矢印を最後に

表示が消えてしまい、仕方がないのでその辺の空港の職員に聞いたら、

こいつが全くの出鱈目を教えるものだから、カートの荷物を押しながら

あっちにに行ったりこっちに行ったりを繰り返すハメになりました。

最後に聞いた人がちゃんと「トレインで最終駅まで行くんですよ」

と教えてくれて何とかレンタカーセンターにたどり着き、

ホンダの4WD、しかも走行距離600マイルのピカピカの新車を選んで、

やっとのことでホテルに到着したのでした。

ホテルはいつもキッチン付きのレジデンスインバイマリオットを選択します。

今回はこれまで貯めていたアップグレードのプレゼントを使い、

1ベッド+ソファベッドの安い部屋から2ルームにアップグレードしました。

さすがシカゴ、極寒の地だけあって、部屋に暖炉があります。

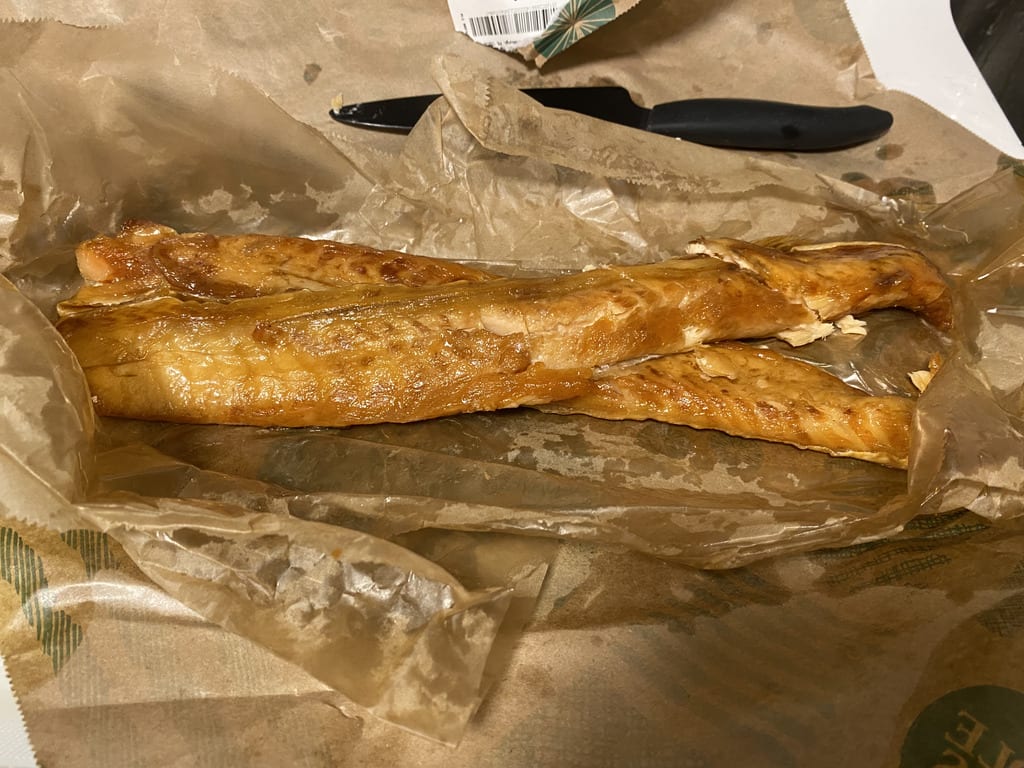

その日は車で15分ほどのところにあるホールフーズで

ホットデリを取ってきて、部屋で食べ、明日に備えて寝ました。

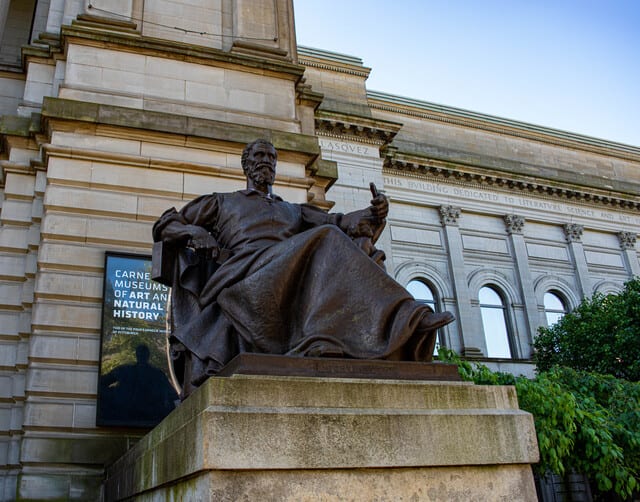

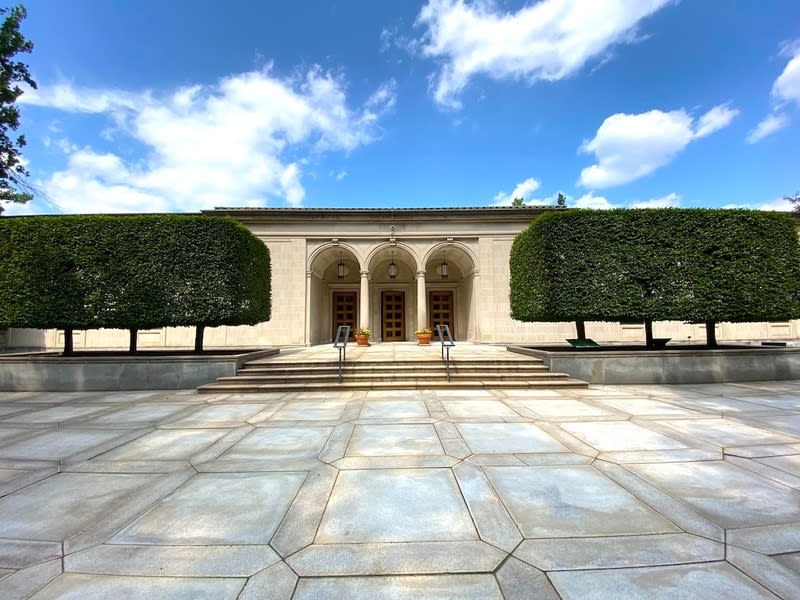

■ U-505

今回、シカゴ近辺の海事遺跡を調べていて、

シカゴの博物館にU-505の実物が展示されていると知った時は、

思わず胸が高鳴ったものです。

この捕獲Uボートの実物を見ることほど今回楽しみだったことはありません。

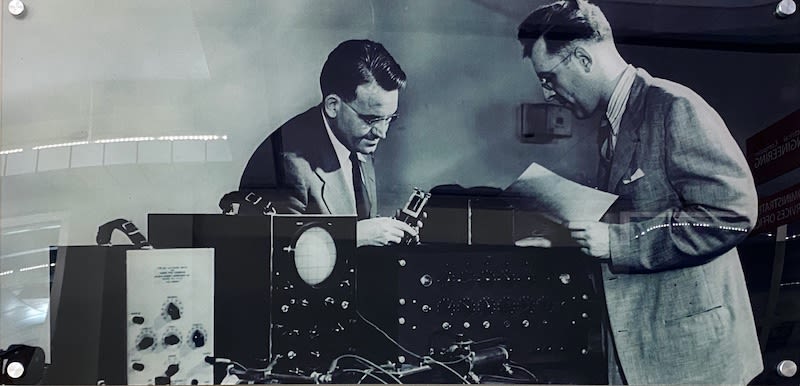

Uボートの展示がされているのは、

Museum of Science+industry Chicago

大都市シカゴの中でも特に充実した博物館で知られており、

そのほかの展示も、

航空機群あり、

テスラコイルの実演ありとすごかったです。(小並感)

このあと、博物館を出て、車の機能を確かめながら次の場所に向かいました。

駄菓子菓子、困ったことに、今回の時差ボケもかなりキツく、

前夜は明日のために眠るぞー!とメラトニンを飲んで寝たのに、

3時に目が覚めてしまい、そのあとはどんなに頑張っても眠れません。

早起きしてしまった睡眠不足のツケは翌日の昼過ぎに払うことになり、

車を運転していていきなり悪夢のような眠気が襲ってくるたびに、

PAに停めて仮眠をとりながら移動していました。

この時差ボケは最終日のバッファローまで全く解消することはなく、

それまでは途中の仮眠とスタバのオーツラテ(グランデ)が頼りでした。

■ ミシガン州マスキーゴン

Muskegon。

当初何と読むのかさえわからなかったミシガン州の、

ミシガン湖に面した港町であります。

ここに、先日当ブログでご紹介した映画「BELOW」で使われた

潜水艦「シルバーサイズ」があります。

前日はミシガン湖を地図上で見ると左岸に近いシカゴから、

車で湖に沿って走った内陸にあるグランドラピッズに宿泊しました。

言うたらミシガン州の大阪という位置づけです。

到着した時から感じていましたが、さすが北の方にあるだけあって、

この辺の気候は日差しは強くとも風がひんやりして、

北海道の夏を思わせる心地よいものでした。

なぜか駐車場のコンクリの上にいたカメさん。

グランドラピッズからミシガン湖沿いの街、マスキーゴンまで40分ほど。

車で通りかかってピンときた、ヨガ教室に併設されたデリ&カフェです。

地元の野菜を使ったロールやサラダ、アサイーボウルなどを、

自分の好みでトッピングを注文することができるお店で、

カウンターの中も外も女性でいっぱいでした。

潜水艦「シルバーサイズ」は、港に係留されており、

そこに地元渾身の潜水艦博物館も併設されています。

内部も自由に見学することができました。

改めて中を見て、実際にあの中にカメラを持ち込むのは無理、

潜水艦内の映像はセットによるものだと確信しました。

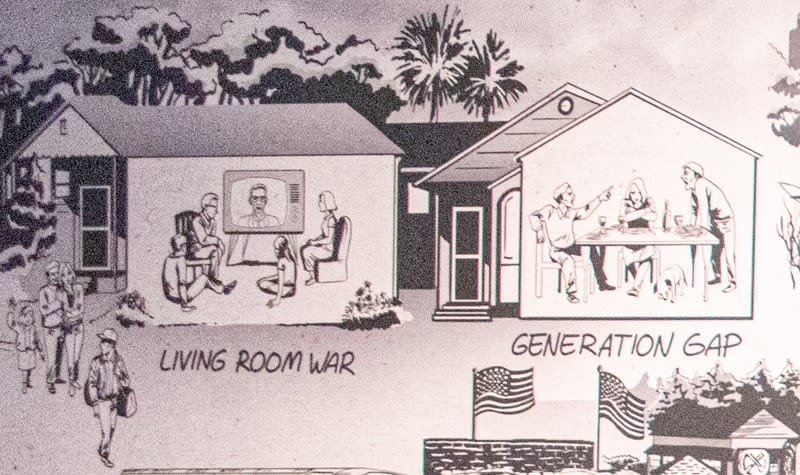

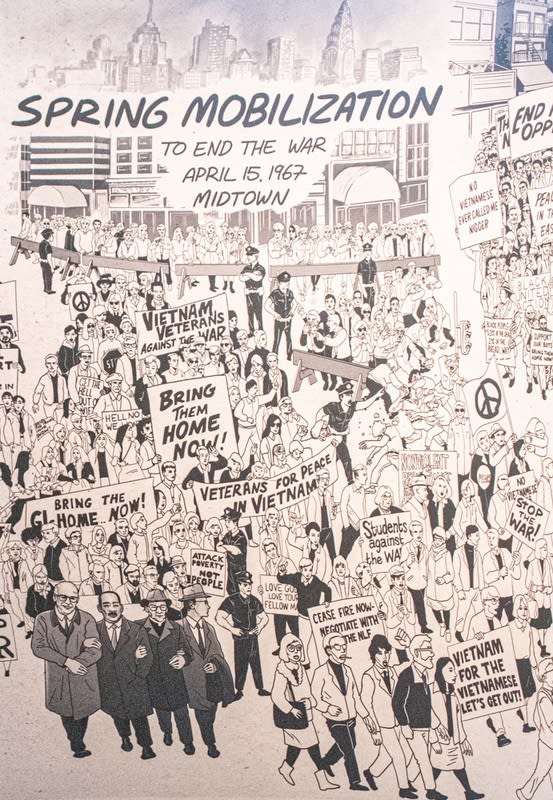

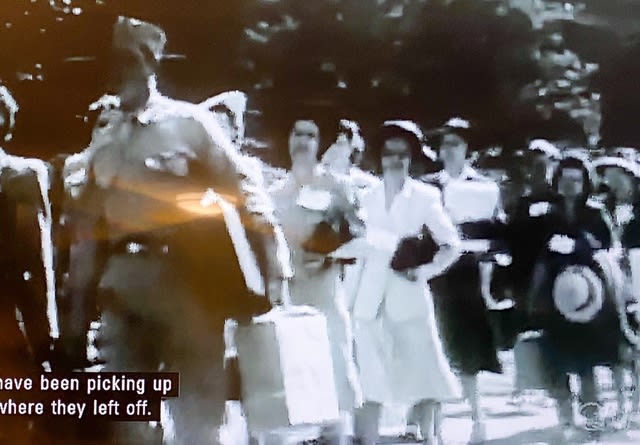

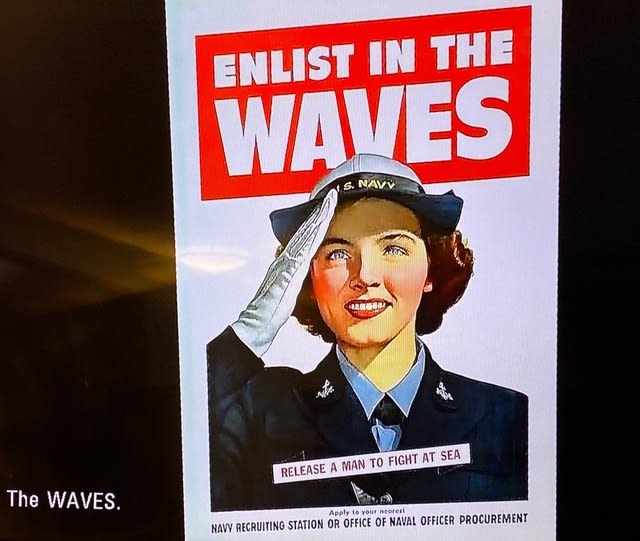

併設された潜水艦博物館は、戦争博物館、そして

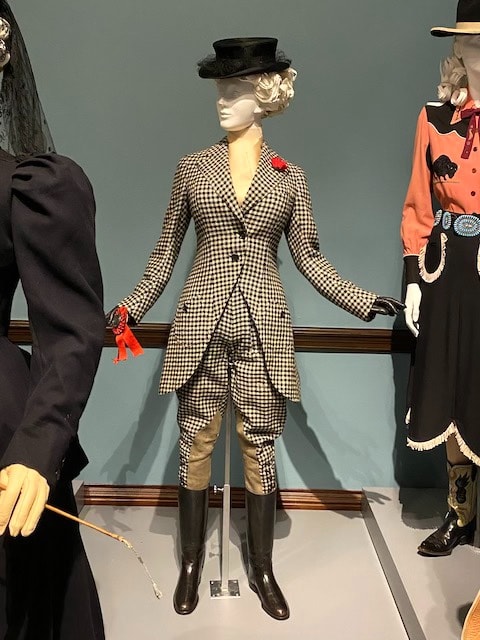

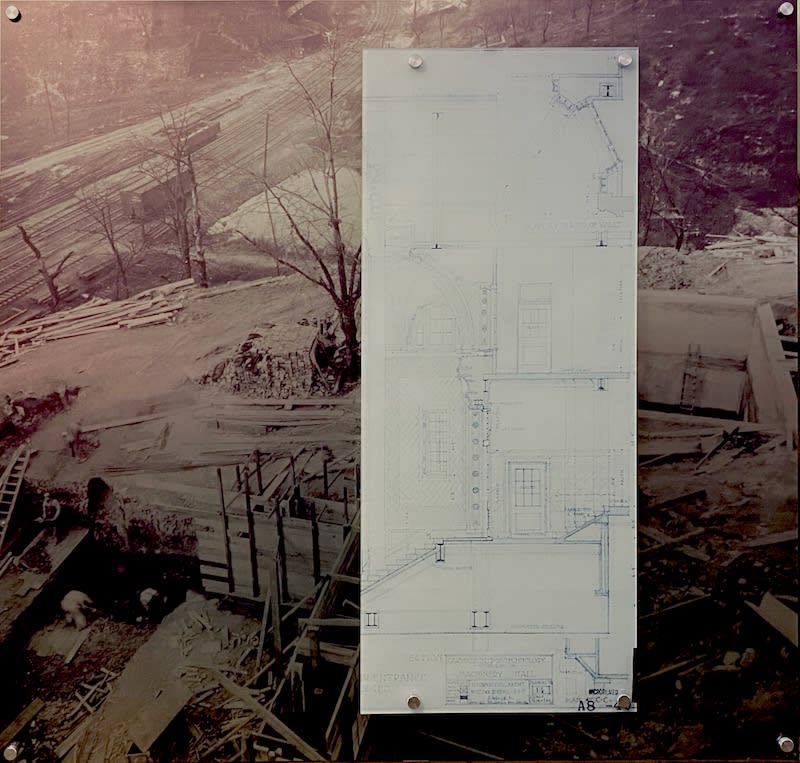

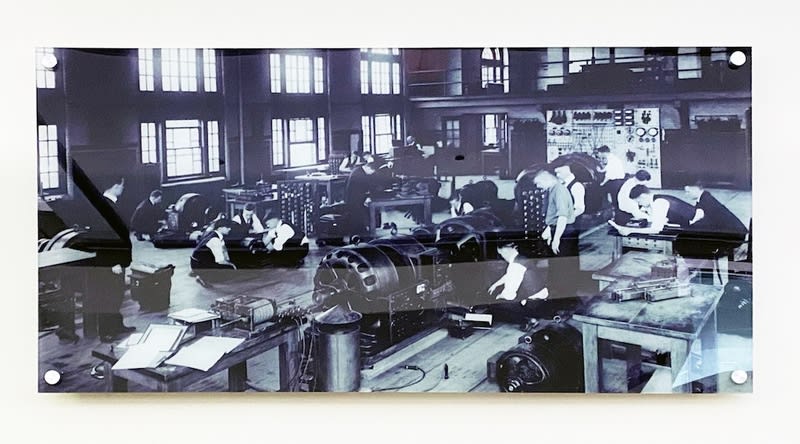

地元のベテランを顕彰する役割を持った、お馴染みのタイプです。

改装したばかりらしく、パネル展示が新しかったのですが、

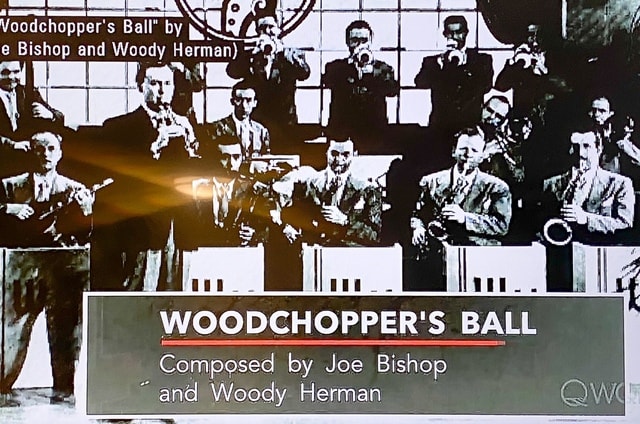

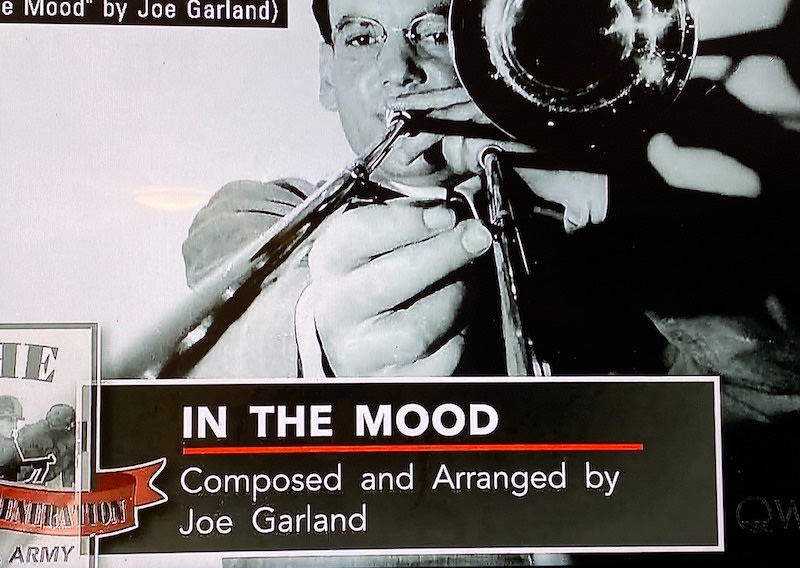

展示室に入った途端、これにお迎えされてしまいました。

そして、そのマスキーゴンを湖沿いにほんの何分か北上すると、

揚陸艦USS.LST393が展示されています。

五大湖沿いはアメリカ、カナダ共に記念艦の展示が多いのですが、

海沿いより潮による劣化が少なく管理しやすいからかもしれません。

他にもミシガン州ヒューロン湖沿いカナダ国境のマッキノーには

その名も砕氷艦「マッキノー」が展示されています。

今回わたしは無謀にもこれを見学するつもりでいました。

机の上で地図を見ながら計画を立てているときには、

マッキノーから舌のように突き出したミシガン州の舌の先まで行って、

砕氷艦を見学したらそのまま同距離をその日のうちに

マッキノーとほぼ同じ緯度上にある宿泊地に戻れると思っていたのですが、

如何せんアメリカは広かった。

ミシガン州だけで実は日本の本州より1割大きいというくらいですから、

それは例えるなら、大阪から車で東京に行って、

その日のうちに京都に帰ってくるというような無茶苦茶なプランでした。

現地で走りながらそれを改めて実感し、砕氷艦は諦めて、

おとなしく次の街、アナーバーに向かうことにしたわたしです。

続く。

う

う

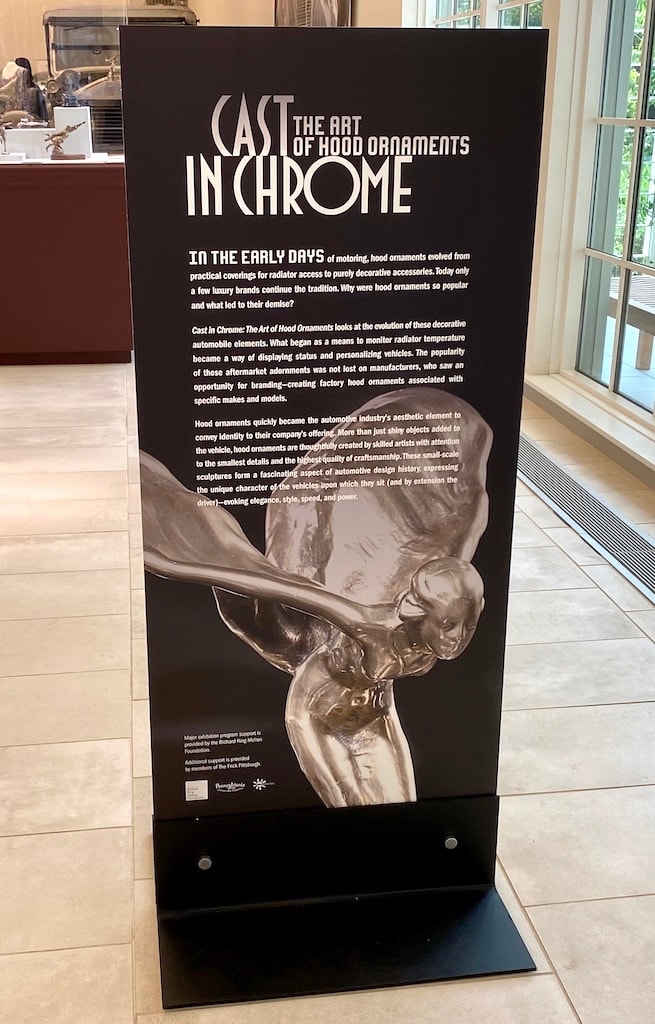

モトメーター

モトメーター

しつこく追いかけられて固まるリスも

しつこく追いかけられて固まるリスも

現場証拠

現場証拠