さて、ピッツバーグの記念館シリーズが終わったので、ここで

思いっきり息抜きをさせていただきたいと思います。

というわけで、またアメリカ滞在中にキャプチャした番組を取り上げます。

日本では信じられないレベルの肥満症の患者を取り上げて、

その人が外科的手術を経て社会復帰に挑戦する過程を描く、

My 600 -lb Life

600パウンドというのは272キログラムのことです。

日本では「百貫デブ」という悪口もあるのですが、それでは

100貫って何キロですか、ということになると、これが375キロ。

272キロの日本人はほぼ存在しないことから、これはあくまでも

誇張した(あり得ない数字だから悪口として成立する)数字だろうと思います。

しかし、それより控えめとはいえ、アメリカには実際に272キロの体重の人が

存在するわけで、これは決して誇張した数字ではないのです。

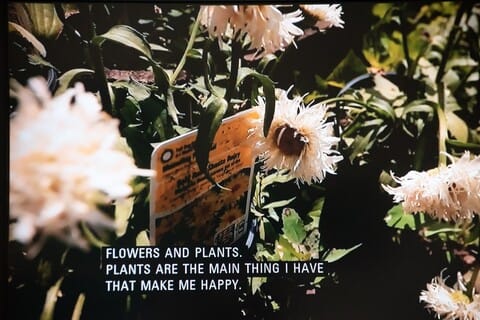

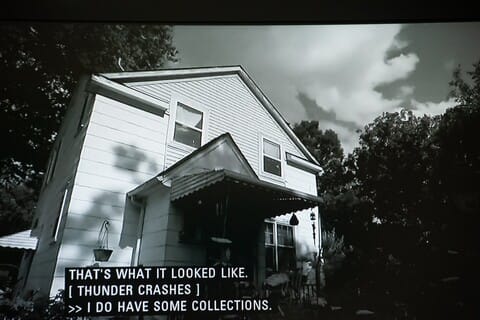

本日の「被験者」?はオハイオ州のロレインに住んでいます。

「わたしは人生に絶望しているの」

といきなりネガティブなのはトレイシーさん、44歳。

トレイシーさんの太り方というのは

異常に脚が肥大してしまうという特殊なものです。

欧米の白人系は、体の真ん中がかなり大きくても、

膝から下が細い人が結構いて、太る時には満遍なく太る東洋人とは違うんだなー、

とよく思うのですが、これだけ人間がいると一括りにはできないタイプもでてきます。

こうなってしまっては足を覆うのもままなりません。

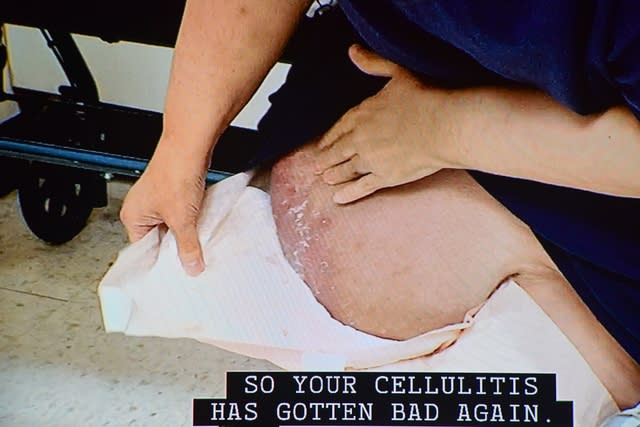

肥大した脚はリンパ浮腫を起こしてひどい状態に・・。

リンパ浮腫とはリンパ管内に回収されなかったリンパ液がたまって

浮腫を起こすことですが、そもそも脚がいくら大きくなっても

リンパ管の細さはもともとの仕様なので、リンパ液も行き所をなくしてしまいます。

「惨めだわ。

わたしは二つの錨がつけられているみたいなの」

皮膚は、レンサ球菌や黄色ブドウ球菌が原因で起こる蜂巣炎(ほうそうえん)

感染症によって、見るからに痛々しい状態になってしまっています。

まだしもの救いは、彼女が結婚していて、夫は彼女の生活の手助けを

ちゃんと行ってくれているということです。

夫のアンソニーさんの助けがなければベッドから起き上がることもできません。

しかし、アメリカの肥満者には往々にしてベッドから起き上がることも、

その気力もなくなってしまう重篤なケースが多いことを考えると、

トレーシーはこれでも「まだ少しマシな方」といえます。

「たくさんの『クレバス』があるので洗うのが大変」

だとしても、とりあえず自分で体を洗うことができるのですから。

しかも彼女によると毎日必ずシャワーを浴びているようです。

これは、このシリーズの出演者から実によく聞かれる悲しい言葉です。

誰もが自分のことをこういうのです。

「自分がまるで化け物のように感じるわ」

彼女は慢性的な痛みの感覚にいつも耐えており、

立っていることができないのでシャワーも座って行います。

番組を見ている人は皆思います。

どうして彼女はこうなってしまったんだろう。

もし幼い時が他の人と同じだったのだとしたら、こうなったのはいつからで

そしてそこに何か尋常でない理由があったのだろうか?

彼女は二人の弟を「ラフ」から守っていた、と言っていますね。

しかし、父親はジャンキーや酒浸りにはとても見えません。

両親ともにアメリカ人としては超スマートな体型で、後の彼女が

変化する遺伝子の片鱗もそこに見出すことはできませんが、

どうも母親はイライラすると娘に虐待をおこなっていたようです。

顕在化こそしないまでも、両親のどちらからか子供時代に

虐待を受けて育つ子供は世の中に少なからずいます。

子供というのは人生の最初の頃に受ける親からの影響を、

良くも悪くも全面的に受け取ってしまい、それによってトラウマになったり、

いつまでもそのことで親を恨んだり、甚だしい場合は、それが

彼らの人間性を歪めることにもなるのですが、

その代償行為として、過食に向かう例は決して少なくありません。

そして、これが核心だと思われるのですが、

「もしそれをしたらおまえの弟を殺すから、

おまえは私のすることをママとパパに言いつけることはできない、

といわれたのでどうしようもできなかった」

と言っています。

どうも第三者から性的虐待を受けたのではないかと思われる発言です。

が、肝心の主語を聴き逃してしまいました。

彼女がそういった心の傷から逃れるのに、

食べることに走ったというのは自然な流れに思えます。

順調に太っていっていますね。

このころには彼女はすでに170パウンド(77kg)あったそうです。

食べ物に慰めを求める彼女を母親は「追い出した」と言っています。

家を出た彼女はその後結婚しました。

これが最初の夫のようですが、どうやら子供は

彼の連れ子だったようですね。

「良い家族だった」にもかかわらず、離婚した彼女は

今の夫となる人に出会ったのでした。

夫が黒人、妻が白人という結婚の例は結構多いのだそうですが、

彼女が次に結婚した人も黒人です。

夫になったアンソニーさんも、自分を必要としてくれる誰かを求めていた、

と語っています。

もちろん、彼女の「良い人間性」に惹かれた、とも。

そんな彼ですから、彼女が1日ベッドに寝たきりの生活になっても

それを非難することは全くありません。

妻のために食事を作り、全ての買い物も行ないます。

その食事は彼女にとって唯一の楽しみになっているというのですが、

この食事内容を見ても、夫はとりあえず彼女の好きなもの、簡単に作れるもの、

つまりカロリーばかり高く彼女の体質改善には1ミリもつながらないものばかりを

機械的に与えているのではないかと思われます。

「ジャンクフードやブラウニー、ドーナツ、チョコレートケーキ、

アイスクリームが大好きなの」

カートの中もそれに加えて炭酸飲料ばかり。

さて、そんな彼女がどういう経緯かわかりませんが、当番組に採用されて、

番組オリジナルの減量プログラムに挑むことになりました。

とりあえず最初の関門は、オハイオから番組の「痩せさせ専門外科医」である

ナウザラダン博士のクリニックのあるヒューストン(テキサス)まで行くことです。

この番組に出演する人は、飛行機ではなく必ず車でクリニックまで行きます。

たいていの出演者は太りすぎていて飛行機に乗れないからかもしれません。

太りすぎていて車のシートに乗らないので(!)バンのトランクに

毛布を敷いて輸送していくことになりました。

本人も心配していますが、これは体がきつそうだなあ・・。

普通の人でもこんな状態で車に乗ったら脚むくんじゃいますよね。

道中、パーキングに止めては血行の悪くなった脚を

マッサージしてあげるやさしい夫です。

本人も「耐えがたいくらい辛い」と言っております。

さて、ナウザラダン博士の診察室でまずすることは体重を測ること。

タイトルそのまんまの600lbs、275キロからのスタートです。

多分本人もびっくりしたんじゃないでしょうか。

ナウザラダン博士登場。

トレイシーを見るなり、足のリンパ浮腫はいつからか、と聞きます。

2001年頃に気づいた、ということなので、もう20年近く。

どんなものを食べているか聞いて、生活改善が必要だ、と

誰にでもわかることをいう博士の言葉を悲壮な顔で聞くトレイシー。

彼女の幼い頃の過食の原因となった母親も同伴しています。

あのスマートだった女性がこうなってしまうんですね。

これも番組の「お約束」なのですが、手術の前に

自力でなんとか体重を減らすことを命令されます。

もしこのテストにパスしなければ手術はしてもらえません。

ナウザラダン博士は彼女の体重のほとんどは下半身に集中していて

上半身は普通とは言わないまでも「ノーマル」の類だと言いました。

彼女に言明された減量は300〜400ポンド。

軽く言いますが、キロにすると136〜181kgとなります。

これを読んでいる人のほとんどはこの2分の1とか3分の1の体重でしょう。

つまりノーマルな人間の体重二人か三人分を減らせ、というわけです。

「そしてまずそのためには生活を見直すことです」

そしてあっという間に何ヶ月か経ちました。

トレイシーさん、なぜか調子が悪そうです。

あまり生活改善はうまくいっていないんでしょうか。

オンラインによる再診で、ナウ博士(患者はよくこうやって名前を略す)に

彼女は食餌内容が変わっていないことについて厳しく指摘されました。

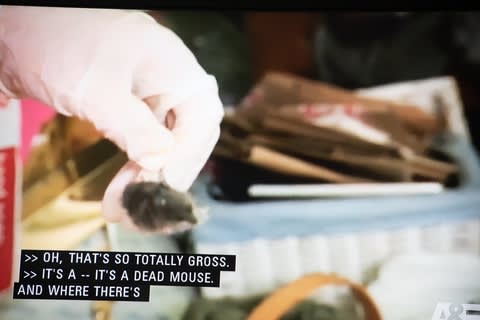

脚の状態も前より悪くなっているようだし、蜂窩織炎も酷くなっているとのこと。

「このままだとあなた死にますよ!」

「・・・・・・・・」

次の診察での体重は517パウンド(234kg)。

40キロの減量は普通なら凄いですが、いかんせん元が凄すぎて

焼け石に水っていうか、とても博士の要求には届いていません。

次の診察でも520パウンドと全く進捗なし。

脚の状態も悪くなる一方です。

とにかく減量しなければ体重は増えるのだから、

とこんこんと諭すように当たり前のことをいう博士に対し、

トレイシーは、

「いわれたとおりにたくさんタンパク質をとっているんですが」

と言い訳するのですが、その端から、

「彼女チョコレートも食べてましたよ。

昨日の晩は3箱全部食べてました」

と夫に告げ口されてしまいます。

「チョコレートの小さなひとかけらはそれだけで160カロリーあるんですよ!」

まあつまり食べ過ぎってことです。

当たり前なんですが、食べすぎるからあんなになってしまうのです。

「彼女はわたしにも嘘をついている。

なぜなら、おそらく彼女は自分の置かれた深刻な状況に気がついていないんです」

「少なくとも30パウンド(14kg)は落としてもらいたい」

彼女は果たしてナウザラダン博士の手術を受けることができるのでしょうか。

続く。

パンジ・スティーク

パンジ・スティーク

t

t