スミソニアン博物館の「空母ハンガーデッキ」再現コーナー、

今日はCV"M"スミソニアンの艦載機をご紹介します。

空母に乗艦するとき例外なく皆が最初に足を踏み入れるのはハンガーデッキです。

その例に倣い、「スミソニアン」でも乗艦して最初に現れるのは艦載機の格納された

紛れもないハンガーデッキそのもの。

この独特のブルーをみただけで機種がお分かりの方もいそうですね。

ただし、次元を超えていろんな世代の艦載機が同居しています。

デッキに収まらないので空を飛んじゃってる飛行機も(笑)

言い訳をするつもりではないですが、とにかく狭いところに並んでいるので

飛行機の全体像まで画角に収まりませんでした。

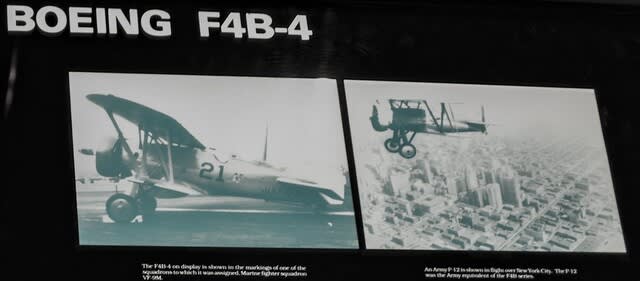

ボーイング F-4B-4

1930年代初頭に米海軍と米陸軍航空隊の主要戦闘機として採用され、

1940年代初頭まで運用されていました。

ボーイングが製造し、米軍が使用した最後の木製翼の複葉戦闘機です。

この製造によってボーイングは航空機メーカーとして地位を確立し、

大恐慌下にもかかわらず会社を維持できたといわれています。

最高速度は298kph(186 mph)4基の56.2 kg爆弾を運ぶことができました。

海軍での成功をみた陸軍はキャリアフックなしの10機を注文しました。

この陸軍バージョンで中央アメリカにテスト飛行したのが、あのアイラ・イーカーです。

当バージョンはF4Bシリーズの4番目であり、海兵隊に割り当てられました。

従来より重量が大きくなり、出力が増加したにもかかわらず、

以前のバージョンの優れた飛行特性を維持することができました。

海外に輸出されたうち3機は中国に売却されましたが、

日本軍と交戦して撃墜されたということです。

NASMコレクションのこの飛行機は海兵隊のために作られた21機のF4B-4の1つで、

海軍のとは違いテールフックはありません。

完璧にお腹を見せてくれる展示もあり。

この部分は本物の空母のように上階から下を見ることもできます。

ダグラス SBD-6 ドーントレス

実は戦争が始まる前に時代遅れと見なされ、交換が予定されていましたが、

結果として大戦中最も重要な役割を果たしたと言ってもいいかもしれません。

乗組員によって付けられたニックネームは

Slow But Deadly(鈍重だが致命的)

その名の通り、ドーントレスは戦争中を通じ潜水艦から戦艦に至るまで、

少なくとも18隻の軍艦を含む、30万トン以上の敵艦を沈めています。

「急降下爆撃」という言葉がまだ海軍に存在していない頃から、

そう、最初の空母「ラングレー」の就役以降、海軍搭乗員は

海上で使用されるべき飛行機の適正な大きさと正確に当弾する能力を必要とし、

その答えがつまり急降下爆撃だったのです。

ダグラスはエドハイネマンとノースロップの従業員ごとプロジェクトを引き抜き、

さらにマイナーな変更を加えた後、海軍にSBDを引き渡しました。

SBDは他のダグラス航空機と同様に頭文字『D』で始まる、

ドーントレスという名前をつけられました。

■ 真珠湾攻撃から珊瑚海海戦まで

ドーントレスの最初の2つのモデルは、1941年12月7日の真珠湾攻撃によって

太平洋での最初の戦闘を経験することになりました。

第11海兵航空群(MAG)のSBDはすべて地上で損傷または破壊されました。

また、ウェーク島から帰還していた「エンタープライズ」から発進した

18機の海軍SBD-2が、日本軍の攻撃中到着し、そのうち7機が撃墜され、

日本機を2機撃墜したと主張しています。

3日後、VS-6のディキンソン中尉は帝国海軍の潜水艦伊-70を撃沈し、

これによってSBDは大戦開始後最初の日本軍艦を破壊したと認定されました。

特筆すべきはこの機種の改装が常に乗員の命を守る防御に特化していたことです。

セルフシールの翼タンク、乗組員の鎧、および装甲のフロントガラスなど。

1942年5月、日本軍のオーストラリアへの進攻を阻止すべく、珊瑚海の戦いで

ニミッツ提督が「ヨークタウン」と「レキシントン」を送りました。

これは、対峙する艦艇がお互いに見えない世界初の空母決闘となりました。

ドーントレスが日本の小型空母「祥鳳」を沈没させ、日本軍は

より大きな空母「レキシントン」を沈めたという事実にもかかわらず、

結果的に日本軍の南への進攻を止めたことはアメリカの戦略的な勝利でした。

■ ミッドウェー海戦

南下に失敗した日本軍はミッドウェー島の米軍基地を攻撃することを決定しました。

計画は、まずハワイ諸島を脅かす可能性のある基地を獲得し、

米空母をおびき寄せて主要な艦隊の交戦で破壊することでした。

アメリカ海軍は日本軍の暗号を解読し、攻撃を事前に察知していました。

加えて日本軍は珊瑚海で損壊した(日本では沈んだと信じられていた)

「ヨークタウン」がすでに修理され、ミッドウェーで「エンタープライズ」と

「ホーネット」とともに機動部隊に加わることができたのも気づいていませんでした。

この米海軍の3隻の空母は112隻のドーントレスを搭載していました。

ほとんどが最新モデルでしたが、SBD-1と-2もいくつかあったと言います。

日本軍は4隻の空母というはるかに大規模の艦隊を持っていましたが、

空軍力の重要な領域だけでいうと両陣営の兵力は均衡していたということができます。

アメリカは6月3日までに空母の出撃準備が整い、敵軍の輸送機関を発見しました。

翌日、日本人はミッドウェー島の攻略のため、戦闘を開始します。

その間、PBYカタリナは日本艦隊を発見し、米海軍の空母は航空機を発進させました。

航空機によって速度が異なるため、発進の時刻は時差を持たせて、

これもダグラスのDであるディバステイターTBD雷撃機が最初に攻撃しました。

すでに陳腐化していた遅いディバステイターは日本の戦闘機にとって簡単な標的であり、

全く的にダメージを与えることなくすぐに壊滅しました。

続いて発進したSBD戦隊は敵空母を見つけるのに苦労しました。

「ホーネット」のSBDはそれを見つけることができませんでした。

「エンタープライズ」戦闘機隊の司令官であるウェイド・マクラスキー中尉は、

上空で待ち合わせしたのが仇となって戦闘機隊や艦攻部隊と全く別の方向にいってしまいます。

つまり戦闘機の護衛なしで進撃することになってしまい、1機が不時着水、

燃料切れのタイムリミットと戦っているとき、駆逐艦「嵐」を発見し、

その進路上を索敵したところ、「赤城」「加賀」「蒼龍」を発見。

マクラスキーのグループが攻撃すると同時に、「ヨークタウン」からVB-3が到着し、

このダブル攻撃は3〜4分で3隻の日本の空母に39発の爆弾を降らせ、

11回の直撃で「赤城」「加賀」「蒼龍」に致命傷を負わせました。

そして4番目の空母である「飛龍」も後にドーントレスによって沈められました。

この戦いで日本は4隻の空母と経験豊富な飛行士の多くを失い、

アメリカは引き換えに6個の海軍部隊、1個の海兵隊部隊から

35機のドーントレスを失いました。

このとき日本軍の進撃を止めたのはSBDだったのであり、

同時に米国に太平洋での戦いを対等な立場に押し上げたのです。

■ 太平洋戦線におけるドーントレスの活躍

ドーントレスはまた、その後の最初の主要なアメリカの攻撃、

ガダルカナルの戦いで重要な役割を果たしました。

島を根拠地としていた海兵隊のSBDは「東京エクスプレス」といわれた日本の船を攻撃し、

キャリアベースのSBDも、ソロモン東部の戦線に参加し、別の日本の空母を沈めました。

■ 大西洋におけるドーントレス

SBDの活躍はほとんどの場合、太平洋の戦線にのみ顕著で、

大西洋では投入されなかったわけではありませんが、あまり機能していません。

1942年11月、ドーントレスは北アフリカへの侵攻である

トーチ作戦を支援するために空母「レンジャー」と護衛空母「サンガモン」、

そして「サンティー」から飛び立ちました。

太平洋の海軍による行動とは対照的に、ここでのSBDの攻撃は、

連合国の着陸を支援するための地上攻撃が主な任務だったのですが、

今回、彼らは連合軍を攻撃するために出発した7隻の

ヴィシー-フランス軍の巡洋艦を攻撃することがミッションでした。

11月10日、「レンジャー」から発進した9機のSBDが、

係留された状態で砲撃を行っていた戦艦「ジャンバール」を沈めました。

その3日前には日本の戦艦「比叡」を太平洋で撃沈させており、

ドーントレスは1週間以内に2隻の敵戦艦を沈めたことになります。

「サンティー」のSBDも大西洋で対潜水艦パトロールを実施しましたが、

この任務にはTBMアベンジャーの方が適していると見なされていたようです。

海兵隊のドーントレスは、1944年半ばまでバージン諸島で

パトロールと偵察の役割を果たしました。

大西洋でのドーントレスの最後の攻撃任務は、ノルウェーにおける

リーダー作戦と呼ばれる敵艦船への攻撃でした。

空母「レンジャー」のSBDは、ボーデ港において数隻の船を攻撃し、

2隻撃沈、2隻を破壊させ、さらに2隻を損傷させたという記録があります。

■ 「長生き」だったドーントレス

ダグラスは、パフォーマンス向上のため戦争中ずっとドーントレスを改造し続けました。

1942年に導入されたSBD-4は最高速度245 mphで最も遅いバージョンとなりました。

1943年の初め、より大きなエンジンを搭載したSBD-5が戦隊に就役し始めました。

爆撃の精度を向上させるために、照準器を改良し、フロントガラスの曇りを防ぎ、

レーダー装備もこのモデルでより一般的になります。

しかし、機器を追加しすぎて重量が増え、せっかく増加した馬力は大幅に相殺されました。

1943年6月までに、米海軍は4隻の新しい大型の「エセックス」級CV空母を保有していました。

新しい空母には急降下爆撃機「ヘルダイバー」が搭載される予定でしたが、

間に合わず、したがって、ドーントレスが継続して載せられることになりました。

しかし、空母が新しくなることで艦載機の役割は変わりました。

新しいCVは100機の航空機を搭載することができました。

旧型の空母の80機と比べるとかなりの増大ですが、

新しい空母で斥候・偵察戦隊は排除されました。

斥候偵察の任務は航続性の高いヘルキャットとアベンジャーズに引き継がれたので、

それ以降、ドーントレスはほぼ攻撃機専門になりました。

ヘルダイバーに置き換えられるまでの繋ぎと言いながら、年末まで

一向に就役しないので、結果としてSBDは1943年を通して飛行を続けました。

そもそもほとんどの海軍パイロットは、ヘルダイバーがドーントレスよりも

大幅に改善されているとは考えていなかったようです。

海軍パイロットがSBDのより応答性の高い操縦性能を好んだわけは、

軽負荷時に飛行機を簡単に飛ばすことができたからです。

それに加え、ダグラスの航空機はカーチス製よりもメンテが簡単で

かかる時間もかなり短くて済んだということもありました。

というわけで、ヘルダイバーが導入されたあとも、ドーントレスは

1944年7月のグアム攻撃まで海軍での任務を続けました。

さらに海兵隊はフィリピンのでそれらを使い続けました。

第二次世界大戦の終わりまでに、ほとんどのドーントレスは

訓練機と雑用の役割に追いやられていたのですが、いくつかの海兵隊のSBDは、

終戦までソロモンの敵駐屯地を無力化する作業を続けていました。

ドーントレスは陸軍でも使用されていました。

ヨーロッパでの戦線の初期、ドイツの急降下爆撃機が成功したことで、

一部の陸軍指導者は米国版の急降下爆撃機必要性を確信しました。

しかし、このタイプの航空機の経験は限られており、

新しい設計を開発する時間がないため、米国陸軍空軍(USAAF)は

海軍のSBDを注文し、A-24バンシーという名前で使用していました。

陸軍仕様なのでテールフックを持たず、大きな空気圧後輪を持っていました。

にもかかわらず、急降下爆撃のアイデアそのものがそもそもUSAAFで

広く支持されていなかったため、バンシーはあまり活躍していません。

アメリカ以外ではニュージーランド(ソロモン)と自由フランス(ヨーロッパ)が

SBDを採用していました。

フランスは戦後も使い続け、1949年、インドシナにおいて

共産主義テロリストに対する攻撃のためにSBDを使用していました。

メキシコは、第二次世界大戦中にメキシコ湾でのパトロール任務のために

アメリカ陸軍からもらい受けたバンシーを、1959年まで国境警備隊で使っていました。

■ スミソニアンのドーントレス

これが当博物館展示のドーントレスのかつての勇姿です。

パイロットがちゃんと?カメラ目線ですね。

そういえば、零戦搭乗員だった坂井三郎氏がガダルカナルからの帰還途中、

攻撃されたのはこのドーントレスの後部銃だった記憶があります。

これは展示機ではありません。

ウェーク島への爆撃任務に向かうドーントレスです。

NASMのドーントレスは、6番目に製造されたSBD-6モデルです。

1944年に製造され、メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地に置かれて

戦術テスト、飛行試験に使用されていました。

これはおそらく、米海軍が実際に使っていた最後のSBDだといわれています。

続く。

ヘルダイバーは1940年12月初飛行しましたが問題点が多く、改正に時間がかかり、SB2C-1が登場したのは1942年6月であした。

まだ多くの欠点があり、実用機として満足出来たのは1943年7月でした。活躍は1944年6月のマリアナ沖海戦からであり、ドーントレスと併用になりました。

エリス中尉が記述のようにエンジン馬力は1,000馬力に対して1,900馬力ですが重量が4.5tに対し7.6tもあり、スピードは400kに対し473kでましたが爆弾搭載量は1tに対し半分の0.5tしかありませんでした。それでも生産は7,000機近くありました。

ディバステイターTBD雷撃機は時速が300kも出ない前大戦機であり、TBFアベンジャーが後継機で初陣はミッドウェー海戦でしたが6機出撃、5機撃墜されました。

雷撃、爆撃機の主力として活躍、大西洋、太平洋で一部対潜機としても使用されました。

約9,000機生産されましたがグラマンはF6Fの生産が主力であり、7,500機はGMで生産されました。GMはF4Fもグラマンから生産を肩代わり(約6,000機)していました。

TBFのGM生産機はTBMと呼ばれ海上自衛隊にも索敵機のTBM-3Wが10機、攻撃機のTBM-3Sが10機供与され昭和29年から35年まで在籍しましたが老朽で返還されました。3Sはお腹にレーダーの大きな出っ張りがありました。

ボーイングF4Bは1928年から33年まで―1から―4まで約200機が生産されました。

1937年まで海軍、海兵隊の戦闘機、爆撃機の中堅として使用されました。

F4B-4性能

幅9.1m、長さ6.2m、重量1.4t、速力294㎞/h、12.7㎜機銃、7.6㎜機銃各1門

参照海人社「世界の艦船」No291、海上自衛新聞「海自艦艇と航空機集」

完成は昭和9年から12年であり、伊70は佐世保工廠で昭和10年11月9日竣工、昭和16年12月9日ハワイ沖で敵情報報告後消息不明、12月10日真珠湾口で亡失と認定。

12月10日ハワイ諸島モロカイ島ハラワ岬沖北東でエンタープライズ搭載機6機の爆撃で沈没。昭和17年3月15日除籍。

要目

水上排水量1,400t、水中2,440t、全長104.7m、幅8.2m、吃水4.58m、デイーゼル2基、主電動機2基、蓄電池240個、2軸、水上9,000馬力、23kt、水中1,800馬力、8.2kt、兵装50口径10㎝単装高角砲1基、13㎜単装機銃1基、7.7㎜単装機銃1基、53.3㎝魚雷発射管艦首4門、艦尾2門、魚雷14本、乗員68名、安全潜航深度70m

参照海人社「世界の艦船」No791